なぜ単身化が進むのか?① ―就業・収入の安定化と非婚化が同時に生じる背景―

「『家族』と『働き方』の現在地はどこにあるのか?」で見たように、「家族」×「働き方」のあり方において、この10年で生じた最大の変化の一つは単身正社員(※1)の増加であった。今回と次回の2回のコラムでは、雇用・収入の安定化と家族形態の単身化が同時に生じている背景についてデータで掘り下げてみたい。その前提として今回は、就業形態・収入ごとの有配偶率の10年での変化を示すことで、「働く」ことの状況と「家族」形成の関係性がどう変わったのかを整理していく。

雇用と年収が安定するなかで配偶者を持たなくなる不思議

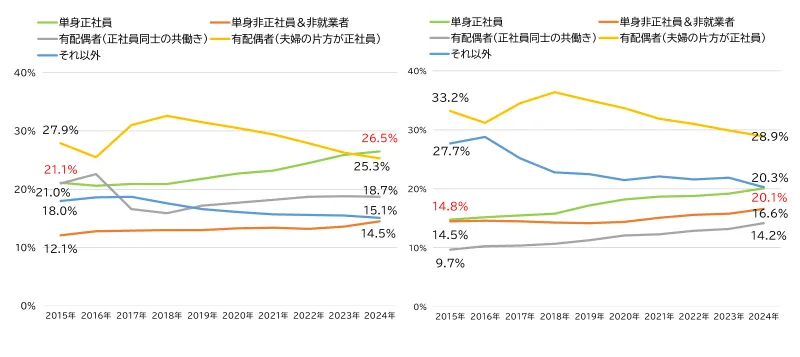

図表1には、男女それぞれの30~59歳人口における単身正社員の割合がこの10年間でどう変遷したのかを、他の家族・働き方の類型と合わせて示した(※2)。「単身非正社員&非就業者」や女性の「有配偶者(正社員同士の共働き)」のようにこの10年で割合が増加したものも見られる。だが、それらと比べても、「単身正社員」の割合が顕著に増加していることがうかがえる。

人手不足が進み正社員として働く人が増えると同時に、社会全体のトレンドとして未婚化・非婚化が進むなかで、単身正社員の割合が増加することは一見自然に思える。しかし一方で、若者が結婚しなくなっているのは、長期不況のなかで就業が不安定になったり、低収入にあえいでいたりするからだ、という議論も少なからずなされてきた。仮にそれが正しいとすれば、正社員化によって雇用が安定し、(少なくとも額面上は)給料も上昇している昨今では、結婚する人が増えてもよいはずである。だがそうなっていない。それはなぜか。

全国約5万人の就業実態を2016年から追跡して毎年調査してきた「全国就業実態パネル調査(JPSED)」、および2025年2月に同調査と紐づけて全国の30~59歳の男女に対して実施した追加調査のデータを用いて、この背景を探っていきたい。なお、追加調査の対象に合わせて、本コラムでは30~59歳の男女についての集計結果を示す。

図表1 単身正社員を含む5類型の10年間での分布の変遷(左:男性/右:女性)※クリックで拡大します

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。

30~59歳を対象とし、各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

男性では、就業形態・年収による違いはありつつも

いずれの就業形態・年収帯でも単身化が進む

上で述べた雇用・収入の安定化と単身化の不思議な関係をひもとくためにまず、2015年と2024年のそれぞれについて、就業形態・本人年収帯ごとの有配偶率(配偶者がいる人の割合)を男女別に見ていく。

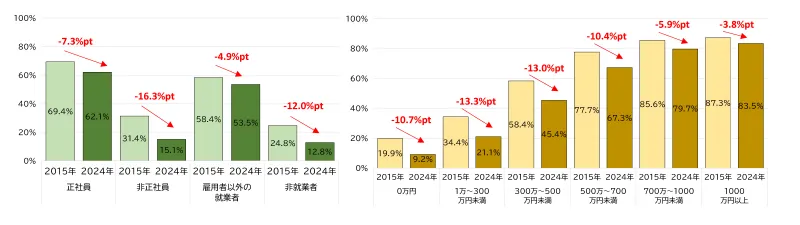

まず男性の状況を図表2に示した。就業形態別の有配偶率(左側)を見ると、正社員では2015年の69.4%から2024年には62.1%となっており、7.3%pt低下している。非正社員では31.4%から15.1%に、16.3%ptの低下となっている。同様に、雇用者以外の就業者(自営業・家族従業者や会社役員など)では4.9%pt、非就業者では12.0%pt、この10年で低下している様子が見られる。就業形態による差がそれなりにあるとはいえ、正社員でも7.3%ptも低下しており、就業形態にかかわらず、有配偶率はこの10年で大きく低下したことが分かる。

年収別に見るとどうだろうか。図表2の右側を見ると、年収0万円の層では、2015年時点で既に19.9%と低いものの、2024年にはさらに9.2%まで低下しており、10.7%ptの低下幅となっている。男性の年収帯のボリュームゾーンは300万~500万円未満と500万~700万円未満であり、両者合わせて全体の5割強を占めるが、これらの年収帯でも、この10年間でそれぞれ13.3%pt、13.0%ptと大きく低下している。より高年収の層でもこの10年で有配偶率が低下している。ただし、低下幅はやや小さく、特に年収1000万円以上の層では、10年での下げ幅は3.8%ptにとどまり、2024年時点の水準も83.5%と他の年収帯と比べて高い。

男性の結果をまとめると、本人年収1000万円以上のようなごく一部のケースを除けば、いずれの就業形態・年収帯でも有配偶率がこの10年でそれなりに低下している。非正社員や年収500万円未満の層で特に有配偶率が低下する様子は見られるものの、正社員や年収500万~1000万円未満の層であっても、10年前と比べると単身化が進んでいる。

図表2 就業形態・年収別に見た有配偶率(男性)※クリックで拡大します

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。

30~59歳の男性を対象とし、各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

女性では、非就業者や年収0万円の層で単身化が顕著

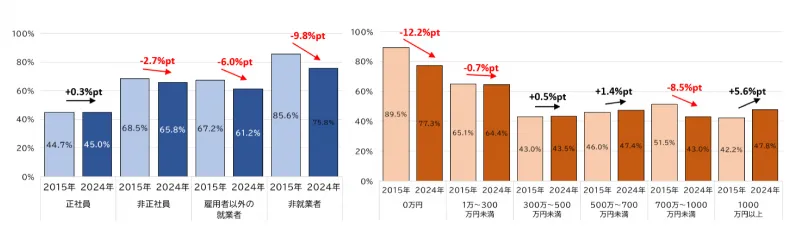

続けて、女性における就業形態・本人年収と有配偶率の関連について見ていこう(図表3)。女性では、男性と状況が大きく異なる様子がうかがえる。

左側に示した就業形態別の有配偶率の変化を見ると、正社員では2015年の44.7%から2024年には45.0%に0.3%pt上昇している。非正社員ではわずかに低下している様子が見られるが、それでも低下幅は2.7%ptと小さい。一方で、雇用者以外の就業者は6.0%ptの低下であり、非就業者では9.8%ptと低下幅が大きい。就業形態によって、この10年での有配偶率の変化の状況が大きく違っている。

このような違いは本人年収帯別に見た方がより顕著である。年収0万円の層では2015年には89.5%であった有配偶率が2024年には77.3%に低下しており、低下幅は12.2%ptと大きい。一方で、1万~300万円未満、300万~500万円未満、500万~700万円未満の年収帯では2015年と2024年で有配偶率はほとんど変わっていない。700万~1000万円未満の年収帯では8.5%ptの低下が見られることをどう解釈するかは悩ましいが、1000万円以上の年収帯に至っては、5.6%pt上昇している様子さえ見られる。

女性の結果をまとめると、本人年収700万~1000万円未満の層という例外はあるが、女性での有配偶率の低下は、主として非就業者、および本人年収0万円の層において特徴的に見られることが分かる。正社員や年収1万~700万円未満の層においては、有配偶率はほぼ低下していない。

図表3 就業形態・年収別に見た有配偶率(女性)※クリックで拡大します

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。30~59歳の女性を対象とし、各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

女性の単身化の背後にある「専業主婦」の減少

このことを踏まえると、どの就業形態・本人年収帯でも有配偶率の一定の低下が見られる男性と違い、女性における有配偶率の低下は、非就業者/年収0万円の層の動向が鍵を握っていると考えられる。

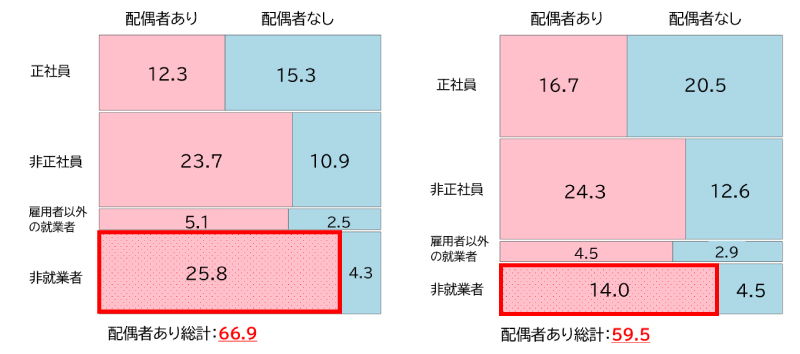

その影響が女性全体の選択の時代変化にどう表れているかを確認するために、30~59歳の女性全体を100としたときの、就業形態と配偶者有無で分類した各類型の比率を、2015年と2024年それぞれについて図表4に示した。

左側に示した2015年の結果から見ていく。ピンクで示したのが、それぞれの就業形態で配偶者がいるケースである。ピンク色が正方形全体の半分以上を占めており、有配偶者の比率は合計で66.9%に上る。この有配偶者の中の3割以上、全体での比率では25.8%と最も多くを占めるのが非就業者で配偶者ありのケースである。これはいわゆる「専業主婦」だと考えてよいだろう。

では、それから10年を経た2024年に状況はどう変わったのだろうか。配偶者ありの総計は59.5%と依然として過半数を占めているが、2015年から見ると約7.0%pt減少した。なかでも減少幅が大きいのが、非就業者で配偶者ありのケースである。これに該当する人は2015年には25.8%を占めていたが、2024年には14.0%まで減少しており、ほぼ半減している。他のケースがほぼ5.0%pt未満のわずかな変動にとどまるなかで、非就業者で配偶者ありのケースのみ大きく減少している。

この現象は、2つの要因に整理できる。一つは、そもそも女性の就業化、特に正社員化がこの10年で進んだことである。図表4で各就業形態の分布(正方形の縦側)を見ると、正社員のボリューム(縦幅)が広がり、代わりに非就業者が縮んでいることが分かる。もう一つは、非就業者において有配偶率が低下したことである。一方で、相対的には安定した就業形態である正社員でも有配偶率はほとんど上昇しなかった。これらの複合的な結果として、女性の有配偶率は低下することとなった。

図表4 就業形態(列)×配偶者有無(横)のモザイク図(左:2015年/右:2024年)

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。

30~59歳の女性を対象とし、各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

小数第一位で四捨五入を行っているため、合計は100%にならない場合がある。

男女で異なる、就業形態・収入と単身化の関係

今回のコラムでは、この10年で単身正社員が大きく増えたことを受けて、正社員化に代表される雇用・収入の安定化と単身化が同時に生じる背景を探るための第一歩として、就業形態と所得ごとに、有配偶率がどう変化したのかの整理を行った。男性では正社員や高年収層であっても有配偶率の低下が生じており、女性では正社員や平均的な年収の層では有配偶率は低下していない一方で、非就業者で有配偶率が低下したことと(有配偶者の絶対数が多い)非就業者自体の減少が生じたことで、男女それぞれ全体で見たときに有配偶率が低下した実態が明らかになった。

もっとも、なぜこれらの変化が生じたのかが一番の問題である。次回は、働く人の意識に関するデータも踏まえながら、より深く探っていきたい。

※1 ここでの「単身」はあくまで配偶者がいないことを指しており、親や子供が同居しているケースも含む。また、本コラムでは議論の単純化のために未婚者として解釈している箇所があるが、離別者・死別者も一部含まれている。

※2 第1回コラムで示した「家族」と「働き方」の20類型を、配偶者の有無と正社員かそうでないかの2軸で、「単身正社員」「単身非正社員&非就業者」「有配偶者(正社員同士の共働き)」「有配偶者(夫婦の片方が正社員)」「それ以外」の5類型にまとめた。なお、夫婦の一方が正社員でもう一方が自営業である場合は、「有配偶者(夫婦の片方が正社員)」ではなく、「それ以外」に含まれている。「それ以外」には、有配偶者で夫婦ともに非正社員ないし非就業であるケースや、少なくとも一方が自営業であるケースが含まれている。

山口 泰史

リクルートワークス研究所研究員/アナリスト。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、修士(教育学)。東京大学社会科学研究所・特任研究員、帝京大学高等教育開発センター・助教などを経て、2023年4月より現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ