「家事の自動化」は共働き社会を支えるか ―自動家電利用実態からの考察―

はじめに:家電技術と女性の社会進出の歴史的関係

高度経済成長期の1950年代後半から1960年代にかけて、電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビは「三種の神器」と呼ばれ、日本の家庭生活を大きく変革した。特に洗濯機と冷蔵庫は、女性の家事負担を劇的に軽減し、女性の社会進出を促進する重要な要因の一つとなったと考えられている。

電気事業連合会の資料(※1)によると、「三種の神器の一つ、電気洗濯機は女性の家事労働を軽減した」とされており、これらの家電製品が単なる生活の利便性向上にとどまらず、社会構造の変化を支える基盤となった可能性が指摘されている。また、内閣府の白書(※2)によると、「女性の家事時間は昭和35年から40年にかけて減少している。その要因としては、この時期、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気掃除機などの普及率が非常に高くなり(中略)、それまで専ら人手によって賄われてきた家事を機械が代行するようになったことがあると考えられる」とされている。

現代においても、「ドラム式洗濯乾燥機」「ロボット掃除機」「食器洗い乾燥機」といった自動家電が令和版の三種の神器と呼ばれ、共働き世帯の増加とともに注目を集めている。では、これらの令和版の三種の神器は、正社員同士の共働きが急速に増える今日の社会において、家族の生活と職業生活をともに充実させることに貢献できているのだろうか。

リクルートワークス研究所では、2016年から毎年「全国就業実態パネル調査」(以下、JPSEDと記載)を実施しており、さらに2025年には本調査に加えて、家族と仕事の双方に関する実態や意識を深掘りする追加調査を行っている。2025年に実施したJPSED本調査およびJPSED特別調査(追加調査)の回答者のなかから、「30代」「女性」「正社員」で、「正社員の配偶者・パートナーがい」て、「子供がいる」360名に絞った集計を行い、家電の利用実態と効果について分析した。

※JPSEDについて

総務省統計局「労働力調査」のデータをもとに、性別、年齢階層別、就業形態別、地域ブロック別、学歴別の割付を行い、割付は母集団を反映するように設計した上で、ウエイトバック集計を行っている。

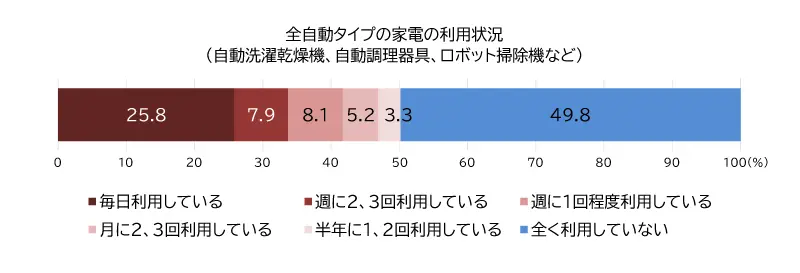

自動家電の利用状況と世帯年収の関係

調査結果によると、正社員の配偶者と子どものいる30代の正社員女性のうち、自動家電(自動洗濯乾燥機、自動調理器具、ロボット掃除機など)を何らか利用している人は50.2%、全く利用していない人は49.8%とほぼ半々に分かれている(図表1)。この結果は、自動家電がまだ完全に普及段階にあることを示しており、導入の余地が大きいことを意味していると考えられる。

図1 自動家電の利用状況

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)小数点第2位で四捨五入した値で作図している

ここからは自動家電利用有無別に調査をみていく。図1の全自動タイプの家電の利用状況について、「毎日利用している」~「半年に1、2回利用している」と回答した人を「自動家電利用群」、「全く利用していない」と回答した人を「自動家電非利用群」とした。

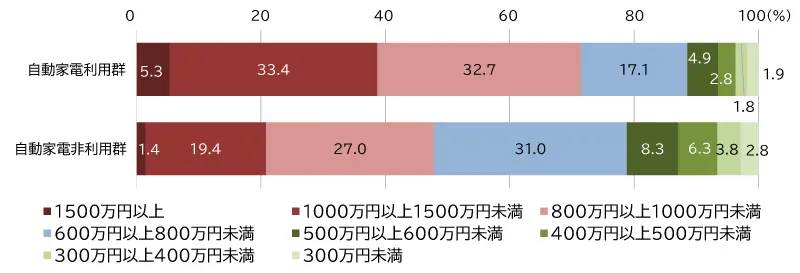

世帯年収(ここでは、回答者本人と配偶者の年収の合計)との関係を見ると、自動家電利用群の平均世帯年収は937万円、非利用群は769万円と、168万円の差が見られる。また、利用群と非利用群で世帯年収階級別の分布を見ると(図表2)、利用群でより世帯収入が多い人の割合が高いことが見て取れる。

しかし注目すべきは、世帯年収800万円以上の世帯でも40%は自動家電を利用していないという点である。これは、経済的余裕があっても必ずしも自動家電を選択しない層が一定数存在することを示しており、価格以外の要因(家事に関する価値観、必要性の認識、使いこなしへの不安など)が導入の障壁となっている可能性を示唆している。

図2 世帯年収別 自動家電利用割合

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)小数点第2位で四捨五入した値で作図している

家事時間短縮効果の定量的検証

自動家電の最も期待される効果である家事時間の短縮について、調査結果は一定の数値を示している。1日の家事時間は、自動家電利用群が平均326分、非利用群が360分となり、利用群の方が34分短いという結果が得られた(なお、家事時間が長いから自動家電を利用していることも考えられるが、その場合は、自動家電利用により調査結果以上に短縮されている可能性もある)。

この1日当たり34分という時間短縮効果は、年間で換算すると約207時間(34分×365日÷60分)になる。人事担当者の視点から見ると、この時間短縮は従業員のワークライフバランス改善に寄与する可能性がある要素といえるだろう。特に共働き世帯においては、この時間を労働時間に充てたり、子どもとの時間や自己啓発、休息に充てたりすることができ、結果として仕事のパフォーマンス向上にもつながる可能性がある。

生活満足度への影響

次に生活満足度との関係も見てみた。生活満足度(「昨年1年間(2024年1月~12月)のあなたの生活全般について、どの程度満足していましたか」)の平均スコア(1~5の5段階評価)は、自動家電利用群が3.86、非利用群が3.63という結果が得られた。生活満足度は複合的な要素の影響を受けると想定されるため、世帯年収と仕事時間を統制して回帰分析を行った。結果、自動家電の利用の有無によって生活満足度は0.27上がり、統計的に有意であった。

この結果は、自動家電の利用が時間短縮や生活全般の満足度向上に寄与している可能性を示している。家事負担の軽減が心理的なゆとりを生み、それが生活の質的向上につながっているのかもしれない。

外部サービス利用との関係

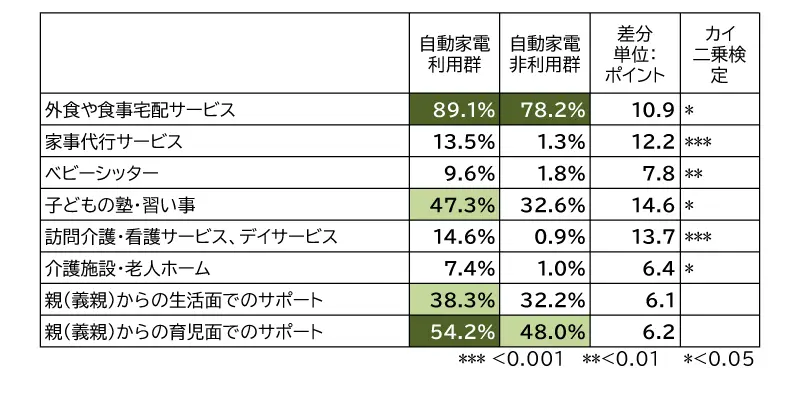

興味深いことに、自動家電利用群は外部サービスや各種サポートの利用率も総じて高い傾向を示している。具体的には、外食や食事宅配サービス(利用群89.1%、非利用群78.2%)、家事代行サービス(利用群13.5%、非利用群1.3%)、ベビーシッター(利用群9.6%、非利用群1.8%)、子どもの塾・習い事(利用群47.3%、非利用群32.6%)など、全ての項目で自動家電利用群の方が高い利用率を示している。

この傾向は、自動家電を利用する層が「効率化」や「外部リソースの活用」に対してより積極的な姿勢を持っている可能性を示唆している。一方で、自動家電非利用群は「自分でやらなければいけない」という意識が強いのかもしれない。年収の高低の影響や好みの話といったこともあるかもしれないが、自動家電非利用群が、親(義親)からのサポート以外の外部サービスや各種サポートの利用率が有意に低いということは、外部サービスや各種サービスの利用については、利用するかどうかで二極化しているといえるのではないか。この差は家事負担や生活満足度につながっている可能性があるかもしれない。

図3 自動家電利用有無別 外部サービス、各種サポートの利用率

◆外部サービスおよび各種サポートの選択肢は、「毎日利用している」「週に2、3回利用している」「週に1回程度利用している」「月に2、3回利用している」「半年に1、2回利用している」「全く利用していない」「該当しない(利用対象者がいない)」

◆表の「利用率」は、各設問から「該当しない(利用対象者がいない)」と回答した人を母集団から除き、 「毎日利用している」「週に2、3回利用している」「週に1回程度利用している」「月に2、3回利用している」「半年に1、2回利用している」のいずれかを回答した人の割合

◆網掛けの色 濃い緑色:過半数 緑色:3分の1以上半数以下

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)小数点第2位で四捨五入した値で作図している

自動家電導入を検討する価値

今回、自動家電という切り口で共働き世帯の実態を見てきた。調査結果によって示唆された、自動家電の導入を検討する価値は3点ある。

1. 時間的なゆとりの創出

1日34分の家事時間短縮は、年間で約207時間に相当する。この時間を子どもとの時間や自己啓発、休息、または労働時間に充てることで、生活の質的向上につながる可能性がある。特に、共働きの子育て世帯は、仕事や生活の効率や時間の活用については関心が高いかと想像される。この時間創出効果は検討に値するだろう。

2. 生活満足度への好影響

調査では自動家電利用群の生活満足度が高い傾向が見られた。家事負担の軽減が心理的なゆとりを生み、それが生活全般の満足度向上に寄与している可能性がある。日々の家事に負担を感じている方は、自動家電の導入を一つの選択肢として考えてみてはいかがだろうか。

3. 効率化への意識変化

自動家電を利用している方は、外部サービスの活用にも積極的なようである。自動家電の導入をきっかけに、「効率化」や「外部リソースの活用」に対する意識が変わり、より柔軟な生活スタイルを築けるかもしれない。

さいごに:共働き社会を支える新たなインフラとしての自動家電

令和版「三種の神器」と呼ばれる自動家電は、共働き社会を支える一定の役割を果たしている可能性があることが今回の調査結果から示された。1日34分の家事時間短縮効果、生活満足度の向上可能性、そして外部サービス利用への志向などが示唆されている。

また、世帯年収800万円以上でも40%が自動家電を利用していないという事実は、まだ導入の余地が大きいことを示している。高度経済成長期の「三種の神器」が女性の社会進出を支えた一因となったように、現代の自動家電も新たな働き方と生き方を支えるインフラとして機能している可能性があると思料する。

参考文献・データ出典

(※1)電気事業連合会「電力事業の歴史」

https://www.fepc.or.jp/enterprise/rekishi/

(※2)内閣府「平成17年版男女共同参画白書」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h17/

danjyo_hp/html/honpen/chap01_00_01_01.html

武藤 久美子

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ