なぜ単身化が進むのか?② ―配偶者を持たない理由と社会規範―

前回の「なぜ単身化が進むのか?①―就業・収入の安定化と非婚化が同時に生じる背景―」では、就業形態・本人年収と有配偶率の関係がこの10年間でどう変化したのかを確認した。

結果を簡単にまとめると、男性ではどの就業形態・年収帯でも有配偶率が低下していた。女性では非就業者で顕著に有配偶率が低下しており、非就業者自体の減少も相まっていわゆる専業主婦層の縮小が、女性全体での有配偶率の低下を生じさせている可能性を指摘した。

とはいえ、女性の正社員ではもともと有配偶率が50%を切っており、この10年間でもほぼ横ばいであるため、男女ともに有配偶率の低下(低さ)が就業形態や年収にかかわらず生じていることが明らかになった。

では、なぜ配偶者を持たない人がこれほど増えたのだろうか。今回は、人々が配偶者を持たなくなった背景について、個人の内面から探っていきたい。前回に引き続き、今回も全国約5万人を10年にわたって追跡してきた「全国就業実態パネル調査(JPSED)」、および2025年2月に同調査と紐づけて全国の30~59歳の男女に対して実施した追加調査のデータを用いており、本調査も追加調査の対象に合わせて30~59歳の男女についての集計結果を示す。

男女でやや異なる「配偶者を持っていない」理由

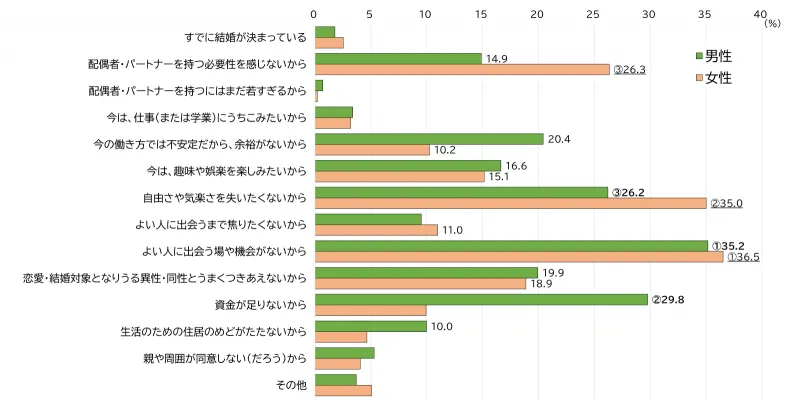

上述の追加調査で尋ねた、配偶者・パートナーを持っていない理由(複数回答可)について図表1に男女別に示した。男女ともに最も挙げた人が多かったのが、「よい人に出会う場や機会がないから」であり、男性では35.2%、女性では36.5%が挙げている。

2番目以降は男女で様相が異なる。男性で2番目に多いのは「資金が足りないから」で29.8%の人が挙げた。3番目に「自由さや気楽さを失いたくないから」(26.2%)が挙がるものの、4番目が「今の働き方では不安定だから、余裕がないから」(20.4%)であり金銭面・就業面での不安定さが理由として多く挙がっている。

これらの理由を挙げるかどうかには、当然ながら就業形態・年収との関連が見られる。とはいえ、「資金が足りないから」を例に取れば、正社員でも22.6%、年収500万~700万円の層でも15.4%が挙げており、それなりに安定していそうな層でもこれらの理由が挙がっていることが分かる。

女性で2番目に多いのは「自由さや気楽さを失いたくないから」(35.0%)であり、男性との差が大きい。ここには、結婚によって人生やキャリアにおける選択の自由さが失われてしまうという認識を、女性がより強く持つ状況が表れている。次いで「配偶者・パートナーを持つ必要性を感じないから」(26.3%)を挙げる人が多い。これらの理由がやや突出していることが女性の場合の特徴であり、金銭面・就業面での不安定さを理由として挙げる人は決して多くない。

これらの結果は一見、単身であることの気軽さを女性がより重視している、ということのように見える。ただ、「嫁入り」という言葉に表れているように、かつて女性にとっての結婚が相手の「家」に入ることだと捉えられてきたことや、今でも家事や育児の分担が女性に偏りやすいことを考えると、女性にとっての配偶者を持つことが人生の自由度を下げやすい現状が表れた結果だと考えるのが自然だろう。

図表1 配偶者・パートナーを持っていない理由(男女別)※クリックで拡大します

(注)10.0%未満のものは値ラベルを省略した。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。30~59歳を対象とし、クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

薄らぐ「結婚せねばならない」という規範、

色濃く残る「夫が(より)稼ぐべき」という規範

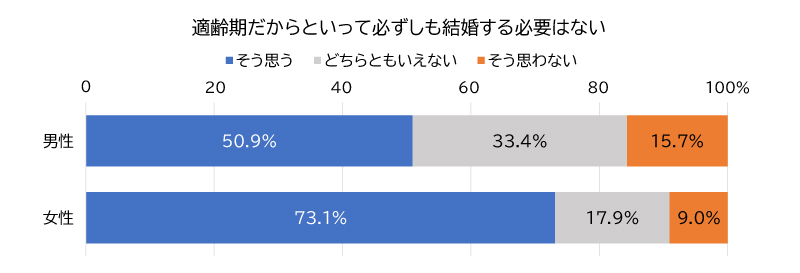

このように、配偶者を持っていない理由が男女で異なってくる背景の一つとして、結婚に関する社会規範の存在が考えられる。そこで、2025年の追加調査で尋ねた社会規範への賛否を男女それぞれで集計した。図表2で示した「適齢期だからといって必ずしも結婚する必要はない」への賛否を見ると、男女ともに“そう思う”、つまり結婚しなくてもよいと考えている人が過半数を占めている。特に女性では73.1%に上り、男性よりも20%pt以上もそう考える人が多い。「結婚せねばならない」という社会規範が今日では大きく薄らいでおり、とりわけ女性でそれが顕著である様子がうかがえる。

図表2 結婚の必要性に関する社会規範への賛否

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。30~59歳を対象とし、クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

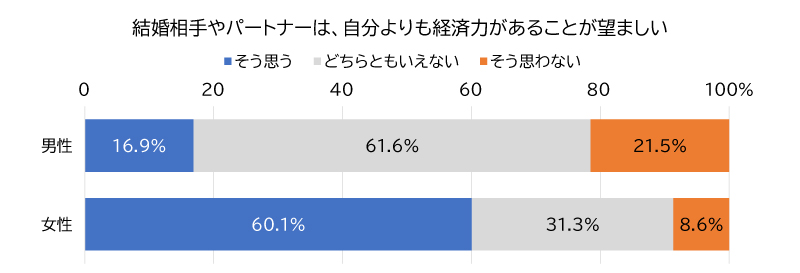

一方で、結婚した後の稼得役割の分担に関する社会規範は色濃く残る。図表3に「結婚相手やパートナーは、自分よりも経済力があることが望ましい」への賛否を示した。男性についても結果を示しているが、社会規範という観点から特に女性の結果に着目したい。女性の結果を見ると、“そう思う”の割合が60.1%に上っている(男性では16.9%)。一方で、“そう思わない”は8.6%であり、女性側から見て「結婚相手やパートナーは、自分よりも経済力があることが望ましい」と認識されていることが分かる。

実は、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」について“そう思う”人の割合を追加調査で見ると、男性で15.0%、女性では12.7%にとどまっており、いわゆる性別役割分業観はほとんど確認されない。前回コラムでも見たように正社員として働く女性が増え、有配偶者の間で共働きを選択する人が増える一方で、それでも結婚相手・パートナーに自分より稼いでほしいという価値観は根強く残っていることが分かる。

その背景には、伝統的な規範意識が残り続けている面だけでなく、女性が家族の生活を十分支えられる仕事を得にくく、かつ「母親ペナルティ」と呼ばれるような出産・子育てによるキャリアへの負の影響を被りやすい日本の労働市場の現状を踏まえた現実的な判断もあるだろう。社会的な構造により、自分の収入に十分期待できないのであれば、相対的に就業面でのリスクが少ないと思われる配偶者に期待せざるを得ない。いずれにしても夫は妻よりも多く稼ぐべきだ、という社会規範は色濃く残っているものと考えられる。

図表3 結婚した後の稼得役割に関する社会規範への賛否

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。30~59歳を対象とし、クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

ここまでの結果をまとめると、今日では「結婚せねばならない」という社会規範は薄らぐ一方で、女性は配偶者を持つことで人生やキャリアの選択の自由度が低下するとより強く認識しやすい状況にある。性別役割分業が前提になるような時代ではないが、キャリア形成における男女差が実態として存在するなかで「夫は妻よりも多く稼ぐべきだ」という社会規範は色濃く残っている。これが男性には経済的なプレッシャーを与え、女性でもパートナー選択のハードルを上げ、無理に結婚を選択する必要はない、という状況を生じさせていると考えられる。

人々にとっての結婚の価値はこの10年で低下していない

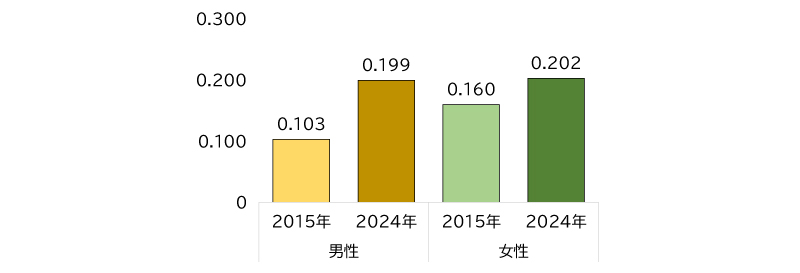

結婚せねばならないという社会規範の圧力は、今日では弱いものとなっている。しかしそのことが、人々にとっての結婚そのものの価値を下げたとは言い切れない。人々にとっての結婚の重要性がこの10年でどう変化したかを見るために、配偶者がいる場合といない場合で生活満足度がどのくらい異なるのかを2015年と2024年それぞれで分析した(図表4)。ただし、それらの2時点で結婚する人の特徴が変化しているため、年齢や学歴、居住地、就業形態、所得水準といった背景の違いを統計的にそろえ、配偶者の有無そのものの効果をできるだけ純粋に取り出した上で、それぞれの時点での「平均的な人」が配偶者を持ったとしたときの生活満足度への影響を見ている(詳細は図表4の注参照)。

分析結果によると、男性では2015年に0.103という数値であり、これは、2015年には配偶者がいる場合にいない場合よりも生活に満足している確率が10.3%pt高まる、と解釈できる。この数値が男性の2024年では0.199に伸びており、配偶者がいることが生活満足にもたらす影響がこの10年でより大きくなっている。

女性でも2015年の0.160から、2024年では0.202と変化しているが、統計的な誤差の範囲であり、この10年間で伸びたとはいえない。とはいえ、配偶者がいることが生活への満足に及ぼす影響はこの10年で下がってはおらず、生活への満足で見たときの結婚の価値は下がっていない。

図表4 配偶者がいることが生活への満足に及ぼす影響

(注)傾向スコアによる重みづけ法(IPW法)を用いた二項ロジット分析をおこない、統制した各変数の平均値における配偶者ありダミーの限界効果を示した。傾向スコアの推定(被説明変数は配偶者ありダミー)には、就業形態、本人年収、年齢、居住地、学歴、週当たり労働時間を用い、二項ロジット分析(被説明変数は生活「満足」ダミー)における統制変数としては、就業形態、本人年収、年齢、居住地、学歴を用いた。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。30~59歳を対象とし、各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

結婚そのものの魅力が失われたのではなく、

結婚を選択するハードルが存在する

現代の非婚化の背景に、人々にとっての結婚の価値は低下していないにもかかわらず、人々が結婚を選ばなくなっているという矛盾した状況がある。そこにあると考えられるのは、男女それぞれにとっての「結婚」が持つ規範が、結婚を選択する上でのハードルの高さを形成している現状だ。

具体的に言えば、実態として家事育児の負担を女性が多く引き受けがちでキャリアへの影響も大きいなか、結婚を人生の自由度を狭めるものと男性以上に認識しやすくなっていること、さらに、男女のキャリア実態の違いのもとで「夫の方がより稼ぐべきだ」という社会規範が根強く残る結果、男性が結婚に対して経済的なプレッシャーを感じやすくなっていることである。

高度成長期以降の日本では、男性の長時間労働化が進むなかで、それに対応して性別役割分業、特に正社員の夫と専業主婦の妻と子供で構成される「標準世帯」を前提とした社会保障の仕組みが取られてきた(大沢2020)。そこには「“適齢期”になれば結婚すべき」であり「夫が働いて稼ぎ、妻は家庭を守るべきだ」という規範が存在したが、実際に結婚や性別役割分業が社会保障の仕組みに呼応した選択肢であり、親や企業が「良い人に出会う機会や場」を積極的に用意したこともあって、規範によるハードルは乗り越えられてきた。

今日でも、平均的に見るかぎりでは、配偶者がいることは生活への満足に結びつき、特に男性ではその結びつきは強まっている。結婚を希望する人が安心して結婚できる社会を作るには、結婚のハードルをなくすこと、すなわち女性が結婚や出産後も人生やキャリアの選択肢を持ち続けられること、男性に稼ぐ役割が一義的に課せられず、男女ともに結婚・出産後も安定した稼得・就業環境を得られることが重要だ。そしてその大前提として、時代に伴って変化する社会規範の影響力を軽視せずに向き合うことが欠かせない。

引用文献

・大沢真理(2020)『企業中心社会を超えて―現代日本を〈ジェンダー〉で読む―』岩波現代文庫

山口 泰史

リクルートワークス研究所研究員/アナリスト。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、修士(教育学)。東京大学社会科学研究所・特任研究員、帝京大学高等教育開発センター・助教などを経て、2023年4月より現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ