増える「正社員同士の共働き」。背後にある家族の戦略とは

この10年の夫婦の働き方の変化

「変わる「家族」と「働き方」の選択。この10年に起きた変化とは」では、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」より、この10年における「家族」と「働き方」の選択に関して、特筆すべき5つの状況を紹介した。

その一つが、夫婦の働き方の変化である。具体的には30~59歳の人口のうち、①「正社員と非就業者による片働き」や「正社員と非正社員の共働き」の有配偶者が減少する一方、②「正社員同士の共働き」の有配偶者が増加していた。今回は、夫婦の収入の動向から、「正社員同士の共働き」が増えてきた背景や、残された課題を探ることにしたい。

「正社員同士の共働き」の夫婦合計年収は高い

「正社員同士の共働き」が増えているというと、すぐに思い浮かぶのは、夫婦ともに高収入を得る、いわゆる「パワーカップル」のような存在だろう。しかしデータは、実態が必ずしもそのような華やかなイメージに収まらないことを示唆している。

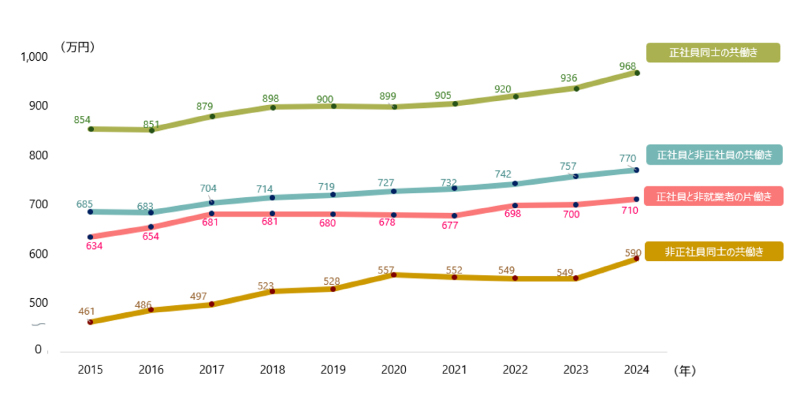

図表1は、夫婦の働き方別に、有配偶者の夫婦合計年収を比較したもの(※1)だ。これによれば、確かに「正社員同士の共働き」では夫婦合計年収が高く、2024年の平均値は968万円であった 。これだけを見ると、「正社員同士の共働き」の経済的な豊かさが目立つ。

図表1 夫婦の働き方別・有配偶者の夫婦合計年収

(注)「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」「非正社員同士の共働き」をする有配偶者(それぞれ同居の子あり・同居の子なしの合計)から聴取した本人年収と配偶者年収の合計額。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

「正社員同士の共働き」=パワーカップルではない

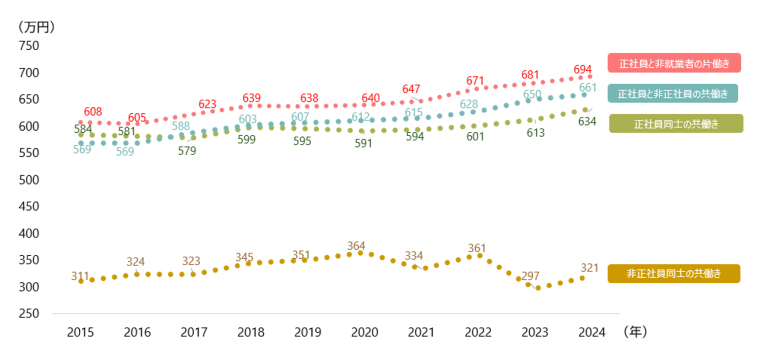

しかし視点を変えて、男性の本人収入に着目すると状況は少し変わる。図表2は、夫婦の働き方の選択別に、男性の本人年収(平均値)の推移を見たものだ。これによると、「正社員同士の共働き」を選択する男性の平均年収は、「非正社員同士の共働き」の男性と比べるとかなり高いものの、「正社員と非就業者の片働き」の男性や、「正社員と非正社員の共働き」の男性よりも低い傾向にある。また2015から2024年にかけての差額も、「正社員と非就業者の片働き」で86万円、「正社員と非正社員の共働き」で91万円に対し、「正社員同士の共働き」は50万円にとどまっている。

図表2 夫婦の働き方別・有配偶男性の本人年収

(注)「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」「非正社員同士の共働き」をする男性有配偶者(それぞれ同居の子あり・同居の子なしの合計)から聴取した本人年収。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

「正社員同士の共働き」をする男性の本人年収がやや低いのは、単にこの働き方が若い男女で多いからなのではという指摘もありうるだろう。確かに2010年代以降に企業の女性活躍推進や仕事と育児の両立支援策が充実したきたことから、より若い世代で「正社員同士の共働き」を実現しやすくなっていることは確かである。

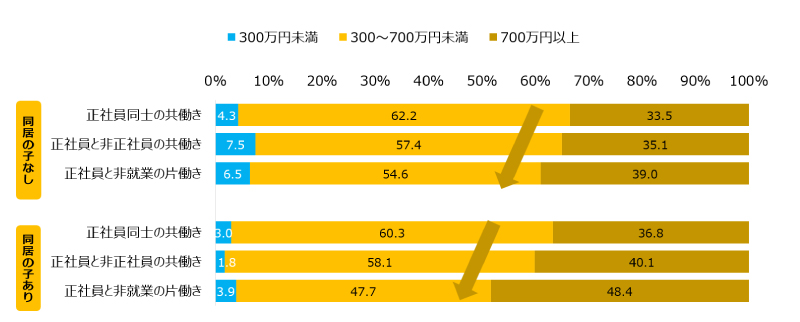

では同じ年齢階級に揃えると、状況は変わるのだろうか。40代のみに限定して、有配偶男性の本人年収を見ても、「正社員同士の共働き」で「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」よりも低めとなる傾向は変わらない。図表3は、この3つの夫婦の働き方の類型別に、40代男性の本人収入の分布を見たものだ(年収300万円未満/同300~700万円未満/同700万円以上)。

これによると年収700万円以上が最も多いのは「正社員と非就業者の片働き」の男性で、「正社員と非正社員の共働き」、「正社員同士の共働き」が続く。一方、年収300~700万円未満が最も多いのは「正社員同士の共働き」で、これに「正社員と非正社員の共働き」、「正社員と非就業者の片働き」が続く。つまり年齢要因を取り払っても、「正社員同士の共働き」の男性で、本人年収が低めの状況は変わらない。

以上のデータからは、「正社員同士の共働き」が増えてきた背景の一つに、主たる稼ぎ手としての役割を期待されてきた男性の収入が伸び悩むなか、夫婦でしっかり働くことで家計の安定を図る戦略が、現実的かつ効果の高いものとしてより多くの人に選択されるようになった状況が示唆される。

図表3 40代有配偶男性の本人収入分布(夫婦の働き方別、2024年)

(注)「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」をする40代の有配偶男性について、本人年収階級別の構成比を求めたもの。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

「正社員同士の共働き」への移行はどの程度生じているのか

「夫婦でしっかり働く」という戦略が、より現実的で有効なものと捉えられるようになったとしても、実際にそれを選択するか・できるかは別問題である。「正社員同士の共働き」への移行はどの程度生じているのだろうか。

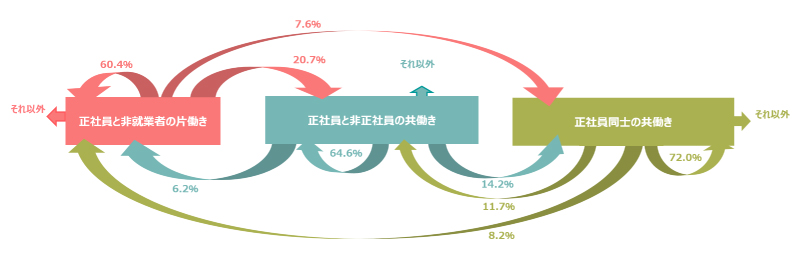

図表4は、2020年に「正社員と非就業者の片働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員同士の共働き」だった有配偶者が、2024年にどのような働き方に移行しているのかを見たものである。集計は2020年と2025年の双方で30~59歳の範囲内であった人に限定している。数字はそれぞれ矢印が出元となっている類型の2020年の該当者を100とした場合の移行割合である。

これによると、2020年の時点で「正社員と非就業者の片働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員同士の共働き」それぞれに該当した人の多くは、2024年にも同じ「家族」と「働き方」を選択している。

一方、「正社員と非就業者の片働き」だった有配偶者の約3割は2024年に「正社員同士の共働き」もしくは「正社員と非正社員の共働き」に移行していた。ただし移行先の中心は「正社員と非正社員の共働き」(20.7%)であり、「正社員同士の共働き」への移行は7.6%と相対的に少なかった。

これに対し2020年に「正社員と非正社員の共働き」だった有配偶者の64.6%は、2024年もその選択を維持する一方、「正社員同士の共働き」への移行が14.2%、「正社員と非就業者の片働き」への移行が6.2%であった。現状の夫婦の働き方を維持する人が多いものの、選択の変化に着目すると「より夫婦でしっかり働く」方向への移行が比較的多く生じている。

最後に、2020年に「正社員同士の共働き」だった有配偶者の72.0%は2024年にもその選択を維持しており、最も同じ働き方が維持される傾向にあった。一方で、「正社員と非正社員の共働き」への移行が11.2%、「正社員と非就業者の片働き」への移行が8.2%と、何らかの要因で働き方を緩やかにする動きも一部で見られた。

どの類型でも「継続」が6〜7割を占めるように、働き方の選択は比較的安定しているが、「正社員と非就業者の片働き」や「正社員と非正社員の共働き」では、全体としては「夫婦でよりしっかり働く」方向への変化が生じていた。ただし「正社員同士の共働き」への移行は5年間で「正社員と非就業者の片働き」で7.6%、「正社員と非正社員の共働き」で14.2%に留まっており、移行のペースは緩やかである。

図表4 夫婦の働き方の移行状況(2020年から2024年にかけての変化)

(注)2020年に「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」を選択していた有配偶者が、2024年にどの類型に所属しているのかの構成比を示したもの。2020年と2024年の双方で30~59歳であった人について集計。矢印の元となる類型に2020年に属していた有配偶者をそれぞれ100とした時の、2024年の状況別構成比を示している。したがって、矢印の出る場所が異なる数字同士の比較はできない。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。脱落ウェイトを用いたウェイトバック集計。

夫婦の働き方別のデータから見えてくるものとは

社会学者の木本喜美子氏は、戦後の日本で、家族の生活を支えられる賃金や福利厚生、長期雇用が保証した物質的な安定や新しいライフスタイルが魅力的だったからこそ、その時期の男性は会社人間として企業に献身し、女性は家事・育児に専念する役割を担ったと指摘する(※2)。しかし今、多くの人は賃金の伸び悩みや長期雇用を必ずしも期待できない経済環境に直面している。「正社員同士の共働き」が増加している背景には、環境変化に応じた、夫婦の生活安定戦略の変化があると言えるだろう。

一方でここまで見てきたように、この5年間について見れば「正社員同士の共働き」への移行は比較的緩やかである。その背景には、そもそもこの働き方を希望していないケースもあれば、女性が活躍できる就業機会や育児等と両立できる就業機会が地域に少ない、就業機会があっても男性の長時間労働により難しいなどの問題もあるだろう。後者のような就業機会や働き方に関わる問題を取り除くことは、夫婦が希望に応じた所得安定化戦略を選べるようにすることを通じて、家族形成のハードルを下げることにもつながると考えられる。

※1:本人の年収(主な仕事年収、副業年収)と配偶者の年収を合計した金額(本人の主な仕事年収、副業年収、配偶者の年収が全て欠損値でない場合)。

※2:木本喜美子(1995)「日本型企業社会と家族の現在」基礎経済科学研究所編『日本型企業社会と家族(働く女性と家族のいま)』青木書房、71-99ページ

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ