Workdayを基盤に、少数ツールで社内運用の一貫性と最適化を図る――Caterpillar

グレッグ・ネス氏は、2012年にCaterpillar Financial に入社し、2020年からはCaterpillar本社に転籍して、現在はシニアHRテクノロジーパートナーとして採用関連のテクノロジー全般を担当している。クリストファー・ヴェッキオ氏は、1996年にCaterpillarに入社し、2019年にグローバル人材獲得(タレントアクイジション)担当ディレクターに就任した。現在は、国内の各部門に対してツールやプロセスの標準化を推進するとともに、国外の若手人材の採用を統括している。

センター・オブ・エクセレンス(以下、CoE)(※1)として、各部門の採用プロセスや導入ツールの支援を担っている両氏に、活用しているテクノロジー、直面する課題、採用戦略について話を伺った。

【ポイント】

- 応募書類の確認や候補者のスキル情報の表示、選考など主な採用業務をWorkdayで行い、社内の運用体制を統一している。

- Beameryを社内候補者の発掘や、過去に接点のあった候補者の再発掘に活用し、主要な人材供給ツールとなっている。

-

行動特性やスキルを重視したアセスメントツールを導入し、スキルベース採用の運用を進めている。必要なスキル体系を整備し、スキルに基づいた面接ガイドの設計にも取り組んでいる。

Workdayを主軸に、少数のツールで採用活動を展開

――採用ステージ別に具体的なツールの活用状況をお聞きします。 CRM(採用候補者管理システム)とATS(応募者追跡システム)にはどの製品を使用していますか。

ヴェッキオ氏:CRMにはBeameryを、ATSにはWorkdayを使用しています。Workdayは、当社の採用プロセスにおいて、中心的な役割を担っています。

国内外のツールや特定の団体を通して、多様な候補者を発掘

――ソーシング(候補者の発掘や母集団形成)ではどのツールを活用していますか。

ネス氏:社内候補者の発掘にはBeameryを使用しています。ソーシングには、LinkedIn RecruiterやIndeedに加え、インドのNaukriや中国の51 jobなど、各国の求人求職サイトなどを使い分けしています。経験年数5年未満の若手人材の採用には、Handshakeを使用しています。

また、特定の団体との連携を通じて、各団体が持つRDB (人材データベース)へのアクセスも行っています。たとえば、NSBE(全米黒人技術者協会)、SHPE(全米ヒスパニック技術者協会)、SWE(全米女性技術者協会)、TMCF(サーグッド・マーシャル・カレッジ基金)などの団体では、求人情報を掲載するだけでなく、各会員から候補者を見つけることも可能です。

候補者の「再発掘」に、Beameryが有効

――これらのツールの中で、特に成果が出ているものはありますか。

ネス氏:Beameryは、過去に接点のあった候補者の再発掘に適しています。関心を持っている可能性が高い人材に対して、効果的にアプローチできる点が強みです。

ATS上のデータを見ると、自社のキャリアサイトに加え、Beamery、LinkedIn、Indeedからの流入が最も多く、これらが主要な人材供給源となっています。

――「ソーサー(人材を発掘する役割を担う専門職)」は配置していますか。

ネス氏:ソーサーは配置していますが、人数はごくわずかです。ニッチな職種や大量採用が必要な案件に限定して活用し、特定の場所に常駐させるのではなく、部門ごとのプロジェクトやリクルーターの補助をする形で柔軟に対応しています。

採用プロセスでのAIツールは未導入

――スクリーニングでは、どのツールを使っていますか。

ネス氏:応募後の書類確認や候補者の選考など、すべての作業はWorkday上で行っています。現在、候補者一覧の表示項目やレイアウトを最適化し、保有スキル情報も一覧画面に表示されるようにカスタマイズしています。リクルーターには、Workdayが信頼できるツールであり、すべての確認と選考はここで行うように伝えています。

——AIを使った初期スクリーニングを行っていますか。

ネス氏:現時点では、候補者のスクリーニングにAIを利用していません。効率化を目的に、HiredScoreなど複数のベンダーを比較・検討しましたが、導入には至っていません。BeameryにもAIが職種やスキルに基づいて候補者を推薦する機能がありますが、このAI機能も正式な採用プロセスには組み込んでいません。

この分野は急速に進展しており、新しい法律や規制もできていますが、AI活用に関する明確な方針が社内で定まっておらず、ツールの進化に対して判断や教育が追いついていないのが現状です。

行動特性やスキルを重視したアセスメントツールを利用

――アセスメントや面接には、どの製品を使っていますか。

ヴェッキオ氏:国内の生産職向けには、SHLと共同開発したアセスメントを利用しています。このアセスメントは技術力ではなく、行動特性や、職務への適性や長期的な定着の可能性を予測することを目的としています。マネジメント層向けのアセスメントもいくつかありますが、利用範囲は限られています。

面接では、DDI社が提供する行動面接手法を活用しています。

ネス氏:溶接工や機械工などの技術職向けには、Ramsay Corporationのアセスメントを実務スキルの評価に活用しています。

スキルベース採用の運用を開始

――職務に必要なスキルに基づいて候補者の評価を行う「スキルベース採用」は行っていますか。

ヴェッキオ氏:スキルベース採用については、最近運用を開始した段階です。現時点では、応募時に候補者を過度に絞り込まず、できるだけ間口を広く保つ方針です。

ネス氏:昨年は、必要なスキル体系を整備し、それをWorkday上にどのように反映させるかを検討しました。加えて、求人広告の作成やスクリーニング設計の方法を含め、多くの時間をかけてリクルーターに研修を行いました。現在は、スキルに基づいた面接ガイドの設計にも取り組んでいます。ヴェッキオが述べたように、当社のスキルベース採用はまだ始まったばかりです。

AIツールは評価プロセスを経て、慎重に導入

――AIツールの導入については、まだ検討中でしょうか。

ネス氏:そのとおりです。当社は、新しい技術にすぐ飛びつくのではなく、AI導入については非常に慎重な姿勢をとっています。特に生成AIについてはまだ様子を見ている段階です。「評価してから導入する」という方針のもと、現在はAIツールの評価プロセスを進めているところです。

ただし、LinkedInの類似の候補者をレコメンドする機能など、既にAIが搭載されているツールも存在するため、自然な形で社内にAIが浸透し始めているケースもあります。

こうした状況を踏まえ、法務部と連携しながら、会社としてどのような立場をとるべきか議論を始めています。たとえば、AIによるメッセージ生成機能については、アイデアを得るために使うのは問題ありませんが、企業としてのトーンに合わせて、リクルーター自身の言葉で書き直すべきです。

社内でAIをどのような目的で、どこまで使うのかといった基準を明確にして、指針を示し、リクルーターを教育する必要があると考えています。

AIツール利用への対応

――候補者によるAI利用のケースは見られますか。その場合、どのように対処していますか。

ヴェッキオ氏:候補者がAIを使って応募や面接に臨むケースが増えており、リクルーターには不正を見抜くための研修を実施しています。また、電話によるスクリーニングで実際に候補者本人と会話をしたり、対面面接の実施を増やしたり、プロセス設計を見直したりするなど、AIによる偽装を防ぐ体制づくりを進めています。

ネス氏:当社の面接でも、以前はカメラの外から別の人が答えを指示する事例がありましたが、最近では候補者がMicrosoft Copilotなどを使って、リアルタイムで回答を得る事例も出てきています。また、候補者がAIで作成したメモをチャットに誤って貼り付けてしまうケースもありました。

AIはリサーチや準備段階で活用する分には有益ですが、面接中の利用は避けるべきです。

――社内の個人レベルでのAI利用について、たとえば、ChatGPTやMicrosoft Copilotを日常業務で使うことは認められていますか。

ネス氏:当社ではMicrosoft製品を導入しているため、Microsoft Copilotが多くのアプリに組み込まれています。ただし、どの機能をどのように使うかについてはまだ理解が十分ではなく、全社的な方針も定まっていません。一方で、現場からは「すぐ試してみたい」という声も上がっており、社内でも議論が起こっています。

複雑な組織構造による、意思決定の遅延が最大の課題

――現在、採用活動において大きな課題は何ですか。

ヴェッキオ氏:1つは、ネスも触れていたように、HiredScore などのAIツールの導入を検討していますが、まだ実装には至っていないことです。もう1つは、リクルーターのスキルアップです。当社ではWorkdayを主なツールとして活用していますが、操作に必要なクリック数が多く、システム構造も複雑なため、リクルーターが使いこなすには継続的なトレーニングとサポートが必要です。

ネス氏:私たちは日々、ツールの見直しや最適化に取り組んでいますが、「このツールで何ができるのか」といった基礎的な理解から、「どう設定すれば効率的に使えるか」「必要な情報やデータをどう取得するか」といった具体的な運用設計に結び付けることはとても難しいと感じています。

そして、私が最も大きな課題と感じているのは、当社の「マトリクス型の組織構造」です。AIツールの導入に限らず、複雑な組織構造が意思決定のスピードや予算配分、運用の一貫性に大きく影響しています。たとえば1つのツールを導入するだけでも、多くの関係者との調整が必要になるため、全員の足並みをそろえるのに時間がかかります。

ヴェッキオ氏:当社は5つの主要な部門に分かれていて、それぞれに採用チームがありますが、現場ごとにツールの使い方が異なっているため、全体で整合性をとるのが難しい状況です。

私たちはCoEとして、各チームがツールを一貫して使えるように支援していますが、まずは現場のリーダーが責任を持ってツールを正しく運用し、チームにその手法などを浸透させていくことが重要だと考えています。

ネス氏:私たちは人材獲得部門や人事だけでなく、さまざまな部門と連携しています。プロジェクトは頻繁に立ち上がりますし、それぞれの現場に必要な支援を行いながら、現状のテクノロジーをどう活用し、どう最適化できるかを共に考えていきたいと思っています。

インタビュアー=バーブ・ルース(CareerXroads)/杉田真樹

TEXT=泊真樹子

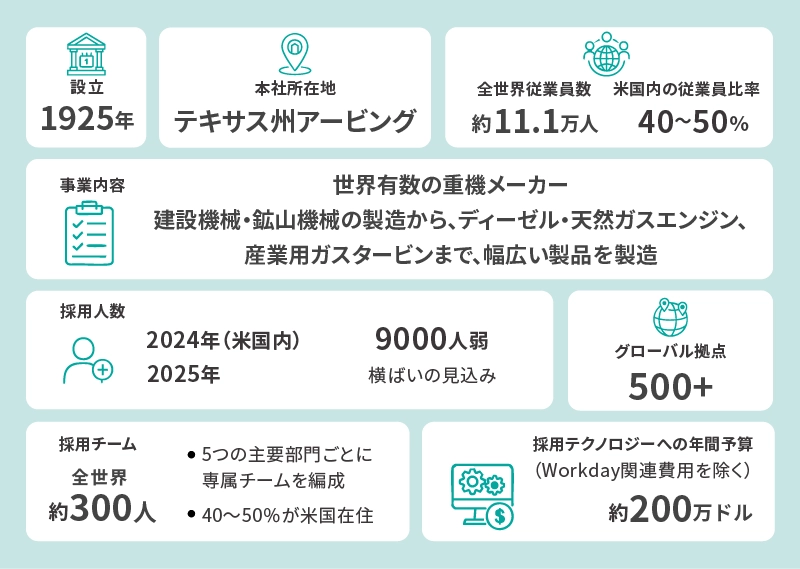

【Caterpillar Inc 企業概要】

採用関連テクノロジーの概要

Beamery採用、人材管理、要員計画を支援するタレントインテリジェンスプラットフォームである。「Talent CRM」は、職種や居住地に基づいて特定の候補者層に新着求人を即時自動配信できるほか、ニュースレターを定期配信する機能も備えている。

Workday

HCM(人事管理システム)、財務、業務管理を統合したクラウド型プラットフォームである。従業員管理、タレントマネジメント、予算編成などを一元管理し、リアルタイムでデータの抽出・分析が可能である。

Indeed

世界60以上の国と地域で展開される求人検索エンジンである。職種や勤務地などによる絞り込み検索に対応し、企業は登録している履歴書を基に候補者検索を行うことができる。

Naukri

インド発祥の求人ポータルサイトである。履歴書データベースアクセス、求人リスティング、レスポンス管理ツールなど複数の製品を提供しており、常時47万5000件以上の求人と6000万件以上の履歴書を保有している。

51 job

中国最大級のオンライン求人・人材サービスプラットフォームである。採用支援に加えて、ビジネスプロセスアウトソーシング、トレーニング、専門的評価、報酬分析などの HR サービスも提供している。

Handshake

Z世代向けキャリアプラットフォームである。大学生や新卒者向けに、大学キャリアセンターと連携した就職支援を行っており、パーソナライズされた求人表示(インターンシップを含む)、イベント情報の検索、企業とのメッセージや面談予約、同級生とのコミュニティ形成などを無料で提供している。

HiredScore

ソーシングとスクリーニングの両方に活用できるAI採用支援ツールである。社内のATS、CRM、HCM(人事管理システム)と連携し、過去の応募者、潜在層、社員、ギグワーカーなどの大量の人材データから、関連性の高い候補者を抽出する。スキル、学歴、経験に基づいて適合度をA~Dでグレード化し、スクリーニング工程における迅速な判断を可能にする。

SHL

知的能力とパーソナリティの両面から総合的な適性を測定するアセスメントツールである。状況判断シミュレーション、性格適性テスト、認知能力テスト、35カ国語に対応する言語適性テストなどを提供する。

(※1)CoE(Center of Excellence):目的や目標達成のために、社内に点在する優れた人材、技術、ノウハウを集約した組織・グループのこと。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ