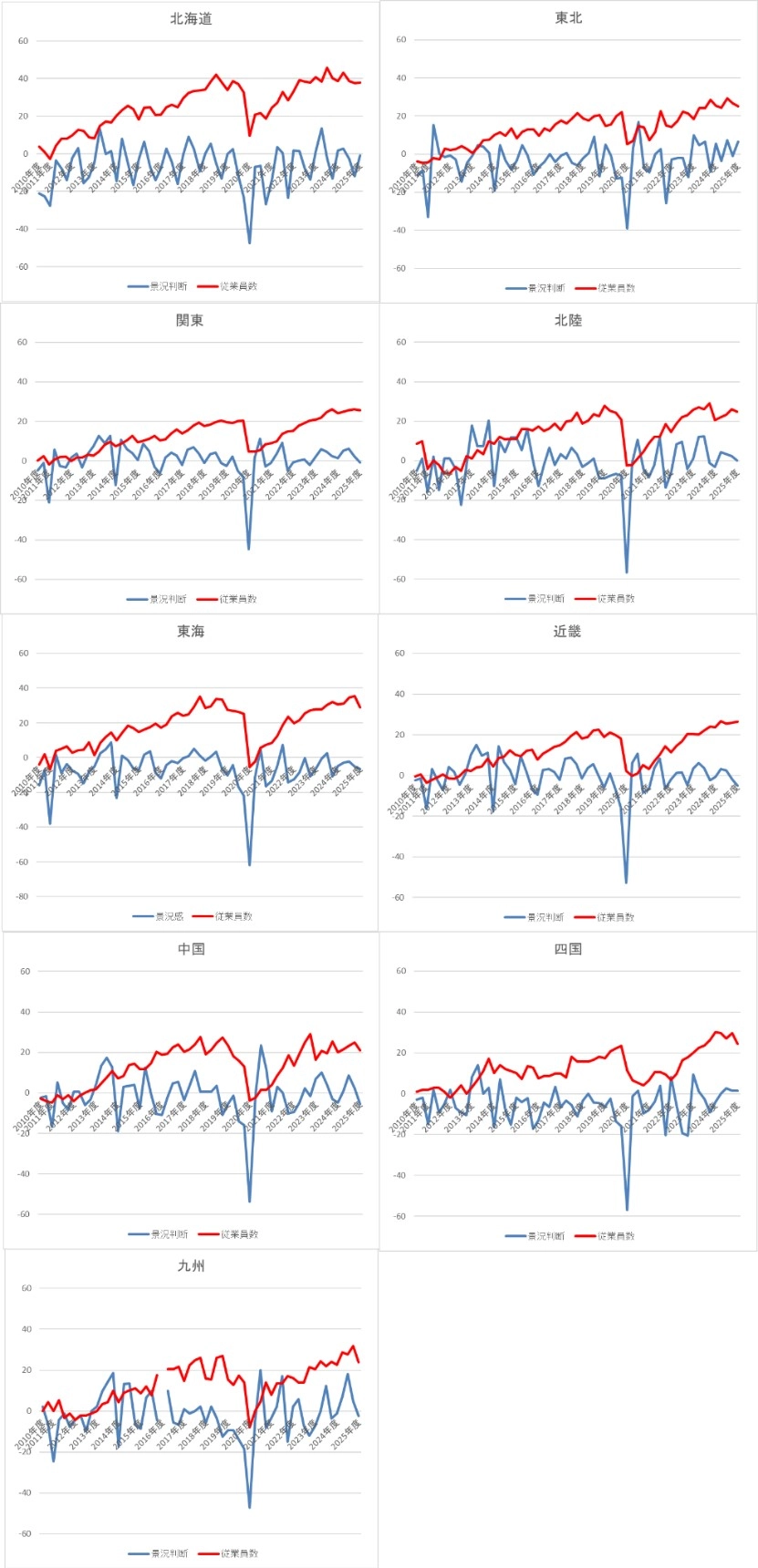

景況判断BSIと従業員数判断BSIの乖離が示す地域経済の現在地

財務省「法人企業景気予測調査」(地方別結果)に基づく「景況判断BSI(上昇-下降)」と「従業員数判断BSI(不足気味-過剰気味)」の推移を全国9地域別に整理すると、各地域に共通する明確な構造が見えてくる。通常であれば、景況判断BSIが高まる際に、従業員数判断BSIも高まる関係にあるはずだが、いずれの地域においても、従業員数判断BSIは2013年度以降ほぼ一貫してプラス圏を維持する一方、景況判断BSIは停滞を続けている結果、前者が後者を持続的に上回っている。この傾向は、2010年代後半からすでに表れはじめていたが、コロナショック後の2020年以降、その差は一層拡大している。全国の動向については日本銀行「短観」などを通じて知られてきたが、今回はこれを地域別に俯瞰した。

例えば、関東や近畿、東海といった大都市圏では、景況判断BSIがプラス・マイナスを前後するなかで、従業員数BSIはプラス20〜30程度の高水準となっている。景気への自信が戻りきらない状況でも、企業の人員確保意欲は途切れず、多くの企業が景気動向にかかわらず採用を継続せざるを得ない状態が定着している。特に東海地域は統計が残る2010年度10-12月期以降、一度も両BSIが交わっておらず労働需給の逼迫の状態が激しいと考えられる。

地方圏でも、四国、九州、東北、中国といった地域は同様の傾向を示す。企業の景気見通しはプラスとマイナスを前後するなか、従業員数判断BSIは高止まりしており、人材需給の逼迫と景況感の停滞という構造が常態化している。背景には、医療・介護・物流・建設などの生活維持サービス産業が地域の雇用を支えている構造がある。とりわけ地方部では、若年層の流出や高齢化の進行によって供給側の制約がより厳しく、景気がよくなくても人は足りないという状況にある。また、両BSIの乖離が激しいのが北海道で、東海と同じく2010年度10-12月期以降一度も両指標が交わっておらず、常に従業員数判断BSIのほうが高いポジションにある。

先行するレポート【「働く」の論点vol.38】でも示したように、こうした人材逼迫の先行性は、賃上げを引き起こすメカニズムにも反映されている。業績好調に伴う賃上げではなく、人手不足という制約への受動的対応としての「結果としての賃上げ」が地域経済を支えている。ただしこの動きは、中長期的には企業の生産性向上に結びつかないリスクも孕んでいる。

こうした地域経済の構造下では、「景気が回復すれば雇用が増える」という従来型の順序に基づく政策設計は通用しない。企業は、景気に対する確信を持てなくても、人手を確保しなければ事業が立ち行かない状況に追い込まれている。このため、「人を雇うことができるか否か」が、地域経済の底上げを左右する可能性がある。また、従業員数BSIが先行し、景況判断BSIが後追いとなる構造においては、賃上げや人材投資は業績の還元ではなく、“労働供給制約に対する先行的支出”である。結果として、地域ごとの賃金上昇が企業努力の成果ではなく、人口動態や産業構造に起因する労働供給制約に対する受動的対応として生じることになり、地域格差の固定化というリスクも内包する。

今回の地域別BSIの分布が映し出しているのは、企業の強気な採用意欲ではない。労働需給のゆがみが企業判断を突き動かしている構造である。雇用が景気に先行するこの構造をどう支えるかが、次の労働市場設計の焦点となる。

図表 景況判断BSIと従業員数判断BSI(9地域別)

出所:財務省,法人企業景気予測調査

※法人企業景気予測調査の標本設計は全国ベースの業種・規模のみを基準としており、地域別統計にした際には、その地域の産業構造を正確に反映していない点に留意が必要(単純集計値)だが、地域別推移の検討には有用であると考えられる

※九州について平成28年度4-6月期は統計なし

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ