中小企業の経営上の課題はどう変わっているか

中小企業庁が実施する「全国中小企業動向調査」は、全国の中小企業を対象に四半期ごとに景況感や経営課題を把握している。対象は製造業や非製造業を含む幅広い業種で、売上や受注の動向、資金繰り、雇用状況などを尋ねており、その中で「経営上の問題点」は企業が直面する課題を選択する形式で、売上・受注の停滞や減少、原材料高、製品安や値下げ要請、人件費や支払利息の増加、求人難などが主要項目となっている。本稿では、同調査の経営上の問題点の回答比率の推移を時系列で見ることで、これまでの経済の局面において、中小企業経営はその時々でどのような課題に直面していたのかを振り返る。

バブル期の人手不足の時代から、バブル崩壊後は売上低迷に直面

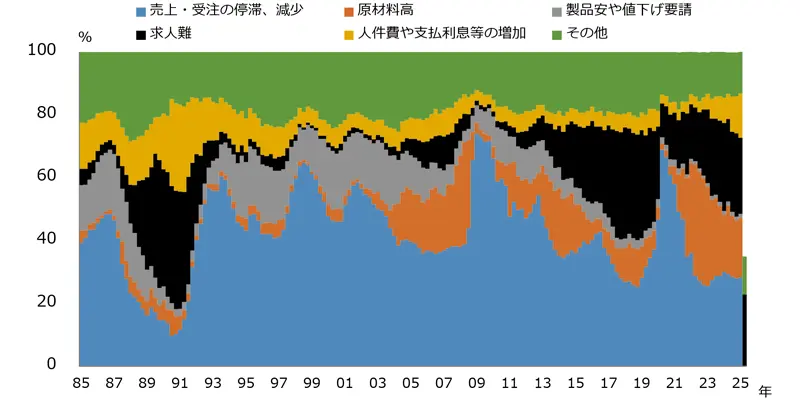

1980年代後半、景気拡大の中で企業の最大の悩みは人手不足だった。1989年末には「求人難」を挙げる企業が40%を超え、売上減少は1割台にとどまっている。経済成長が続くという期待のもと、多くの企業は旺盛な需要を背景に売上は堅調で、利益確保の余地も大きかった。

しかし1990年代に入ると状況は一変する。バブル崩壊後、「売上・受注の停滞、減少」に直面する企業が急増し、1993年には6割を超える水準に達した。デフレ圧力の中で「製品安・値下げ要請」も10%台後半まで上昇し、売上減と値下げ圧力で利益率は大きく低下したとみられる。

1990年代後半から2000年代中盤の時代は、バブル崩壊後の長期デフレと、その後の長期にわたる景気回復局面にあたる。1998年から2003年にかけて、売上減少を挙げる企業は50~65%と高水準で推移し、深刻な需要不足に直面する。「製品安や値下げ要請」も10~18%台で続き、価格競争も企業収益を圧迫した。原材料価格は為替の円高方向の推移もあってこの時期低水準で推移したものの、販売価格が値上げできない構造の中で利益率は低迷したと考えられる。

需要不足や価格競争が最大の経営課題に

こうしたなか1990年代後半から2000年代中盤にかけて企業を悩ます問題としての「求人難」はほぼ消滅している。1990年代後半は1%未満、2000年代半ばでも10%未満にとどまっている。労働市場の人余りが発生するなかで人件費は抑制されることになるが、「支払利息の増加」を経営課題として挙げる企業が一定数存在しており、金融コストは重荷となっていた。資金繰りの厳しさが続くなか、利益確保は困難な状況が長く続いたとみられる。さらに、2004年以降になると世界的な資源価格の上昇を背景に「原材料高」が再び顕在化し、経営課題として「原材料高」を挙げた企業はピーク時で30%を超えた。リーマンショック前の景気拡大期の後期には売上減少が4割前後まで改善したものの、価格転嫁は依然として難しく、収益改善は限定的だった。2008年の世界金融危機では、売上減少を挙げる企業が2009年初に74%と過去最高を記録している。1990年代後半から2000年代にかけては需要不足、価格競争、金融コストの負担が中小企業の大きな課題となっていた時代だったと考えられる。

原材料高に加え、求人難や人件費上昇によって全面的なコスト増に

リーマンショック後は、景気回復と人口減少を背景に、2017年以降は「求人難」が再び30%超に達し、2018年初には35%を超えた。そして、売上は回復基調にあったが、人件費の上昇が利益を圧迫し始めた。2020年、新型コロナの影響で売上減少は再び急騰し、4~6月期には68.9%に達したが、すぐに回復し、2021年以降は資源高で「原材料高」が25%前後に上昇。2025年第2四半期は人件費等の増加が12.7%、「支払利息の増加」も3.6%台になり、内生的な要因でのコスト増の動きが広がっている。売上回復の一方でコスト増が続き、利益率は再び圧迫される構図だ。

日本経済の40年とその時々における中小企業の経営課題を振り返ると、バブル期の人手不足、デフレ期の需要不足、そして近年の内生的なコスト増へと展開が移ってきた。今後は、価格転嫁の定着、賃上げと省人化投資の両立、金利上昇への耐性づくりが中小企業の利益確保の状況を左右することになるだろう。

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ