高水準が続く大卒就職率とその多面的な背景

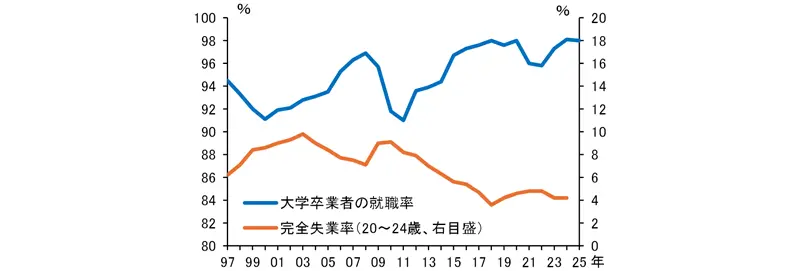

大卒就職率は足もと既往最高水準で推移しており、若年失業率も低位で推移している(図表1)。新規大卒者の求人・求職の需給バランスを「大卒求人倍率調査」(リクルートワークス研究所)で見ても、1990年代のバブル経済崩壊後や2000年代後半の世界金融危機後に急激に大卒求人倍率が低下した後、2010年代半ば以降はコロナ禍を除いて高めの水準で安定的に推移しており、企業にとっては新規大卒者の採用が難しい状況が続いている。近年は、人手不足の深刻化による企業の採用意欲の高まりが注目されるが、企業が新卒採用を増やす理由はそれだけではない。

図表1 大学卒業者の就職率と若年失業率 (注)就職率は、就職希望者に対する就職者の割合。

(注)就職率は、就職希望者に対する就職者の割合。

(出所)厚生労働省、文部科学省「大学等卒業者の就職状況調査(4月1日現在)」、総務省「労働力調査」

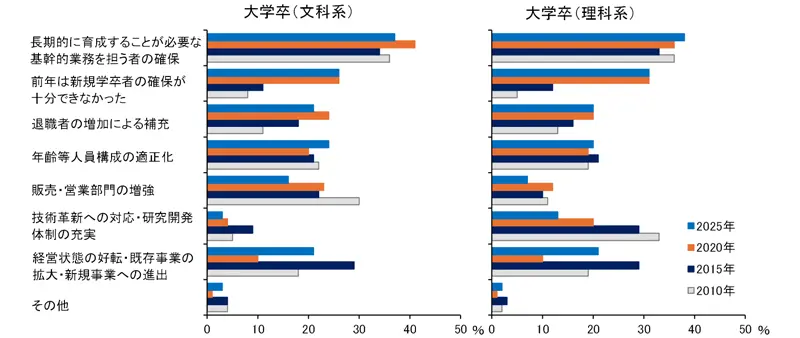

厚生労働省「労働経済動向調査」で、2010年以降の新規大学卒の採用予定者数の増加理由を5年毎に比較すると(図表2)、文科系・理科系共通して最も回答割合が高いのは、「長期的に育成することが必要な基幹的業務を担う者の確保」である。次いで、「前年は新規学卒者の確保が十分できなかった」が経年的に回答割合を高めており、採用予定数の充足がより厳しくなっていることがうかがえる。さらに、「年齢等人員構成の適正化」や「退職者の増加による補充」など、企業内の年齢構成に関連する回答が続く。すなわち、新卒採用においては、人手不足感の強まりという労働需給環境のほか、中長期的に人口減少が進行するなかで、将来を担う若年層を継続的に確保すること、企業内の年齢構成のバランスを保つことなど、日本の労働市場が抱える構造的な課題への対応も重視されている。

一方、採用予定者数の増加の理由として相対的に回答割合が低下しているのが、理科系における「技術革新への対応・研究開発体制の充実」である。近年、生成AIなど新たなテクノロジーの発展が新卒採用動向に及ぼす影響についても注目されるが、企業が新卒採用を行う理由のうち、新たなテクノロジーへの対応はあくまでも一側面と解釈できる。

新規大卒者数は、若年人口が趨勢的に減少するなかでも、大学進学率の上昇を背景に、近年は緩やかに上昇してきたものの、2030年代にかけて減少に転じることが見込まれる。毎年一定の採用予定数を充足することが段々と難しくなるなか、新卒採用の最大の目的として挙げられてきた「基幹的業務を担う」人材をいかに確保していくのかという課題にこれまで以上に向き合う必要があるだろう。

図表2 新規大学卒の採用予定者数の増加理由

(注)新規学卒者の採用予定者数を前年の採用者数に比べて「増加」と回答した事業所に占める割合(2つまでの複数回答)。「無回答」を除いて表示している。

(出所)厚生労働省「労働経済動向調査」

永沼 早央梨

2004年日本銀行入行。日米の雇用など国内外の景気動向調査、人口動態・経済構造の変化と労働市場に関する経済分析、金融システム安定のための調査研究に従事。

2024年10月より現職。一橋大学国際・公共政策大学院(公共経済専攻)修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ