役職別賃金の動向に見る、昇進の金銭的価値

役職によって異なる賃金の動き

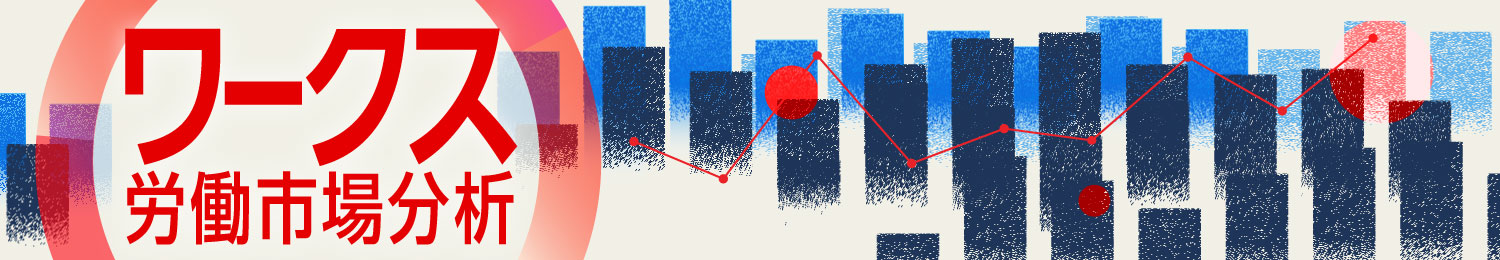

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(以下、賃金センサスという)により、1000人以上の企業で働く期間の定めのない一般労働者の賃金(所定内給与)の推移を、入職直後と考えられる20~24歳の非役職者を基準とし、これと係長級、課長級、部長級の別に見ると(図表1)、役職別にやや異なる動きをしていることがわかる(※1)。

まず20~24歳の非役職者の賃金は、2010年代半ば以降、緩やかな上昇基調にあり、さらに2022年以降は上昇テンポが加速している結果、2024年の賃金は2010年から4.0万円の増加となった。一方、係長級の賃金は横ばいに近く、2024年の賃金は2010年から1.1万円の増加にとどまった。

これに対し、課長級・部長級の賃金は2012~2020年にかけて停滞していたが、2022年以降は上向きになっており、2010年から2024年にかけて課長級で4.6万円、部長級で10.4万円の上昇となった。つまり緩やかながらも上昇が続いてきた若年非役職層の賃金、横ばいと微増の係長級の賃金、2022年以降に上昇が目立つ課長級・部長級の賃金という違いがある。

図表1 役職別賃金の推移 (注)賃金は所定内給与をさす。1000人以上の企業、期間の定めのない雇用者のデータ。賃金センサスでは所定内給与は年の6月の実績に基づくが、混乱を避けるために本稿では全て調査年度を表記。厚生労働省は令和1年以前の数字について令和2年調査と同じ推計方法による集計の値を公表しているため、そちらのデータを用いている。

(注)賃金は所定内給与をさす。1000人以上の企業、期間の定めのない雇用者のデータ。賃金センサスでは所定内給与は年の6月の実績に基づくが、混乱を避けるために本稿では全て調査年度を表記。厚生労働省は令和1年以前の数字について令和2年調査と同じ推計方法による集計の値を公表しているため、そちらのデータを用いている。

(出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

企業は役職世代の賃金にメリハリをつける傾向

20~24歳の非役職者の賃金が緩やかに上昇してきた背景には、近年の人手不足や新卒採用競争の激化がある。これに対応する形で、多くの企業が若年層の賃金引き上げに踏み切ってきたためである。

一方で、近年、課長級・部長級の賃金が上昇している要因の一つには、人事制度改革の進展があると考えられる。特に大手企業では、年功的要素を弱め、職務や役割に応じた報酬体系へ移行する動きが広がっている。

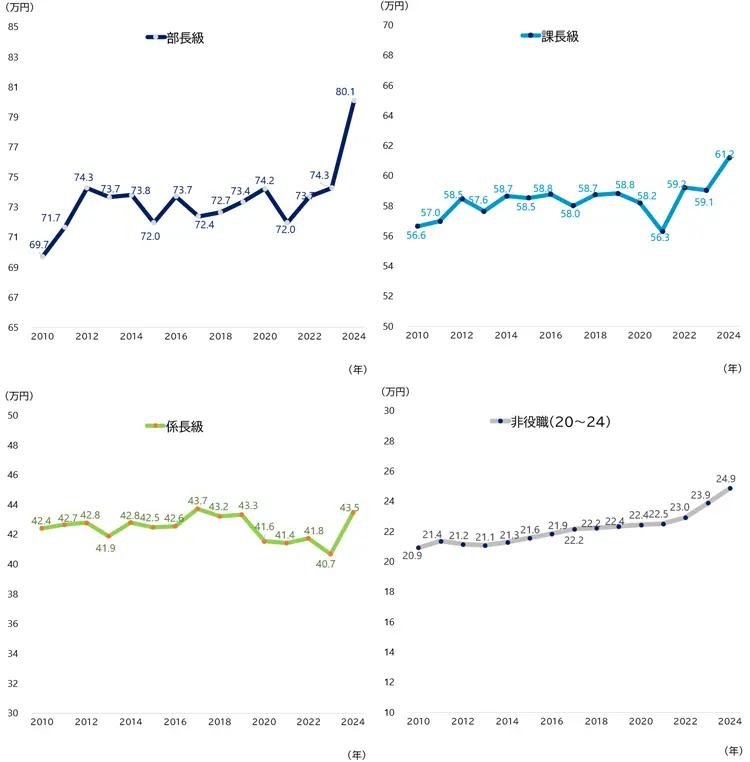

実際、課長級・部長級の平均年齢に近い50~54歳層の時間当たり賃金を役職別に比較すると(図表2)、課長級や部長級は変動を伴いつつも2010年から2024年にかけて上昇している。他方、非役職者については、2015年から2020年にかけて一時的に賃金が低下し、その後の上昇も十分ではなく、2024年時点では2010年を下回る水準にとどまっている。

これらの動向からは、企業が役職者には比較的厚く報酬を配分する一方で、同世代の非役職者に対する賃金引き上げは限定的にとどめている傾向がうかがえる。

図表2 役職別・50~54歳の時間当たり賃金比較 (注)時間当たり賃金はきまって支給される現金給与額(所定内給与+時間外労働に対する賃金等)を(所定内労働時間と超過実労働時間の和)で割って算出。1000人以上の企業、期間の定めのない雇用かつ50~54歳の者のデータ。

(注)時間当たり賃金はきまって支給される現金給与額(所定内給与+時間外労働に対する賃金等)を(所定内労働時間と超過実労働時間の和)で割って算出。1000人以上の企業、期間の定めのない雇用かつ50~54歳の者のデータ。

(出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

報酬面での「役職に就く魅力」は拡大していない

若手非役職者の賃金は上昇傾向にあり、同時に課長級や部長級といった管理職の賃金も近年上昇している。では、この二つの動きの中で、若手非役職者から見た「昇進の報酬面での価値」はどのように変化しているのだろうか。

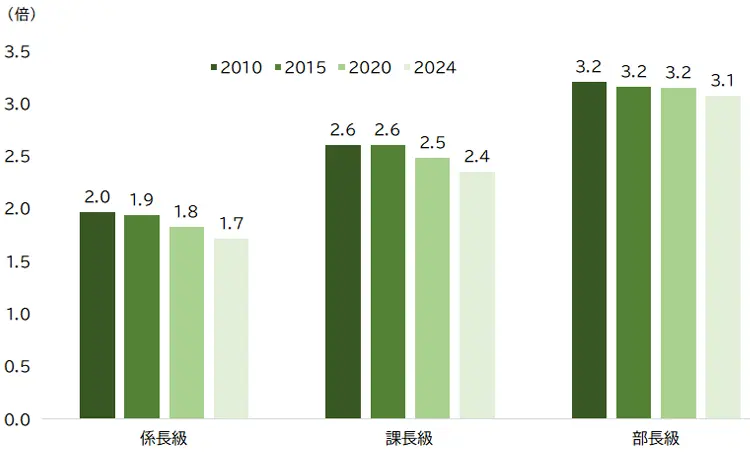

図表3は、20~24歳の非役職者の時間当たり賃金を基準に、役職者の相対的な賃金水準(役職者の時間当たり賃金 ÷ 20~24歳非役職者の時間当たり賃金)を示している。これによると、2010年以降、係長級から部長級までの相対賃金水準はいずれも低下傾向にある。つまり、近年は管理職の賃金自体が上昇しているものの、若年非役職者の賃金も上昇を続けてきた結果、少なくとも大企業に勤める若者にとって、報酬面における『役職に就く魅力』は実は高まっていない可能性がある。

人手不足が続く中で、企業が優秀な若手を惹きつけ、将来の管理職候補として育成・登用していくためには、役職に就くことの「責任」と「報い」をいかに再設計するかが、今後ますます重要になるだろう。

図表3 時間当たり役職者相対賃金倍率の変化 (注)20~24歳の非役職者の時間当たり平均賃金に対する役職者の時間当たり平均賃金(倍)。1000人以上の企業。期間の定めのない雇用の者のデータ。

(注)20~24歳の非役職者の時間当たり平均賃金に対する役職者の時間当たり平均賃金(倍)。1000人以上の企業。期間の定めのない雇用の者のデータ。

(出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

(※1)賃金センサスでは所定内給与は前年の6月の実績に基づくが、混乱を避けるために本稿では全て調査年度を表記。厚生労働省は令和1年以前の数字について令和2年調査と同じ推計方法による集計の値を公表しているため、そちらのデータを用いている

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ