関係性のほころびが、キャリアの針路を変える時 ──ミドル期キャリアにおける関係リスクの実態

キャリアの節目は、昇進や転職といった「わかりやすい変化」だけによって訪れるわけではない。時にそのきっかけは、信頼の失墜や対立、すれ違いといった、職場での人間関係の“ほころび”によって、静かに確実にキャリアの針路を変える。

特にミドル期には、職責の重み、人間関係の複雑さ、そしてこれまで築いてきた自身の立ち場が絡み合い、人間関係のトラブルが深いダメージとして残ることがある。今回のコラムでは、ミドル期における職場の人間関係の悪化に伴うストレスの継続や怒りや不安といった感情がどのようにキャリアショックとなりうるのか、実態調査の結果をもとに、その実態と背景、長期的な影響について掘り下げる。

「うまくやって当然」の裏で ──ミドルの孤独とキャリアショック

キャリアの節目は、必ずしも制度上の異動や降格といった「目に見えるイベント」によって訪れるわけではない。実際には、無視された、集まりに呼ばれなかった、同僚のミスを押しつけられた──そうした日常の中で生じる“関係性のほころび”が、本人にとって深刻なキャリアショックとなることがある。

前回のコラムで見たように、職場の人間関係のトラブルはキャリアショックを引き起こす職場要因の中で最もスコアが高い。調査(※1)の自由記述回答(※2)から、関係トラブルを引き起こした出来事120件、ショックの状態113件を分析した結果、以下のような内容が主に挙げられた。

職場の人間関係トラブルの特徴的な出来事

無視や態度の急変

例:突然口をきかなくなり無視された、同僚からの日常的な無視、自分だけ雑に扱われているように感じた

パワハラ・感情的な圧力

例:特定な人へのパワハラ、怒鳴られる、部下の前での恫喝、「無能」呼ばわりによる精神的圧力

同僚からの疎外

例:集まりに1人だけ呼ばれないことが続いた、信じていた人に裏切られた、自分にだけ情報が回ってこない

上司・同僚との信頼関係の崩壊

例:同僚のミスを自分の責任にされた、不正の報告で孤立した、上司の裏切りで解雇された

ショックの状態の特徴

心理的ストレス

例:怒りがわいた、嫌悪感とイライラが収まらない、眠れない、胃が痛くなる

疎外・不信

例:同僚が信じられなくなった、疎外感を感じた、人間関係が怖くなった、周囲に警戒心を持つようになった

行動変化・離職意向

例:異動したい、辞めたいという気持ちが消えない、転職サイトを見るのが日課になった

データからは、ミドル期における職場関係トラブルの影響が浮き彫りになった。例として挙げた以外にも、「仕事は好きだが行きたくなくなった」「うつ状態でやる気が出ない」「もうここでうまくやっていこうと思えない」といった声が寄せられており、表面上は仕事が続いていても、心の中では“離職”が始まっている状態が見て取れる。

とりわけミドル期は、立場や経験から「人間関係もうまくやって当然」と見なされがちである。その期待が、トラブルの際には「誰にも相談できない」「自分が悪いのかもしれない」といった自己否定感を生みやすい。そうした状態が継続することが結果として、静かだが根深いキャリアの転機が生まれてしまうのだ。

ミドル期における関係性リスクの構造

関係性のトラブルがキャリアの節目となる背景には、ミドル期ならではの構造的なリスクが存在する。中間管理職や経験年数の長い社員は、上司・部下・同僚のあいだに立たされ、あらゆる関係に対して“気を配ること”が求められる立場にある。

調査結果からは、例えば、同僚の不正を見過ごせないと思ったが言い出せなかったケースや、顧客からのクレーム対応の際のトラブル、上司からの責任転嫁により「呆然とした」「怒りがわいた」という反応が寄せられている。こうした立場の人々は、単なる被害者でもなければ、自由に逃げられる存在でもない。関係を壊せば自らの立場や評価に跳ね返るため、強いストレスと葛藤を抱え込みやすい。

「同僚が信じられなくなった」「人が信じられなくなった」という声に表れているのは、個々の事象を超えて、関係性全体への不信が広がっている状態である。これは、一度のトラブルだけでなく、日常的な板挟みや言えない緊張といったストレスの蓄積が引き起こす現象だと考えられる。

ミドル期は、仕事上の成果と同様に“関係性を円滑に維持すること”そのものが職務として期待される時期でもある。だがその役割が崩れた時、キャリア全体が揺らぎ始める。組織の中で築いてきた立場や信頼が損なわれれば、それは「ここでこれ以上やっていけるのか」という問いを突きつける重大な転機となる。

逃げ場のなさ:中間の立場ゆえに、上司と部下の両方に板挟みにされ、「見過ごせないが言えない」「責任を取らされる」といった葛藤がある

感情の二重性:「辞めたい」「信じられない」といった離脱欲求と、「仕事自体は好き」「責任感がある」といった残留圧力のあいだで引き裂かれている

関係トラブルがもたらす長期的ダメージ

関係トラブルは、単発の怒りや困惑にとどまらず、日々の働き方や判断にじわじわと影響を及ぼす。

特徴的なのは、“自分の感情を制御しようとしているが、内側に強い拒否感や違和感が残っている”という状態である。「同僚が信じられなくなった」「嫌悪感とイライラでストレスが溜まった」など、心身への影響は表に出にくいものの、確実に蓄積している。

こうした関係性トラブルによって引き起こされる感情は、決してその場かぎりの一時的な反応ではない。驚きや怒り、不信、絶望──その多くが、深く、長く、働く人の内面に影響を残していたことが、定量データからも明らかになっている。

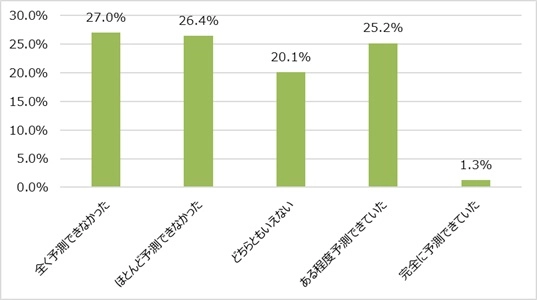

まず、関係性トラブルの多くが予期せぬ形で訪れている点に注目したい。「全く予測できなかった」「ほとんど予測できなかった」と回答した人は全体の約5割にのぼり、突然、日常の人間関係のバランスが崩れたことで、強いショックを受けたことがうかがえる。

図表1 関係トラブルの予測

関係トラブルは、5割近くの人にとって「全く予測できなかった」「ほとんど予測できなかった」出来事であった。これは、表面的な日常の関係の裏に、本人が気づかない不安定さが潜んでいたことを示している。

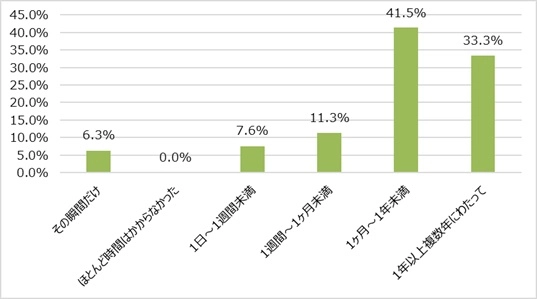

さらに、それらの出来事は決して一瞬の出来事では終わらない。約半数が「1ヶ月以上」、3割以上が「複数年にわたって」続いたと答えており、関係トラブルが継続的な心理的圧力として働いていた実態が浮かび上がる。

図表2 関係トラブルが続いた期間

7割以上が「1ヶ月以上」、約3割が「1年以上」と回答しており、関係トラブルが一過性ではなく継続的なストレスとして継続していたことが明らかである。

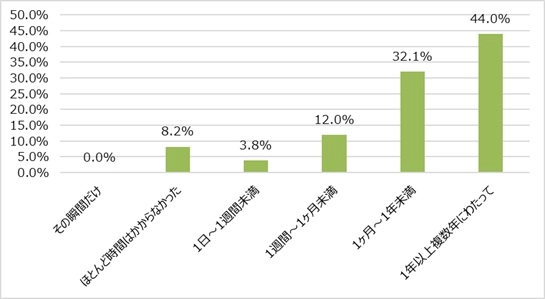

さらに注目すべきは、気持ちの立て直しにかかる時間である。「1年以上かかった」「1ヶ月以上かかった」とする回答が過半数を占め、出来事自体が収束しても、心理的ダメージはその後も長く尾を引いている。

図表3 関係トラブルから気持ちを立て直すまでの期間

出来事の収束とは別に、気持ちの回復にはさらに時間がかかっている。特に「1ヶ月以上」「1年以上」と回答した割合は高く、「トラブルの後遺症」として長期的に影響を及ぼしている実態がうかがえる。

データは、関係トラブルによって生じる感情が、単なる一過性の感情ではなく、「後を引く傷」としてキャリアの流れを静かに変えていくことを物語っている。信頼関係の損失や組織への不信は、「今後この職場でキャリアを積んでいけるのか」「この人たちと働き続けたいと思えるか」という問いを突きつける。そしてその問いは、異動希望や退職検討といった意思決定に変化をもたらし、キャリアの針路を大きく方向づけていくのである。

関係性リスクと向き合うために:個人と組織にできること

関係トラブルの深刻さは、「出来事の有無」ではなく「影響の深さ」にある。組織にとっても個人にとっても、まず重要なのは、「関係性が壊れることがキャリアに影響を及ぼしうる」という現実を、正面から認識することである。

個人にとっては、自身の状態を言語化することが第一歩となる。何が辛かったのか、なぜ気持ちが立ち直らないのか、誰との関係がどのように変化したのか──そうした内省は、単なる“気のせい”や“甘え”ではなく、キャリア上の大事な変数として扱われるべきである。

そのプロセスを支えるのが、「関係資本」である。関係資本とは、信頼できる人とのつながりや対話の場、感情を安全に扱える空間のことであり、単なる励ましや相談相手にとどまらない役割を担う。例えば以下のような存在が、回復や再構築の契機となる。

・ナラティブ(経験の意味づけ)を語ることができる相手がいること

・内省を促す問いかけをしてくれる人がいること

・将来像や希望を一緒に描ける仲間がいること

・ストレスが多い日常で楽しいと思える時間を作ってくれる同僚がいること

こうした関係資本は、それ単体で問題を解決するものではない。むしろ、強いストレスを緩和してくれたり、本人が内省し、新たな視点を得て、再び前に進むための媒介として機能する資源である。つまり、「感情や経験を解きほぐすための媒介」こそが、関係資本の本質的な力なのである。

一方、組織側には2つのことが求められる。

1つは、関係性の変化を早期に察知できるような非公式な対話の機会を設けることである。業務報告や評価面談とは別の文脈で、内心を表明できる場がなければ、「不調の予兆」は表に出てこない。

もう1つは、関係性リスクを「例外」ではなく「誰にでも起こりうるもの」として扱う姿勢である。例えば、昇進直後やチーム改編後の“関係性レビュー”のような制度設計によって、対人トラブルの予防的なチェックインが可能となる。

「人間関係の問題は個人の性格の問題」と切り捨てるのではなく、「関係性の破綻はキャリアインフラの崩壊」であるという認識を持つこと。それが、これからのキャリア支援と組織マネジメントにおける重要な一歩ではないだろうか。

(※1)キャリアショック経験のある人に回答してもらうため、「あなたはこれまでのキャリアの中で、自分にはどうにもならない予測不能な出来事で、大きく動揺するような経験をどの程度経験しましたか」と尋ね、全く経験していない(0回)人を除いた。さらに、「あなたは、キャリアショックをきっかけに自らのキャリアについて真剣に考え直す経験をしたことはありますか」について「考え直す経験をしたことがある」と回答した人に実施した。

(※2)「職場の関係トラブル」には、「ハラスメント」および「上司・同僚とのトラブル」が含まれる。キャリアショックを引き起こした出来事のうち10.3%が「上司・同僚のトラブル」を選択していた。本調査分析では、「上司・同僚とのトラブル」をキャリアショックのきっかけとして選んだ調査回答者を対象に分析している。

調査概要

キャリアショック調査:2025年3月7日~3月17日、インターネット調査。40~64歳に対し、本調査では、性別・年代・エリア・雇用形態の構成比について、2024年10~12月に実施された労働力調査の結果に準拠した。その上で、スクリーニング調査におけるキャリアショック経験者の出現率を掛け合わせ、市場構成を反映した標本設計を行っている。スクリーニング調査回収数:10,000s 本調査回収数:2,000s

調査では回答しづらい内容があることを同意した上で回答に進める仕組みとしており、キャリアショックの具体的な内容については、回答者の心理的な負担に配慮して任意回答や非回答の選択肢を設置した。

辰巳 哲子

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、対話、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問いなおす』『学びに向かわせない組織の考察』『対話型の学びが生まれる場づくり』を発行(いずれもリクルートワークス研究所HPよりダウンロード可能)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ