キャリア上のショック経験にはパターンがある――人事が知るべき「年齢」「衝撃度」「予測可能性」「回復期間」

キャリアショックとは、少なくともある程度は本人のコントロールの及ばない要因によって引き起こされ、自らのキャリアについて慎重に考え直すきっかけとなる、破壊的で非日常的な出来事である。キャリアショックにおいては、ポジティブな価値づけをされることもあればネガティブな価値づけをされることもある。

本稿では、40歳から64歳までの全国2,311名の定量調査データに基づき、キャリアショックを引き起こす、ショック経験の「発生時の年齢」「衝撃の大きさ」「予測可能性」「継続・回復期間」といった実態を明らかにする。人事担当者やキャリア支援に関わる立場から、社員の変化や不調に早期に気づき、適切に支援するための材料となれば幸いである。なお、本稿で扱うキャリアショックの要因としては以前のコラムでも見たように、雇用・経営の変化、役職・キャリア上の地位変化、職場関係トラブル、業務内容・役割の変化、職場環境の変化、私生活・家庭の事情、労働時間の長時間化、社会的・外的要因の8つのカテゴリを用いて、それぞれの特徴について記述する。

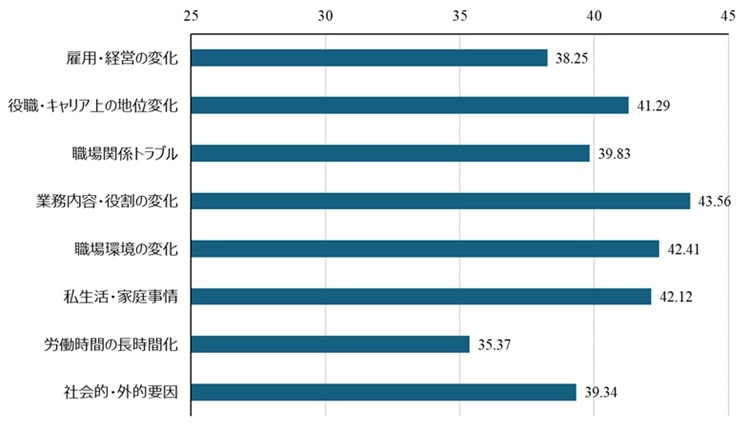

キャリア上のショック経験は何歳頃に起きるのか

ショックを経験する平均年齢は40.4歳であった。ただし、ショック経験のカテゴリごとに特徴的な傾向が見られた。

図表1 キャリア上のショック経験の平均年齢

- 労働時間の長時間化は平均年齢35歳と最も若年層で経験されやすかった。

- 業務内容・役割の変化(43.6歳)や職場環境の変化(42.4歳)、私生活・家庭事情(42.1歳)は、40代以降に集中していた。

- 雇用・経営の変化と労働時間の長時間化は、業務内容・役割の変化、職場環境の変化、私生活・家庭事情よりも低年齢でショック経験をしやすかった(※1)。

これは、組織内の責任が増す時期や、家庭生活での変化といった「人生の転機」とショック経験の発生が重なることを示している。

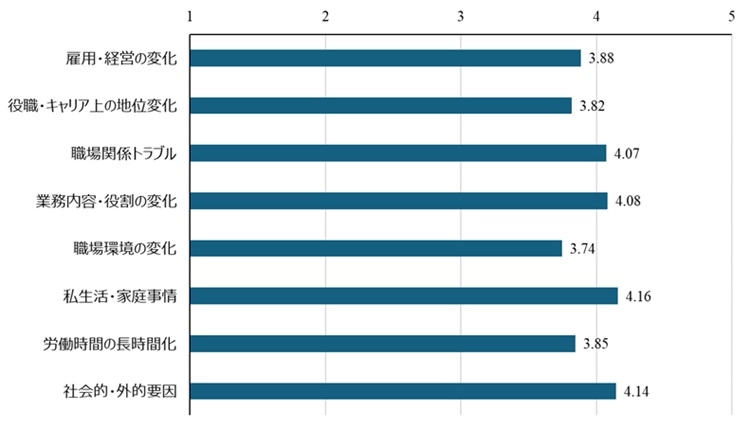

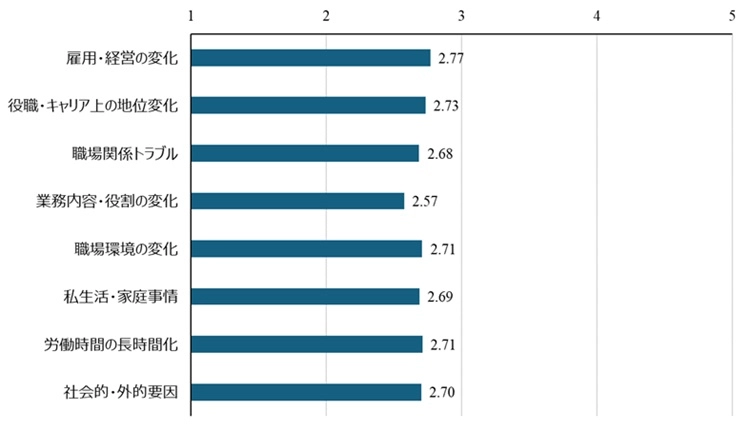

「衝撃が大きい」キャリアショックとは何か

次にキャリア上のショック経験がどれくらい自分自身にとって大きかったかというショック経験の衝撃度について検討した。「1.大変小さなショック」から「5.大変大きなショック」までの5段階評定で全体的な平均値は4.02と、かなり高い値を示した。ショック経験のカテゴリごとで、衝撃度が高かったのは以下のカテゴリである。

図表2 キャリア上のショック経験の大きさ

- 私生活・家庭事情(平均値4.16)

- 社会的・外的要因(平均値4.14)

- 業務内容・役割の変化(平均値4.08)

- 職場関係トラブル(平均値4.07)

もっとも衝撃度が高かったのは、私生活・家庭事情であった。役職・地位の変化は比較的衝撃度が低く、捉え方に差があることが明らかになった(※2)。

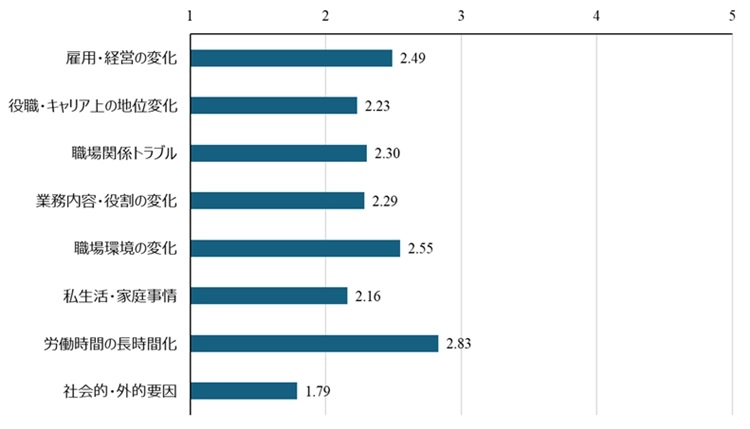

予測しやすいショック、しにくいショック

ショック経験の予測可能性は「1.全く予測できなかった」から「5.完全に予測できていた」までの5段階評定で回答を求めた。全体の平均は2.28(5点満点)であり、ショック経験は予測が困難であることが明らかにされた。

図表3 キャリア上のショック経験の予測可能性

- 長時間労働は予測が困難な中でも、最も予測されやすい(平均値2.83)。

- 私生活・家庭事情(平均値2.16)や社会的・外的要因は予測しにくい。(平均値1.79)

とりわけ「プライベート要因」や「社会的出来事」は、突然訪れ、心身への負荷も大きくなりやすい。本人でさえ予測できない変化のため、職場の支援も後手に回るリスクが高い(※3)。

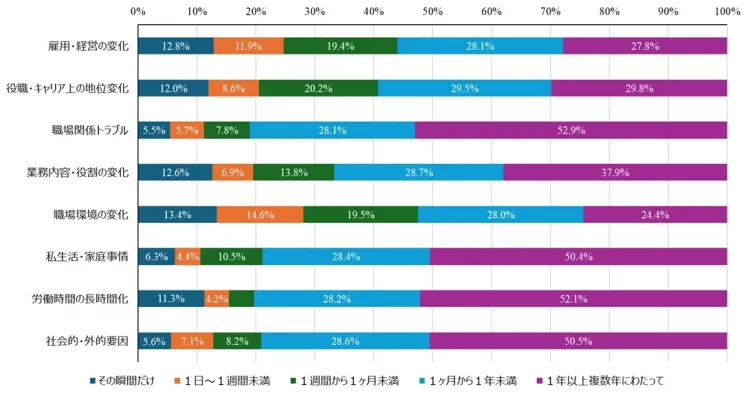

ショックの「継続」と「回復」には差がある

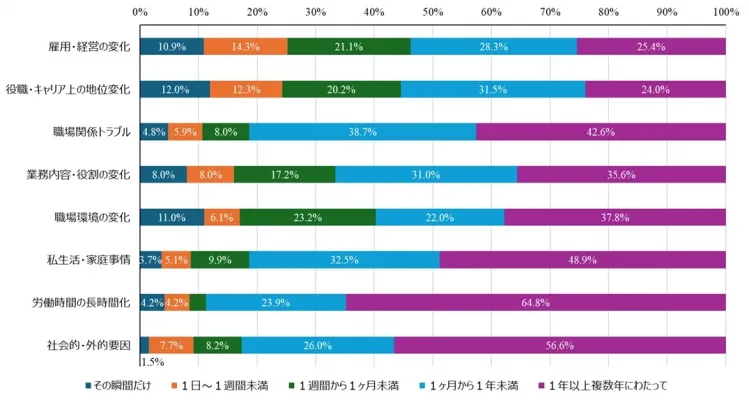

次に、ショック経験の継続期間について検討した(※4)。ショック経験の継続期間は中央値で「1週間~1カ月未満」。回復期間も同様で、多くは1カ月以内であることがわかった。しかし、カテゴリによっては大きな差が見られた(※5)。

- 雇用・経営の変化、役職・地位の変化、職場環境の変化は、短期で収まりやすい。

- 私生活・家庭事情、長時間労働、社会的・外的要因(いずれも「1年以上」が最多)は、長期化しやすい。

特筆すべきは職場関係トラブルである。継続期間自体は短くても、回復には1年以上かかるケースが目立った。表面的には解決していても、心理的な尾を引きやすい種類のショックといえる。

図表5 キャリア上のショック経験からの回復期間 ※クリックして拡大

回復期間の結果は継続期間とほぼ同様の結果であり、雇用・経営の変化、役職・キャリア上の地位変化、職場環境の変化は1カ月未満で回復する一方で、私生活・家庭事情、労働時間の長時間化、社会的・外的要因は1年以上も回復までにかかっていた。

ただし、職場関係トラブルは継続期間が1年未満である一方で、回復期間は1年以上かかっており、回復までに時間がかかるショック経験であることが明らかにされた。また業務内容・役割の変化は継続期間ならびに回復期間にばらつきがあった。

最後に、ショック経験のカテゴリごとに現在の精神的健康が異なるのかを検討した結果(図表6)、統計的な有意差は見られなかった。

図表6 現在の精神的健康

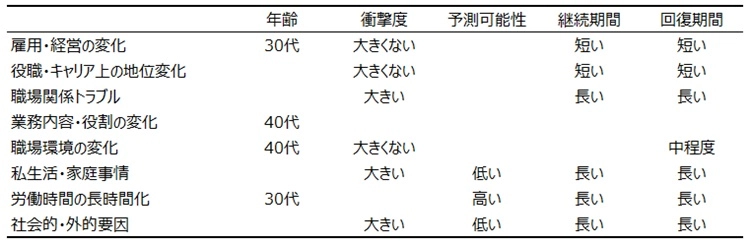

データから明らかになった、ショック経験のパターン

以上の結果についてキャリアショックを引き起こすショック経験の様相についてまとめた。

図表7 キャリア上のショック経験の様相

- ショック経験の種類によって、発生年齢・衝撃度・予測可能性・回復期間にばらつきがあり、ショック経験別の対応が必要となっている。

- 職場関係トラブルのような仕事に関わるショックだけではなく、家族の介護や個人の病気などの私生活・家庭事情というプライベートなショックや自然災害や不況などの社会的・外的要因によるショックは衝撃度が大きく、ショックからの回復に長い時間がかかる。

- また、私生活・家庭事情や社会的・外的要因は予測可能性が低く、対処も困難である可能性が示される。

- 業務内容・役割の変化と職場環境の変化は40代で生じやすいが、ショックの継続期間や回復期間にばらつきがあり、個人差の大きいショックとなりやすい。

- 特に、家庭・私生活に起因する変化は「個人の問題」と見過ごされがちだが、職場でのパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性がある。

ショック経験は離職やメンタル不調の引き金にもなりうる。ショック経験の内容によって、衝撃度や期間の違いも大きく、それぞれのショックの内容を勘案する必要性やその上で対応を考える必要性が見て取れる。企業が従業員を持続的に支援していくためには、こうした「見えない衝撃」を捉える視点と仕組みが今後必要であるだろう。

(※1)労働時間の長時間化は、他のショック経験と比較して低年齢で経験しやすかった(平均年齢35歳、SD = 11.13)。一方で、高い年齢で経験しやすいキャリア上のショック経験は業務内容・役割の変化(平均年齢43.56歳、SD=9.43)や職場環境の変化(平均年齢42.41 歳、SD=8.53)、私生活・家庭事情(平均年齢42.12歳、SD=11.13)であった。分散分析の結果、F(7,2269)=10.1、 p < .001、 η2 = 0.03であったため、統計的有意差を多重比較により検討した。

(※2)統計的有意差を検討するために分散分析を実施した結果、F(7,2269)=5.36、 p < .001、 η2 = 0.016であったため、統計的有意差を多重比較により検討したところ、私生活・家庭事情と社会的・外的要因、職場関係トラブルは、職場環境の変化、労働時間の長時間化、雇用・経営の変化、役職・キャリア上の地位変化よりも衝撃度が大きかった。

(※3)統計的有意差を検討するために分散分析を実施した結果、F(7,2269)=10.58、 p < .001、 η2 = 0.032であったため、統計的有意差を多重比較により検討したところ、私生活・家庭事情と社会的・外的要因、職場関係トラブルは、労働時間の長時間化と職場環境の変化よりも予測可能性が低かった。

(※4)選択肢は「その瞬間だけ」「ほとんど時間はかからなかった」「1日〜1週間未満」「1週間〜1カ月未満」「1カ月〜1年未満」「1年以上」の6つの選択肢より回答を求めた。ただし、「ほとんど時間はかからなかった」を選択した回答者はいなかったため、選択肢より除外した。

(※5)このクロス集計表に基づき統計的検定を実施した結果χ2 = 239.76、 p < .001であったため、残差分析を実施した。

調査概要

キャリアショック調査:2025年3月7日~3月17日、インターネット調査。40~64歳に対し、本調査では、性別・年代・エリア・雇用形態の構成比について、2024年10~12月に実施された労働力調査の結果に準拠した。その上で、スクリーニング調査におけるキャリアショック経験者の出現率を掛け合わせ、市場構成を反映した標本設計を行っている。スクリーニング調査回収数:10,000s 本調査回収数:2,000s

調査では回答しづらい内容があることを同意した上で回答に進める仕組みとしており、キャリアショックの具体的な内容については、回答者の心理的な負担に配慮して任意回答や非回答の選択肢を設置した。

高田 治樹氏

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ