「人間の力を最大化」するテクノロジーの使い方

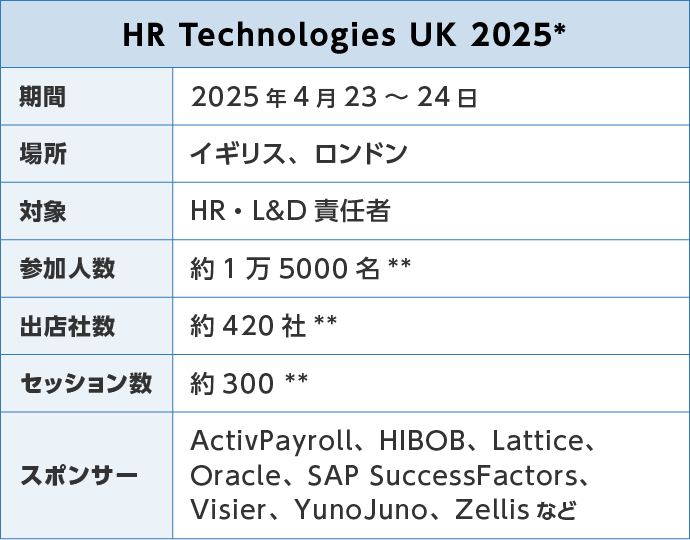

*Learning Technologiesと同時開催

*Learning Technologiesと同時開催

** Learning Technologiesとの合算

ヨーロッパ最大級のL&D(Learning & Development)テクノロジー展示会「Learning Technologies」のスピンアウトとして、2023年に初開催された「HR Technologies(※1)」。現在では毎年1月にパリで開催される「HR Technologies France」と、4月にロンドンで開催される「HR Technologies UK」の2拠点で展開されている。

「HR Technologies UK 2025」は、CHRO、人事部長、採用責任者、L&D責任者など、世界50カ国から約1万5000名**のHRリーダーが集結する国際的なイベントである。テクノロジーと人事、そしてL&Dの融合により、最新の潮流と課題を探る場となっている。

会場は、ロンドン中心部から地下鉄で約30分のExCeL Londonで、4月23〜24日の2日間にわたり開催された。数あるセッションの中でも特に注目を集めたのは、HR業界のソートリーダーであるジョシュ・バーシン氏による特別基調講演である。有料セッション(※2)でありながら、立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せ、多くの参加者の関心を集めていた。

バーシン氏の特別基調講演の内容は後編で述細するが、本コラムでは参加したセッションの中から、特に興味深かったものを紹介する。

「データ未満(※3)」の時代における「スキルドリブン主義」の必然性

Fosway Group CEO デビッド・ウィルソン氏

Fosway Group CEO デビッド・ウィルソン氏

「スキルドリブン主義」が不可欠の戦略であると語るのは、欧州最大手のHRマーケット分析機関である Fosway GroupのCEOであるデビッド・ウィルソン氏である。従来の属性データや職種カテゴリに基づく人材管理は限界に達しており、企業に求められるのは「誰が、何を、どのレベルでできるか」を即座に把握可能なスキルデータベースの構築であるとする。

ウィルソン氏によれば、AIは単なる情報整理ツールではなく、スキルの可視化と戦略的な人材配置を支えるインフラである。たとえば、ある社員が「Python」と「プレゼンテーション能力」を兼ね備えていることをAIが発見することで、従来の職能を超えた役割やプロジェクトへの登用が可能となる。このようなスキルマッチングは、現場レベルでの最適化にとどまらず、経営戦略と人材戦略を結びつける架け橋となる。

さらに、AI導入の成功には「AIを使うこと」それ自体ではなく、「AIが導き出すデータを誰がどのように解釈し、意思決定に活用するか」が重要であると強調する。スキル主導モデルの根底には、人間による判断と戦略的思考が不可欠であると締めくくった。

「学びたくなる文化」をいかに育てるか

EラーニングやLMS(Learning Management System)などのツールは急速に進化しているが、それだけでは企業に学習文化が根付かないのはなぜか。グローバルEラーニング企業であるOmniplex Learningのリーナ・ランドハワ氏は、「従業員が自ら学びたくなる文化をいかに育てるか」が重要であると語る。それは、テクノロジーの選定以上に重要な問いであると指摘している。

たとえば、ある企業では、従業員が自主的に学んだ内容を社内SNSで共有する文化を育むことで、学習が「努力」ではなく「ギフト」として捉えられ、組織内で自然に学びが循環する職場環境が形成されたという。ランドハワ氏は「学びは社内のギフトである」と述べたうえで、「マネジャーの一言が、学びの原動力になる」とも語っている。日常的なコミュニケーションや称賛が自然に行き交う風土こそが、学習の持続性を支える鍵であるとする。

さらに、学習文化の定着にはマネジャー層の積極的な関与が不可欠であり、部下の学習目標を定期的に確認し、その進捗を見守る体制を「カルチャー」として組み込むことが重要であると述べている。

EUの「給与の透明性指令」による信頼の再構築

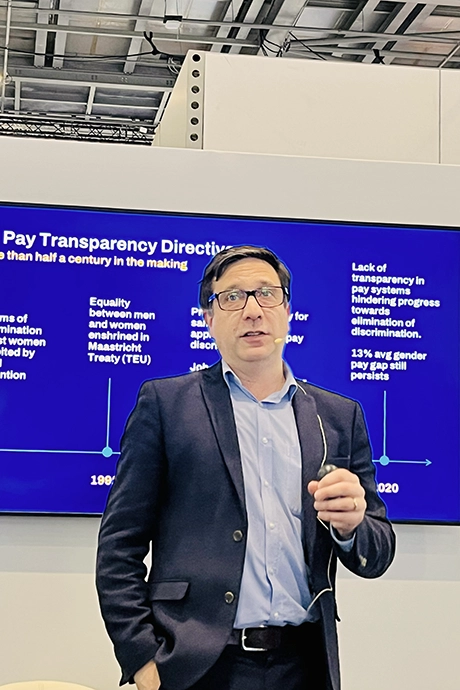

Workday ニール・フロモー氏

Workday ニール・フロモー氏

人材・財務管理プラットフォームを提供するWorkdayのニール・フロモー氏は、EUが推進する「給与の透明性指令(※4)」について解説しながら、報酬の透明性が組織における信頼と公平性の再構築にいかに貢献するかを語った。

給与がブラックボックス化している企業では、昇進や待遇に対する不信感が蓄積されやすく、男女間賃金格差の温床ともなりやすい。これが従業員のエンゲージメント低下や離職のリスクを高める。一方で、実績・スキル・行動といった明確な評価指標を可視化し、それに基づいた報酬体系を整備することで、納得感と信頼が醸成される。

Workdayでは、従業員の行動データ、スキル履歴、360度フィードバックなどを統合した「パフォーマンス・インテリジェンス」を活用し、報酬決定プロセスの透明化を支援している。このような仕組みにより、従業員は「なぜ今の報酬なのか」を理解し、自身のキャリア形成に主体的に向き合う意欲が高まる。そして、「貢献が正当に評価されている」という実感こそが、誰もが安心して働き、能力を発揮できるインクルーシブな職場文化の礎となる。

「インクルージョン」は言葉ではなく行動の問題

Fulham FC インクルージョンマネジャー ジェイミー・ダパー氏とHiBob担当者

Fulham FC インクルージョンマネジャー ジェイミー・ダパー氏とHiBob担当者

ロンドンで最も歴史ある人気サッカークラブの1つであるFulham FCにおいて、インクルージョン・マネジャーを務めるジェイミー・ダパー氏は、「インクルージョンは理念ではなく、日々の行動である」と語る。クラブ全体でインクルージョンの文化を根づかせ、多様な才能の受け入れと定着を促進する取り組みを継続している。伝統あるフットボールクラブを、現代的でインクルーシブかつ地域社会に根ざした雇用主へと変革しようとしている。

2020年、米国でジョージ・フロイド氏が亡くなったことに契機に一気に広がったBlack Lives Matter運動は、Fulham FCがインクルージョン部門を立ち上げる直接のきっかけとなった。ダパー氏にとって、インクルージョンの実践は単なる職務ではなく、個人的使命でもあるという。

組織におけるDEI(Diversity, Equity&Inclusion)は、方針やガイドラインだけで推進できるものではなく、日常的な言動の積み重ねによって初めて文化として定着する。多様性を「語る」のではなく、「体現する」ことが求められている。実際にダパー氏は、従業員、選手、地域コミュニティといったクラブ内のあらゆる層に向けてインクルージョン施策を展開しており、プレミアリーグと連携して全体キャンペーンにも取り組んでいる。

さらに、「多様な人材を採用すること」だけでは不十分であり、「その人材が安心して働き、成長できる環境を整えること」が不可欠であると指摘する。そのためには、一人ひとりの経験や背景を尊重し、入職時から個別に配慮されたインクルージョン・オンボーディングを実施する必要があるという。

かつては社員の属性が可視化されておらず、何が欠けているのかすら把握できなかったが、現在ではクラウドHRプラットフォーム「HiBob」を活用し、継続的なデータ分析を行っている。従業員プロファイルの可視化や構成比のモニタリングを通じて、たとえば女性やマイノリティのバランスが低い領域を特定し、部門横断的な多様性の向上に取り組めるようになった。目標は、現場だけでなく、管理職やテクニカルスタッフまで、多様性を組織全体に拡張することであると語っている。

「人」を起点に再構築されるHRの未来

HR Technologies UK 2025会場内

HR Technologies UK 2025会場内

「HR Technologies UK 2025」のセッションでは、「スキル」「学び」「包含」「透明性」といったキーワードが繰り返し取り上げられた。共通していたのは、それらの概念の背後にある「人間の力を最大化するテクノロジーの使い方」への問いかけである。AIやプラットフォームがいかに進化しようとも、最終的に人を動かすのは、人に対する信頼と敬意、そして成長の可能性への投資にほかならない。

組織が「人に信頼される場所」であり続けるためには、学びたくなる文化、誰もが居場所を見出せる制度、納得感のある評価と報酬の仕組みが必要である。「HR Technologies UK 2025」は、そうした「人間中心のHRテクノロジー」が、次のスタンダードとなる時代の到来を明確に示していた。

その象徴ともいえる都市が、開催地であるロンドンかもしれない。イギリス政府の調査(※5)によれば、ロンドンでは白人系イギリス人が36.8%にとどまり、その他の白人が17.0%、インド人を含むアジア系が20.7%、黒人が13.5%、日本人を含むその他が6.3%、ミックスが5.7%を占める。母語や宗教、価値観の異なる人々が共に暮らし、働くこの都市では、「完璧な英語」や「画一的な価値観」は求められない。むしろ、「違っていて当然」という前提が社会の基盤となっており、多様性を前提としたコミュニケーションと協働が自然に営まれている。

インクルージョンは制度ではなく文化である。ロンドンはそれを、日常の中で無理なく体現する都市である。HRの未来を描くこのカンファレンスがこの地で開催される必然性は、そこにもあるのかもしれない。

(※1)「HR Technologies UK」のHP : https://www.hrtechnologies.co.uk/

(※2)「HR Technologies UK」では、誰でも無料で参加できる一般セッションのほか、企業のエグゼクティブ層を対象とした有料セッションも用意されている。

(※3)「データは存在するが、活用できていない状態」を指す。

(※4)EUの「給与の透明性指令(Pay Transparency Directive)」は、男女間の賃金格差の是正を目的として2023年6月に発効し、2026年6月までに各加盟国で国内法が整備される予定。応募者に対して、職務に関する初任給や報酬の幅を事前に提示する採用前の給与情報の開示義務や、従業員が、自分と同等の職務にあるほかの従業員との給与比較情報を開示請求できる権利の付与などが雇用主に課される。雇用主は、差別の有無を説明する責任を負う。また、従業員数が250人以上の企業においては、年1回の男女間賃金格差に関する行政機関への報告および公表も義務化される。男女間で5%以上の賃金格差があり、かつ正当な理由が説明できず、報告から6カ月以内に是正も行われていない場合は、労使による賃金評価(joint pay assessment)を実施することが求められる。

(※5)Cabinet Office, Regional ethnic diversityより : https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/uk-population-by-ethnicity/national-and-regional-populations/regional-ethnic-diversity/latest/?utm_source=chatgpt.com

TEXT=田中美紀(客員研究員)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ