「L&D市場がAIで覆る時」(ジョシュ・バーシン氏)

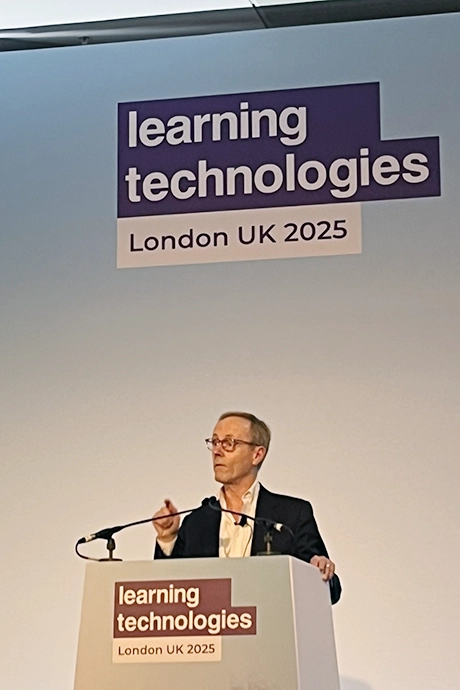

2025年4月、ロンドンで共同開催された「HR Technologies UK 2025」と「Learning Technologies 2025」は、欧州最大級のHRテック、L&Dイベントとして大きな注目を集めた。なかでも人材開発分野のソートリーダーであるジョシュ・バーシン氏による特別基調講演は、多くの聴衆が立ち見となるほどの盛況ぶりであり、「AIがもたらすL&Dの変革」に対する関心の高さがうかがえた。

本コラムでは、バーシン氏による60分以上にわたる講演内容を基に、今後の人材開発戦略におけるAI活用がもたらす変化について概観する。

なぜAIがL&D市場を覆すのか

講演中のバーシン氏

講演中のバーシン氏

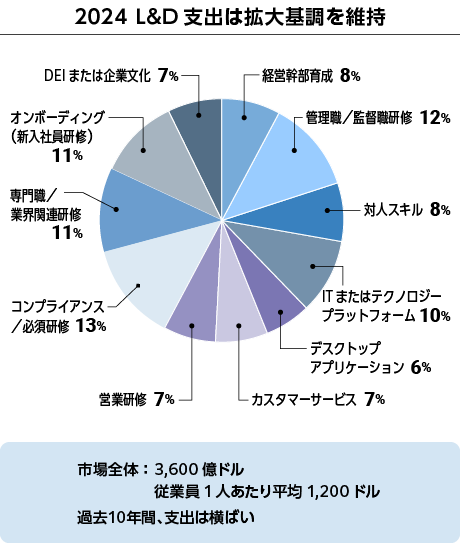

1990年代以降、L&D(人材育成・研修)領域では、LMS(学習管理システム)の登場とeラーニングの普及により、企業内教育の形が大きく変化してきた。2000年代には、タレントマネジメントや従業員体験(Employee Experience)といった新たなテーマが注目され、L&Dは組織の中で徐々に周縁化される傾向が強まった。予算も縮小傾向にあり、支出ベンチマークは20年間ほぼ横ばい、あるいは実質的には減少していた。しかし、AIの登場がこの状況を根本から覆そうとしている。

バーシン氏は「AIは人間の仕事を奪うものではなく、人をより付加価値の高い業務へ導く」と述べ、「スーパーワーカー現象(Super Worker Effect)」という概念を紹介した。AIの活用によって業務の在り方が変容し、人はより戦略的かつ創造的な仕事へと移行していく。この変化は、L&Dという職能に新たな可能性と役割をもたらす。今後のL&Dは、単なる研修提供にとどまらず、より広範な「イネーブルメント(能力開発支援)」へと進化する必要があると同氏は強調する。

さらに、バーシン氏はL&D部門がAI戦略の中核プレイヤーとして再評価される可能性を指摘した。テクノロジーの民主化が進むなかでL&Dに求められるのは、ビジネスニーズに即した支援体制の構築であり、社内外のステークホルダーと連携しながら、迅速かつ柔軟に学習支援を提供できる体制へと転換することが求められる。

AI導入の4段階

バーシン氏によると、L&D領域におけるAI活用には、段階的な成熟モデルが存在する。

第1段階:AIがアシスタントとして機能し、作業のスピードや品質を向上させる。

第2段階:AIが業務内容を理解し、学習設計から実装までを自動化する「自動学習」。

第3段階:AI同士が連携して、業務を統合することで、単なる効率化を超えた変革が始まる。

第4段階:AIがパフォーマンスデータとスキルデータを双方向で解析し、従業員の能力向上に必要な情報を自動的に提供する。

現在、多くの企業は第1または第2段階にとどまっているが、最終的にはAIによってL&Dの活動が業務フローに深く統合され、業務改善や顧客価値の最大化に直結する形での活用が求められる。

たとえば、ある旅行代理店では、コールセンターでの通話内容をリアルタイムで録音・分析し、AIが改善点を特定している。学習ギャップを検出し、AIプラットフォームと連携して業務改善につなげることで、顧客対応の品質が大幅に向上した。

L&D業務は、AIとの親和性が高い活動で構成されている。ニーズ分析、コンテンツ開発、配信、効果測定、パフォーマンス分析などは、いずれも「エージェント型AIモデル」に適した業務である。AIは「コンテンツ統合技術」であり、コンテンツを扱うL&Dにとって不可欠な技術といえる。

「イネーブルメントの時代」へ

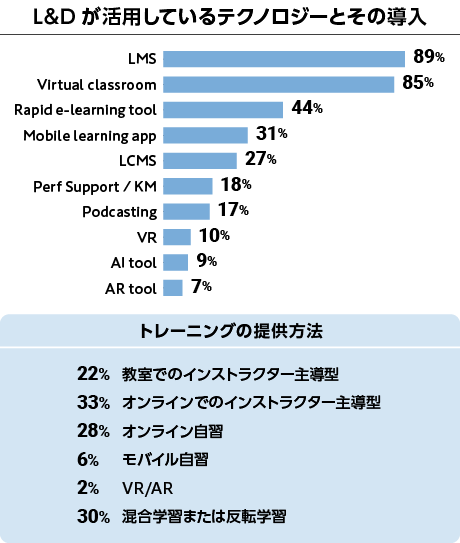

出典:Training Industry Report 2023

出典:Training Industry Report 2023

従来のL&Dは、中央集権的な研修管理とLMS運用を中心に構築されてきた。しかし、AIの普及により分散的かつ民主化された形へと変化している。現場の営業マネジャーやマーケティング部門が独自にAIツールを導入し、L&Dの介在なしでも学習資源を開発・提供できる時代が到来している。

このような分散型の学習環境において、L&Dの役割は「統制」から「支援」へと転換する必要がある。つまり、社員が「自ら課題を解決できるよう導く存在」となることが求められる。バーシン氏は「イネーブルメントの時代」において、「L&DはIT部門と緊密に連携し、AI戦略の中核に組み込まれるべきだ」と述べている。学習コンテンツの質や最新性の維持、メタデータの整理、検索性の向上など、AIを活用した新たな業務がL&Dの中心的な役割となる。

企業におけるAI戦略では、部門ごとのエージェントやシステムが乱立するリスクもある。そのため、L&D部門は全社的な視点から「どの情報を誰が管理し、どのように更新・整備するか」という情報設計をリードすることが重要である。これは、単なる研修部門ではなく、企業内知識を構造化し、活用を支える戦略的機能への転換を意味している。

AIファーストによるROI向上

出典:Training Industry Report 2023

出典:Training Industry Report 2023

AIの導入によって、L&D領域のROI(投資利益率)は飛躍的に向上する可能性がある。AIを活用することで、従来のように外部ベンダーに依存せず、社内の少人数チームでも高品質な学習体験を構築することが可能となる。バーシン氏は、わずか10人のL&DチームがAIチームと連携し、ChatGPTを活用してオンボーディングからコンプライアンス、スケジューリング、コース管理までを構築した有名製薬会社の事例を紹介している。

この事例は、AI活用によって得られた業務成果を定量的に示す好例であり、相対的に小規模であることが多いL&D部門が、AI導入のビジネスケースを構築するうえで有効な視点を提供している。

一方で、AI予算の獲得競争は激化しており、L&Dが組織内で後回しにされるリスクも存在する。そのため、L&D部門はCHROに対して、「AIを活用したL&D改革のROIが極めて高い」ことを定量的に示す必要がある。これは単なる技術導入ではなく、事業貢献に直結する明確なビジネスケースを構築する機会でもある。

さらに、AI導入を通じて、従来の研修開発担当者から「パフォーマンスコンサルタント」「ジョブデザイナー」への職能転換も視野に入ってくる。L&D人材の役割変化は、組織全体の仕事の再設計と連動して進むべきものであり、その中核にはAIを活用したスキル把握・課題抽出・施策立案の循環が存在する。

L&D市場に起こる4つの変化

バーシン氏は、これからのL&D市場に起こる4つの変化を次のように要約した。

- コンテンツの再定義:AIの進化により、従来のコンテンツベンダーはコモディティ化が進み、誰もがパブリックコンテンツから独自教材を自動生成できるようになる。今後は「学習コンテンツ」の定義そのものが問われ、文脈に応じたナレッジの抽出と活用が価値の源泉となる。

- 学びの個別化:従業員一人ひとりにパーソナライズされた学習体験を提供できるようになる。これは長年困難とされてきた課題であるが、AIによって大きく前進することが期待される。

- ナレッジマネジメントの現実化:「学習とナレッジの融合」が進み、知識への瞬時のアクセスが可能になる。これにより、学習はより実践的かつ即応的なものへと進化する。

- 情報の収集・分析の即時化:AIの導入により、必要な情報をこれまでにないスピードで収集・分析できるようになる。現場のニーズが可視化されることで、企業は人材戦略やL&D施策を、より迅速かつ的確に設計・実行できるようになる。HRにおける最重要課題を週単位で把握することも可能となる。

TEXT=田中美紀(客員研究員)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ