Findem活用で過去の応募者や関心層の中から候補者を再発掘――Box

ジム・ターベック氏は、2015年に営業職のリクルーターとしてBoxに入社し、2022年にはグローバル採用シニアディレクターに就任した。現在は、米国およびEMEA(欧州・中東・アフリカ)地域におけるGTM(市場戦略部門)やエンジニアリング、プロダクト、G&A(人事・経理・法務など)部門の採用を統括している。同氏に対し、採用戦略、直面する課題、活用しているテクノロジーについて話を伺った。

【ポイント】

- Findemを活用し、社内のATSに蓄積された過去の応募者や関心を示した候補者情報の中から人材を再発掘している。

- 候補者との単発的な関係ではなく、中長期的な信頼関係を築き、人材とのつながりを循環させる「タレント・フライホイール戦略」を推進している。

- 正確なデータを入力してAIを「育てていく」ことを重要視しているが、AIでは見過ごされがちな多様な人材を見つけるために、最終的な判断には人の目と直感を加えている。

Findemで候補者の「再発掘」

――採用プロセスで活用しているテクノロジーについて具体的に教えてください。まず、ソーシング(候補者の発掘や母集団形成)にはどの製品を利用していますか。

現在は、LinkedIn Recruiterや、業界や地域に特化した求人サイトを活用しています。LinkedIn Recruiterでは、AIが最適化したスカウトメールを自動で生成してくれます。さらに、採用管理プラットフォームのFindemを活用して、営業職やエンジニア職、最終選考まで進んだものの採用に至らなかった「銀メダリスト」など、職種や候補者層ごとにメールを送信する採用キャンペーンを行っています。

各キャンペーンの担当マネジャーが開封率や応募率を追跡しており、今年実施した1000人以上を対象としたキャンペーンでは、平均開封率が70%を超えました。

このような継続的なアプローチにより、Boxは候補者の記憶に残り続けることができています。FindemのCRM(採用候補者管理システム)機能で、接点を持った候補者の情報を一元管理しています。

また、最も力を入れているのが、Findemを活用した候補者の「再発掘(rediscovery)」です。このツールに必要なスキルや経験などの条件を入力すると、社内のATS(応募者追跡システム)に蓄積された過去の候補者情報の中から、AIが該当する人材を抽出してくれます。

――なぜ、過去の応募者に再アプローチするのですか。

ここ数年、Boxへの応募が急増し、求人数を上回る状態が続いています。その背景には、大規模なレイオフを行っていないことによる安定した企業としての評価や、CEOアーロン・レヴィの知名度、そしてAI企業としてのブランドが支持されていることがあります。

このようにして蓄積された応募者や関心層との接点は、将来の採用活動においても非常に価値があると考えています。私たちはこの取り組みを「タレント・フライホイール戦略」と呼んでいます。これは、欠員が出たかどうかにかかわらず、有望な人材との関係を長期的に築き、循環させるしくみです。

この戦略の一環として、過去の応募者と再びつながるためにFindemを活用しています。

マッチング精度を高めるには、AIを「育てる」意識が重要

――候補者とのマッチングには、どの製品を利用していますか。

候補者とのマッチングにもFindemを使用しています。必要なスキルや要件を入力するだけで、社内のシステムから該当する候補者を自動で抽出し、適合度を数値で表示してくれます。

——AIと人の介在のバランスについて、どのようにお考えですか。

AIにすべてを任せるのは適切ではありません。マッチングの精度を高めるためには、正確なデータを入力し、ツールを使いながら「AIを育てていく」という意識が大切です。

また、Boxでは多様なバックグラウンドを持つ人材の採用を重視しています。AIが見逃してしまう可能性のある候補者もいるため、最終的な判断には人の目や直感を加えています。

HackerRankなどでエンジニアの技術力を評価

――面接やアセスメントには、どの製品を利用していますか。

面接やアセスメントには、複数の製品を組み合わせて活用しています。たとえば、面接の日程調整にはModernLoopを導入し、候補者と面接官のスケジュール調整を自動化しています。

エンジニア採用においては、これまでHackerRankやFeenyx.ai(旧Filtered.ai)といったアセスメントプラットフォームを使用してコーディング面接を行ってきました。LLM(大規模言語モデル)などの最新技術を業務に活かせる力も重要ですが、私たちは基本的な技術力や課題解決力を特に重視しています。

技術力のアセスメントツールは急速に進化しているため、継続的にツールの評価や再検討を行っています。

面接の一貫性向上のため、面接インテリジェンスツールの導入を検討

――導入を検討している製品はありますか。

今後は、BrightHireやMetaviewといった「面接インテリジェンスツール」の導入を検討しています。これらのツールの最大の価値は、文字起こしや要約といった機能だけでなく、面接が事前に設計した内容に沿って進められているかどうかを検証できる点にあります。

事前に「重視すべきポイント」や質問項目を整理しても、実際の面接で面接官がそれに沿って進められているか確認する手段は限られています。採用の質を高めるには、面接で何が話され、候補者がどのように応答したかという記録をチームで共有し、客観的な評価を行うことが重要です。BrightHireやMetaviewは、面接の一貫性と質を保つうえで有効なツールになると期待しています。

候補者エンゲージメントにはTrustcruit

――候補者エンゲージメントには、どの製品を利用していますか。また、候補者は企業にどのようなことを求めているのでしょうか。

候補者エンゲージメントの可視化にはTrustcruitを使用し、各選考プロセスにおけるNPS(ネット・プロモーター・スコア)を測定しています。

候補者が企業に求めているのは、①選考プロセスの透明性、②迅速な対応、③不採用理由や改善点のフィードバックです。

こうしたニーズに応えるため、当社ではATSの機能を活用しています。各選考ステージを通過したタイミングで、リクルーターに次の対応を促す通知を送り、候補者には進捗を知らせるメールを自動で配信しています。

そのほか、人材データの可視化には Vizier、採用プロセスの成果分析にはCrosschqの「TalentWall」機能も利用しています。

「トグル税」の課題と、マルチ機能型ツールへの期待

――新しいツールを導入する際、その有効性や必要性はどのように判断していますか。

最も重視しているのは、「そのツールが本当に解決すべき課題に合っているかどうか」です。導入に失敗するケースの多くは、機能不足よりも、目的が曖昧なまま導入してしまったことが原因です。

私自身が判断する際は、「その課題はツールで解決すべきか」「既存のしくみで代替できないか」「外部から調達すべきか、それとも内製すべきか」といった観点から、慎重に見極めるようにしています。

リクルーターは日々、複数のツールを行き来しており、この切り替えによるコスト、いわゆる「トグル税」が生産性の低下につながっています。そのため、1つのツールで複数の業務をカバーできるソリューションに出合えたときは、それが導入の決め手になることも少なくありません。

採用チームに求められる「予測力」

――今後の採用活動や人事業務に関して、特に注目しているテクノロジーのトレンドはありますか。

近年、企業の採用チームには、「今どうなっているか」だけでなく、「これからどうなるか」を説明する力が求められています。そのため、今後は、採用プロセスが会社の経営に与える影響を分析・可視化する「採用アナリティクス」ツールへの関心が高まっていくと考えています。

既に「このポジションは、いつごろ充足できそうか」といった予測を提示するプレディクティブアナリティクス(予測分析)型のツールも複数登場しています。たとえばGreenhouseにも、充足時期を予測する機能が搭載されました。

AI利用ガイドラインを策定

――社内のAI利用についてのガイドラインはありますか。

BoxはAI関連プロダクトを提供している企業でもあるため、社内でのAI利用には特に高い透明性と慎重な運用が求められます。そのため、明確なガイドラインを定めており、倫理的な利用やデータ漏洩の防止を図っています。

このガイドラインは必要に応じて社外にも公開しています。これは、CEOのアーロン・レヴィが、フォーチュン500企業のCIOと定期的に意見交換を行っており、企業としてのスタンスを示す必要があるためです。

採用活動における最も大きな課題とは

――採用活動全般で、今最も大きな課題は何ですか。

課題は2つあります。1つは、限られたリソースのなかで、より多くの成果が求められていることです。多くの採用リーダーは、「もっと早く、もっと優秀な人材を、同じチーム体制で採用してほしい」というプレッシャーを受けています。

もう1つは、テクノロジーの進化のスピードに人が追いつけていないことです。特にAIツールの導入においては、ツールを整備するだけでは不十分で、それを使いこなすための「チェンジマネジメント」が最大のハードルになっています。

私はよく、「リクルーターの脳の再訓練が必要だ」と話しています。AIを使って何ができるかを考え、ツールの力を引き出すアイデアを持ち込める人材こそ、これからの人材獲得チームに不可欠だと感じています。

信頼性の高いリクルーターが選ばれる時代へ

――採用の未来について、どのようにみていますか。

これからの採用では、「人間関係」が再び大きな意味を持つようになると考えています。AIによってメッセージが自動生成され、スカウトメールの大量送信が可能になりました。しかし、候補者が最も反応するのは、結局「知っている誰か」や「信頼できる誰か」からのアプローチです。

AIによってスカウトの精度や応答率を高めることに加えて、信頼性やパーソナルブランドの向上に力を注ぐことが、長期的な信頼関係を築く鍵になると考えています。

インタビュアー=クリス・ホイト(CareerXroads)

インタビュアー&TEXT=杉田真樹

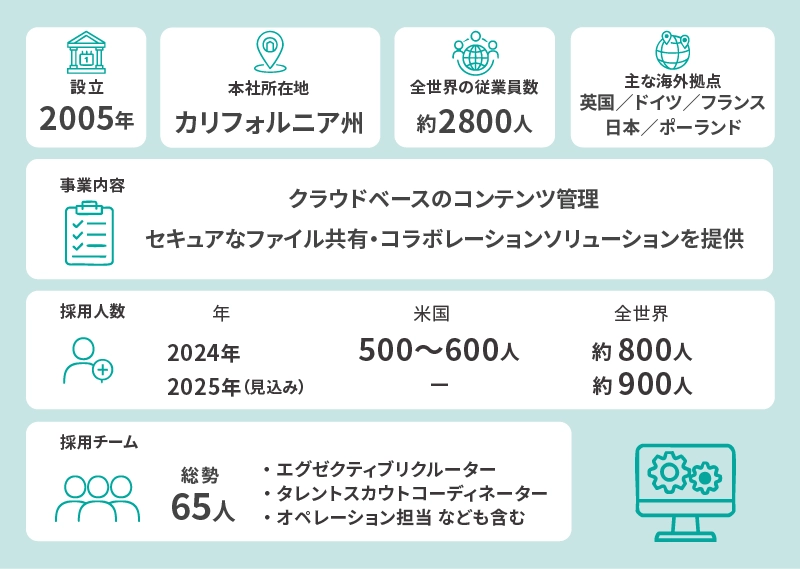

【Box 企業概要】

採用関連テクノロジーの概要

LinkedIn世界200以上の国と地域に10億人以上のユーザーを有する、ビジネス特化型のSNSである。求人求職サイトとしても利用されており、2025年5月時点で掲載求人件数は1500万件を超えている。同年4月には、登録プロフィールに記載されていないスキルや潜在能力をAIが推定し、候補者を提示する機能が追加された。「LinkedIn Recruiter」は候補者の検索、連絡、管理を行うためのプラットフォームである。高度な検索機能、つながりのないユーザーへのInMail送信、採用プロセスの成果管理機能を備えている。

Findem

ソーシング、AIによる応募者のスコアリングとフィルタリング、候補者の再発掘、CRM機能を統合した採用管理プラットフォームである。ATSに保存された過去の応募者や元従業員の情報をウェブ上のデータで更新し、「3Dプロファイル」としてスキル、経験、キャリアパスなどを多角的に可視化する。

ModernLoop

面接の日程調整を自動化するプラットフォームである。GoogleカレンダーやMicrosoft Outlookと連携し、AIが面接担当者の空き時間を判別して、面接を自動で割り当て、候補者には日時選択リンクを送信する。

HackerRank

コーディングテストによって開発者のスキルを評価するアセスメントプラットフォームである。AI面接機能や不正検出機能も搭載されている。

Feenyx.ai(旧Filtered.ai)

アセスメントとAIアシスタントによるライブ面接支援を統合したプラットフォームである。ハードスキル・ソフトスキルの自動評価、シミュレーションテスト、録画面接、コーディングテストなどを提供する。

BrightHire

AIがジョブディスクリプションに基づいて面接質問を作成し、画面上に表示する面接インテリジェンスプラットフォームである。面接の録画、文字起こし、要約の自動生成機能を備えている。

Metaview

採用業務に特化したAI自動記録・要約プラットフォームである。面接や事前打ち合わせにAIアシスタントが同席し、ノートや要約を自動生成する。

Vizier

ピープルアナリティクスプラットフォームである。ATS、HCM(人事管理システム)、パフォーマンス管理システムなどから、人材に関するデータを自動的に収集・分析し、視覚的に表示する。

Workday

HCM、財務、業務管理を統合したクラウド型プラットフォームである。従業員管理、タレントマネジメント、予算編成などを一元管理し、リアルタイムでのデータの抽出・分析が可能である。

Crosschq

採用インテリジェンスプラットフォームである。ATSと接続し、応募者数、歩留まり率、面接時間、採用経路別の内定承諾率、採用単価、定着率などを図表で可視化する。「TalentWall」ではダッシュボードで候補者の進捗を確認できる。

Trustcruit

候補者からのフィードバックを収集するプラットフォームである。ATSと連携し、候補者が各選考ステップを通過するたびに、数分以内にアンケートを自動送信する。フィードバックを基に、強みや改善点、競合他社との比較を含むレポートを作成する。

Greenhouse

ソーシング、ATS、面接支援、オンボーディング機能を統合した採用管理プラットフォームである。2025年にはAIによる候補者抽出や求人情報の生成機能が追加された。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ