なぜ、若者は労働時間規制の緩和に「賛成」なのか

高市政権が総理大臣指示書において厚生労働大臣に「労働時間規制の緩和の検討を行う」ことを指示した。これについて大手メディア各社の世論調査で興味深い結果が示されている。

日本経済新聞とテレビ東京の調査では、全体では賛成64%、うち39歳以下では賛成は7割半ばに達している(※1)。

JNNの調査では、労働時間の上限規制の緩和について、全体では賛成は64%、反対は24%、特に18~29歳においてはなんと賛成が80%に達していた(※2)。

労働時間規制緩和には賛成が多数派であり、各社世論調査では概ね若手ほど賛成の割合が高い。こうした結果を驚きをもって受け止めた方も多いのではないだろうか。

「自分の労働時間を長くしたい」若手はわずか1割弱

重要なポイントは、自身の労働時間について希望を聞いた大規模調査では「長くしたい」という若手社会人はわずか10%前後だったということである。

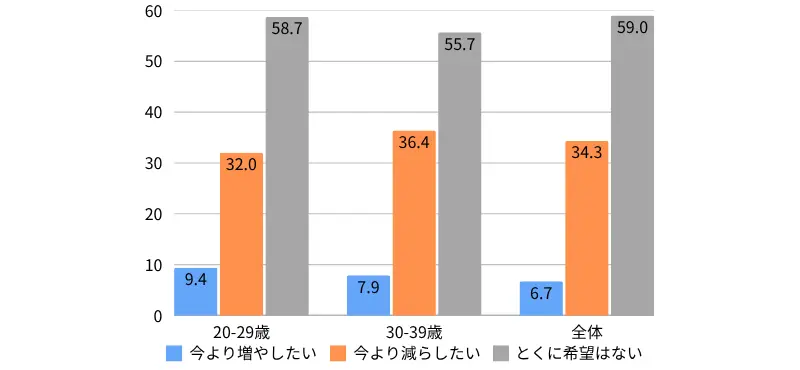

例えば2025年にリクルートワークス研究所が調査した結果では、「労働時間を今より増やしたい」20歳台は9.4%、30歳台は7.9%であった(図表1。正規雇用者対象で集計)(※3)。厚生労働省も2023年に同様の調査を実施しており10.9%である(全就業者対象)(※4)。厚生労働省は別途2025年10月に試算を示しており、就業者全体のうち「就業時間を増やしたい」者は6.4%と示していると報じられている(※5)。

(労働時間の希望の全体像については、労働時間を増やしたい人はどれだけいるのか(坂本貴志)を参照)

図表1 労働時間の希望(%)(20-29歳、30-39歳、全体。正規雇用者)

なお全就業者対象の調査には、短時間就労の者が含まれるため、「労働時間を長くしたい」という声にはいわゆる“年収の壁”により思うように働けない者の意見が少なからず含まれると考えるのが妥当であるから、その場合には短時間労働者が含まれない場合より「労働時間を長くしたい」と回答する人の割合が高くなると考えて良いだろう。一方で、年齢層が若い層では「労働時間を長くしたい」という回答はやや高くなることも留意する必要がある。

いずれにせよ、データから分かるのは、若手は自分自身の労働時間についてはあまり不満を感じておらず、特に、長くしたいという意見はかなりの少数派である、ということだ(図表1の結果を踏まえるなら、20歳台の90.6%、30歳台の92.1%が“今より長くしたいとは思っていない”と回答していることとなる)。

実際、労働時間規制の見直しに関する報道を受けて、筆者の周囲の若手に聞き取りを行ったところ、以下のような声が聞かれた。

「労働時間に関して何か変えてほしいと思うことはないですね」

「現状の働き方に特に不満はありません。むしろ、プライベートとのバランスが取れているので、これ以上長く働きたいという気持ちはないです。」

「仕事が終わった後の時間を趣味や家族との時間に使えるのが嬉しいです。労働時間が長くなるのは正直避けたいですね。」

「今の働き方が自分に合っていると思うので、いま大きな変化を求めているわけではないですね。」

「思いやり」の結論

7~9%しか労働時間を長くしたいという人はいない、若手から自身の労働時間について特に不満は聞かれない。多くの若手が「自分の労働時間はこれくらいで十分である」と考えていることは(それが良いかどうかは別として)統計からも実際の声からもわかっている。では、なぜ、若手の多くが労働時間規制の緩和に賛成なのか。

それは、労働時間規制緩和を「自身の話」ではなく、「誰か別の人の話」として若手が受け止めているからではないか。

実際、先述した「自分の労働時間の話」に続く形で、緩和について下記のような意見もあった。

「もっと働きたい人がいるのであれば、そうするほうが良いかなと。」

「今のうちに稼ぎたい、という人もいると思うので、規制があるせいで稼げないんだったら今の規制は変だと感じますね。」

「年収の壁、みたいな話も聞きますし、働きたい人が働きたいときに働けないのはやりすぎなんじゃないでしょうか。」

ここから見えてくるのは、労働時間規制の緩和に賛成している若手は、自身の労働時間の話ではなく、他者の働くニーズへの共感の話として賛同している可能性である。つまり、他にもっと働きたいという人がいると聞いた。もっと稼ぎたい人がいるらしい。であれば、その人の希望を受け止めるために、今のルールを変えるべきではないか。そのような他者への共感や理解の心、つまり「思いやり」の結論が見えてくるのである。悪く言えば「他人事」になっている。そう考えないと、労働時間を長くしたい若手が各種調査でわずか1割弱であることと、労働時間規制緩和に賛成する若手が相当数存在することが整合的に理解できない。

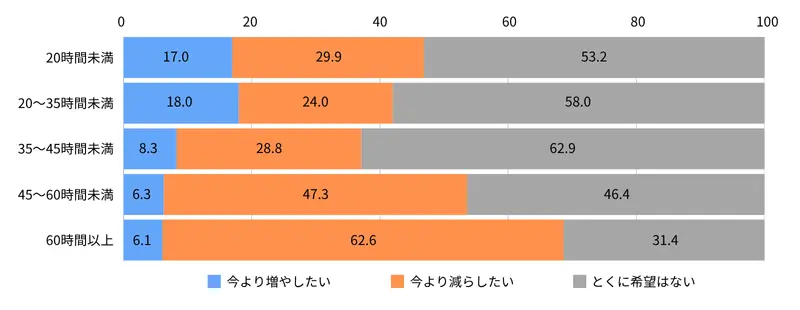

この構造を示唆するのが図表2である。現在の週労働時間別に「労働時間を増やしたいか・減らしたいか」の希望を集計した。

図表2からは以下の2点がわかる。

- 現在の労働時間が短いほど、「労働時間を今より増やしたい」割合が高い。週20-35時間未満で「増やしたい」が18.0%である

- 現在の労働時間が長いほど、「労働時間を今より減らしたい」割合が高い。週60時間以上では実に「減らしたい」が62.6%である

つまり、「増やしたい」若手は労働時間が短い人で多く、労働時間の法規制に抵触しておらず、企業内の規程等によって働けない状態にあると考えられる。

一方で、「減らしたい」若手は労働時間が長い人で多い。このように労働時間の法規制の上限に抵触している可能性がある人(※6)では、「ルールを緩和してほしい」、という“当事者目線”のニーズはごくごく小さい可能性が高い(なお、週60時間を超える労働時間の若手は全体の5%程度であり、そのうち6%が「増やしたい」と回答していることから考えると、現行法の天井に達していて上限を緩和してほしいと回答している若手は20-39歳の正規雇用者全体の0.03%程度であると推計される)。

図表2 現在の週労働時間別労働時間の希望(%)(20-39歳、正規雇用者)(※7)

労働法は何のためのものか

労働時間規制を巡る議論において筆者が痛感しているのは、「自身の労働時間を長くしたい」というニーズが1割前後とごく少数なのは、より長く働くことに対するリターンが労働者側から見て高くないためではないかと言うことだ。

拙稿、「長時間働いた若手が3倍課長になりやすい」ことが示す新たな社会課題で示したように、長時間働いたほうが長期的に報われる、もっと稼げるようになる、そんな賃金体系を日本企業は作ることができていない。

仮に労働時間を「自分事として」増加したいと思う労働者を増やしたいのであれば、政策的には割増賃金率の引上げも含めて、長時間働く事のリターンを増やしていく必要があるのではないか。あくまで「他人事」として「労働時間規制の緩和には賛成するが、自分は労働時間を延ばしたくない」若手が大勢を占める状況では、当事者なき規制緩和(※8)となってしまう。

さらに踏み込んで言うならば、今必要なのは、期せずして顕在化した多様な働き方に対する若手の理解を単なる“他の人への思いやり”という「他人事」に終わらせることなく、多くの若手が労働時間規制を始めとする労働法を自分ごとと捉え、どのような規制であれば自身の働き方のニーズに対応できるのか、どこから規制が必要なのかを主体的に議論できるようにすることだ。

労働法は、すべての働く人の仕事と生活設計の基盤であり、特別な事情に対応するだけでなく、社会の様々なニーズを包摂する存在でなければならない。今こそ、現役世代が「自分事」と感じられる仕事と生活の問題に対応できる労働法体系の構築に向け、議論を深めなくてはならない。

(※1)日本経済新聞社とテレビ東京が実施した2025年10月24~26日の世論調査結果。

日本経済新聞,2025年10月27日,労働時間規制の緩和、賛成64%・反対24%

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA24CMC0U5A021C2000000/

(※2)JNN世論調査2025年11月1・2日実施。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2264746

18~29歳の結果についてはBS-TBS報道1930 2025年11月6日

(※3)リクルートワークス研究所,2025,全国就業実態パネル調査2025。集計にあたってはクロスセクションウェイトxa25を用い、同一条件の就業者全体を母集団とした割付を行い実施した

(※4)https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001486603.pdf

(※5)日本経済新聞,2025年10月14日,もっと働きたい人6%どまり 厚労省試算、「年収の壁」解消にはニーズ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0971Z0Z01C25A0000000/

(※6)現行法では特別条項付き36協定を締結している場合に、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満の上限が存在。週60時間はおおむね月80時間程度の時間外労働時間と換算される

(※7)リクルートワークス研究所,2025,全国就業実態パネル調査2025。集計にあたってはクロスセクションウェイトxa25を用い、同一条件の就業者全体を母集団とした割付を行い実施した

(※8)社会的関心は高かったものの当事者不在で制度化された先行事例として「高度プロフェッショナル制度」がある。2025年3月末の段階で高度プロフェッショナル制度を用いている企業数は全国でわずか34社である…。なお、雇用者数に対する適用者の割合は0.002%程度である

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ