50代単身女性の経済的自立の実態は?

人生100年時代に、この問いは他人事ではない。なぜなら、筆者自身がその当事者だからだ。現在は安定した職に就いているが、そこに至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。20代のうちに5回の転職を経験し、20代後半にアルバイトとして入社した企業で、社員登用の機会に恵まれた。安定した仕事があることで、将来への不安はある程度軽減されたが、そこに至るまでに抱いた不安な気持ちや、誰もが安心して働き生活できる社会を実現したいという思いは、今の研究の起点となっている。

ところで最近の報道を見ていると、自分にも遠い話ではない50代の女性、特に単身者(配偶者を持たない人)について経済的に厳しい状況におかれている人が多いという内容が気になる。このような実態はどのくらい存在しているのか。本コラムではリクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」(以下JPSED)をもとに、50代単身女性(※1)の就業実態を解き明かしていきたい。

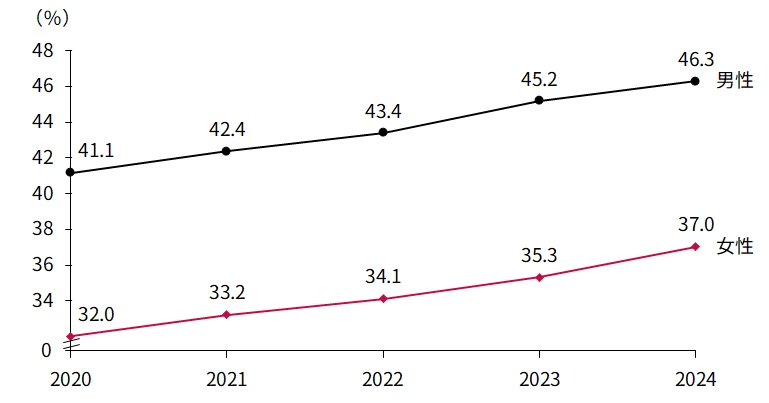

20代~60代の単身率は男性46.3%、女性37.0%

まず単身者の割合(単身率)はどのくらい上昇しているのか。直近5年間の推移(図表1)を見ると、20代~60代(20~69歳)男性の単身率は2020年の41.1%から2024年には46.3%に達し、女性も32.0%から37.0%とそれぞれ5ポイント以上も上昇している。20代~60代の単身率は男女ともに上昇傾向で、もはや単身者はマイノリティの存在ではない。日本の伝統的な家族形成が変化し、性別役割分業を前提とした社会が成り立ちにくくなっているとも言える。単身率の上昇から、性別を問わず個々の経済的な自立がより求められる時代へと移行している様子がうかがえる。

図表1 20代~60代の単身率推移(性別)

※各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2021~2025」より筆者作成

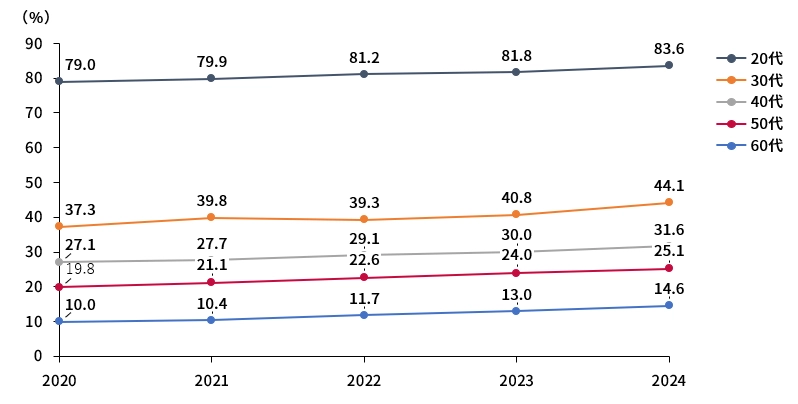

50代女性の4人に1人が単身の時代

女性の単身率の推移を年齢階級別に見ると、2020年から2024年の5年間で、20代~60代の全ての年代で単身率が上昇している(図表2)。上昇幅は20代で4.6ポイント、30代で6.8ポイント、40代で4.5ポイント、50代で5.3ポイント、60代で4.6ポイントであった。中でも最も変化が著しいのは30代で、2020年の37.3%から2024年の44.1%へと急上昇している。筆者が注目する50代女性についていえば、その4人に1人にあたる25.1%が単身者である。

図表2 女性単身率の推移(年代別)

※各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2021~2025」より筆者作成

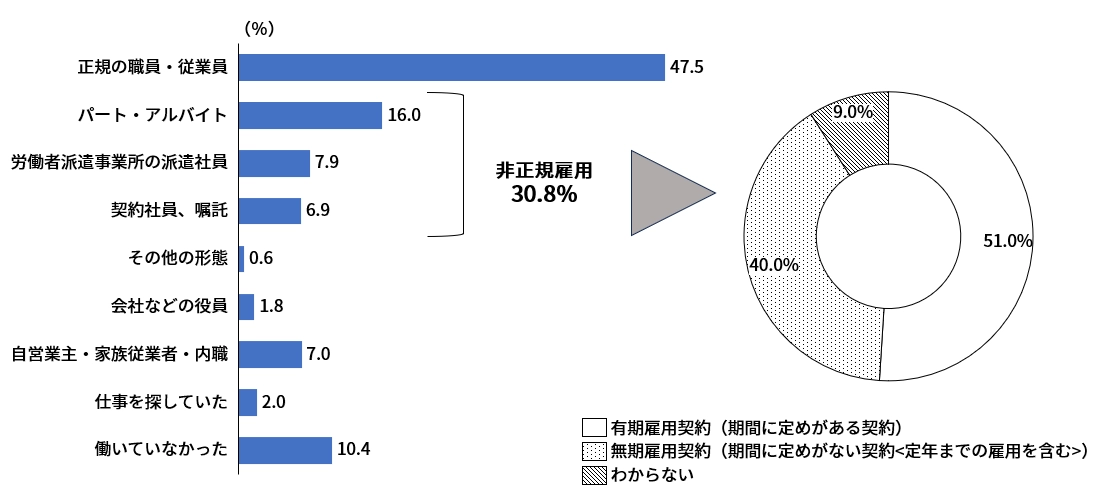

非正規雇用は30.8%、有期契約で働く非正規は18.5%

50代の単身女性はどのような就業状態にあるのだろうか。それを整理した図表3によれば、正規の職員・従業員が47.5%、非正規雇用(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託)の合計は30.8%であった。この非正規雇用者のうち、契約内容を見ると40.0%は期間の定めのない「無期雇用」だが、51.0%は「有期雇用」である。さらに、自身の契約期間が「わからない」と回答した人が9.0%いる。50代の単身女性全体で見ると、約2割にあたる18.5%が「非正規雇用」かつ「有期雇用または契約期間がわからない」という状況で働いている。

図表3 50代単身女性の就業形態と非正規雇用の雇用契約期間の有無

※クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

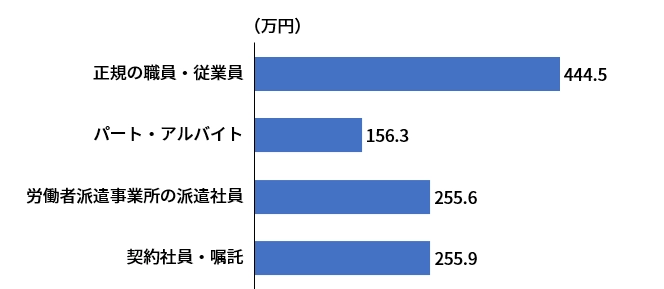

正社員の平均年収は444.5万円、パート・アルバイトの約3倍

50代の単身女性の経済状況は、雇用形態によって大きく異なる。正規の職員・従業員の平均年収が444.5万円であるのに対し、パート・アルバイトは156.3万円と、その差は約288万円、2.8倍の開きがある(図表4)。契約社員や派遣社員の年収はともに255万円台ではあるが、正規雇用との間にはやはり大きな差がある。

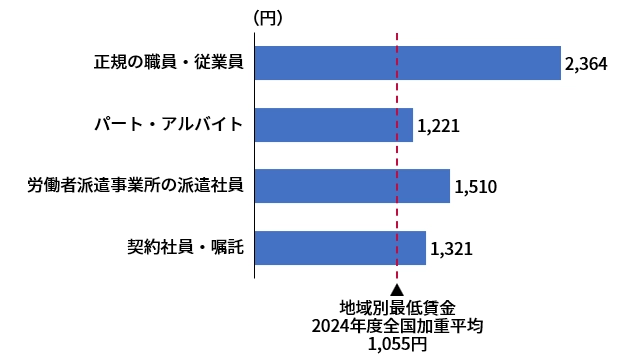

ただし、この年収差は、1日の労働時間や働く日数の影響を大きく受けるので、時給ベースでも確認をした(図表5)。正規の職員・従業員の平均時給は2,364円である一方、非正規雇用の時給はそれより低い水準に留まる。パート・アルバイトの平均時給は1,221円であり、これは2024年度の地域別最低賃金(全国加重平均)である1,055円を166円上回る賃金である。この時給で仮にフルタイム(1日8時間・年間休日120日)で働いた場合の年収は239.3万円となるが、パート・アルバイトの多くは、シフト制で勤務時間が可変的なため、実際にこの収入を確保することは容易ではない実態がある。

これらの金額は経済的自立の面から見て、どのように考えられるだろうか。総務省「家計調査」によれば単身者の消費支出額は月額約17万円である。これに税・社会保険料を考慮して便宜的に経済的な自立の目安を年収264万円(※2)とすると、非正規雇用、特にパート・アルバイトの仕事に就く場合には、平均的にはこの金額に達しにくいことがわかる。

図表4 50代単身女性の平均年収(雇用形態別)

※クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

図表5 50代単身女性の平均時給(雇用形態別)

※クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

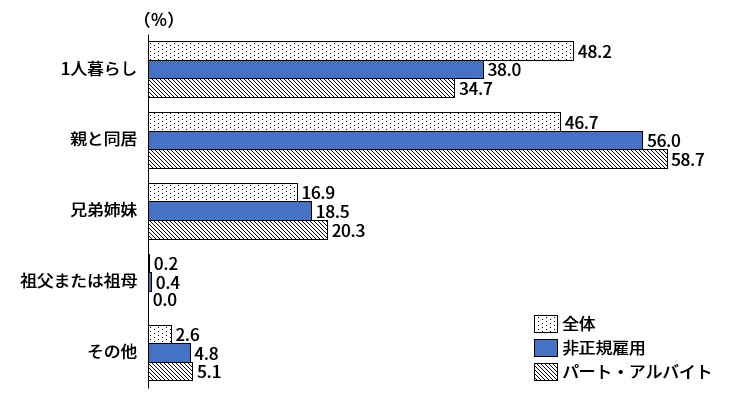

50代単身女性のパート・アルバイト、約6割が親と同居

50代単身女性の雇用形態と、同居者の状況には関連がある。50代単身女性全体で見ると、1人暮らしは48.2%であり、親と同居の46.7%と拮抗する(図表6)。非正規雇用として働く女性では親との同居率が高い傾向があり、非正規雇用全体では56.0%、パート・アルバイトで58.7%であった。このデータからは、非正規雇用として働く人では、親との同居で生活の安定を図る人がより多くなる様子がうかがえる。

なお50代単身女性のうちパート・アルバイトは16%に上り、決して少ない割合ではない。仮に資産などがなく、親と同居することで生活安定化を図っている場合、親がいなくなるなどのタイミングで、収入増などの必要に迫られる可能性がある。

図表6 50代単身女性の同居者

※クロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計

※親とも兄弟姉妹とも同居している場合があるため、それぞれの合計は100ではない

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

希望に応じて収入増を実現するために

ここまで50代単身女性の就業実態や同居者の状況を見てきた。データが示すように、非正規雇用、特にパート・アルバイトで働く人の平均年収156.3万円は、経済的自立の目安となる年収264万円に届いておらず、収入面での課題を抱えやすいことがわかる。

当然のことながらパート・アルバイトという働き方は、育児や介護を自分自身の手でしっかりしたいという希望や、学びやライフワークとの両立など、多様な理由から主体的に選択されている場合も少なくないため、一括りに語ることは避けるべきである。一方でこれまで良質な就業機会に恵まれなかったなどの理由で、より安定した就業機会を希望したり、必要としたりしているものの、何らかの事情で実現できていない人もいると推察される。後者の人に関しては、個人でできることを模索するだけでなく、社会的な仕組みや支援を通じて経済的な安定を図れるようにしていくことが必要である。

個人の選択肢:副業や既存制度の活用

個人として模索可能な収入増の機会として、以下が考えられる。

■副業・兼業の活用

50代単身女性の13.5%が副業・兼業を行い、平均年収は44.1万円だった(※3)。この収入は生活費の補填になるのはもちろん、副業の経験は転職やスキルアップのきっかけとしても活用できる可能性がある。例えば、何らかの資格を保有しているものの実務経験が問われて就職が難しい場合に、副業で経験を補うことで、本業のキャリアにつなげるという選択肢も考えられる。

■既存の制度や他の就業形態の検討

既存の制度の中に、雇用や所得の安定につながる利用可能な仕組みがないかを確認することも重要だ。その一つとして無期転換ルールがある。このルールは同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込むことにより無期労働契約に転換できる制度である。2024年4月には労働条件明示のルールが改定され、無期転換申込権が発生する契約の更新時に「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」が明示事項として追加されている(厚生労働省,2024)。

能力開発の機会がより充実する仕事や、それを通じて収入増加を見込める仕事の機会を探してみることも大切だ。例えば派遣会社では、派遣社員のスキルアップやキャリア形成のために、OAスキル研修や専門スキルなどの研修を原則無料で提供している(※4)。研修制度を活用して実務経験を積むことで、時給上昇につながる職種への挑戦がしやすくなる。実際、パートで接客の仕事をしていた女性が転職し、派遣社員としてコールセンターで勤務しながらOAスキルを磨き、現在は営業事務として活躍している事例もある。全ての人に同様の機会があるとまでは言えないが、まずは可能性を検討してみる価値はある。

社会に求められる対応:包括的な支援や最低賃金の見直し

ただし、個人の努力だけで収入増を実現することには限界がある。個人で新たなキャリアを模索しようとしても、なかなか一歩を踏み出せなかったり、情報が不足していたりするケースがあるからだ。そこで自治体などが安定した就業機会の獲得を希望する単身者を対象に、本人のエンパワメントを促すキャリアカウンセリングを行ったり、必要な情報から、実践的な職業訓練までを包括的に提供したりする取り組みの充実も重要だろう。

さらに、社会全体の課題として、最低賃金の水準の妥当性についても改めて検討が必要だと考える。例えば、経済的に自立できるとされる年収264万円を確保するには、時給1,347円(1日8時間・年間休日120日)が必要となる。2025年度の全国加重平均最低賃金は1,121円へと引き上げられたが、この水準にはまだ及んでいない。フルタイムで働いたら誰もが経済的に自立できる環境を実現することが望まれる。

フルタイムで働く誰もが、単身でも経済的に自立できる社会へ

経済的な安定を実現する道は一つではない。個人ができる工夫に加え、社会的な環境を整えることで、配偶者の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる社会に近づける。小さな一歩を重ねるだけでなく、構造的な改善を進めることで、より多くの人が希望に沿った働き方と生活を選べるようになるのではないだろうか。

(※1)本コラムの単身の定義は、配偶者がいない、子どもがいないに該当する人とする。未婚に加えて、離婚を経験した人が含まれる。

(※2)総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)」(2024年)によると、単身世帯の月額の消費支出は169,547円だった。この結果を参考にして手取り額を17万円と設定、税・社会保障を考慮して月収(総支給額)を22万円と算出、目標となる年収を264万円とした。

(※3)リクルートワークス研究所「JPSED2025」の分析によると、2024年における50代単身女性の副業・兼業の実施状況は、「実施した」が13.5%、「実施していない」が86.5%であった。

(※4)2015年の労働者派遣法の改正により、派遣元事業主に派遣社員に対してキャリアアップに資する教育訓練を実施することが義務化された。2020年の改正では派遣先企業にも、派遣社員に業務に必要な能力を付与するための教育訓練の実施が、配慮義務から義務へと変更されている。

■参考文献

総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)」(2024年)https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf(2025年9月22日アクセス)

厚生労働省 「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf(2025年9月19日アクセス)

岩出 朋子

大学卒業後、20代にアルバイト、派遣社員、契約社員、正社員の4つの雇用形態を経験。2004 年リクルートHR マーケティング東海(現リクルート)アルバイト入社、2005年社員登用。新卒・中途からパート・アルバイト領域までの採用支援に従事。「アルバイト経験をキャリアにする」を志に2024年4月より現職。2014年グロービス経営大学大学院経営研究科修了。2019年法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ