部長は本当に「偉い」のか ―見えてきた肩書と実態の乖離

日本企業における「部長」という肩書は、長らく「中間管理職の頂点」「部門の責任者」として位置づけられてきた。多くの人が、部長というと「課を束ね、戦略を描き、意思決定を下す立場」を思い浮かべるだろう。だが実際の部長は、そうしたイメージとは大きく異なる現実のなかで仕事をしている。

プレ調査の結果をもとに、部長たちの「権限」と「影響範囲」の実態を見てみよう。

意外に小さい「決裁権限」

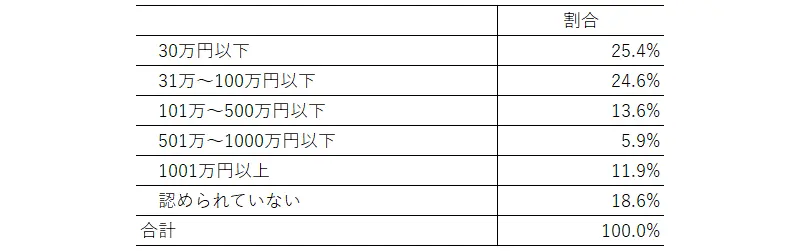

図表1は、部長が自らの判断で決裁できる金額の分布を示したものである。多いのは「30万円以下」(25.4%)と「31万〜100万円以下」(24.6%)の層で、合わせると半数を占める。つまり、部長の約半数は100万円以下の少額決裁しか行っていないことになる。

図表1 部長の決裁金額

一方で、「101万〜500万円以下」は13.6%、「501万〜1000万円以下」は5.9%にとどまり、500万円を超える金額を扱う部長はごく少数派だ。「1001万円以上」の決裁権限を持つ部長も11.9%存在するが、全体から見れば依然として少ない。なかでも注目すべきは、決裁権限が「認められていない」と回答した層が18.6%もいる点である。つまり、およそ5人に1人の部長が自らの裁量で金銭を扱うことができないのが現実だ。

かつて部長職といえば、部門の最終責任者として意思決定を行い、経営との橋渡しを担う存在だった。しかしこのデータからは、部長という肩書が必ずしも「意思決定権限」を伴わないポジションになっていることが明らかである。現場の細かな決裁は課長以下のラインで完結し、大口の投資や契約は本部・役員層の承認が必要だ。その狭間に位置する部長は、形式上の責任を負いながら、実際には大きな裁量を持たないという「権限の空洞化」に直面している可能性がある。

少人数チームを率いる「小さな部長」

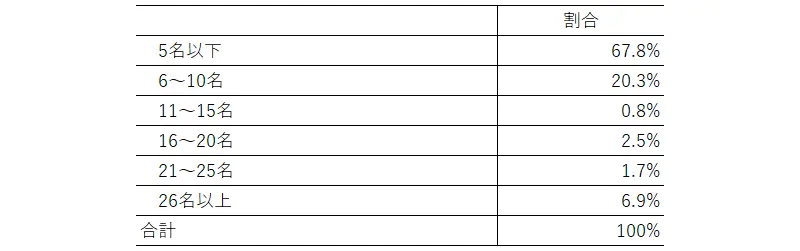

次に、部長がどの程度の規模の組織を束ねているのかを見てみよう。図表2によれば、「管轄する組織全体の課長の人数」が「5名以下」の部長が67.8%にのぼる。つまり、3人に2人以上の部長が、5名以下の課長を率いている計算だ。「6〜10名」が20.3%、「11〜25名」がわずか数%に過ぎない。

図表2 部長が管轄する組織全体の課長の人数

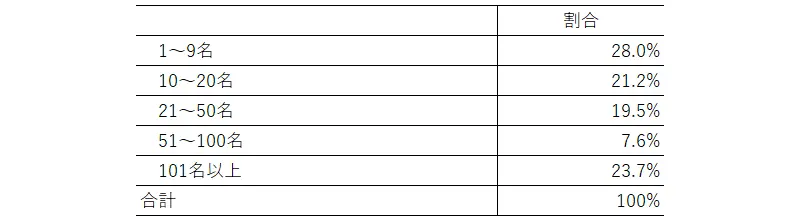

次に、部長が管轄する組織全体の人数を見てみよう。図表3によれば、「1〜9名」の組織を率いる部長が28%と最も多く、前述した部長が管轄する組織における課長数を踏まえてみても、多くの部長が、少人数の課長を通じて、全体としてもごく小規模な組織を率いているという実態が確認された。この結果は、部長の多くが「少人数の組織を束ねる管理者」にとどまり、戦略的な組織運営や人材マネジメントを行う余地が限られているとも言えよう。

図表3 部長が管轄する組織全体の人数

権限なき責任、責任なき権限

こうしたデータを突き合わせると、多くの人が抱いてきた「部長像」と現実の間に大きなギャップがあることがわかる。

一般的には「部長=多くの課を束ね、意思決定を担う存在」と認識されているが、実際の部長は少人数の組織を束ね、少額の決裁しかできず、場合によっては決裁権限すら持たない。

つまり、私たちが思い描く「部長」像と、現実の姿との間には大きな乖離が見られる。

このギャップが何を生むか。第1に、意思決定のスピードの低下である。現場で発生する多くの案件をいちいち上層部に稟議する構造では、組織の俊敏性は損なわれる。第2に、ミドル層のモチベーション低下である。権限のない管理職は、部下の提案を「上に上げるだけ」の存在となりやすく、自らの役割意識を見失いがちだ。結果として、部長としての自身の役割と責任の意味付けが曖昧になる。

興味深いのは、こうした現象が個々の企業の特殊事情ではなく、多くの日本企業に共通する構造的課題となっていることである。高度成長期以降、日本企業は合意形成を重んじる「稟議文化」を前提として発展してきた。稟議書のルートは年々複雑化し、部長の承認が形式的な中継点になっているケースも少なくない。さらに、コンプライアンス重視や内部統制の強化により、意思決定権限はより上位に集中する傾向が強まっている。

部長をどう再定義するか

では、企業はこの状況をどう変えていくべきだろうか。

第1に、“役職に見合った”実質的な権限を明確に定義・付与することである。「この金額までは部長判断でOK」「この人事は部長権限で決める」といったルールを明示し、組織として責任と権限の整合を取ることが必要だ。権限の明確化は、単に業務のスピードを上げるだけでなく、部長自身が自らの役割を自覚し、意思決定に主体性を持つことを促す。

第2に、未来に向けた取り組みに注力することである。部長は、日々の業務運営を課長に委ね、組織変革に専念する役割を担うべきである。現場の課題を最もリアルに把握している課長と連携しながら、仕組みや方向性の変化を主導する存在として機能することが求められる。ただし、未来に向けた成果はすぐに表れるものではない。したがって、その間も現在の成果を上げ続けることが前提となるのは言うまでもない。

第3に、部長の成果を「何を変えたか」で捉えることである。決裁権限の多寡ではなく、「部門として何を変えたのか」「どのように仕組みを再構築したのか」「中長期的な視点でどう人材を育てたのか」といった成果を評価の軸に据えることで、部長は再び組織に活力をもたらすのではないだろうか。

「なんとなく偉い」からの脱却を

本コラムで見てきたように、部長という肩書にはいまだに「なんとなく偉い」「出世した」という感覚が付きまとう。しかし、その実態は決して単純ではない。権限も人員も限られたなかで、現場を支える中間層として苦悩している部長が少なくない。

いま必要なのは、「部長」という役職を曖昧な地位から、実質的な職務へと再定義することである。組織を実質的に動かすのは、経営の指示ではなく、現場判断と行動である。そのためには、これまで十分に知られてこなかった部長の実態を正しく捉え直し、私たちのなかにある旧来のイメージとのギャップを埋めていくことが、これからの人事・組織設計の重要な課題である。

千野 翔平

大手情報通信会社を経て、2012年4月株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルート)入社。中途斡旋事業のキャリアアドバイザー、アセスメント事業の開発・研究に従事。その後、株式会社リクルートマネジメントソリューションズに出向し、人事領域のコンサルタントを経て、2019年4月より現職。

2018年3月中央大学大学院 戦略経営研究科戦略経営専攻(経営修士)修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ