人手不足に対応するために、今こそ腰を据えて取り組むべき2つの課題

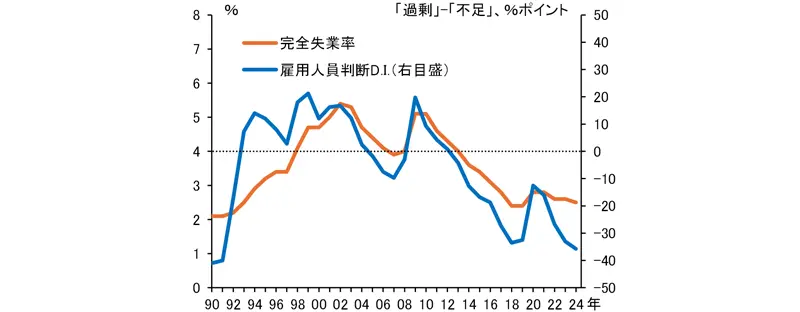

コロナ禍後、人手不足感がバブル期に次ぐ水準まで強まるもとで、失業率は2%台で概ね横ばいで推移している(図表1)。景気が回復し、人手不足感がどんなに強まっても、失業率はゼロにはならない。失業は、①需要不足に起因する「循環的失業」、②求職活動や転職期間に起因する「摩擦的失業」、③求人と求職者のスキルや希望のミスマッチに起因する「構造的失業」の3つに分類されるが、景気が回復して労働需要が増加することで解消されるのは①循環的失業であり、労働移動の過程で生じる②摩擦的失業や、労働需給のミスマッチから生じる③構造的失業は労働市場に常にある程度存在する。失業率が下げ止まる中、深刻化する人手不足に対応するには、2つの積年の課題に取り組む必要がある。

図表1 完全失業率と雇用人員判断D.I. (注)「雇用人員判断D.I.」は、全規模・全産業の四半期平均値。

(注)「雇用人員判断D.I.」は、全規模・全産業の四半期平均値。

(出所)総務省「労働力調査」、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

課題①:職業間ミスマッチの解消

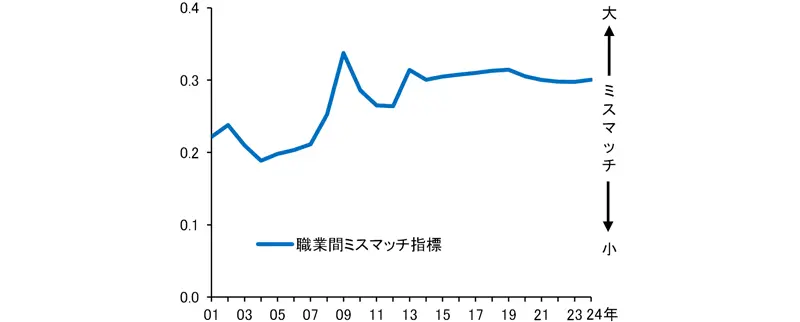

1つ目の課題は、企業の求人と求職者のミスマッチの解消である。ミスマッチは、雇用形態、労働条件、産業、職業、地域、年齢、経験、スキルなどの様々な理由により、企業の求人と求職者の間で条件や希望が合致しないことで生じる。その中で、職業ごとの労働需給の偏りを表す職業間ミスマッチ指標は、2010年代以降高止まっており、その解消は長年の課題となっている(図表2)。

図表2 職業間ミスマッチ指標 (注)職業間ミスマッチ指標は、職業分類(大分類)ごとに求人数全体に占める当該分類の求人数割合と、求職者数全体に占める当該分類の求職者数割合の差の絶対値を求め、その合計を2で除すことで算出した値。職業分類は、2013年以降変更あり。対象は、パートを除く常用労働者。

(注)職業間ミスマッチ指標は、職業分類(大分類)ごとに求人数全体に占める当該分類の求人数割合と、求職者数全体に占める当該分類の求職者数割合の差の絶対値を求め、その合計を2で除すことで算出した値。職業分類は、2013年以降変更あり。対象は、パートを除く常用労働者。

(出所)厚生労働省「職業安定業務統計」

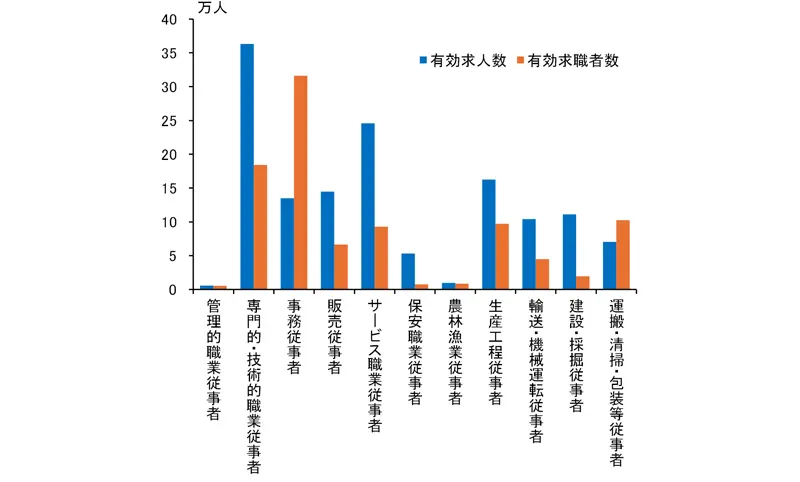

職業ごとに有効求人数・有効求職者数(2024年)を比較すると、専門的・技術的職業従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事者、建設・採掘従事者など幅広い職業で求人数が求職者数を上回る人手不足に陥っている一方、事務従事者、運搬・清掃・包装等従事者では求人数を求職者数が上回っている(図表3)。特に、事務従事者では、求人数に対して求職者数が18万人程度上回っており、リスキリングを通じて求職者が新たなスキルを獲得することのほか、事務従事者以外の求人における労働条件や働き方の見直しによって、ミスマッチを解消することが期待される。

図表3 職業別の有効求人数・有効求職者数 (注)対象は、パートを除く常用労働者。2024年の値。

(注)対象は、パートを除く常用労働者。2024年の値。

(出所)厚生労働省「職業安定業務統計」

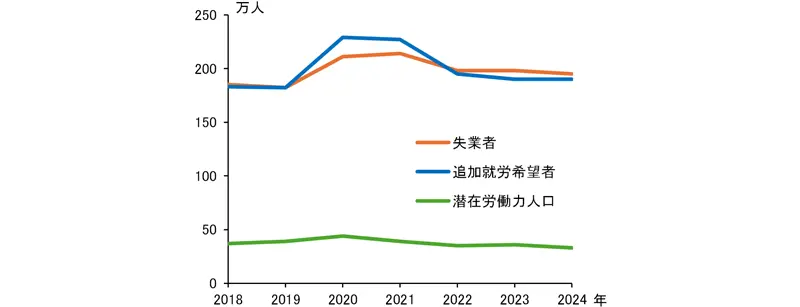

課題②:潜在的な追加就労希望者の活用

2つ目の課題は、潜在的な追加就労希望者の活用である。既に短時間で就業しているものの、より長い時間働きたい人や、今の仕事に加えて新たに別の仕事を増やしたい人は、失業率にはカウントされない。労働供給制約といわれる中でも、実は「失業者」(就業しておらず、1か月以内に仕事を探していて、仕事があればすぐ仕事に就くことができる者)と同規模の「追加就労希望者」(就業時間が週35時間未満で、就業時間の追加を希望しており、追加できる就業者)が存在する(図表4)。少子高齢化に伴い、人数ベースでの労働供給の拡大余地が縮小する中、現状パートタイムだがフルタイムでの就業を希望している人や、会社都合で短時間勤務になっている人が希望の就業時間を実現できれば、労働時間ベースでの労働供給の拡大余地がある。このためには、多様な働き方に中立な税制・社会保障制度のほか、企業の勤務制度の再設計を推し進める必要がある。

図表4 潜在的な追加就労希望者 (注)凡例の用語定義は以下のとおり。

(注)凡例の用語定義は以下のとおり。

失業者:就業しておらず、1か月以内に求職活動を行っており、すぐに就業できる者。

追加就労希望者:就業時間が週35時間未満で、就業時間の追加を希望しており、追加できる就業者。

潜在労働力人口:非労働力人口のうち、「1か月以内に求職活動を行っており、すぐではないが2週間以内に就業できる者」と、「1か月以内に求職活動を行っていないが、就業を希望しており、すぐに就業できる者」の合計。

(出所)総務省「労働力調査」

今の局面こそ、推し進めるチャンス

以上のような職業間ミスマッチの解消や潜在的な追加就労希望者の活用は、これまでも日本の労働市場の課題として指摘されてきた。しかし、失業率が高く、労働需給の緩み(スラック)が大きい局面では、労働需要の回復または悪化を防ぐ失業対策が急務となる。失業率が低位推移し、人手不足が深刻化している今の局面こそ、労働市場の積年の課題に腰を据えて取り組む好機とも捉えられるだろう。

永沼 早央梨

2004年日本銀行入行。日米の雇用など国内外の景気動向調査、人口動態・経済構造の変化と労働市場に関する経済分析、金融システム安定のための調査研究に従事。

2024年10月より現職。一橋大学国際・公共政策大学院(公共経済専攻)修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ