「長時間働いた若手が3倍課長になりやすい」ことが示す新たな社会課題 古屋星斗

労働時間の長短と未来の収入

リクルートワークス研究所が毎年実施している5万人規模の大規模パネル調査、全国就業実態パネル調査2025(JPSED2025)の結果が公表された(※1)。今回はこの最新のパネル調査を用いて、広く議論されるファーストキャリアにおける1つの疑問について検証したい。

それは、「若い頃にたくさん働くことはその後のキャリアにどのような影響を与えるのか」という点である。この点について、JPSEDの過去から最新の統計を用いることで、過去の(2017~2019年の)労働時間の長短の違いが直近の(本稿では2024年の)収入水準等にどのような影響を与えたかを検証することが可能である(※2)。

勤務先における労働時間の長さ、特に若年期のそれは、職業能力獲得において欠かせない要素と見ることができる。知識習得量はシンプルに考えれば、労働時間(労働の量)と学習効率(労働の質)の関数であると考えることが可能であり、労働時間は1つの構成要素であると考えることが自然だからである。1日に4時間仕事をしている人と、8時間仕事をしている人では、後者の方が仕事を覚えることや専門性を高める速度は速く、期間は短くすむと解するのが自然であろう。本稿ではこの点について、現下の若年就業者の状況を分析する。

検証の方法

検証にあたっては、2019年に25~34歳だった正規雇用者を対象にした。この対象者について、「働く時間が長かった」を以下のいずれかに該当する者と定義した。

- 2017~2019年の3ヵ年において、いずれか1年でも「1週間の労働合計時間」が55時間以上の者

- 2017~2019年の「1週間の労働合計時間」の合計が150時間以上の者

なお、週労働時間が平均して55時間という水準は月に直せば220時間労働であり、規定労働時間が週40時間であれば月およそ60時間残業である。なお、まさにこの期間に施行された働き方改革関連法により労働時間の上限規制が設けられており、日本企業における若年労働者の労働環境は改善している(※3)。

この条件でJPSED2018(2017年の就業状況等に関する調査)、JPSED2025(同2024年に関する調査)の両方に回答している者に限って出現率を算出する(※4)と、「働く時間が長かった」者は23.5%、「働く時間が長くなかった」者は76.5%であった。サンプルサイズは997である。

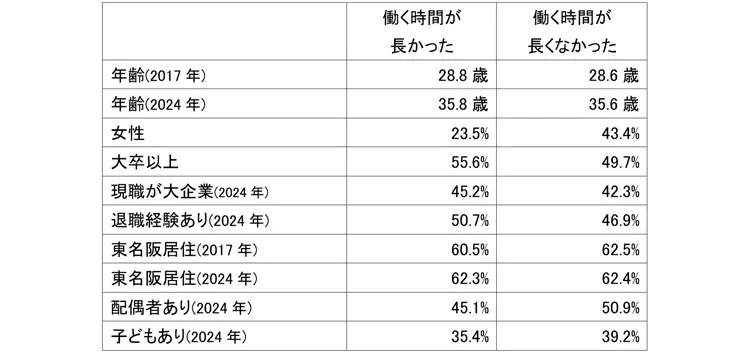

対象の属性を図表1に示す。長短別では、女性比率に大きな差異が生じている。働く時間が長かった者は男性が多いということである。また、働く時間が長かった者にやや大卒以上の割合が多い。長時間労働者に男性が多く、大卒以上がやや多い点には基礎的情報として留意が必要である。その他、大企業比率、退職経験、居住地の属性には5%ポイント以上の差は存在していないが、配偶者の有無のみ働く時間が長かった者がやや低い。

なお、本分析においては、同一個人に対し複数年次に実施したパネル調査の結果を用いるためにウェイトバックは行わない。

図表1 対象の属性割合(過去の労働時間長短別)(※5)

収入の増加率

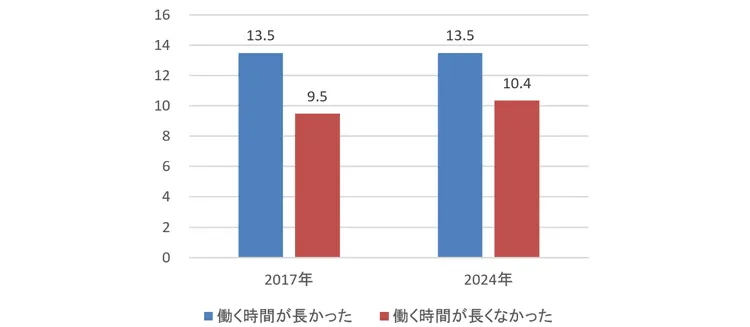

まずは収入の変化を確認する。本業の収入(主な雇用関係の仕事による収入)と総収入、つまり本業以外の副業によるもの、仕事以外の収入によるものなどすべてを含めたその個人の1年間の総収入を集計した(※6)。図表2である。

まず、当然のことであるが「長かった」方が2017年の時点の収入が多い(労働時間が長い方が残業代など含め収入が多くなるのが自然である)。また、その後2024年の収入についても多い。総収入、収入共に同様の傾向である。総収入の増加量は「長かった」が+143.4万円、「長くなかった」が+123.9万円であり、過去の労働時間が長かった者の方が高い。他方で、2017年を基準とした増加率にした場合、その差はほとんどなく前者134.8%に対して後者が133.3%である(なお、副業・兼業の収入等を除外した「本業の収入」の増加率も前者132.3%、後者132.4%と全く同じ水準であった)。

これをどう解釈すべきだろうか。長時間の労働は確かに年収を上げ、その後の年収水準も上げている。他方で、増加率は全く変わらない。若手の時期の労働時間の長さはその後の年収増加率と関係がない。

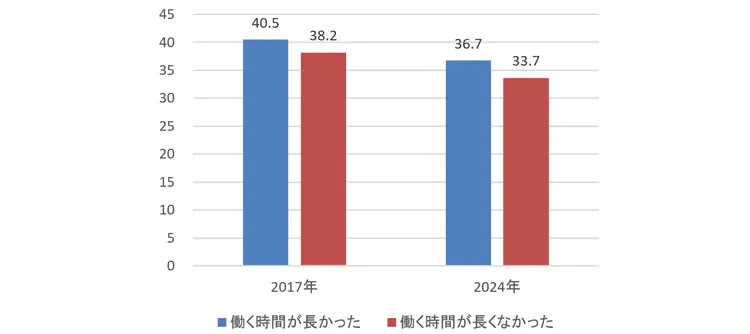

図表3に、それぞれの週労働時間、加えて本業の収入を労働時間で除して算出した時間単価を示した。2017年に「長かった」者は平均で週55.1時間、「長くなかった」者は週40.8時間の労働時間であった。2024年にはこれが45.6時間、40.0時間となっている。特に「長かった」者が急速に短縮したことがわかる。結果として時間単価は「長かった」者において159.8%の上昇率となっている。「長くなかった」者では134.9%であった。ただし、ここで時間単価自体は2024年において「長かった」2289.5円、「長くなかった」2380.8円でほぼ近似した結果となっており、むしろ「長くなかった」の方が91.2円高い。

図表2 収入の変化(過去の労働時間長短別)(※7)

図表3 労働時間、時間単価の変化(過去の労働時間長短別)(※8)

課長になる確率が3倍近く異なる

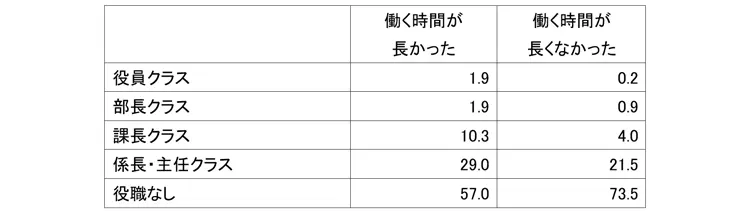

顕著な違いが出たのは、その後の役職の有無である。「長かった」者で2024年に課長クラス以上の役職に就いている者は14.1%、係長・主任クラス以上に就いている者は43.1%であった。一方で「長くなかった」者では課長クラス以上の役職が5.1%、係長・主任クラス以上に就いている者は26.6%であった。「長かった」者が高い結果となっており、課長クラス以上に至っては3倍近い差となっている。

図表1で見た通り、過去の労働時間の長短が異なるだけで、年齢や企業規模、居住地、転職経験などに大きな差はないが、役職の状況には大きな差異がある(性別の差が影響している点は指摘できる。ただし性別の差によって直接その後の役職有無が決定しているのか、性別が若手期の労働時間の長短を左右した結果として役職有無が決定しているのかについては検証が必要だろう。なお、参考までにこの点について簡易に構造を把握するべく、2024年の役職有無ダミーを被説明変数としてロジスティック回帰分析を行った結果、2017年の労働時間が正に有意、性別ダミーは有意ではなかった(※9)。性別が直接決定しているのではなく、性別の違いによる若手期の労働時間の長短が役職有無を決定している可能性が示唆される)。

図表4 現在の役職状況(過去の労働時間長短別)(%)(※10)

また、同様に違いがあったものとしてストレス実感がある。「ひどくつかれている」かという設問について、「いつもあった」「しばしばあった」と答えた者の割合は、2017年に「長かった」者で40.0%、「長くなかった」者で31.5%であり、これが2024年には39.1%と26.1%となっている。「長かった」者が高い傾向があることに加えて、「長かった」者は2017年と2024年の結果がほとんど変わっておらず、「長くなかった」者に減少傾向が見られることと対照的である。「よく眠れない」でも「長かった」者が高い傾向が見られる。

ストレス実感に関する8つの項目を指数化しそのうち高い者の割合を「高ストレス率」として集計しているが、こちらも「長かった」者が高い傾向が続いており、また低下幅も「長くなかった」者と比較して小さい。

労働時間が長いことが高いストレスと関係していることは容易に想像がつくが、その後に労働時間が減少し落ち着いた後においても、「長かった」者が高いストレスに晒される状況にある。

図表5 ストレス実感(過去の労働時間長短別)(%)(※11)

有給休暇、学び

最後に、業務外の状況について見ておこう。

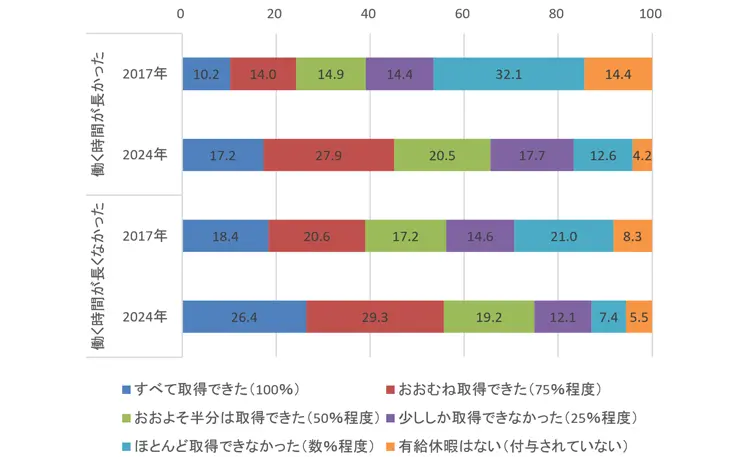

例えば有給休暇取得状況について図表6に整理した。「長かった」者では1年間で有給休暇を50%程度以上取得できたのは2017年に39.1%、2024年に65.6%である。「長くなかった」者では2017年に56.2%、2024年に74.9%である。差は縮まっているものの、両者の違いは大きい。

図表7には自己啓発活動(自分の意思で行う、仕事に関わる知識や技術向上のための取り組み)の実施率を示した。重要なのは、労働時間は著しく異なるが、自己啓発活動実施率はほとんど変わらないということだ。むしろ労働時間が長く、可処分時間が短い「長かった」者の方が2017年の段階から自己啓発活動実施率が高い。また、その傾向は2024年でも変わっていない(なお、加齢によって自己啓発活動率が低下していく傾向があることは世代を問わず確認される)。

図表8に副業実施率を示した。こちらも本業の仕事時間が「長かった」者の方が実施率が高い。経年変化は両者共にほとんどなく、「長かった」者が高い状況も変わっていない。ただ、副業実施の理由には興味深い違いがあり、例えば「さまざまな分野の人とつながり、人脈を広げるため」は「長かった」者では12.5%が理由として挙げるが、「長くなかった」者では6.4%にすぎない。他方で「時間にゆとりがあるため」を実施理由に挙げる者は、「長かった」6.3%に対して、「長くなかった」は19.2%に及んでいる(共に2024年結果)。この懸絶した副業実施理由の違いは認識しておく必要がある。

図表6 有給休暇取得の状況(過去の労働時間長短別)(%)

図表7 1年間に自己啓発活動を行った割合(過去の労働時間長短別)(%)(※12)

図表8 1年間に副業を実施した割合(過去の労働時間長短別)(%)

日本版カードル/ノンカードル?

以上の分析結果からは以下の3点が指摘できる。

- 同じ正規社員でも労働時間が長い人と短い人が、比較的早期から分離している。有給休暇取得、業務外の学び、副業実施理由などを含め、広範な就業状況において異なる二者が若年就業者において混在している状況がある。その結果として、企業における昇進可能層が固定化している。

- 労働時間が長い人に企業はあまり報いることができていない。若年期に労働時間が長かった者は確かに収入が高いが、それは長い労働時間に応じた収入水準にすぎない。また、収入上昇率に若年期の労働時間による差異は存在しない。

- 一方で、若年期に労働時間が長かった者は強いストレスに継続して直面していることが多い。

①に関しては、「長時間働き、有給休暇をあまりとらず、業務外で学習を怠らず、強いストレスに晒されて、その後昇進していく可能性が高い」若年労働者と、そうでない若年労働者の二者に、就職後早期に分離している可能性があるということだ(昇進可能性の差異は、「企業が長時間労働して若手しか高く評価できていない(成果ではなく態度や勤務時間の長さでしか評価できていない)」という見方も、「長時間労働した者しか役職者適性が上がらない」という見方もできる)。そして、冒頭でも示したが前者は23.5%、後者は76.5%の出現率である。少数の長時間労働者が組織の中核人材になっていくという構造が顕在化するとすれば、思い起こすのはフランスのカードル/ノンカードルである。フランスにおける短い労働時間、長い休暇のイメージを構築しているのは多数派のノンカードル(非管理職層労働者)であり、少数派のカードル(管理職層労働者)は成果主義による激烈な労働環境にあることが指摘されている(※13)。

こうした点を確認すると、②の問題は極めて大きい。多く働き、難しい仕事をして中核人材になっていく若手が分離しつつあるなか、日本企業はそうした人材に経済的報酬で報いることができていない可能性がある。報酬水準は労働時間応分の高さにすぎず、役職状況からすれば時間単価は「長かった」者がより高くあると想定されるにもかかわらず、役職分の差異すら見られていない。合わせて、週40時間を超えた労働時間であることから当然想定される、残業代の割増分の差異も確認できない。年功序列賃金の特徴が残り均等性への引力が残っているなど、今回のパネル分析から判明した状況にはさまざまな要因分析が可能だと考えられるが、まず必要なことのひとつは企業においてよりメリハリのある報酬体系を構築することであろう。企業の賃金テーブルの問題に加え、残業代の割増賃金率の問題といった労働法制も含め、労働者の就業実態に基づく議論が必要である。昨今、労働時間規制の緩和の議論が一部でなされているが、まずはこの「若手の働き損」ともいえる状況を解消すること無しに着手することはナンセンスであると指摘せざるを得ない(でなければ労働時間規制を再緩和したところで、若手が労働時間が短い仕事を選択する比率が高まるだけで、社会全体の労働投入量を押し上げる効果は望めないだろう)。

最後に③に関して、これが最も重要であるが、高ストレス状態の継続に対するケアの徹底である。若年期に長時間労働していた者はその後もストレス反応が高い状態が継続しているという実態は、その後の管理職層のバーンアウトや、現下の精神障害による労災増加問題につながっている。現在の労働時間が短ければそれで良しではなく、過去の労働時間が一定以上に達していた若手に対して、持続的なカウンセリングや相談窓口の構築など特別な支援が求められる。

いずれにせよ、働き方改革後の日本の企業社会において顕在化しつつある、若手の長時間労働者が偏在している状況に対して、何らかの対応策が講じられる必要があるだろう。それは負担を均す(早期に職業能力獲得が乏しくなっている多数派の若手の潜在性を掘り起こすアプローチ)という対応も考えられるし、負担が大きい少数派の若手にもっと報いる仕組みをつくり、併せて支える体制を構築するという対応も考えられる。必要なのはその合わせ技かもしれない。

「フランス経済は5%程度のカードルが支えている」ともいわれる(※14)が、日本経済も同様の構造に変化しつつあるのかもしれない(※15)。働き方が多様な広がりを見せるなか、現行の労働法体系や企業の人事体系には明らかな限界が生じている。働き方の広がりに対して制度やルールが追いつけているのか、誰ひとり取り残さない労働社会を構築するためにあらゆる角度から対応を議論せねばならない。

(※1)https://www.works-i.com/surveys/panel-surveys.html

(※2)比較年の検討にあたっては、経過年数が長くなるほど離脱が増えるため、サンプルサイズ1000を念頭に、直近年と一定の年数が経過している調査年を選択した

(※3)一連の法改正による労働環境への影響について詳しくは拙著『ゆるい職場』(中央公論新社)、『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか』(日本経済新聞出版)を参照いただきたい。いずれにせよ、かつての若者を使いつぶすような企業を許容する労働規制に戻ることはあってはならない

(※4)厳密には、対象者選定においてJPSED2019,2020の回答結果も用いており、この4か年のすべてに回答している者となっている

(※5)学歴、配偶者、子どもについてはJPSED2025より

(※6)仕事以外の収入には不動産や株式投資によるものなどが含まれると考えられ、過去の就労状況との関係について議論がありうるが、本稿では過去の就労により所得が増えた部分について投資にまわして中長期的な収入源としているケースも含め、個人の稼ぐ力に対する影響を見るために総収入を見ている

(※7)両年において、異常値を除外するために、年間の総収入が100万円未満及び2000万円より多い回答を除外した

(※8)図表2と同条件で集計。週労働時間は「主な勤務先での仕事時間」として回答を得ている。「週労働時間」の50倍が年間労働時間と推定し、「本業の収入」に除して時間単価を算出した

(※9)他の説明変数として、年齢、OJT機会ダミー、OffJT時間、大卒以上ダミー、大手企業ダミー(2017・2024)、労働時間(2024)、総収入(2017)。5%水準で有意だった変数は、回答時年齢、大卒以上ダミー、総収入(2017)でありすべて正に有意であった。年齢が高いほど、大卒以上ほど、2017年時点の総収入が多いほど役職に就きやすいという結果である。紙幅の関係で詳細は割愛する。決定係数は.191

(※10)図表2と同条件で集計。調査では、代表取締役・役員・顧問、部長クラスの管理職、部長クラスと同待遇の専門職、課長クラスの管理職、課長クラスと同待遇の専門職、係長・主任クラスの管理職、係長・主任クラスと同待遇の専門職、役職には就いていない、という選択肢を設けている。図表ではこの管理職と同クラス待遇の専門職の合計値を掲載した

(※11)図表2と同条件で集計。いつもあった、しばしばあった、少しあった、ほとんどなかった、全くなかった、の選択肢を設けたうち上位2つ(いつもあった、しばしばあった)の合計割合を表記。また高ストレス率は、ストレス状態を確認する設問、頭痛やめまいがする、背中・腰・肩が痛む、動悸や息切れがする、ひどく疲れている、気がはりつめている、ゆううつだ、食欲がない、よく眠れないの8項目について「いつもあった」を4点、「全くなかった」を0点とした32点~0点の合計値において17点以上(1つ以上の選択肢で「しばしばあった」と答えた者)の割合

(※12)回答した1年間に「行った」者の割合。「自分の意思で、仕事にかかわる知識や技術の向上のための取り組み(例えば、本を読む、詳しい人に話をきく、自分で勉強する、講座を受講する、など)をしましたか」と聞いている

(※13)カードル・ノンカードルについてその特徴を述べたものとして例えば以下。フランスの働くを考える, 人生を豊かにするバカンスの取り方(年に25日の有給休暇取得はもはや義務)

https://www.works-i.com/research/labour/column/france/detail008.html

(※14)上記レポート

(※15)今回の分析条件を労働時間に関してさらにシビアにすれば、フランスの構造に近い条件で分析ができるが、もちろん差異はさらに大きなものとなる

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ