景気と雇用の連動関係の変化―製造業と非製造業の比較から

日本銀行「全国企業短期経済観測調査(短観)」における企業の景況判断D.I.と雇用人員判断D.I.の関係については「乖離」が各所で指摘されてきたが、両者の関係について業種別に整理する。ここでは、製造業・非製造業、2004年3月期から2025年6月期までのデータを用いて分析した。対象は全規模ベースである。

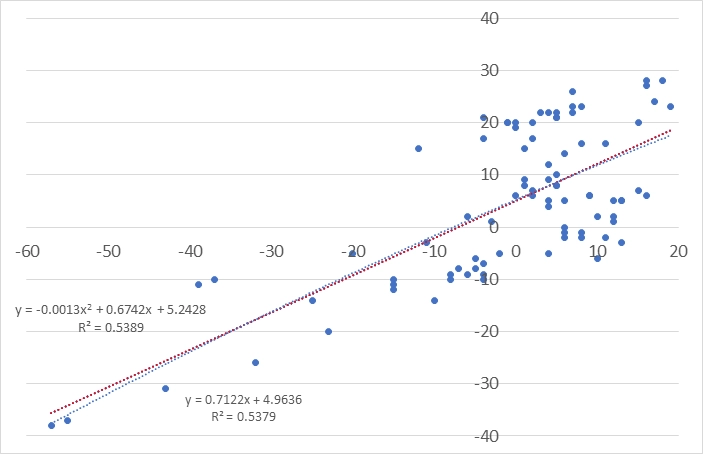

製造業においては、景況判断D.I.と雇用人員判断D.I.(反転)との関係性は、決定係数R^2=.5379の一次近似で示される。線形の連動性のもと、景況感の改善と人手不足感の高まりが緩やかに関係していることがわかる。

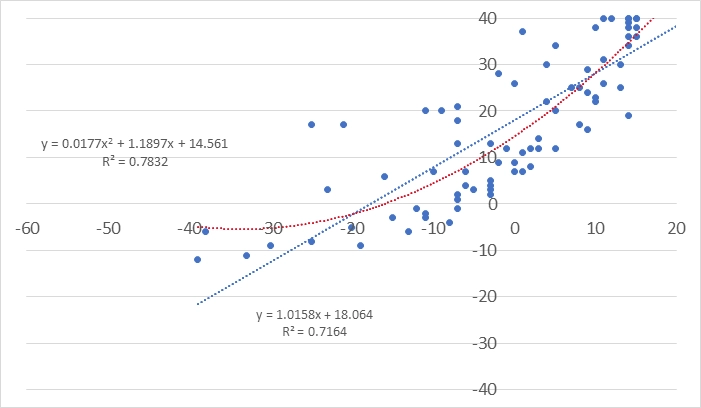

一方、非製造業では、一次式においてR^2=.7164と相対的に高い連動性が見られた上、二次関数による近似ではR^2=.7832であり、より当てはまりがよい。景況感が一定水準を超えて改善する局面では、人手不足感が加速度的に強まる傾向が認められ、非製造業においては景況と雇用の関係がむしろ非線形的に強まる局面が存在していることが示唆される。同時に、景況判断D.I.が一定値を下回る場合に雇用人員判断D.I.がそれに追随しないという“凸レンズ”のような状況が見られている。

背景には、製造業における堅調な生産性向上、その背景にある省人化投資の進展や業務プロセスの自動化があり、逆に非製造業における設備投資と雇用の非連動性(レオンチェフ型の生産関数を前提とした状況)といった構造要因があると考えられる。製造業では、設備・機械への代替が可能であるため、景気の波と連動した雇用調整が制度的にも組み込まれやすい。他方、非製造業、特にサービス業などでは業務運営上の人への依存度が高く、景気が鈍化しても労働力需要が構造的に維持される傾向がある。言い換えれば、非製造業では「景気がよくなくても人が足りない」という状況が常態化しており(2つの図表のy切片の違いにも注目できる)、景気と雇用の連動性を前提とした人材需給調整のメカニズムが機能しにくくなっている。これは、人口動態という社会構造の変化と相まって、「労働力の量的確保」という課題が、景況の循環とは独立した中長期的なテーマとして顕在化しつつあることを示唆する。

今後、企業の人材戦略や政策的対応においては、こうした産業間の構造差を的確に踏まえる必要がある。特に非製造業においては、景気局面にかかわらず恒常的に人材を確保し続ける戦略的視点が求められる。労働需給の非対称性を前提とした採用・育成の仕組みへの移行が、今後ますます重要となるだろう。

製造業・全規模

(横軸:景況判断D.I. 縦軸:雇用人員判断D.I.(反転))

非製造業・全規模

(横軸:景況判断D.I. 縦軸:雇用人員判断D.I.(反転))

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ