労働時間規制と「オーバーコンプライアンス」 古屋星斗

高市政権が総理大臣指示書において厚生労働大臣に「労働時間規制の緩和の検討を行う」ことを指示した。これについてさまざまな視点より議論がされている。

大手メディア各社の世論調査では、日本経済新聞とテレビ東京の調査では賛成64%(※1)、JNNの調査では労働時間の上限規制の緩和についてこちらも賛成64%(※2)となっていた。

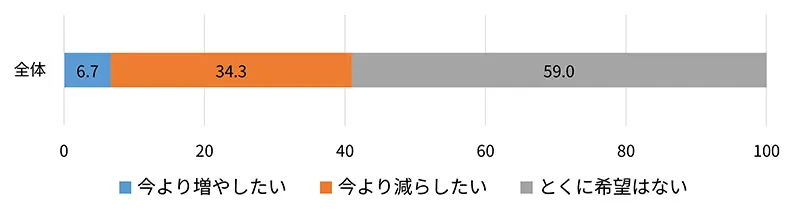

ただし、自身の労働時間について希望を聞いた大規模調査では「長くしたい」という現役世代の社会人は10%前後であった。このことは、拙稿「なぜ、若者は労働時間規制の緩和に『賛成』なのか」で詳述した(例えば2025年にリクルートワークス研究所が調査した結果で、「労働時間を今より増やしたい」者は6.7%(正規雇用者、図表1)(※3)。厚生労働省も2023年に同様の調査を実施し同10.9%(全就業者)(※4)。厚生労働省2025年10月試算で「就業時間を増やしたい」者は6.4%(全就業者)(※5))

当事者なき規制緩和議論が進んでいる点は、過去の「高度プロフェッショナル制度」を思い起こす。他方、法基準に対する当事者の困り事はなくとも、現場レベルでは別の困り事があるのではないか。企業による統制過剰、すなわち「オーバーコンプライアンス」に対してである。筆者は、まず議論すべきは労働時間規制の緩和如何ではなく、現状で生じているオーバーコンプライアンスやルールへの無理解だと考える。

図表1 労働時間増減の希望(%)(正規雇用者のみ)

労働時間規制の基準を知っているか

現行の法律上の労働時間規制は、年間720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満という3つの上限基準がある(特別条項付き三六協定締結事業所の場合、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで)(※6)。しかし重要なのはこの基準を知っている企業・労働者がどの程度いるのか、ということだ。

全国規模で労働時間ルールの正確な認知について検証した調査は存在しないが、興味深い調査がいくつかある。

例えば、大阪労働局は2023年(調査実施は2022年11月)に働き方改革の認知について企業向け(正確には事業所向け)調査を実施している(※7)。このなかで、「時間外労働の上限規制」については大企業では「よく知っている」が94.7%と極めて高かったのに対して、中小企業では同58.0%にとどまっていた。大企業では0.0%だった「初めて知った」も中小企業ではなんと9.9%存在しており、そもそも規制緩和が必要かどうか以前に、現行の上限に対する企業の理解が十分になされていない。なお、言わずもがなであるが、中小企業への時間外労働の上限規制は大企業から1年遅れたとはいえ、2020年4月に施行されている。この調査は施行後の調査である。

企業人事や経営者ですら上限への理解は半ばするのだから、労働者側についてはさらに怪しいと言わざるを得ない。実態としては、なんとなく「上限ができた」という理解の者がほとんどではないか。試しに、あなたの職場で現行法の労働時間の上限を知っているか聞いてみてほしい。比較的労務リテラシーが高い人が多いと思われる筆者のまわりですら、年間720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満という具体的基準を知っている者はほとんどいなかった。ポイントは、多くの労働者が「なんとなく上限がある」ことだけ理解しており、実際の労働基準法上の上限について理解が十分ではないという構図である。

この構図のなか、筆者が人事担当者などから耳にするのは、大企業においては特別条項の締結有無を問わず、事実上、時間外労働月45時間前後に管理ラインが引かれている場合が少なくないという話である。そのラインを念頭に月30時間、40時間残業するとシステム上でアラートが出たり、労働者に直接メールが配信されたりする。特別条項無しの三六協定を締結した事業所で許容される時間外労働の上限(月45時間)が1つのボーダーラインとなっている形だ(※8)。ただ、繰り返すが特別条項付き三六協定締結事業所の場合には、単月100時間未満、複数月平均80時間以内が上限である。この上限とは別に、月45時間前後というラインが引かれ、さらには企業内で法令以上に厳格な形で「月60時間は半年に〇回まで」や「月80時間は超えてはならない」という社内ルールを設定している企業が存在する状況にある。

企業がレピュテーション・リスクを勘案した運用を行っていること自体は決して悪いことではないが、実態として押さえておく必要がある。

なお、労働時間規制について留意すべきは、現行法の特別条項付き三六協定の時間外労働上限は「過労死水準」と合わせて設定されているということだ。現行法の特別条項付き三六協定以上に働かせるということは、何か起こってしまった際には司法において「過労死」と認定される水準にあるということである。

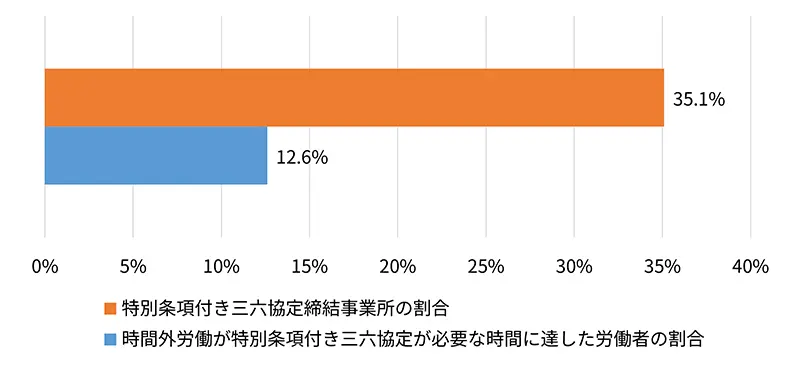

特別条項付き三六協定締結事業所は35.1%

その特別条項付き三六協定を締結している事業所は全体の35.1%である(厚生労働省労働基準局2025年10月資料(※9))。3分の1以上の事業所が締結している。

厚生労働省資料の労働者側統計によれば、「1年間で1か月の時間外労働時間が45時間を超えた回数」は「0回」が全体の87.4%に達している。つまり、逆に言えば時間外労働月45時間を年に1回でも上回った労働者は100%から87.4%を引いた1割強であるということだ。

あらためていうが、三六協定締結事業所は35.1%ある。しかし、その効力を活かして時間外労働を月45時間超行った者は1割強しかいないのだ(図表2)。この数値のギャップに、現行法が要請する規制より厳格な社内ルールの存在が伺える。さらに労働者が「なんとなく」認識している上限とは、労働基準法の上限ではなく、自らのもとに警告がアナウンスされる自社のルールではないか、とも推察される。

図表2 特別条項付き三六協定締結事業所とその上限を超えた労働者の割合

(出所)厚生労働省労働基準局,2025年10月,「労働基準関係法制に関する議論の状況について」

(出所)厚生労働省労働基準局,2025年10月,「労働基準関係法制に関する議論の状況について」

32条違反が36条違反より9倍多いことが意味すること

労働時間規制をめぐってはもう一つ問題がある。中小企業を中心に、労働時間規制の現行ルールを把握し、それに沿った対応ができていない企業が少なくないという点である。実際、厚生労働省資料によれば、特別条項を締結していない事業所も6割以上あり、42.3%は三六協定自体を締結していない。事業運営においては突発的な事情で労働者に時間外労働をさせざるを得ない場面は生じうるし、そのためには三六協定の締結は不可欠である。しかし上記の実態からは、現行法のルールを把握せず、必要な対応を行っていない企業が少なからず存在することが分かるし、その状態で「労基署の臨検に入られた。違法な労働時間ということで指導された」企業が多い可能性を示唆している。

このことはデータからも把握できる。令和6年度労働基準監督年報(速報値)によれば、全国の定期監督等実施状況・法違反状況では、労働時間(労働基準法32条)違反が19,848件、上限規制(労働基準法36条)違反が2,156件である。

32条違反が36条違反に比べ9倍多いが、32条違反は三六協定を結んでいない場合に労働時間上限である1日8時間または週40時間を超えたことなどによるものである。つまり、三六協定(場合によっては特別条項付き)を締結すべきなのに(週40時間を1分でも超えた労働者が一人でもいれば三六協定締結が必要となる)、締結していない旨の違反である。

まさに労働時間に関して、「労基署の臨検に入られた。違法な労働時間ということで指導された」ケースについて、約90%が三六協定等の未締結によるものなのだ。42.3%が三六協定自体を締結していない事実を思い起こせば、首肯できる状況ではある。三六協定未締結事業所が中小企業に多いことを考えれば、地方に行くほど同様の傾向は顕著になるだろう。実際に東京労働局の監督指導における違反事項の内容について、2023年の結果になるが、主な違反事項別事業場数の割合で、労働時間(労働基準法32条)違反が13.5%、上限規制(労働基準法36条)違反が3.4%である。やはり32条違反のほうが著しく多いが、大企業が多い都内では32条違反と36条違反の割合の差はおおむね4:1と縮小している。地方部も都市部も、労働基準監督行政の労働時間規制違反に関するメインの業務は、企業の労働法への基本的対応の欠如に起因している。

こうした企業の時間規制対応の状況をみていくと、多くの企業や労働者が現行法の具体的上限を理解しているのか疑問がある。この点こそが、現行の労働時間規制への不満の裏にある、真の社会課題ではないだろうか。

経済成長に必要なのは、地に足のついた労働時間の議論

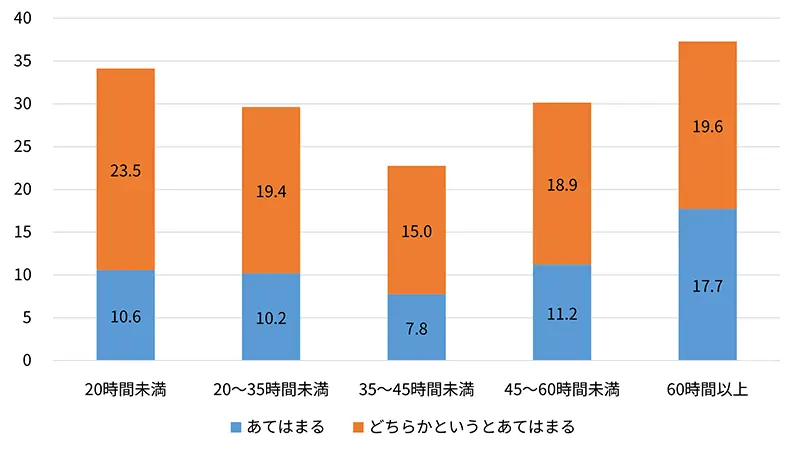

労働時間規制の緩和が政策議論の俎上に上がっている背景には、人手不足の中で「もっと長い時間力を発揮して欲しい」という企業側のニーズや、経済成長のためには労働力の確保が重要であるという社会的な問題意識があると言えるだろう。この一人あたり労働時間を増やすことについては、興味深い分析結果がある。リクルートワークス研究所が2024年に実施した労働時間についての考え方に関する個人向け調査(※10)を分析すると、労働時間を増やせる・増やせないについて“U字カーブ構造”が存在している。

「労働時間は、自分の自由に増やすことができる」(※11)か聞いた結果を、今の労働時間別に、59歳以下の正規雇用者を対象に整理した(図表3)。この結果、週「20時間未満」と週「60時間以上」の両端が「増やすことができる」とする割合が高いというU字カーブの結果となっている。特に週「60時間以上」の者は「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」合わせて37.3%と労働時間別で最も高い。週60時間以上は時間外労働で月80時間以上の水準であると考えられ、当然、特別条項付き三六協定の水準にある。厚生労働省の資料によれば、正社員において月80時間以上残業している者は正社員のうち0.5%である。ごく少数のスーパーマンのような超長時間労働者は、現行法のルールや自身のキャパシティをよく理解しているのかもしれない。

しかしこの場合、社会政策的に注目すべきは、人数的にもボリュームゾーンである週「35~45時間未満」で働いている者、まさに労働基準法32条の基準付近で就労している労働者が、なぜ「自分の自由に労働時間を増やすことができない」と答える割合が高いのか、ということだ。

3つの理由が考えられる。第一に、指摘してきたオーバーコンプライアンスの問題である。休日残業の事前申請、労働時間管理システム導入に伴う管理厳格化といった影響により、三六協定の締結などの条件を満たせば法律上は可能であり、実際に業務遂行上より長く働く必要があるにもかかわらず、「できない」と認識しているケースである。この場合のオーバーコンプライアンスには企業側の“過剰ルール”と、労働者側の不見識による“過剰ブレーキ”の両面が指摘できる。この点については、週「45~60時間未満」働いている者についても同様のことがいえ、週50時間強働いていれば月45時間ルールとの関係も生じうる。先述した“月〇時間を超えてよいのは年に1回まで”などという、“企業独自ルール”との関係でも労働時間が週50時間を超えてくる際には抵触することが増える。

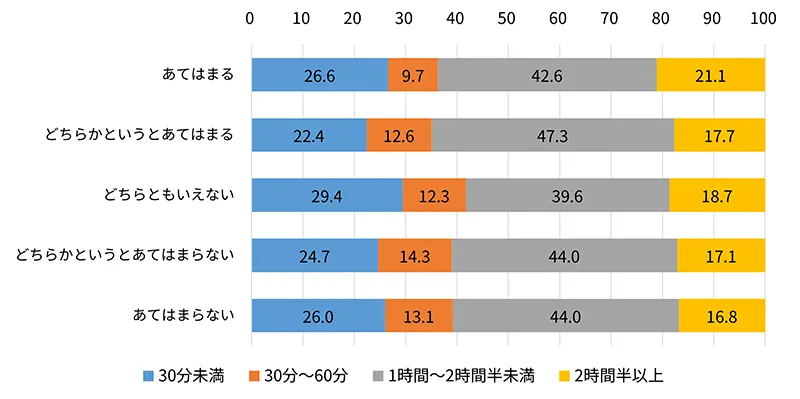

第二に、可処分時間の問題である。労働時間を自由に増やせないのは法律のせいでも何でもない、家に帰って“家のこと”をせねばならないため、という労働者が多いのではないかということだ。この可能性は十分にあろう。ただ、働いている日の家事・育児時間(※12)を、労働時間を自由に増やせるかどうかの回答結果と合わせて見てみると、家事・育児時間の長さは「労働時間を自由に増やせない」という回答傾向の差に結びついていないことがわかる(図表4、正規雇用者・週35~45時間未満)。むしろ、「労働時間を自由に増やせる」という者の方が、働いている日の家事・育児時間が長い者がやや多い(「あてはまる」者で、働いている日の家事・育児時間が2時間半以上21.1%)。

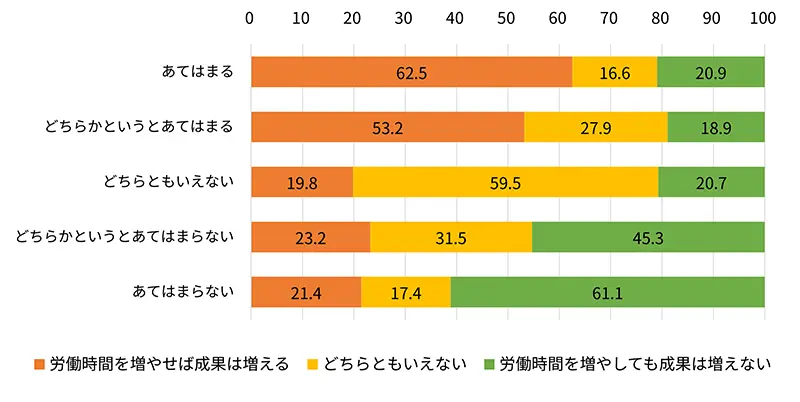

第三に、インセンティブ設計の問題である。労働時間が増えても成果が増えない、成果が増えなければそれに見合った収入の増加が見込めない。このことは時間上限規制が取り払われたとしても、労働者が就労に割く時間を抑制する大きな要因となる。実際に分析すると、如実にこの構造が存在しており、「労働時間を自由に増やすことができる」とする者は、「労働時間を増やせば成果は増える」と認識している者が著しく多い。自由に増やすことができるに「あてはまる」者では、「労働時間を増やせば成果は増える」が62.5%に達している。他方、「あてはまらない」者では、同21.4%にすぎない(図表5)。労働時間を増やせば成果が増え、収入も増えるという投資対効果がなければ、労働者本人にせよその家族にせよ、労働時間を増やせるという発想に至らないことは自然なことである(“みなし残業代”の議論もある)。

筆者はこのインセンティブ構造の改変のためには、時間外割増賃金率の引き上げが最も効果的な打ち手であると指摘してきた(※13)。より多くの時間を自社での仕事に割こうという社員に対して日本企業は報いることができていない(※14)。割増賃金率引き上げは企業側の発意のみで実施することが可能(上げる分には法改正は必要ない)であり、厳格な労働時間管理による生産性向上(いわゆる“生活残業”の抑制)と、自社の社員の強いコミットメントを両立させる仕組みを開発する企業が出現することが望まれる。

こうした論点を解消し、労働投入量の維持・増進、すなわち日本経済の成長を考える際には、正社員の91.4%(厚生労働省資料)を占める時間外労働月45時間以下で働いている者が「なぜもっと働けないのか」に対して手を打っていくことが近道であろう。

図表3 週平均労働時間別「労働時間を自分の自由に増やすことができる」割合(%)(正規雇用者、59歳以下) 図表4 「労働時間は、自分の自由に増やすことができる」回答別、働いている日の家事・育児時間の割合(%)(正規雇用者、59歳以下、週35~45時間未満)

図表4 「労働時間は、自分の自由に増やすことができる」回答別、働いている日の家事・育児時間の割合(%)(正規雇用者、59歳以下、週35~45時間未満)

図表5 「労働時間は、自分の自由に増やすことができる」回答別、労働時間と成果の認識(%)(正規雇用者、59歳以下、週35~45時間未満)=「労働時間を増やせば成果は増える」と思っている労働者ほど、「労働時間を自由に増やすことができる」と回答してい

触らぬ神に祟りなしから、「聞いて・直して・正す」へ

話を戻せば、オーバーコンプライアンス(統制過剰)については、現代日本企業の「3つの過剰」の1つとして野中郁次郎氏が言及してきた論点である(※15)。3つの過剰のうちの「統制過剰」について、本稿で検討してきた労働時間に関しては、労働基準監督署の判断基準が企業側からみて分かりづらいことが、オーバーコンプライアンスを生んでいる可能性がある。とりわけ、累次の労働法改正によりルールが複雑化し、結果として何が適正な状況なのかを見えにくくしている懸念がある。

この問題を解決するためには、全国的に指導の基準を明確にするためにも、労働時間制度について適法な運用がされているケースを具体的な事例に基づいて例示列挙するとともに、違法であったケースを整理し社会に発信していく事が有効であろう。人事の現場では自社の労働時間制度を改正する際に、担当の労基署に口頭で確認する(“言質をとる”)ことが行われているという。しかし、口頭で確認した担当者はいつか異動してしまうし、多忙な監督業務なかですべてに対応することも難しくなっているかもしれない。そもそも担当者へ電話口で確認したことは労働基準監督行政を拘束しないことは言うまでもない。

しかし、現状では明確な基準がないために、この“お守りがわり”のような口頭確認しかやりようがないのだという。労働時間制度の適切な運用に関する情報が著しく乏しく、その監督指導の基準が法律の文面と厚生労働省のガイドラインによってしか明示されていない状況により、法律に則った運用をしようと心掛ける経営者や企業人事ほど、運用するうえで法律よりも厳しい基準を設けざるを得ない現状を生み出している。その動きが、時間外上限規制に対する企業や政治からの見方を厳しくしていることの根底にあるとすれば、労働者を守るという本来の趣旨に鑑みて由々しき事態ではないだろうか。

三六協定が未締結の状態で残業させる事業所は問題外だが、締結している企業にとっても自社の労働時間制度が適切なのかの判断は極めて難しい。変形労働時間制や裁量労働制をとっている場合には尚更である。裁量労働制をとっていると立入検査の対象となりやすいという噂により、裁量労働制を取りやめた企業も多いと聞く。労働基準監督署に相談を、とアナウンスされるが、そもそも地元の労基署に自社の労働時間管理を相談することで、(実際はそんなことはないとしても)当局に睨まれてしまうのではと感じるのが人情というものである。

この問題を解消するために参照しうるのが、産業競争力強化法によるグレーゾーン解消制度という制度である。これは「新しく開始する事業における規制の解釈・適用の有無を確認したい」際に「具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度」(※16)である。これまで同制度を用いて累計293件が回答されている。

例えば、職務限定(ジョブ型)など新たな体系で人事制度を再構築しようとする企業が、自社で構想する労働時間制度(この時間は労働時間にカウントすべきか、こういった変形労働時間は適正か、こういった仕事は裁量労働に馴染むか等)を、事前に統一的な見解にもとづく当局に対して適法か照会・確認できる仕組みを構築する。その適正・不適正の判断を社会へ周知することができれば、過剰統制の問題は軽減できるだろう。いわば、労働時間管理版グレーゾーン解消制度である。企業側からの照会だけでなく、労働組合側からの照会、あるいは合同での照会なども日本の労使関係に馴染むかもしれない。

労働関連法が毎年のように大きく改正される時代に入り、どこまでがセーフなのかわからないために、企業がとりあえず労働法で許容される以上に厳格なルールを設けておこう、あるいは柔軟な労働時間制度を取りやめておこう、という姿勢に陥らせている可能性を指摘してきた。筆者はこの「藪蛇だから当局には聞かずにおこう」「臨検リスクがあるからこのあたりに社内基準をおこう」という姿勢が、現行の労働時間規制問題の根幹であると考える。「規制当局に痛くない腹を探られたくない」あるいは「違法状態かもしれないがやってしまおう」、このいずれの姿勢でも、結果として企業・労働者双方の労働法リテラシーは高まることはなく、最終的に労働者を守ることはできない。企業の不満が、再緩和の議論につながってしまっているとすれば尚更である。

触らぬ神に祟りなしで企業の自主規制=オーバーコンプライアンスが最適解となっている現状を、「聞いて・直して・正す」という姿勢にシフトさせるのだ。

また、そのようにして確認された事例を匿名で整理し公開すれば、中小企業や労働者自身を含む日本社会全体の労働時間ルールへの認識を何段階も上げることができる。急速に再構築されている労働法体系への理解の水準を引き上げる、なによりの“教材”になる。

まず、二層構造の把握を

政府がまず行うべきは、オーバーコンプライアンスの実態把握である。単に企業が三六協定を締結しているか、個人が何時間働いているのか、では日本企業の労働時間規制の現場の実態を明らかにすることはできない。極めて日本的な“本音と建て前”の状況、すなわちルールが二層構造となっている現状に焦点を合わせるのだ。現状を把握し、なぜ二層構造が生まれているのか、解消するためにはどうすればよいのかを考えるのだ。

少なくとも企業が法令上の基準を活かしきれていない現状では、企業間でも労働時間の議論で想定する前提がかなり異なる状況にある、同床異夢ならぬ“異床同夢”になっているといわざるを得ない。このような状況で労働時間規制が再び緩和されたとして、それを多くの企業は使いこなせるのだろうか。

また、企業側の労働時間規制に関するニーズを調査する際には、具体的にどの規制に困っているのか、年720時間以内が難しいのか、複数月平均80時間か、はたまた単月100時間未満か、それとも特別条項の発動が煩雑なのか、変形労働時間が使いにくいのか、といった粒度で聴取・調査をすることを提案する。「規制が厳しい」という企業の、「規制」認識のレベルにかなりバラつきがある可能性が高いことがわかっているためだ。合わせて、「規制が厳しい」ということを規制当局に伝えること自体が立入検査リスクだと感じる企業も多いため、調査は第三者が実施することが望ましい。

本音と現場の議論からはじめよ

労働時間規制は労働者が職場で何時間働くのか、というこの社会で就労するすべての人に適用される日常に対するルールである。体裁や見え方だけをなぞるのではなく、「本音」と「現場」の議論をせねばならないのは当然だろう。

本稿で見てきたように、三六協定未締結の事業所が42.3%に上っており、労基署の労働時間違反指導の8割以上が労働基準法32条違反であること、中小企業の9.9%が労働時間上限を「知らない」と答えた調査など、中小企業を中心に労働時間規制だけでも法改正に「ついてこられない」企業が多数存在していることも見えてきた。この状況でさらに今、勤務間インターバル制度や、労働者代表の厳格化などの議論がなされている。しかし、これ以上労働規制を複雑にしたところで、もはや「ついてこられない」企業をさらに増やすだけではないか。すると、労基署の業務量はさらに増加し、国際的に乏しいと言われる人員で労働基準監督の現場を支えることはますます困難になっていくだろう。それが労働者を守ることになるのだろうか。

日本の労働を良くするために今必要なのは、複雑なルールではない。何かあった時のレピュテーション・リスクや労基署の立ち入り検査の可能性を避けるために、企業が保守的な社内ルールを設定する構造を維持したまま、労働時間規制を緩和することでもない。労働法というルールに対する理解の増進と、そのルールを用いて自社にどのような労働時間体系をつくることができるのかを企業と労働者が考え、その適正性を行政とも相談しながら設計していける、本音と現場の議論の場である。

本音と現場の議論のなかでこそ、企業の不満と労働者の不安の両方を、完全に解消するには至らないまでも現状よりも良いものにできる。建前と理論の議論を経て、そんな解決策を模索するときがやってきたのだ。

(※1)日本経済新聞社とテレビ東京が実施した2025年10月24~26日の世論調査結果。

日本経済新聞,2025年10月27日,労働時間規制の緩和、賛成64%・反対24%

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA24CMC0U5A021C2000000/

(※2)JNN世論調査2025年11月1・2日実施。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2264746

(※3)リクルートワークス研究所,2025,全国就業実態パネル調査2025。集計にあたってはクロスセクションウェイトxa25を用い、正規雇用者全体を母集団とした割付を行い実施した

(※4)https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001486603.pdf

(※5)日本経済新聞,2025年10月14日,もっと働きたい人6%どまり 厚労省試算、「年収の壁」解消にはニーズ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0971Z0Z01C25A0000000/

(※6)厚生労働省,時間外労働の上限規制 わかりやすい解説P.4 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

時間外労働についての法律上の規定は以下の通り(三六協定部分抜粋、下線筆者)。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(令和7年6月1日施行)

第三十六条

(略)

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

(※7)大阪労働局,2023,働き方改革関連法に関する認知度について

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202302091830k.pdf

(※8)時間外労働月45時間以上が精神障害労災の認定基準の1つとなっている事情もあると考えられる

(※9)厚生労働省労働基準局,2025年10月,「労働基準関係法制に関する議論の状況について」 本稿における「厚生労働省資料」は特に注記がない限り当該資料を指す

(※10)リクルートワークス研究所,2024,働き方のこれからに関する1万人調査

リクルートワークス研究所が毎年実施する、5万人規模の就業者を対象とした「全国就業実態パネル調査」(以下JPSED)の追加調査として実施しており、前後年の回答結果と合わせて分析が可能

(※11)「次のことは、あなたの仕事にどれくらいあてはまりますか。」としたうえで当該質問をしている

(※12)「昨年12月時点の平均的な1日において、以下のことに、どのくらい時間をかけていましたか。」として働いていた日と休日に分けて調査している

(※13)古屋星斗,2025, なぜ、若者は労働時間規制の緩和に『賛成』なのか

(※14)「長時間働いた若手が3倍課長になりやすい」ことが示す新たな社会課題 古屋星斗, https://www.works-i.com/column/hataraku-ronten/detail039.html

(※15)https://www.works-i.com/works/special/no187/organizational_fraud-01.html

(※16)経済産業省HP,

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ