労働基準監督は「働き方改革」でどう変わったか 古屋星斗

労働基準監督行政のこれまで

本稿は、厚生労働省が労働基準監督行政の総括として毎年掲出している「労働基準監督年報」の経年データをもとに、特に「働き方改革」(関連法が2019年から施行)以降の労働基準法関連の監督行政の変化を整理し、監督行政の状況から労働法の課題を検討することを目的とする。

労働基準監督署は「この法律(注:労働基準法)に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさど」る(労働基準法99条)行政機関であり、厚生労働省の一機関である。労働法に基づいて、過重労働や賃金未払い、不当解雇など、法に違反する企業への監督・検査や指導・処分を行っており、司法警察職員でもある労働基準監督官が所属している。いわば、日本の労働環境と労働条件の守り手である。

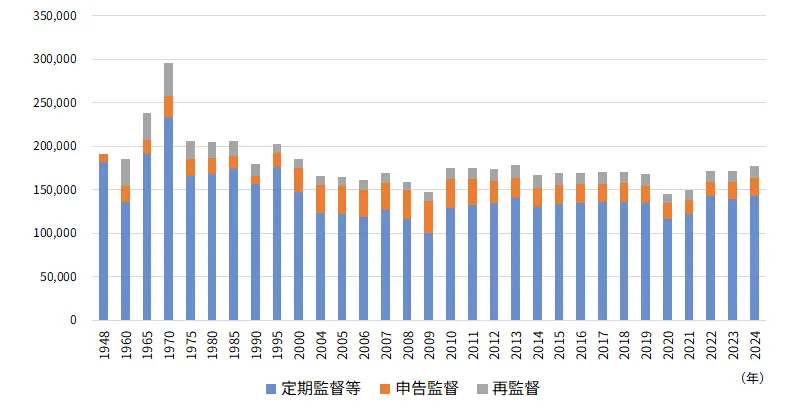

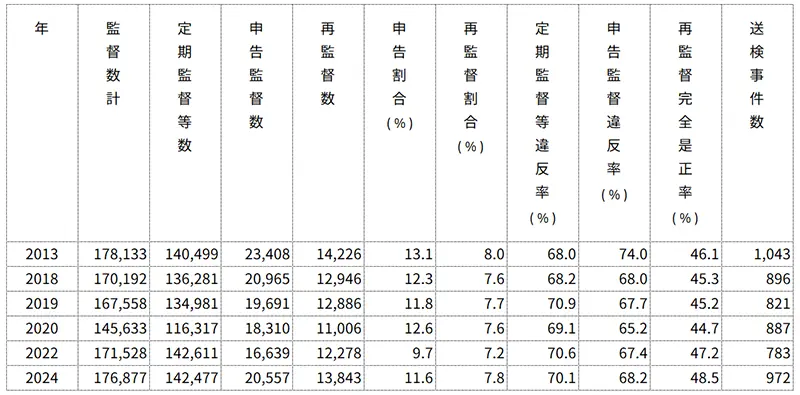

まず、監督実施総数とその内訳(定期監督等/申告監督/再監督)の推移を整理する。記録を確認できる1948年以降について整理した(図表1)。戦後の労働基準監督実施件数を俯瞰すると、1970年に計30万件近くとなっていた以外は、概ね年間20万件前後で推移しており、2004年以降は安定的に推移していることがわかる。具体的に言えば、リーマンショックやコロナショックの時期を除いて、計17万件前後である。

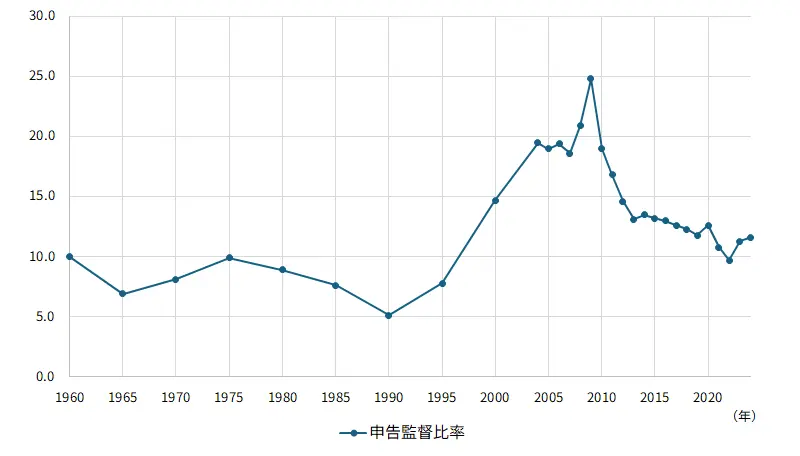

総数の内訳については、定期監督(計画に基づいて実施されるもの)と申告監督(労働者からの申告により実施されるもの)の割合の傾向が年によって異なっている。図表2に申告監督の監督実施総数に占める割合を示した。2009年のリーマンショック期に24.8%を占めているが、それ以降は概ね10%から13%の水準となっている。

図表1 監督実施件数(内訳別、1948-2024年)

図表2 申告監督比率(監督実施総数に占める割合)の推移(%)(※1)

図表2 申告監督比率(監督実施総数に占める割合)の推移(%)(※1)

ちなみに、この労働者からの告発による監督実施である「申告監督」件数に関しては、明確な傾向がある。失業率が高いときに件数が増加する傾向である。

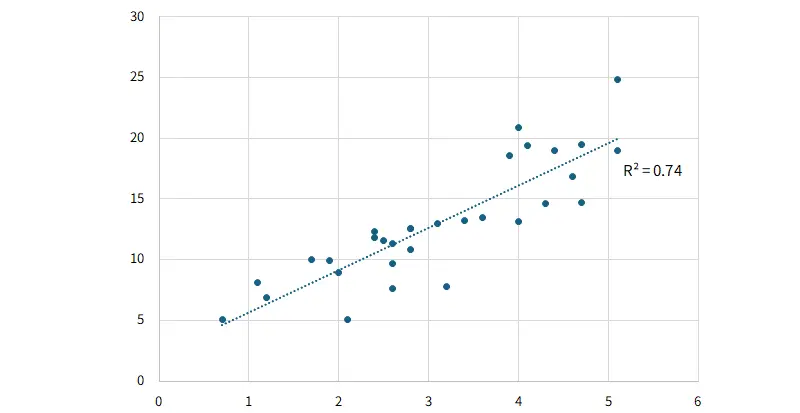

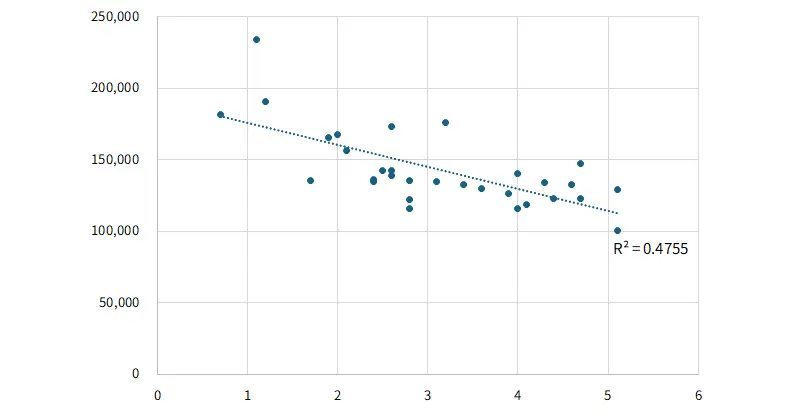

完全失業率(年平均)と申告監督割合を見ると、失業率が高い局面ほど申告監督の比率が高い明確な傾向がある(相関係数.74)。

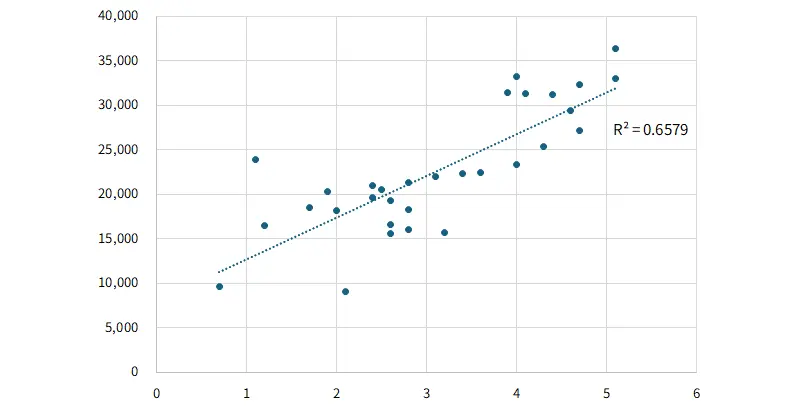

重要なのは、この関係が「労基署の監督対象が景気局面で入れ替わる」ことを意味している点である。景気が良くても悪くても監督総数は増えないが、その内訳だけが変わっているのだ。つまり、完全失業率と申告監督件数は正の相関がある(図表4。相関係数.66)。他方で、完全失業率と定期監督等件数は負の相関がある(図表5。相関係数.48)。

不景気で失業率が上がるほど、定期監督等は減っている。

これは、監督実施の総量が、労働問題の多寡ではなく、主として労働基準監督行政のキャパシティ、具体的に言えば労働基準監督官の人員数(2024年度3122人(※2))によって決定されていることを示唆している。労働基準監督官1人あたり年間50件強の監督を実施している状況は、例年ほぼ変化がない(なお、労働基準監督官の体感としてはこの倍程度の年間監督件数であるという声もあった(※3))。人員を大きく増やせない前提(※4)では、景況感が悪化し申告監督が増える局面では定期監督等の実施が難しくなる。逆に、景気が安定し申告が落ち着く局面では、(労働問題が減少していたとしても)定期監督等の計画的実施に重点が置かれやすい(※5)。

図表3 申告監督割合(※6)(%、縦軸)と完全失業率(%、横軸)

図表4 申告監督件数(縦軸)と完全失業率(%、横軸)

図表4 申告監督件数(縦軸)と完全失業率(%、横軸) 図表5 定期監督等件数(縦軸)と完全失業率(%、横軸)

図表5 定期監督等件数(縦軸)と完全失業率(%、横軸) 図表6 主要年の状況(監督数・違反率・送検数)

図表6 主要年の状況(監督数・違反率・送検数)

「働き方改革」(2019年)以降の情勢

続いて、近年の監督で把握された主な法違反の内容別推移から、対応の重点がどのように変化したかを確認する。

違反内容の変化は、監督行政が直面する課題の変化を映しているといえる(図表7)。2013年以降、大きな変化があったのは、労働時間と有給休暇関連の違反である。ともに働き方改革関連法によって大改正があった部分であるが、労働時間に関しては「上限規制」が新設されており、これに伴って違反件数が急速に増加している(ただし、2023年の違反件数が3490件に対して2024年は2156件とピークアウトしている)。労働時間関連の違反件数の全体像として、「労働時間(労基法32条・旧40条)」違反の件数と合わせてみると、2013年に3万件余りだったものが2019年にはほぼ横ばい、2024年には2万件弱と減少傾向にあることがわかる。

他方で、「年次有給休暇(労基法39条)」は義務取得が新設されたこともあり、違反件数が2019年比で2024年に50倍を超えて1.2万件に及んでいる。さらに「年次有給休暇管理簿」の作成義務(労基則24条の7)も8000件強となっており、合わせて違反件数だけ見れば労働時間関連違反件数と同等の規模となっている。

こうして違反内容別に見ていくと、2024年の労働基準法関連の違反件数上位は多い順に「労働時間(32条)」「割増賃金」「労働条件の明示」「年次有給休暇」「就業規則」となっている。特に2019年以降は、①時間外労働の上限規制、②有給休暇の義務取得(5日取得義務と管理簿作成)という新規の遵守内容が労働法体系に加わり、監督・指導の重点が「長時間労働そのもの、賃金未払いそのもの」だけでなく、「制度・手続きの整備(36協定、年休取得、記録管理)」へ広がっている(なお、労働基準法以外に、労働安全衛生法関連の違反摘発も存在することに留意が必要)。

一方で、労働時間(労基法32条)違反が依然として内容別で最大級であることは、企業(特に中小企業)で基本的な労働法への理解が十分ではないこと、運用体制の未整備への対応が監督行政の“土台の仕事”として残り続けていることを示唆する。労働時間の上限規制(36条)違反よりも10倍近い規模で32条違反が存在し続けていることは、上限を超えたかどうか以前に、手続き面や管理体制の未整備(36協定の未締結など)が監督行政のメインの業務になっているということだ。監督行政は、企業の労働法への理解不足にリソースをとられる構造を抱えているといえる。

図表7 法違反状況の推移(違反件数100件以上の項目抜粋。労働安全衛生法など関連除く)

監督行政の変化から見える労働法体系の課題

以上の通り整理すると、監督実施総数は2013年→2024年で大きくは変わらないが、2019年以降に取り締まるべき事項が増加していることがわかる。監督実施総数が変わっていないことは監督資源が限られており、人員制約のもとで多様化した事項に対応せざるをえない状況が顕在化している。また、監督資源を圧迫しているのは、企業の労働法への理解不足であると考えられ、監督行政自体の問題というよりは労働政策広報の問題である。

「有給休暇管理簿がない」といった主として制度への理解不足による違反はもちろん違反ではあるが、その改善はただちに労働者の労働環境を好転するものではない。労働基準監督官がその専門性を働き手の豊かな職業生活の実現につなげるためには、相次ぐ労働法改正への理解を抜本的に改善する必要がある。今後さらに複雑な労働法ルールが設けられる可能性があるが、現在の問題の構造をふまえればルールの理解が困難な企業をさらに増やすだけに終わる可能性が高く、それは労働基準監督官に“書類不備の指摘”に類する仕事を増やすだけである。実際に、近年の労働基準監督は「就業規則未整備」「36協定未締結」「有給休暇管理簿がない」などの指導件数が上位に入っており、書類・手続きの是正が中心となっていた。手続き面が煩雑になれば、その指導に工数をとられ、労働条件改善(長時間労働改善、賃金未払い是正など)が必要な事業所の問題へ踏み込むリソースが確保しづらくなる。なお、手続き面の不備に関しては労務管理のIT化・DX化を進める過程で自動的に解消できる(管理システムが法定手続きを前提に設計されている)部分でもあり、労務管理を紙で行っている日本企業がまだまだ多いという構造的な背景も浮き彫りにしている。

また、36条上限規制、年休5日義務、年休管理簿は導入直後に違反件数が跳ね上がっており、これは企業の対応不足を示しているが、これまで存在しなかったルールが新設されたことにより企業現場の対応が難しかったことが背景にあるだろう。今後、ルールの新設、例えば勤務間インターバルなどの法定の際には同様の問題が生じる可能性が高い。

制度の複雑性が高まることは、こうした対応不備の問題と併せて、大企業では社内ルールが法規制より厳格化し、現場では過剰統制(オーバーコンプライアンス)が生じうる。労働時間規制は、単なる“強化・緩和”の議論だけではなく、“理解可能性”と“運用可能性”を中心に再設計が必要なのではないか。

累次の労働法改正によって、「制度未整備(アンダーコンプライアンス)」と「統制過剰(オーバーコンプライアンス)」の二極化の状況が顕在化していることをふまえ、現場で働く労働者のための労働法体系が求められている。

(※1)1948年の統計もあるが、戦後の労働法体系施行前後の関係で「再監督」が存在していないために除外した

(※2)労働基準監督年報令和6年度

(※3)その理由として、労働基準監督官であるが厚生労働省本省・都道府県労働局で業務を行っている者、管理職を務めている者、といった監督官がおり、事業所の監督に従事している監督官の数は年報記載の人数よりも少ないことが指摘される。また、地域によっての監督件数の多寡の違いがあることが個々の監督件数の体感と平均値の差違となっている可能性がある

(※4)なお、ILOでは労働監督官の人数の目安を「労働者1万人あたり1人」と置いているが、直近で日本の就業者総数は6800万人強となっており、ILO基準と比較した場合に日本の労働基準監督官は半分以下の水準である

(※5)近年の趨勢を見るとコロナショック期の2020~2021年は「監督実施そのものが制約される」要因が強く、景気指標だけでは説明しきれない部分が当然存在する

(※6)完全失業率は総務省,労働力調査より年平均値

なお、本稿の執筆にあたっては、労働基準監督官経験者、社会保険労務士、企業人事の方々に事前に意見を求め参照とした。特に労働基準監督の実務に関するY氏の意見は、本稿の統計解釈含め示唆が大きかった。ここに謝意を表する。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ