「健全な人材流動化」をジョブ型雇用で実現する条件 中村天江

1 雇用流動化をネガティブからポジティブへ

日本企業がジョブ型雇用を検討する背景には、過度な新卒採用偏重を見直し、中途採用を増やしたいという思惑がある。少子化により若年人口は減少の一途をたどっているため、新卒の人材争奪戦は熾烈を極めるようになっている。また、DXやグローバルの事業の推進のためには、経験者を社外から獲得した方が効率的なこともある。

とくに人材の流動性が高いIT業界や海外では、市場価値に見合った待遇を提示できないと人材を獲得することができず、仮に獲得できてもすぐに辞められてしまう。魅力的な待遇提示が急務なことも、ジョブ型雇用への転換を後押ししている(※1)。

しかし、今まで日本では「雇用の流動化」は、ネガティブな意味で使われることも多く、必ずしもポジティブな事象とはいえなかった。バブル経済の崩壊以降、企業が人員を柔軟に調整し人件費を削減するために、正社員以外の労働者の活用を増やしたことで、不安定雇用や低賃金といった社会問題が起きたからだ。

いわゆる「非正規化」による雇用流動化と、ジョブ型雇用による雇用流動化に違いはあるのか。どうすればジョブ型雇用によって健全な人材の流動化を実現できるのか。本稿ではその点について論じていく。

2 国際的にみて日本はすでに流動的

これまでも述べてきたように、ジョブ型雇用は解雇のしやすさを意味しない。図表1は、雇用されて働く人の勤続年数の分布と平均勤続年数をまとめたものだ。

雇用者の平均勤続年数は、日本12.1年、アメリカ4.2年、フランス11.2年、ドイツ10.5年、デンマーク7.2年である。欧米諸国がおしなべて平均勤続年数が短いのではなく、アメリカだけが突出して勤続年数が短い。フランスやドイツの平均勤続年数は、アメリカよりもむしろ日本に近い。

フランスやドイツはジョブ型雇用の国ではあるが、アメリカと違い労働者保護が強く、解雇は容易ではない。デンマークはフレキシキュリティ政策の国であり、企業は労働者を解雇できる一方で労働者保護の制度も充実しているため、アメリカとはやはり労働環境が異なる。

しかしながら、日本の勤続年数はフランスやドイツと近く、もはや日本は雇用が安定しているとはいえず、雇用は流動化しているととらえる方が自然である。

図表1 勤続年数の国際比較 出所:労働政策研究・研修機構(2019)「データブック国際労働比較2019」より作成

出所:労働政策研究・研修機構(2019)「データブック国際労働比較2019」より作成

3 日本だけ、好条件での転職が難しい

すでに日本の雇用は流動的だが、「仕事を好条件で移ることができるか」という点になると、一転して異なる様相を呈す。

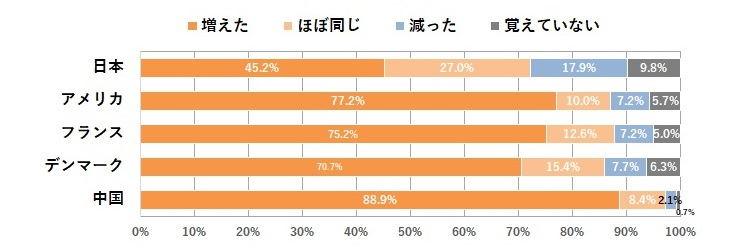

図表2は、筆者らが日本・アメリカ・フランス・デンマーク・中国で大卒の30代40代を対象に行った調査の結果である。転職によって年収が「増えた」割合は、日本以外の国では70%を超えているにもかかわらず、日本だけは45.2%と、25%以上の開きがある。日本だけは、転職によって年収が「減った」割合も他国より10%以上高い。雇用は流動化したものの、好条件での転職は難しい、というのが日本の実態なのだ。

図表2 転職による年収変化 出所:リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

出所:リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

※転職経験あり、週労働20時間以上のみを集計

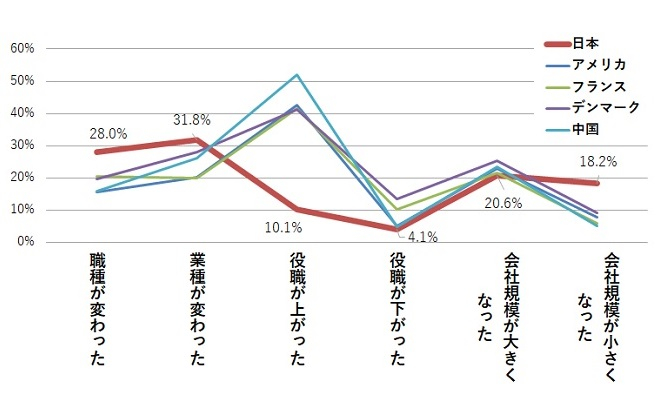

他国ではなぜ好条件の転職が可能なのだろうか。データを分析すると、いくつかの特徴が浮かび上がってくる(図表3)。

まず、日本は転職によって職種や業種が変わる可能性が高い。加えて、会社規模も小さくなることが多い。それに対して、日本以外の国々では、職種や業種は変わりにくく、会社規模も小さくなりにくい。さらに他国では、転職によって役職が上がる可能性が大いにある。

全般的に、日本以外の国々では、専門性を活かしながら、キャリアアップのための転職が可能なのに対し、日本では経験を活かせないリセット型の転職も余儀なくされているといえるだろう。

ジョブ型雇用のもとで、同じ職種で役職が高くなれば、賃金が増えるのは当然である。それに対して日本では、雇用の流動化は進んでいるものの、キャリアアップ型の転職は依然容易ではないのだ。

図表3 転職による変化 出所:リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

出所:リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

※転職経験あり、週労働20時間以上のみを集計

4 ジョブ型雇用により硬直的な賃金制度から脱却を

図表3の結果から、日本でも同一職種・業種で、役職が上がったり、会社規模が大きくなったりする「上方移動」の転職が増えることが期待される。

すでに労働施策総合推進法が改正され、社員301人以上の企業には、中途採用比率などの公表が2021年4月から義務化される。また、経団連報告書でも、ジョブ型雇用の方向性として下記の記載がある(※2)。

「採用面においては、新卒者と中途・経験者の割合、その方法の見直しが考えられる。従来型の新卒一括採用に加え、特にジョブ型の人材に対して、中途・経験者採用や通年採用をより積極的に組み合わせるなど、採用方法多様化・複線化を図っていく。(中略)こうした高度人材に対して、市場価値も勘案し、通常とは異なる処遇を提示してジョブ型の採用を行うことは効果的な手法となり得る」

中途採用を積極に行う企業が増え、その際、社内の賃金等級制度に依拠するだけでなく、市場価値を勘案した高額報酬を提示することが期待され始めている。

これまで日本企業は、先端技術の専門家や海外事業の経験者に対しても、全社一律で整備された賃金テーブルにもとづく処遇しか提示できず、市場評価をふまえた高額報酬を提示する外国企業などに、人材獲得で競り負けてきた。

賃金制度上は高額報酬を提示できるにしても、ひとたび設定すると、以降そのポストや処遇を変えられない人事の下方硬直性のために、人材獲得をあきらめることもあった(※3)。

このような硬直的な賃金・人事制度のままでは、企業は優秀な人材の獲得に苦労し、環境変化に乗り遅れ、機会損失をこうむり、いずれ競争力を失っていく。

しかし、ジョブ型雇用のもとでは、職務に応じた処遇提示が可能になる。また職務の変化に合わせて処遇を変えることもできる。ジョブ型雇用の導入により、企業が賃金や任用の柔軟性を高め、市場評価の高い人材に対して積極的に高待遇を提示するようになれば、企業の人材獲得力は高まり、好条件で転職できる個人も増えていく。

ジョブ型雇用は、日本の労働市場にはまだ浸透していないポジティブな労働移動を広げる可能性が大いにある(※4)。

5 個人のリスク増分は賃金に反映を

一方で、処遇の変動性が高まるということは、個人の人生設計に大きな影響を与える。年功賃金と比べれば、将来にわたる収入の保障が弱くなり、人生の見通しも立てにくくなる。

雇用の流動性が高まる分、企業は個人の待遇を高めていく必要がある。具体的には、他社でも通用するスキルや人脈の獲得を支援する。また、一時的に仕事を失ったとしても生活できるよう、退職金のような後払い賃金ではなく、時点ごとに得られる金銭的報酬を拡充することだ。

「人材育成と生産性、『ジョブ型』制度設計の先にある課題」で述べたように、ジョブ型雇用には「攻め」と「守り」がある。守りのジョブ型雇用ではこれまで、個人のエンプロイアビリティを十分に高めることができないまま、雇用が不安定化した。これからは個人のエンプロイアビリティを高め、安心してキャリアチェンジに挑める金銭的基盤をつくることが、健全な雇用流動化に必要不可欠である。

ジョブ型雇用を通じ、健全な雇用流動化を実現するためには、待遇に「流動性プレミアム」をのせる、新たな人事思想に転換していくことが必須である。

(※1)日本経済団体連合会(2020)「2020年版経営労働政策特別委員会報告」

(※2)日本経済団体連合会(2020)「2020年版経営労働政策特別委員会報告」

(※3)中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会

(※4)転職オプションを有している労働者ほど、賃金についての要望をあげやすいこともわかっている。雇用の健全な流動化や、個人単位の労使コミュニケーションを活性化するためにも重要である。中村天江(2020)「集団から個人に移る労働者の“Voice” ―5カ国比較調査にみる日本の現状―」日本労務学会第50回全国大会論稿集

中村天江

※本稿は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ