人材育成と生産性、「ジョブ型」制度設計の先にある課題 中村天江

1 ジョブ型雇用の制度づくりの次に来る3つの論点

前回「ジョブ型雇用の種類と、日本企業が進むべき道」では、ジョブ型雇用の種類を分け、企業が抱えている人事課題によって、ジョブ型への移行は全面導入から部分導入までバリエーションがあることを論じた。

現在日本では、職務記述書の整備や、対象となる社員群の決定など、ジョブ型雇用の制度設計に関心が集まっているが、企業がジョブ型雇用を導入するのは、雇用制度をつくるためではなく、それにより今まで以上の競争力を獲得するためである。

そこで、続編となる本稿では、日本企業が本格的なジョブ型雇用に転換した後、人材マネジメントで直面するであろう3つの論点について考察する。

第1の論点は、日本企業の半数がすでに導入している限定正社員と今回のジョブ型社員の違いについてである。従来の限定正社員はいわゆる「非正規雇用」の延長線上にあるのに対し、ジョブ型社員は競争力を生み出すプロフェッショナルと位置づけられている。ジョブ型社員と限定正社員は、外形的には似た位置づけでありながら、企業が求めているものが全く異なるため、両者の異同についての考察が必要である。

第2の論点は、ジョブ型雇用のもとでの人材育成のあり方についてである。人材育成は日本企業の強みだと長くいわれてきた。しかし、メンバーシップ型雇用とは正反対のジョブ型に転換すると、それに伴い、人材育成の方法も刷新を余儀なくされる。とくにジョブ型雇用のもとでは企業の人事権が弱くなるので、どのようにプロフェッショナルを育てていくのかの方針から見直す必要がでてくる。

第3の論点は、雇用制度の転換による労働生産性への影響についてである。日本の労働生産性は低く、G7最下位が定位置となっているが、グローバルスタンダードなジョブ型に移行することにより、労働生産性を高めることができるのかについて国際調査の結果にもとづき検討する。

2 「攻め」と「守り」のジョブ型社員

2.1 経団連が「ジョブ型社員」を提唱する理由

まず、ジョブ型社員と従来の限定正社員の違いから論じていこう。今年に入ってジョブ型雇用への関心が急速に高まっている背景には、2020年1月に経団連が今後の雇用システムの方向性としてジョブ型雇用を提唱したことがある(※1)。報告書のなかで注目すべき箇所が3つある(下線は筆者による)。

「ここでいう『ジョブ型』は、当該業務等の遂行に必要な知識や能力を有する社員を配置・異動して活躍してもらう専門業務型・プロフェッショナル型に近い雇用区分をイメージしている。『欧米型』のように、特定の仕事・業務やポストが不要となった場合に雇用自体がなくなるものではない。」

「企業活動のグローバル化が進み、人材獲得をめぐる競争が激しくなっている。現状の雇用システムのままでは、意欲があり優秀な若年層や高度人材、海外人材に対して、企業として魅力を十分に示すことができず、人材獲得が難しくなるばかりか、海外への人材流出リスクが高まっている。加えて、自ら職能やスキルを磨き、人的ネットワークを広げ、イノベーティブで付加価値の高い仕事を遂行でき、成果を挙げられる人材が、画一的な人材育成施策や年功型賃金によって、自分自身の成長と活躍の機会が失われていると感じ、エンゲージメントを低下させている可能性がある。」

経団連は、高度人材や海外人材、また、いずれそうなる若年層を惹きつけるために、ジョブ型社員制度を提唱しているのだ。ジョブ型社員に期待しているのは「イノベーティブな付加価値の高い」仕事である。高い職務遂行能力を求めている分、彼らに対して、従来の硬直的な年功賃金や画一的な人材育成を脱して、より個別性が高く、より魅力的な待遇を提供したいと考えていることが報告書からは読み取れる。

経団連は、人件費や教育費を削減するためではなく、むしろ、ジョブ型社員に対しては重点的に投資したいと考えているのだ。

「わが国は、外部労働市場が十分に発達しておらず、労働法をはじめとする様々な制度や慣習もジョブ型を前提としていない。また、メンバーシップ型は既述のようなメリットがあり、現在も多くの企業で採用されていることから、ただちに自社の制度全般や全社員を対象としてジョブ型雇用への移行を検討することは現実的ではない。こうしたことを踏まえ、各企業が自社の置かれている現状と見落としに基づき、まずは『メンバーシップ型社員』を中心に据えながら、『ジョブ型社員』が一層活躍できるような複線型の制度を構築・拡充していくことが、今後の方向性となろう。」

ジョブ型雇用への移行にあたっては、経団連は、プロフェッショナルな職務限定社員を、通常の正社員と複線型で管理する人事制度を想定している。ところが、日本ではすでにかなりの企業で通常の正社員とは別の限定正社員の制度が存在するのだ。はたして従来の限定正社員と今回のジョブ型社員の違いはどこにあるのだろうか。

2.2 すでに半数の企業が限定正社員を活用

日本ではすでに、限定正社員を活用する企業が半数を超えている。2000年代以降、ワーク・ライフ・バランスを求める個人の増加や有期契約社員の雇用安定の必要性などから、雇用契約に期間の定めがない一方で、働き方は異なる正社員が増えているのだ。

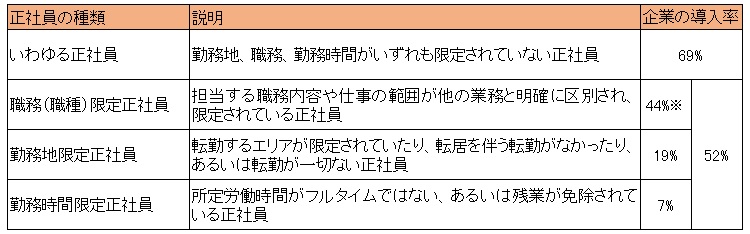

厚生労働省は、「いわゆる正社員(従来の正社員)と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員」を多様な正社員と呼んでいる。2011年調査の時点で、過半数の企業が多様な正社員を活用していた。職務もしくは職種限定正社員も44%の企業で導入済みである。

図表1 多様な正社員の導入率 ※職務(職種)限定正社員の導入率は、職種限定正社員の値

※職務(職種)限定正社員の導入率は、職種限定正社員の値

出所:正社員の説明は厚生労働省「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」、企業の導入率は「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」(企業アンケート調査結果)より作成

限定正社員の制度をすでに設けている企業の目的は上位から、「優秀な人材を確保するため」43%、「従業員の定着を図るため」39%、「仕事と育児や介護の両立(ワーク・ライフ・バランス)支援のため」24%、「賃金の節約のため」18%、「賃金以外の労務コストの節約のため」9%、「非正社員からの転換を円滑化させるため」8%である(※2)。

一方、今後制度を設けたい企業の目的では、「仕事と育児や介護の両立(ワーク・ライフ・バランス)支援のため」「賃金の節約のため」「非正社員からの転換を円滑化させるため」が高くなる。この調査は2011年に行われたものなので、現在、限定正社員の制度を導入している企業のなかには、ワーク・ライフ・バランス促進や人件費の抑制、改正労働契約法の無期雇用転換ルールへの対応を目的に、限定正社員制度を導入・拡大した企業もあるといえよう。

日本企業はこれまで、ワーク・ライフ・バランスの推進や人件費抑制のために、限定正社員を活用してきた。限定正社員はいわゆる正規・非正規の中間の働き方であり、雇用が安定する一方、賃金は通常の正社員よりも安いことがほとんどである。それに対して、今回のジョブ型社員は、魅力的な待遇を提示し、より競争力の高い人材となってもらうことが企図されている。

限定正社員とジョブ型社員は、働き方を限定するという点ではよく似た制度だが、企業の狙いは正反対なのである。従来の限定正社員を「守り」の人材活用とするなら、ジョブ型社員は「攻め」の人材活用といえるだろう。

2.3 「攻め」と「守り」による違い

ジョブ型社員と限定正社員の活用には、共通点も相違点もある。例えば入社時にすりあわせた仕事内容や働き方が、環境変化により続けられなくなったとき、雇用を終了するのか、一定の手続きを経て労働条件を変えるのかの取り決めが必要なことは、どちらも同じである。

かたや、人材育成や評価、報酬は、攻めのジョブ型社員と守りの限定正社員では異なってくる。なぜなら既存のやり方ではできなかったことを実現するためにジョブ型雇用を導入するからだ。

これらの点については次章で論じていくが、強調したいのは、企業が高い競争力を得るためには、職務記述書などジョブ型雇用の制度を整備するだけでは足りず、ジョブ型社員に対する人材マネジメントそのものを刷新していく必要があるということだ。いや、むしろ、人材育成や評価、報酬などの人材マネジメントの進化こそが本来のゴールだろう。

企業が職務記述書を整備したとしても、人材マネジメントが「守り」の時と同じでは、高い競争力は獲得できない。ジョブ型雇用の導入では、雇用制度改革の次に、人材マネジメント改革が控えているのだ。

(※1)日本経済団体連合会(2020)「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」

(※2)厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」(企業アンケート調査結果)

3 プロフェッショナルの育成

3.1. 日本的な人材育成方法からの決別

「ジョブ型雇用の種類と、日本企業が進むべき道」で論じたように、企業がジョブ型雇用に転換する大きな目的に、画一的な賃金制度を脱し、高度人材や海外人材、若年層に賃金を重点配分したいという思惑がある。今もなお実質的な年功賃金制度になっている企業は少なくないことから、ジョブ型雇用の導入によって、仕事内容によって、ひいては人材によって賃金が異なる、賃金の傾斜配分が進むだろう。

その一方で、ジョブ型雇用にすることで危惧されるのが、社員の能力開発の機能不全である。

日本的雇用の大きな特徴であるジョブローテーションによる人材育成は、社員の配置・異動に対して企業が強い人事権をもっていたことと表裏一体にある。しかし、職務を限定するジョブ型社員に対しては、企業主導のジョブローテーション、とくに本人が希望しない職務への転換は難しい。

また、ジョブ型にすると、社員が目指すキャリアゴールも変わっていく可能性が高い。日本労働政策研究・研修機構の調査によれば、アメリカ、ドイツの管理職の職能経験は単一が中心なのに対し、日本では複数の職能を経験している管理職が多く、日本は管理職が経験するキャリアの幅が広い(※3)。日本と海外では、ジェネラリストとして管理職になるのか、スペシャリストとして管理職になるのかが異なっている。

つまり、ジョブ型雇用のもとでは、社員の志向としても、人事の仕組みとしても、経営や技術といった特定の専門性をベースにした人材育成に軸足を移していくことになる。日本企業の伝統的な人材育成の方法が通用しなくなるため、企業は人材育成の方法を根本的に見直さなければならない。

3.2. 専門家を育てるには、主体的な学びを重視

加えて、そもそも現状、日本企業は経営や専門的なプロフェッショナルを十分に育てられているのかという問題がある。

リクルートワークス研究所が2年ごとに行ってきた「人材マネジメント調査」によれば、「次世代リーダーの育成」は9回連続で最も重要な人事課題にあげられており、企業にとって未解決の難問であり続けている。経営人材を育てるうえでは、仕事上の経験 70%、上司や経営者からの学び20%、研修など10%であり(※4)、職務を通じた学びが最も重要だが、効果的なジョブ・アサインメントができている企業ばかりではない(※5)。

また、専門人材の能力開発では、最先端の知識・技術を習得するために学び続けることが不可欠である。しかし現実には、年をとるにつれOJT、Off-JTどちらの機会も減っていく。若年社員であれば人事や上司が準備した集合研修も有効だが、職務経験が長くなると、その分野の第一人者は社員本人になるため、他者がベテラン社員に最適な教育プログラムを用意することができなくなる。

高齢化により社員の年齢が高くなるなかでプロフェッショナルを育てるには、学びの主導権を社員に渡す必要がある。社員の方も主体的に学ぶ姿勢が求められるが、日本ではキャリアを自身でつくるという自律意識も海外諸国ほど浸透していない。

学びの主導権を社員に渡すために、企業は社員が学ぶための時間や費用を補助したり、越境学習を推奨したりという策を講じる必要があるだろう。とくに最先端の学びは社外や異分野の人々との交流によって生まれることも多いため、越境学習を促進していくことが重要である。

3.3. 上司の意識と支援方法も新たに

社員の主体的な学びを促進するうえで、欠かすことができないのが、職場の上司の理解や支援である。

ところが、筆者らが行った日本・アメリカ・フランス・デンマーク・中国での調査によれば、日本は「キャリアアップを支援する上司」の割合も、「一人ひとりのスキルや才能の尊重」の割合も、5カ国で最低だった(※6)。つまり、部下の才能を尊重し、スキルアップやキャリアップを支援できている上司は決して多くないのである。実際、今もなお、社外での人脈づくりや学びに対して否定的な管理職は少なくない。

加えて、すでにMBO(目標管理制度)の導入率は9割近いにもかかわらず(※7)、企業は社員の成果貢献に物足りなさを感じ、MBOの運用に関しても不満や問題があると考えている。つまり、現状、MBOをうまく運用できていないのである。この事実は、日本企業が抱えている課題の本質は、仕事内容の言語化よりも、その実際の運用にあるということだ。

現在、日々のマネジメントを通じた人材育成は、決してうまくいっていない。今の管理職はジェネラリストとして育成されてきたため、職務を限定しつつ、付加価値を生み出せる人材を育てる方法は経験もない。にもかかわらず、ジョブ型雇用により、管理職には今後、ジョブ型社員を育てることが期待される。しかし、人材の流動性が高い欧米諸国でも、人材の内部育成の重要性は強く認識され、タレントマネジメントに力を入れている。

日本企業も、職場での日々のマネジメントを通じてジョブ型社員が育つよう、管理職の意識改革や、具体的な育成方法について教授していく必要がある。とくに、管理職の職務に、部下の成長支援を組み入れることは必須である。

(※3)日本労働研究機構(1998)「国際比較:大卒ホワイトカラーの人材開発・雇用システム─日・米・独の大企業─(2)アンケート調査編」調査研究報告書 No.101

(※4)Lombardo, M.M. and R.W. Eichinger (2002) The Leadership Machine, Lominger limited.

(※5)リクルートワークス研究所(2019)「マネジャーによるジョブ・アサインメント」

(※6)リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

(※7)労務行政研究所(2013)「目標管理制度の運用に関する実態調査」によれば、目標管理制度の導入率は88.5%に達している。

4 ジョブ型雇用と生産性の循環

4.1. 個人単位の労使コミュニケーション

日本企業に新卒採用で入社し、定年まで勤める場合、賃金は職能資格にもとづいて決まるため、入社後に個人が賃金について職場で声をあげることはほとんどない。一方、ジョブ型雇用の企業では職務内容によって賃金も変動するため、職務のすりあわせと待遇のすりあわせが同時に発生する。

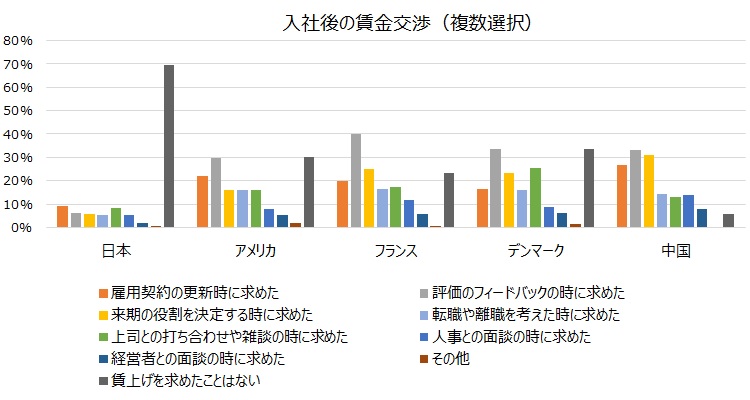

実際、入社後に賃上げを要望する社員の割合は、日本と他国で大きな開きがある。入社後に賃上げを求めたことがある社員の割合は、日本は約3割しかいないが、アメリカでは約7割、フランスでは8割弱が声をあげている。「雇用契約の更新時」「評価のフィードバックの時」「来期の役割を決定する時」といった場面で賃金交渉が発生することが多い(図表2)。

この調査結果からは、ジョブ型雇用のもとでは、個人単位での賃金交渉が増えると予想される。ところが、日本には賃金について声をあげる風土がないことが、他の国内調査でも確認されている(※8)。海外進出した日本企業から、現地社員の賃上げに対する強気な姿勢に苦労するという話を聞くこともある。

ジョブ型雇用のもとでは、社員だけでなく管理職や人事も、条件交渉のリテラシーを高めていくことが求められる。

図表2

4.2. 賃金と仕事のトレードオフ

ジョブ型の賃金交渉は単に賃金の額を決めるにとどまらない可能性がある。例えば、図表2の調査結果に対して、日欧で経営経験のある人物は次のようにいう。

「社員には聞かせられませんが、正直にいえば、日本でマネジメントするのはとても楽です。日本では、配下のメンバーは誰も報酬についていってこない。一方、海外でマネジメントするのは本当に大変です。一人ひとりと毎年処遇について合意しなければならない。メンバーはみんな『これだけの成果をあげている』『これだけ仕事の範囲が広がっている』と、報酬をあげるよう交渉してきます。経営者として、市場の相場を頭に入れたうえで、彼らの主張に乗って報酬を上げるのか、それとも報酬を今までと変えずに仕事の期待値をすりあわせるのか、そんなやりとりをしなければなりません」

上記の発言からは、「難しい仕事をしてもらうために報酬をひきあげるのか」、それとも「優先順位の低い仕事をやめて、これまでと同じ報酬で働いてもらうのか」という、仕事内容と報酬のトレードオフを、経営側が判断していることがわかる。

ジョブ型雇用では、条件交渉が日々の業務に入り込んでいることで、賃金と仕事内容のトレードオフが起き、優先順位の低い仕事をやめるという判断が日常的に行われているのである。

優先順位の低い仕事を捨て、付加価値の高い仕事に集中するのは労働生産性を高める行為そのものだ。ジョブ型雇用には労働生産性を高めるメカニズムが内在しているのである。

はたして、ジョブ型雇用は日本企業の労働生産性を高めると断言できるのだろうか。

4.3. ジョブ型は労働生産性を上げも下げもする

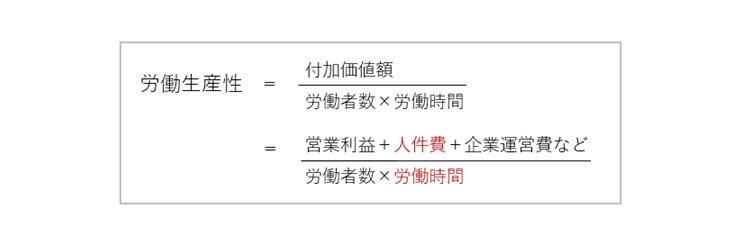

日本の労働生産性はOECD加盟36カ国中21位であり、G7諸国で最下位が定位置となっている(※9)。日本生産性本部の定義によれば、1時間あたりの労働生産性は下記のように算出される。

人件費はコストのため労働生産性の分母だと考えられがちだが、人件費は付加価値額の一部であり、労働生産性の分子である。よって、労働者1人あたりの時給が増えることは、労働生産性を高めることになる。

そのため、上述のように賃金交渉を通じて、優先順位の低い仕事をやめて、付加価値の高い仕事に集中することは、労働生産性を高めることになる。実際、日本の労働生産性が低い一因には価格転嫁できない過剰品質があると指摘されているため、サービスや品質の適正化は有益である。

ただし、ここで留意が必要なのは、労使コミュニケーションにかかる時間が付加価値の改善を上回ると、労働生産性は逆にマイナスに転じることである。「ジョブ型雇用の種類と、日本企業が進むべき道」で紹介したように、

「ジョブ型雇用って大変ですよ。膨大な仕事を分解して、それぞれの職務記述書をつくって、さらに毎年更新していかなければなりません。そのうえで、従業員を適切に評価し、本人にフィードバックし、納得させなければならない。人材マネジメントに労力と時間が非常にかかります」

つまり、職務と賃金に関する労使コミュニケーションにおいて、仕事の見直しとコミュニケーション負担のどちらが上回るかによって、労働生産性に与える影響はプラスにもマイナスにもなる。

人材育成の章でも論じたように、日本企業の問題は制度がないことよりも、制度は導入できても運用がついていかないことだ。労働生産性も同様で、ジョブ型雇用がただちに労働生産性の向上を約束するのではない。ジョブ型雇用の特性を活かしながら、労働生産性を高めるコミュニケーションが現場に求められるのだ。

(※8)中村天江(2019)「『同一労働同一賃金』は企業の競争力向上につながるのか?―待遇の説明義務に着目して」労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』No.706

(※9)日本生産性本部(2019)「労働生産性の国際比較2019」

5 ジョブ型の本質は「人材へのコミットメント」

5.1. プロフェッショナルが多ければ生産性は上がる

以上、本稿では、ジョブ型雇用の制度設計の次に来るであろう3つの論点について考察した。従来の「守り」の限定正社員制度から「攻め」のジョブ型社員制度へ。プロフェッショナルを育成するための新たな方法論の開発。そして、個人単位の労使コミュニケーションを介した労働生産性の向上。企業が競争力を高めていくうえで、これらは極めて重要な課題である。

3つの論点はいずれも、職務記述書を整備したからといって、ただちにうまくいくわけではない。加えて、これらの3つの課題は独立して存在するのではなく、相互に密接に関連していることも浮かび上がってきた。

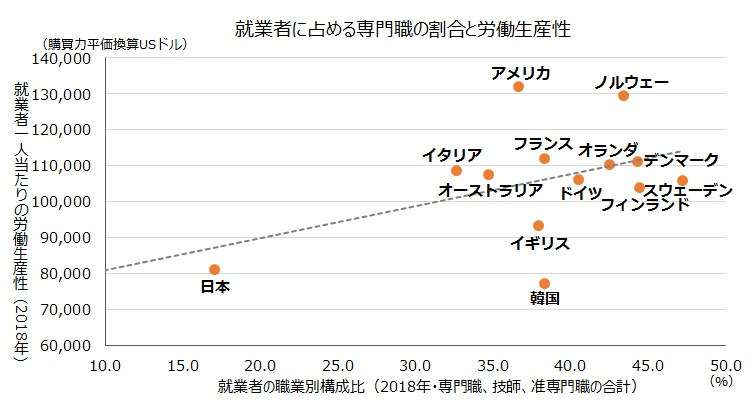

図表3は、就業者に占める専門職の割合と労働生産性の関係をまとめたものだ。専門職の割合が高い国は、労働生産性が高い傾向がある。また、図表は割愛するが、専門職の割合が高い国は労働時間も短い傾向もあることから、個人の専門性を高めていくことは、労働生産性の向上に寄与する可能性も示唆される。

図表3 出所:就業者の職業別構成比は労働政策研究・研修機構(2019)「データブック国際労働比較2019」、就業者1人あたりの労働生産性は日本生産性本部(2019)「労働生産性の国際比較2019」より作成

出所:就業者の職業別構成比は労働政策研究・研修機構(2019)「データブック国際労働比較2019」、就業者1人あたりの労働生産性は日本生産性本部(2019)「労働生産性の国際比較2019」より作成

5.2. 制度設計から職場のマネジメントへ

ジョブ型雇用のもとで、プロフェッショナルが労働生産性を高めていくには、職場での対話やすりあわせが今まで以上に必要になる。ジョブ型雇用は、制度を導入すること以上に、その制度をいかに運用するかが重要なのだ。これは広い意味で、企業が人材にこれまで以上にコミットし、投資することに他ならない。

ジョブ型雇用への改革は、人材マネジメントの改革ができて初めて成功する。人材マネジメントは、現場の管理職や当事者である社員たちの理解や実践があってこそ機能する。

ジョブ型雇用の制度設計から人材マネジメントへ。時間をかけてジョブ型雇用を進化させていくことが強く期待される。

中村天江

※本稿は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ