最低賃金を契機に考える日本企業の人材活用 小前和智

最低賃金は、2024年10月の改定で全国加重平均1055円に到達した。「経済財政運営と改革の基本方針2024」、いわゆる「骨太方針2024」では、最低賃金について「2030年代半ばまでに全国加重平均を1500円となることを目指すとした目標について、より早く達成ができるよう」取り組むとある。さらには、2024年に発足した石破政権では「2020年代に全国平均1500円」との目標も飛び出している。本コラムでは、2024年の水準からさらに450円近く最低賃金を引き上げることを題材として、最低賃金の現状と引き上げに際して考えるべきことを整理していく。

最低賃金の影響力は増している

地域別最低賃金は、2014年から2024年までの10年間で、全国加重平均780円から1055円へと35.3%上昇した。総務省統計局が公表する消費者物価指数(CPI)が同期間で13.7%(※1)の伸びであることを考えると、物価上昇を大きく上回るペースで引き上げられたことがわかる。

最低賃金の引き上げによる賃金の上昇は、労働者の生計費が増加するという観点からは喜ばしい。他方で、賃金を支払う側の使用者にとっては負担が大きくなる。最低賃金が雇用に及ぼす影響については、非常に多くの研究がなされてきたが、日本で実質的に大きく最低賃金が引き上げられてきた今こそ、雇用への影響を慎重に考える時期だといえそうだ。

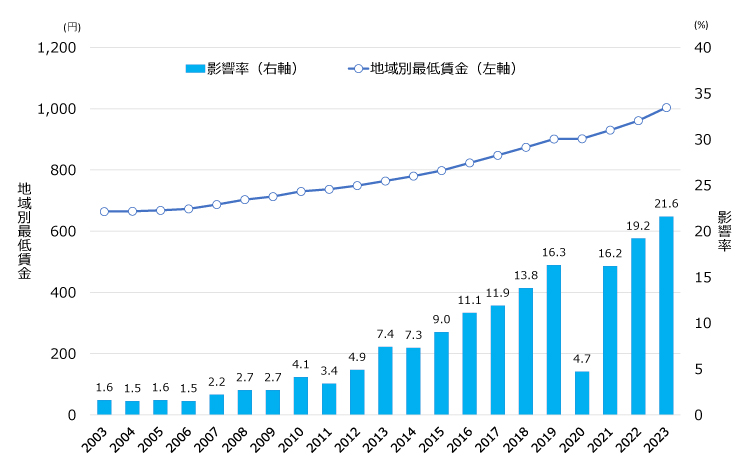

最低賃金が及ぼす賃金への影響を見る指標の1つに、影響率というものがある。影響率とは「最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合」である。例えば、東京都では2023年10月の改定で1072円から1113円へと引き上げられたが、2023年10月より前に時間あたり賃金1113円未満で働いていた人は全体の17.4%存在していた(第441回 東京地方最低賃金審議会資料 その2)。この割合が影響率だ。図表1には、最低賃金の水準とともに影響率を示した。

図表1を見ると、コロナ禍の2020年を除けば影響率が徐々に高まっていることがわかる。ただ、1回あたりの引き上げ額も徐々に大きくなってきている(折れ線)。そのため、図表1の影響率の高まりが、最低賃金の水準が高まってきているためなのか、それとも1回の引き上げ幅が大きくなっているためなのかは、これだけでは判断できない。

図表1 地域別最低賃金の水準と影響率の推移

出所:中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)各年の資料

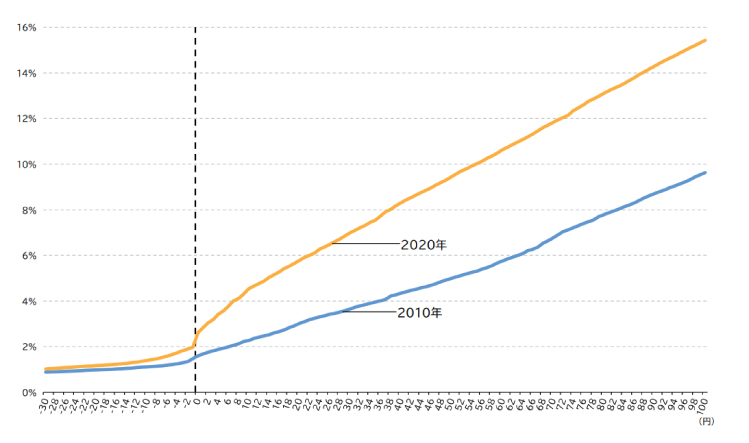

そこで、もう1つデータを見てみよう。図表2は、最低賃金に近い賃金水準の労働者の多さを視覚化したものだ。折れ線の傾きが大きいほど最低賃金に近い水準に労働者が多いことを意味する。2010年と2020年を比較すると、2020年の曲線の方が傾きは大きい。つまり、2020年の方が最低賃金に近い水準で働く労働者が多いことを示す。2010年では最低賃金+100円までの水準で働く労働者は全体の10%程度だったが、2020年では16%程度へと高まっており、この間最低賃金に近い水準で働く人が増えてきたことがわかる。図表1と図表2から、最低賃金の労働者への直接的な影響力は増大してきたといえる。

図表2 時間あたり所定内給与額と最低賃金との差の累積分布(常用労働者)

出所:厚生労働省『最低賃金に関する報告書』図表2.1-23の参考図

注:垂直に伸びた点線が地域別最低賃金の水準を示す

それでも、日本の最低賃金は引き上げの余地を残す

最低賃金の継続的な引き上げによって、日本の最低賃金の影響力が増してきたことを見てきた。しかし、それでも日本の最低賃金水準は、国際的に見て必ずしも高い水準とはいえない。

図表3では、主要国の最低賃金を同じ国のフルタイム労働者の中央値と比較し、その経年の推移を追った。日本は、経年的には上昇傾向を示すが、2022年の水準で中央値の45.6%と先進国の中でアメリカに次いで低い水準にとどまっている。その意味では、日本はフルタイム労働者の賃金水準を基準として見ると、最低賃金を引き上げる余地が主要国と比較して大きいということになる。ただ、最低賃金のさらなる引き上げにあたっては難しさも聞かれる。そこで次に、最低賃金の引き上げによって影響を大きく受ける層に焦点を絞ることで、最低賃金の引き上げを難しくしている要因と今後の可能性を探っていこう。

図表3 フルタイム労働者の賃金中央値に対する最低賃金の水準

出所:OECD.stat

物価の動向は重要なカギであるが、

最低賃金政策ではコントロールできない

先述の通り、政府の目標として1500円が掲げられている。石破政権で掲げられる2020年代に実現できるのか、「骨太の方針2024」で掲げられた「2030年代半ば」(あるいはそれ「より早期に」)に可能なのか不透明であるが、政策として目指すことは確かであろう。2024年10月時点の水準(1055円)から考えると、名目ベースで42.2%の上昇率となる。これから数年かけて実施される大きな引き上げを考えるにあたっては、物価上昇率と企業の人材活用のあり方が重要となる。

ここでは、「骨太の方針2024」の内容をもとに、2035年に1500円に到達することを想定しよう。2024年10月の全国加重平均1055円から2035年の1500円達成となると、2025年以降毎年3.3%引き上げる必要がある。このとき物価上昇率の水準次第では最低賃金1500円の到達時期は遅くなる可能性がある。

日本銀行が掲げる2%の安定的な物価上昇のもとでは、貨幣価値が年間2%下がる。仮に物価上昇が2.0%である場合、3.3%の最低賃金引き上げも実質的には1.3%程度(※2)となる。実質で1.3%の伸び率は2014年から2024年の実質での伸び率(年平均で1.7%)よりも低いので、最低賃金の影響が高まった現状でも継続的に引き上げることが可能かもしれない。

しかし、物価上昇率が2%よりも低い状況での引き上げとなると、少し話が変わってくる。例えば、物価上昇が1.0%だと実質的な最低賃金の引き上げ率は2.3%(※3)と雇用コストの上昇がより高くなる。(図表1、2で見てきたように)2010年代よりも最低賃金の影響力が増した状態において、実質で2010年代よりも大きな引き上げは企業収益の悪化や倒産などを招き、最終的に雇用への影響につながるかもしれない。

こうした背景から、最低賃金の引き上げ目標の実現可能性や達成時期には物価動向が大きなカギとなるが、最低賃金政策や関連する施策によって物価を調整できるかといえば難しい。そこで、もう1つの重要な要素である企業人事制度へと議論を進めよう。人材活用のあり方が最低賃金の引き上げによる影響を緩和する可能性がある。

最低賃金引き上げを難しくする日本的雇用の特徴

賃金は日本企業の人事制度や一定の合理性のもとで決まっているので、現行の制度との補完的な関係を無視して最低賃金を改定することはできない。ここでは、雇用形態、賃金水準と職務の関係に焦点を絞り日本的雇用の特徴を整理しよう。

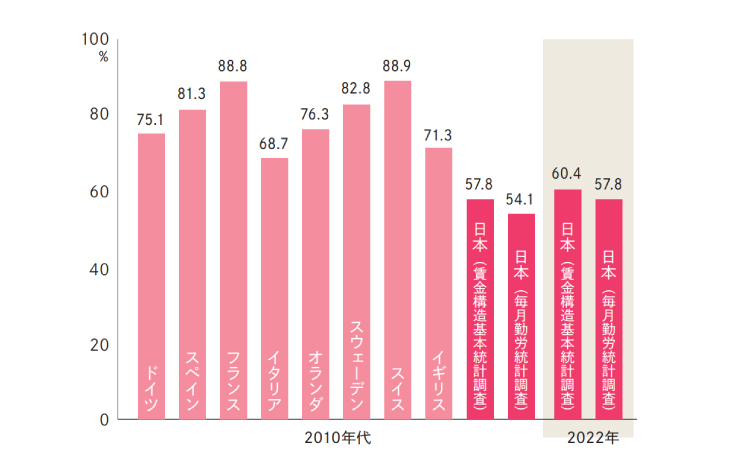

図表4では、パートタイム労働者の賃金水準をフルタイム労働者と比較した。日本と欧州諸国の数値を示したが、日本は欧州諸国と比較して低いことがわかる。調査によって水準が若干異なるが、いずれの調査結果でも2022年時点で日本は6割程度である。

図表4の結果の背景には、日本の雇用形態と賃金体系との関係がある。「非正規雇用者の賃金が低いのは世界共通なのか? ―国際比較からみた日本」では、雇用期間の定め(有期・無期)、労働時間(フルタイム・パートタイム)、呼称(正社員・非正社員)の3要素のうち、呼称による時間あたり賃金への影響が最も大きいことを確認した。呼称正社員は呼称非正社員に比べ、男性で8割程度、女性で6割程度、時間あたり賃金が高かった。

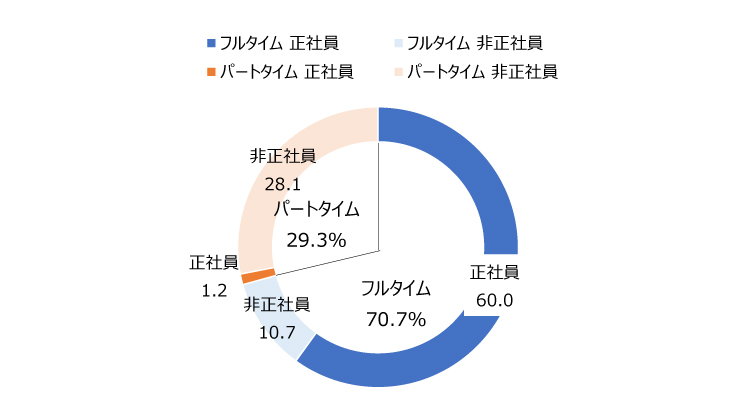

では、呼称非正社員(=非正規雇用)はどのような働き方をしているのだろうか。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から労働時間(フルタイム・パートタイム)と呼称との関係性を見たのが、図表5である。雇用労働者のうち約7割がフルタイムであるが、フルタイムのうち呼称非正社員(=非正規雇用)であるのは少数で、多数派は呼称正社員(=正規雇用)である。反対に、パートタイムのほとんどが呼称非正社員(=非正規雇用)であることがわかる。

厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」(※4)によれば、「正社員と職務が同じであるパートタイム労働者がいる」事業所は、2011年には16.7%、2016年には15.9%であった。最新の2021年調査では、正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者がいる事業所の割合が示されているが、それでもこの割合は21.5%とあまり拡大しなかった。つまり、日本においては、そもそも呼称正社員(=正規雇用)と同一の職務に就くパートタイム労働者が少ない。

以上から、日本では呼称によって賃金に大きな差異が生じており、フルタイムには呼称正社員が、パートタイムには呼称非正社員が多く含まれるという構成の偏りが存在すること、さらにはパートタイム労働者(≒呼称非正社員)の多くが正社員とは異なる職務に従事していることがわかった。こうしたことが、日本のパートタイム労働者の賃金が国際比較上低くなる要因となっている。つまり、呼称、労働時間、賃金水準(職務)の3要素が強く関係しているのが日本の特徴であり、労働時間が短いことが呼称正社員との職務や人材活用上の差につながり、結果としてパートタイム労働者の多くが最低賃金近傍で働くことにつながっている。

人材活用上の差異によって、雇用形態間の賃金に差が設けられている。だが、相対的に低い賃金水準であるパートタイム労働者(≒非正規雇用)の賃金水準は、最低賃金の引き上げにともなって最低賃金近傍へと近づいており、近年、最低賃金が引き上げられるたびに影響の大きさ(障壁)として取り上げられている。こうした構図が、最低賃金の引き上げを難しくしている大きな要因である。

図表4 フルタイム労働者に対するパートタイム労働者の賃金水準

出所:Eurostat Structure of Earnings Survey(2010、2014、2018)、賃金構造基本統計調査(2010、2014、2018、2022)、毎月勤労統計調査(2014、2018、2022)

注1:欧州諸国と日本の比較は、2010年、2014年、2018年の値の平均(毎月勤労統計調査は2014年、2018年のみ)で実施し、日本のみ2022年のデータも併記した。

注2:対象者は、Eurostat 10人以上の雇用者を有する企業;賃金構造基本統計調査 10人以上の常用労働者を雇用する事業所;毎月勤労統計調査 常時5人以上を雇用する事業所。

参照ページ:「パート・アルバイト=廉価な労働力」を超えて

図表5 労働時間と呼称の関係

出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和4年)」より筆者作成

最低賃金引き上げは、人材活用を再考する好機にもなりうる

では、この困難を乗り越えて持続的に最低賃金を引き上げるための方策はあるのだろうか。先述の「パートタイム労働者総合実態調査」の結果で見た通り、非正規雇用は正規雇用と異なる職務を遂行しており、そのことが賃金の差の要因の1つとなっている。ということは、最低賃金によって強制的に賃金を引き上げなくてはならない状況では、正規・非正規雇用間の賃金差が縮小することに対応して職務の差が減少するというロジックもありうる。

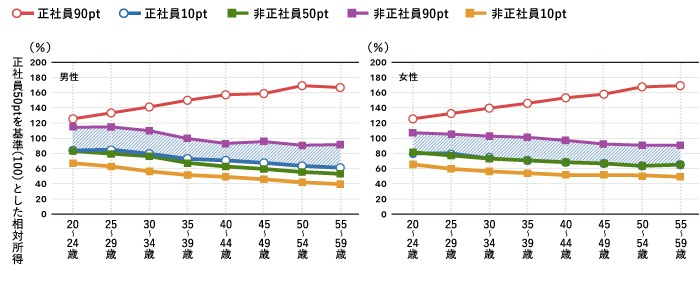

データの制約上、フルタイムで働く労働者に限った結果になってしまうが、正規雇用と非正規雇用との賃金差を視覚的に見てみよう。「非正規雇用の処遇を統計的に考える」では、正規雇用と非正規雇用の賃金の重なりを測定した(※5、図表6)。

図表6 正規雇用と非正規雇用の賃金プロファイル

出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和元年)」

注:呼称正社員、呼称非正社員ともに一般労働者(フルタイム)を対象として集計

参照ページ:非正規雇用の処遇を統計的に考える──小前和智|研究所員の鳥瞰虫瞰 Vol.4|リクルートワークス研究所

図表6によれば、正規雇用の下位10%(青色の線)が非正規雇用の中位(緑色の線)と重なっていた。つまり、非正規雇用の上位の約半数が正規雇用と所得水準で重なっていることになる。最低賃金の引き上げは、この賃金の重なりを大きくさせる効果をもちえており、賃金の重なりが職務の重なりにつながるかを注視していく必要がある。

その具体的な方策としては、これまで非正規雇用が担っていた単純な業務を減らしていく必要があるだろう。非正規雇用の業務を正規雇用に近づける(引き上げていく)イメージだ。ということは、単純な業務、必要性の低い業務をなくしていくこと、あるいは機械やソフトウェアなどを活用することで人手での作業を減らしていくことになる。その意味で、人材活用の改革は、設備投資も含めた全社的な取り組みとなる。

このように、最低賃金の引き上げと並行して、企業内での人材活用が変容していくかがカギになる。もちろん、それを実行するプレイヤーは企業ではある。ただ、政府が政策的な意図をもって中長期的に最低賃金を持続的に引き上げていくのであれば、そうした政策的な方向性を事前に明示していくこと(フォワードガイダンス)と同時に、企業が生産性を高めるための機会として設備投資を後押しする政策を時限的に拡充することも必要かもしれない。最低賃金政策は、労働者の生活を充実させるための政策であり、使用者にとっては雇用コストの上昇という課題を人事施策の改善へとつなげる機会にもなりえる。そうした改善は、ひいては日本全体の生産性を向上させる政策にもなりえるだろう。労使双方にとって有益なものとなるよう、日本の最低賃金政策をきっかけとした議論の始まりに期待したい。

(※1)ここでのCPIは、「持家の帰属家賃を除く総合」の2014年10月から2024年10月までの月次データの上昇率を見ている。

(※2)正確には1.27%(=1.033/1.020 - 1)。

(※3)正確には2.28%(=1.033/1.010 - 1)。

(※4)最新の2021年実施時には「パートタイム· 有期雇用労働者総合実態調査」に名称変更。

(※5)ここでいう賃金とは、年間収入を指す。データの制約上、各分位点に属する労働者の平均労働時間が取得できなかった。そのため、労働時間の差異が比較的小さいと考えられるフルタイム労働者に対象を絞り、年間収入を比較することとした。非正規雇用であっても、パートタイム労働者よりもフルタイム労働者の方が賃金水準は高い傾向にあるため、実際の正規雇用と非正規雇用の賃金の重なりはより小さいと考えられる。

小前 和智

東京理科大学理工学部工業化学科卒業、京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻修了後、横浜市役所などを経て、2022年4月より現職。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ