ジョブ型雇用の種類と、日本企業が進むべき道 中村天江

1 ジョブ型雇用が最良の人事制度なのか?

1.1. 雇用制度の抜本改革

このところ、ジョブ型雇用への関心が急激に高まっている。名だたる大企業が相次いでジョブ型雇用の導入を表明したため、「ジョブ型雇用こそが最良の人事制度であり、日本企業はジョブ型雇用を目指すべき(なのだろうか)」とおっしゃる方にお会いすることが増えている。

また、「ジョブ型」という響きに、聞き手の問題意識やイマジネーションを喚起するものがあるのだろう。最近は、ジョブ型雇用の定義がバラバラなまま、時には誤解したまま、話題にされることも多い。

しかし、後述するように、ジョブ型雇用と、日本的雇用のメンバーシップ型雇用は正反対の仕組みである。日々の生産活動や社員の働き方、賃金・評価制度の根幹である雇用制度を抜本的に転換する影響は極めて大きい。制度改革には労力も時間もかかる。

雇用制度の改革は事業活動と社員への影響が大きいため、本来「最小範囲の改革で、最大効果を出す」ことが強く求められる類のものである。よって、影響範囲が極めて大きいジョブ型雇用の導入は、ジョブ型雇用に転換する必然性があり、本気で改革する覚悟があって初めて取り組むべきものだ。

そこで本稿では、ジョブ型雇用の仕組みについてまとめた後、日本企業がジョブ型雇用を目指すべきかの判断基準について論じていく。

1.2. ジョブ型雇用に注目が集まる5つの理由

日本でジョブ型雇用への注目が集まるようになったのには、大きく5つの理由がある。

第1の理由は、企業経営のグローバル化だ。海外事業の比率が高い企業にとって、本社など国内は日本的な雇用制度、海外拠点はジョブ型雇用のままでは、地域を超えた人材の獲得・活用ができない。グローバル競争で勝ち抜くために海外拠点と共通の人事制度を目指し、ジョブ型雇用を検討するようになっている。

第2の理由は、テクノロジー人材の獲得・育成のためだ。DX(デジタルトランスフォーメーション)を牽引するテクノロジー人材は、近年、世界中で最も人材獲得競争が熾烈な職種である。魅力的な待遇やキャリアパスを提示しないと、採用できないだけでなく、辞められてしまう。専門志向の強い彼らのために、ジェネラリスト育成型の従来の雇用制度と切り離し、テクノロジー人材に最適化した人事制度をつくる必要性が生まれている。

加えて、技術の進歩は極めて早いため、いまや人気企業であってもテクノロジー人材の外部調達だけでは間に合わなくなっており、人材の内部育成を強化するようになっている。テクノロジー人材には具体的な技術スキルが求められるため、職務記述書を整備することによって、スキルアップを促す狙いもある。

第3の理由は、労働市場の流動化である。後述するように社員間の仕事の境界が曖昧な日本的雇用のもとでは、仕事を切り出すことが難しいため、中途採用やフリーランス活用など、外部人材を機動的に活用できない。しかし、産業構造の変化や総人口の減少により、構造的な人材獲得難が発生している。ジョブ型雇用であれば職務要件が明確なため、仕事を切り出しやすくなり、機動的な人材活用ができる。

第4の理由は、新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークの浸透である。勤務中の姿が互いにみえなくても、社員が自律的に働き成果をあげられるよう、それぞれの仕事内容をはっきりさせたいとのニーズが生まれている。ジョブ型雇用であれば職務の内容が明確になるので、業務管理が行いやすいとの経営の思惑がある。

そして、第5の理由は、2020年1月に経団連がSociety5.0時代にふさわしい雇用システムとしてジョブ型雇用を提示したからである(※1)。実際、ジョブ型雇用の導入が報道されている企業の名前をみると、日立製作所、富士通、資生堂、オリンパスなど、経団連参画企業ばかりだ。経団連企業には、経営のグローバル化、テクノロジー人材の獲得、新卒採用偏重からの脱却、テレワークの推進を図る企業も多く、ジョブ型雇用を推進する必然性があるのである。

日本企業は過去30年間、成果主義の導入や賃金制度の見直し、抜擢人事の実施などを行ってきた。しかし、実態としてはいまもなお年功序列の硬直的な人事制度が残っており、柔軟で機動的な人材活用が十分にできていない。漸進的なこれまでの制度改革に対する不全感が、ジョブ型雇用導入という抜本的な制度改革を打ち出す要因になっている。

このように、ジョブ型雇用が注目されるようになった背景には、企業を取り巻く環境が変わり、伝統的な日本の人材マネジメントの機能不全がある。日本企業は、新たな効果的な雇用制度としてジョブ型雇用に注目しているのだ。

1.3. テレワークによって顕在化した課題

新型コロナウイルスの流行以降、テレワークは大企業だけでなく中小企業も導入しているため、ジョブ型雇用への関心は企業規模によらず広がっている。

テレワークによって顕在化した人事課題には、「姿がみえなくても自律的に働いてほしい」「仕事内容を見える化し、成果を求めたい」「一人ひとりの仕事の境界をはっきりさせたい」などがある。

これらの課題解決のためには、一見、ジョブ型雇用が適しているようにもみえるが、現在ジョブ型雇用で注目されている企業は、テレワークのためだけにジョブ型雇用を推進しているのではない。日立製作所や富士通は、世界中の拠点を横断した人材獲得・活用など、グローバル化やDXの経営戦略が、制度改革の背景にしっかりある。ジョブ型雇用の導入や運用には大変な労力と時間がかかるため、何があっても雇用制度を改革するという強い意志と投資の覚悟がなければ、ジョブ型雇用への抜本転換はうまくいかないのだ。

逆にいえば、「テレワークでも社員が自律して働き、組織の成果をあげられるようにしたい」という理由だけで、ジョブ型雇用を目指すのは行きすぎにみえる。この点については後ほどあらためて考察する。

(※1)日本経済団体連合会(2020)「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」

2 ジョブ型とメンバーシップ型の定義

2.1. 日本的雇用の「メンバーシップ型」と対

ジョブ型雇用の導入の是非について論じる前に、そもそもジョブ型雇用とはどのような仕組みなのか確認しておこう。欧米企業と日本企業の雇用システムの違いを、「ジョブ」「メンバーシップ」と最初に対で表現したのは、労働法学者の濱口桂一郎氏である。

日本企業の正社員雇用では、具体的な職務を定めずに雇用契約を結び、企業が人事権を行使して、本人の同意がなかったとしても、配置転換や職務変更を行うことができる。それに対して、欧米企業は職務の内容を限定して雇用契約を結び、職務内容を変えるのに社員の同意がいる。

雇用システムの本質は、このような雇用契約の結び方にあるとして、濱口氏は「雇用契約それ自体のなかには具体的な職務は定められておらず、いわばそのつど職務が書き込まれるべき空白の石板であるという点が、日本的雇用システムの最も重要な本質なのです。こういう雇用契約の法的性格は、一種の地位設定契約あるいはメンバーシップ契約と考えることができます。日本型雇用システムにおける雇用とは、職務ではなくメンバーシップなのです」と説明した(※2)。

2.2. 欧米企業と日本企業は起点が正反対

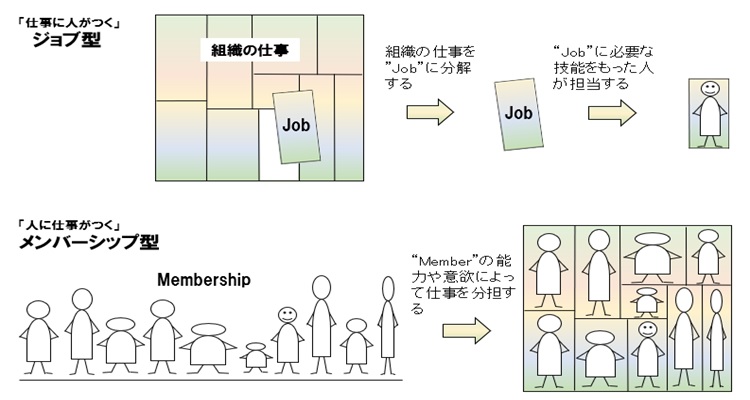

ジョブ型とメンバーシップ型の特徴を図表1に示した。欧米のジョブ型では、組織の仕事を分解し、職務を言語化して職務記述書をつくり、その職務ができるであろう人材に職務をわりあてる。一方、日本企業のメンバーシップ型では、組織に社員がいることを前提に、社員間で仕事を分担する。

つまり、雇用制度の起点が、職務なのか、人材なのかという根本的な違いが、ジョブ型とメンバーシップ型にはあるのである。そのため、ジョブ型は「仕事に人がつく」のに対し、メンバーシップ型では「人に仕事がつく」といわれている。

図表1 ジョブ型とメンバーシップ型の違い 出所:中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会

出所:中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会

2.3. ジョブ型雇用は1種類ではない

雇用制度の起点が異なるため、ジョブ型とメンバーシップ型では雇用制度の細部にさまざまな違いが存在する。その点について図表2にまとめた。

たとえば賃金制度は、ジョブ型だと職務給、メンバーシップ型だと職能給が中心になる。評価も、ジョブ型では職務のレベルやその達成度で評価されるのに対し、メンバーシップ型では職能資格や仕事への貢献度で評価されることが多い。欧米企業と日本企業の人事制度が違うのはイメージ通りだろう。

しかし、もう1つ重要な点がある。それはジョブ型雇用というのは、決して1種類ではないという点だ。とくに解雇が容易なアメリカと、解雇が難しいフランスやドイツなどの大陸欧州では、同じジョブ型といってもその内実に違いがある。

具体的には、アメリカと大陸欧州では、労使関係や外部労働市場の構造が違う。アメリカのホワイトカラーの場合、労働市場が流動的かつ競争的で、企業が解雇権を行使することがある一方で、社員が個別に労働条件交渉することも一般的である。一方、フランスやドイツは労働者保護が強いため、企業は社員を自由に解雇できない。実際、平均勤続年数は日本が12.1年のところ、フランス11.2年、ドイツ10.5年、アメリカ4.2年と、フランス・ドイツの平均勤続年数はアメリカよりも日本に近い(※3)。加えて、労使関係も産業別労働組合が強く、労働協約によって広く労働条件を定め、外部労働市場には職業別に企業横断のキャリアラダーが整備されている。

同じジョブ型雇用といっても、どの国のどのような労働者群のジョブ型雇用をイメージしているかによって、議論の前提が異なることが出てくるのである。

図表2 雇用制度の特徴

2.4. 経団連による「ジョブ型雇用」の定義

このように、ジョブ型雇用は、代表的なものだけでいくつか存在する。だとすると、今、日本で関心を集めているジョブ型雇用はどのようなものなのだろうか。

日本でジョブ型雇用への関心を高める契機となった、経団連の「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」をあらためてみてみよう。まず、定義に関しては、次のように書かれている。

「ここでいう『ジョブ型』は、当該業務等の遂行に必要な知識や能力を有する社員を配置・異動して活躍してもらう専門業務型・プロフェッショナル型に近い雇用区分をイメージしている。『欧米型』のように、特定の仕事・業務やポストが不要となった場合に雇用自体がなくなるものではない。」

この定義のポイントは、賃金・評価制度や人材マネジメントは職務ベースにするものの、解雇などの雇用関係の変更には踏み込まないとしている点だ。つまり、雇用制度を抜本的に変えるのではなく、人材マネジメントを職務ベースに変えるといっている。経団連が提唱しているのは、真正の「ジョブ型雇用」というよりも「ジョブ型人材マネジメント」といった方が実態を表しているだろう。

加えて、導入の仕方についても特筆すべき記述がある。

「わが国は、外部労働市場が十分に発達しておらず、労働法をはじめとする様々な制度や慣習もジョブ型を前提としていない。また、メンバーシップ型は既述のようなメリットがあり、現在も多くの企業で採用されていることから、ただちに自社の制度全般や全社員を対象としてジョブ型雇用への移行を検討することは現実的ではない。こうしたことを踏まえ、各企業が自社の置かれている現状と見落としに基づき、まずは『メンバーシップ型社員』を中心に据えながら、『ジョブ型社員』が一層活躍できるような複線型の制度を構築・拡充していくことが、今後の方向性となろう。」

経団連は、一足飛びにメンバーシップ型からジョブ型に転換するのではなく、必然性に応じて、段階を踏むべきだと主張している。このところ、ジョブ型雇用が一種の流行語になっているため、「ジョブ型雇用こそが最善の人事制度」と感じやすくなっているが、ジョブ型雇用に転換する必然性があり、転換に必要なマンパワーやコスト、時間を投資できる大企業であっても、段階を踏むといっているのだ。転換の必要性が乏しく、転換のための投資余力も少ない企業であればなおのこと、慎重に見極めるべきだろう。

(※2)濱口桂一郎は、「三種の神器を統べるもの」(リクルートワークス研究所『Works』87号、2008)で欧米企業と日本企業の雇用契約の違いについて述べた後、『新しい労働社会 ―雇用システムの再構築へ』(岩波書店、2009)で多角的な考察を行っている。

(※3)労働政策研究・研修機構(2019)「データブック国際労働比較2019」

3 ジョブ型雇用導入のメリット

3.1. 海外で一般的な雇用制度にできる

企業ははたしてジョブ型雇用を導入するべきか否か。この判断に必要なのは、メンバーシップ型雇用に比べてジョブ型雇用にどのようなメリット・デメリットがあるかである。

ジョブ型雇用導入のメリットは、前述したジョブ型雇用に注目が集まる5つの理由と重なる。ジョブ型雇用に転換する最大のメリットは、海外拠点と共通の雇用制度にできる点である。

よって、グローバル戦略を推進するうえで、統一の雇用制度が必要であれば、ジョブ型雇用は検討の余地が十分あるだろう。実際、ジョブ型雇用に通じた外国人の人事役員が、制度改革の陣頭指揮をとっている企業もある。

3.2. 職務給により、賃金配分を柔軟にできる

2つめのメリットは職務給の比重を高められることだ。職務給の比重を高めることができれば、企業は勤続年数や等級によらず、重要な職務についている人材の給与を高くし、そうではない社員の給与を低く抑えることができる。

日本企業の賃金制度は、従来、企業全体で最適化されていたため、欧米企業に比べ、等級を超えた活躍や職責に報いにくいという制約がある。勤続年数が長くなるにつれ、仕事内容と給与に乖離が生まれ、給与が高止まりすることにも企業は頭を悩ませてきた。相対的に給与が安い若手社員などにとっては、納得度の低い賃金制度にもなってしまっている。

しかし、「中高年の賃金を下げる」というだけの賃金制度改革は、労働条件の不利益変更のため実現が難しい。そこで、給与の高い従業員群の賃金を下げるという賃金制度の改革ではなく、ジョブ型雇用という大きな制度改革の一部として職務給の比率を高めることにすれば、経営戦略の一環として改革を推進できる。

職務給の比重を高めれば、仕事内容に応じて賃金を傾斜配分できるようになるだけでなく、企業や仕事内容の変化に応じて給与を柔軟に上げ下げできるようになる。重要な仕事や重用したい人材に優先的に報いることができるうえ、年功序列賃金のように待遇が右肩上がりで上昇したまま、既得権になることを防げる。

社員の高齢化により人件費の上昇に頭を悩ませていきた企業にとって、固定的な賃金制度を脱し、賃金の適正配分の実現は悲願といっていい。企業にとってジョブ型雇用の導入により、賃金分配ルールを柔軟にできることは極めて重要である。

3.3. 職務評価で、成果主義を強化できる

ジョブ型雇用導入の3つ目のメリットは、人事評価で職務の達成度を問えるようになることだ。競争力を高めたい企業は、社員により高い職務成果をあげることを期待している。

日本でも成果主義そのものは、すでに1990年代から導入され始め、今では約4割の企業が成果主義を導入している。大企業に限れば導入率は5割を超える(※4)。なので、メンバーシップ型雇用だから成果を求められないわけでは決してない。

実際、社員それぞれの目標を定め、その達成状況を管理する「目標管理制度(MBO)」の導入率はすでに89%に達している。大企業に限れば94%である(※5)。日本企業でも、成果主義はかなり浸透しているのである。

よって、ジョブ型雇用は、成果主義を新たに導入するためではなく、成果主義をさらに強力に推し進めるための策といえるだろう。評価制度と賃金制度は密接に関係しているため、特定の社員群に厚く報いるためには、評価制度と賃金制度は同時に職務ベースに変える必要がある。

3.4. 中途採用やフリーランスを活用しやすい

ジョブ型雇用の4つ目のメリットは、人材に求めるスキルや経験が明確になるため、経験者採用やフリーランスの活用が容易になることだ。

日本企業は人材獲得において新卒採用を非常に重視するが、少子化により若年人口は減少の一途をたどっている。20歳人口は、1995年は201万人もいたが、2025年には106万人と、30年でほぼ半減する(※6)。また、副業を希望する個人が増え、労働時間管理などの観点からフリーランスで副業する企業人も増えている。企業は人材獲得のルートを、新卒偏重から中途採用やフリーランス活用に拡大していくべきだろう。

ところが、図表1でみたようにメンバーシップ型雇用では、社員それぞれの強み弱みに応じて職務の境界が決まるため、外部から人材を受け入れることが難しい。しかし、労働市場の流動化が進み、多様な働き方を求める個人が増えるなかで、外部人材を機動的に活用できないということは、企業にとって大きな機会損失をもたらす。ジョブ型雇用の導入により、職務ごとに求めるスキルや経験が言語化されれば、職務と人材のマッチングは容易になる。

また、高齢化により経験を積み、専門性を身につけた人材が増えている。そのような人材は、仕事の幅を広げることは望んでも、例えばエンジニアから販売へといった、意図しない人事異動は望まないことが多い。入社後、職務を限定してキャリアを形成できることは、彼らを採用する際のアピールポイントにもなる。

社外の人材を積極的に活用していきたい企業は、ジョブ型雇用への転換を検討する余地がある。

3.5. ジョブ型に本格転換するかの判断基準

まとめると、①海外拠点と共通の雇用制度にしたい ②賃金の配分ルールを変え、仕事内容に応じて柔軟に重点配分できるようにしたい ③成果主義を一層促進したい ④中途採用やフリーランスを機動的に活用したい、といった企業にとっては、ジョブ型雇用はメリットのある仕組みである。

一方で、②賃金配分の柔軟化や③成果主義の強化だけなら、後述するようにジョブ型雇用に抜本転換しなくても対応可能である。①グローバル経営や④社外人材の積極活用のニーズがあるか、②③のニーズだけかが、ジョブ型雇用を本格導入するかの、1つの判断基準になる。

(※4)基本給の決定要素に「業績・成果」が入っている企業の割合(厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」)

(※5)労務行政研究所(2018)「目標管理制度はどう運用されているのか?」労務行政『労政時報』3952号

(※6)国立社会保障・人口問題研究所

4 ジョブ型雇用導入のデメリット

4.1. 職務記述書を整備する負担が重い

ジョブ型雇用の導入には、メリットだけでなくデメリットもある。その最たるものが、職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)の整備・運用による負担の増加である。職務記述書の整備では3つの課題がある。

第1に、これまでもかなりの企業で、目標管理制度により社員それぞれの仕事内容は言語化されてきたが、ジョブ型雇用における職務記述は、図表1でみたように、組織の職務を分解し、職務ごとにその内容を言語化するものである。人が代わっても変わらない職務要件をまとめるやり方は、これまでの「Aさんが担当している仕事は〇〇と□□」という人材起点の言語化とは考え方が逆のため、最初は職務内容の記述に苦労する。

第2に、職務記述の整備は1度行ったら終わりではなく、技術の進歩や事業環境の変化、組織の再編のたびに更新し続けなければならないため、恒常的に負担が発生する。実際、あるアメリカ企業の人事は次のように語っている。

「ジョブ型雇用って大変ですよ。膨大な仕事を分解して、それぞれの職務記述書をつくって、さらに毎年更新していかなければなりません。そのうえで、社員を適切に評価し、本人にフィードバックし、納得させなければならない。人材マネジメントにパワーと時間が非常にかかります」

第3に、組織の職務分解や職務記述に失敗すると、適任者がいないという事態が発生する。職務起点の言語化とはいいながらも、既存の社員に担当させることを前提に職務を分解する必要があるため、職務記述を整備する難度は高い。

職務起点のこれらの運用負荷を乗り越えるという覚悟がないと、本格的なジョブ型雇用の導入はできないのである。

4.2. 人事異動の自由度が下がる

もう1つ熟慮が必要なのが、メンバーシップ型雇用に比べて欧米型のジョブ型雇用では人事異動が難しくなり、人材活用や組織づくりの自由度が下がることだ。

欧米企業では担当職務を変える場合、それが栄転であったとしても本人同意がいる。日本企業のように企業が強い人事権を発動して、社員にとって不本意な異動をさせることはできない。ジョブ型雇用を本格導入し、欧米企業のように本人同意を尊重することは、日本企業にとって強い人事権を放棄することを意味する。

しかし、経営戦略の刷新や事業環境の変化によって、組織再編や職務の優先順をつけなおすことは十分ありえる。また、職務限定で人材を採用したにもかかわらず、その職務がなくなることもある。雇用関係は続くが、本人が望む仕事がなくなった場合、どのようにその人材を遇するかについての期待値を調整し、雇用契約に反映する必要がある。

これまでのジョブ型正社員は、どちらかといえばいわゆる「非正規」の延長線上に位置づけられてきた。しかし、昨今のジョブ型雇用シフトは、競争力に寄与する高度人材の獲得も想定したものであり、事業成果への寄与が強く期待されている。そのような人材は一般に交渉力が強く、海外では訴訟も珍しくない。

日本企業はジョブ型雇用のもとで、社員本人と企業の意向をどのようにすりあわせていくのか。その方針をみつけることは、今後の大きな課題である。

4.3. 人材育成の方法論が変わる

ジョブ型雇用は社員にとって、キャリア形成への主体性を高め、スキル習得のモチベーションにもなる。雇用が流動化しているので、キャリア形成の主導権を企業から社員に移すのは望ましい変化である。

その一方で、ジョブ型雇用では企業主導のジョブローテーションによる人材育成が難しくなるため、新たな方法論を開発する必要がある。キャリア形成に対する社員の意識改革や、これまでとは異なる能力開発メニューの整備が求められる。

日本企業はこれまで職能資格をベースに年次昇格と連動した階層別教育体系をつくってきた。しかし、社員の意向を尊重したキャリア形成では、管理職の関与のあり方も変わっていく。日本企業は、プロフェッショナル育成するために、人材育成の思想や体系、実際の運用を変えなければならない。

4.4. 根づくのに時間がかかる

雇用制度の抜本変更は、社員の働き方やマネジメントの仕方、ひいては事業の生産性にいたるまで、極めて大きな影響を及ぼす。実際、ジョブ型雇用を本格導入するには、さきの賃金・評価制度の見直しだけでなく、職務記述書の整備・運用や、人材の異動や育成方法の再検討も必要になるうえ、それが社員や生産性に与える影響も注視していかなければならない。

そのため、導入準備に相当な時間や労力がかかる。ジョブ型雇用を導入したあとも、それが職場に定着し、ジョブ型雇用への転換によって実現したかった課題を解決するまでには、さらなる時間が必要だ。

冒頭で、「ジョブ型雇用の導入には覚悟がいる」といったのはそのためだ。ジョブ型雇用によって狙い通りの成果が出るまでの時間を投資できるかどうかもまた、ジョブ型雇用を導入するかどうかの判断材料になる。

4.5. メンバーシップ型を維持するかの判断基準

ジョブ型雇用にはメリットもあるがデメリットもある。主なデメリットは、①職務記述の整備・運用負荷 ②人事権の弱化 ③人材育成方法の見直し ④ジョブ型が根づくまでの時間、である。よって、メリットとデメリットを比較考量して、ジョブ型雇用の導入を判断すべきだろう。

ジョブ型雇用に抜本転換するためには、①職務記述の整備・運用負荷 を乗り越えることが不可欠である。職務記述の整備は、人材起点のメンバーシップ型雇用とは正反対のプロセスとなる。「組織の仕事を分解し、言語化する」必要があればジョブ型雇用を検討する意義があるが、テレワーク下でのマネジメントのように「個人が担当している仕事を言語化したい」というだけなら、人材起点の雇用制度のまま、個人の役割を言語化するロール型の雇用制度も考えられる。よって、人材起点から職務起点の雇用制度に転換したいかどうかが、メンバーシップ型からジョブ型へ転換するかどうかの1つの判断基準となる。

また、ジョブ型雇用への抜本転換は、影響範囲が大きく、狙い通りに機能させるまでに④時間も労力もかかるため、コロナ禍のテレワークに伴うマネジメントの方法の見直しといった短期的な課題解決の方法としてはふさわしくない。短期で対策が必要な人事課題に関しては、ジョブ型雇用そのものではなく、ジョブ型雇用の一部を抜き出した部分的な制度改革の方が妥当である。

5 日本企業にとって望ましい雇用制度

5.1. ジョブ型のバリエーション

ここまでジョブ型雇用の定義と導入のメリット、デメリットについて論じてきた。ここからは日本企業はジョブ型雇用に転換すべきかどうかについて考えていく。

最初に強調しておきたいのは、事業活動と人材活用の基盤となる雇用制度は、流行にのる必要はまったくなく、その企業らしいものであるべきということだ。これまでも繰り返し述べてきたように、雇用制度の転換は影響範囲が極めて大きいため、何を目的に、どのような変更をするのか、熟慮しなければならない。人事課題を並べたときに、ジョブ型雇用に転換するメリットよりもデメリットが多ければ、他の解決策を講じるべきである。

そのうえで、ジョブ型雇用の導入検討にあたっては、欧米の真正のジョブ型雇用を目指すのか、ジョブ型雇用の部分導入を目指すのかも考える余地がある。

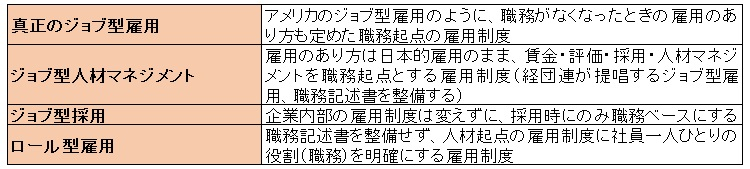

あらためて整理すると、ジョブ型雇用の導入には次のバリエーションがある(図表3)。

図表3 ジョブ型のバリエーション

5.2. 「ジョブ型人材マネジメント」への転換

前述したように経団連が提唱するジョブ型雇用は、真正のジョブ型雇用ではなく、雇用のあり方は旧来通りのままで職務起点に転換する「ジョブ型人材マネジメント」である。ジョブ型人材マネジメントでは、職務記述書を整備し、賃金・評価制度における職務の比重を高めるものだ。

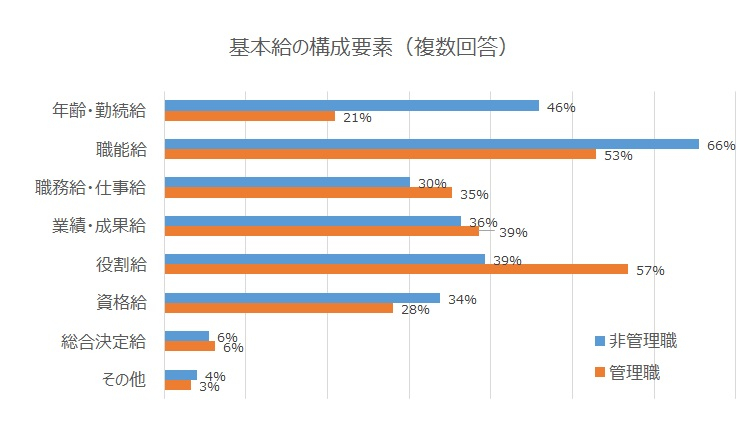

前述したように、賃金分配ルールの柔軟化や成果主義の強化だけであれば、日本企業はこれまでも推進してきており、必ずしもジョブ型である必要はない。実際、経団連の調査によれば、日本企業のなかにはすでに職務給・仕事給や業績・成果給を考慮している企業が3割を超えている(図表4)。

図表4 基本給の構成要素(複数回答) 出所:日本経済団体連合会(2020)「2019年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」

出所:日本経済団体連合会(2020)「2019年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」

しかし、DXやグローバル競争のなかで事業を発展させていくには、さらなる改革が必要だと考える企業経営者は多い。これまでの延長線上で賃金分配や評価制度を変えるのでは、どうしても漸次的な歩みになり、抜本的な変革ができないからだ。そこで、経営戦略と連動させる形で、雇用制度を抜本改革し、その一環として賃金分配や評価制度も刷新する。そうすれば、社員や他のステークホルダーに、経営の意志を明瞭に伝えることができる。

DXやグローバル化で起きている熾烈な競争を勝ち抜くために、大きな雇用制度改革が必要な企業は、ジョブ型人材マネジメントへの転換を検討すべきだろう。

5.3. 「ジョブ型採用」の導入

ジョブ型雇用の部分導入としてありえるのが、「ジョブ型採用」である。ジョブ型採用は、企業内部の雇用制度は変えることなく、採用時に職務要件を明確にし、入社後の一定期間、もしくはその職務が存在する限りは、職務を限定する採用手法である。

中途採用は、特定のスキルや経験を有した人材を採用するので、ジョブ型と親和性が高い。職務記述書の整備により職務要件が明確になれば、人材獲得がスムースになる。

一方、新卒採用では「就職」ではなく「就社」色が強いので、職務の内容やそこで求められるスキルについて明示されるとは限らない。しかしそれでは、例えば、最先端の技術に通じている学生を惹きつけられないため、入社後の仕事内容を何らかの形で限定する採用が広がりつつある。図表5に新卒採用の手法をまとめた。

「日本企業は就社」といわれるものの、実態としてはすでに、半数以上の企業が、部門別採用、コース別採用、職種別採用、職務限定型の採用のいずれかを行っている。職務限定型の採用もすでに3.8%で行われている。また初任給格差をつけた採用も7.7%になっている。

ジョブ型採用は、求職者に入社後の期待役割やキャリアパスを伝えるのに有効である。

図表5 2020年新卒採用の手法 出所:リクルートキャリア就職みらい研究所「就職活動・採用活動に関する振り返り 調査データ集」

出所:リクルートキャリア就職みらい研究所「就職活動・採用活動に関する振り返り 調査データ集」

5.4. 人材起点のジョブ型=「ロール型雇用」

賃金分配の柔軟化や成果主義の強化、社員の専門性は高めたいと考えていても、ジョブ型雇用の職務記述書の運用負担に、二の足を踏む企業は少なくないだろう。賃金分配や成果主義、専門性向上だけであれば、なにもジョブ型に転換しなくても、人材起点の雇用制度のままでも実現可能だと筆者は考えている。

具体的には、社員一人ひとりの役割を明確にする、「ロール型(役割型)雇用」制度に変えるのである。ロール型雇用とは、社員一人ひとりが担う役割を明確にし、期待役割と役割成果に応じて給与を支払う雇用制度のことである。

職務起点のジョブ型では職務記述書の整備が前提になるが、ロール型雇用はあくまで組織の構成員それぞれの役割を明確にする雇用制度なので、職務記述書を整備する必要はない。また、ロール型雇用は、組織に構成員がいることを前提とした雇用制度という点はメンバーシップ型雇用と同じだが、メンバーシップ型雇用と違い社員同士の仕事の境界がはっきりしている。ロール型雇用と、ジョブ型雇用、メンバーシップ型雇用の違いを図表6にまとめた。

図表6 ジョブ型、メンバーシップ型、ロール型雇用の異同

筆者がロール型雇用を推奨するのには、3つ理由がある。

第1の理由は、これまでに述べてきたように、職務起点のジョブ型は、日本企業の伝統的な人事制度と根本的に異なるため、実際に導入し、機能させるのが極めて難しいからだ。雇用制度をグローバルスタンダードに寄せたいのでなければ、わざわざ職務起点にする必要はない。

第2の理由は、すでにロール型雇用制度を導入している企業が存在するからだ。ロール型雇用制度の企業では、職務や給与の柔軟な変更や、成果重視のマネジメントが行われている。

実際、図表3でも、基本給で役割を考慮している企業は、非管理職対象で約4割、管理職対象では約6割に達している。この事実が意味するのは、日本企業は職務記述書を整備するのとは違う方法で、社員それぞれの役割を定め、処遇に反映できるということだ。

第3の理由は、日本において人材をうまく活用できる企業の特徴として、その人材に期待する役割が明確なことが、分析によって明らかになっているからだ。職務の専門性がはっきりしているスペシャリストかジェネラリストか以上に、その社員に任せる役割が明確な方が、転職者が入社した場合組織や同僚になじみやすく、本人の満足度が高い(中村 2020)(※7)。

ロール型雇用はあくまで人材が起点の雇用制度でありながら、一人ひとりが担う役割をはっきりさせ、仕事内容と評価・処遇の連動を高める雇用制度である。現在、ジョブ型雇用に関心をもっている企業のなかには、ジョブ型人材マネジメントよりもロール型雇用の方が、自社の人事課題に適していて、イメージしているものに近い企業がそれなりにあるのではないだろうか。

(※7)中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会、第5章

6 「最小範囲で最大効果」の制度改革を

ジョブ型雇用をひもとき、ジョブ型雇用の導入是非について論じてきた。現在、ジョブ型雇用が一種のムーブメントになっているが、安易に導入できる仕組みではないことを理解いただけたと思う。

経団連企業に関する報道をみるに、それらの企業は、これまで、伝統的な日本的雇用を改良する形で、成果主義を導入し、賃金制度を見直し、年功序列の人材登用をあらため抜擢人事を行い、エンジニアのための別会社をつくるなどしてきたが、これ以上は過去の延長線上に競争力の高い雇用制度をつくることはできないと判断したようにみえる。

雇用制度を抜本的に見直すことで、グローバル競争で戦える発展的な人事制度に刷新しようという非連続な変化を企図しているのだろう。後に続く日本企業のためにも、ジョブ型転換への挑戦が成功することを願っている。

一方、国内事業が中心の企業に関しては、自社の人事課題を解決するのに最適な雇用制度と改革範囲は何かをぜひ検討いただきたい。本稿で紹介したように、ジョブ型雇用の全面導入よりも、部分導入の方が適していることも多いからだ。

雇用制度の抜本変更による影響は、組織のマネジメント、社員のモチベーション、評価制度や賃金制度……と広範囲に及ぶ。当然ながら業績にも影響が出る可能性があり、新制度が根づくまでには時間もかかる。雇用制度の改革では、「最小範囲の変更で、最大効果を生む」ことが肝要である。

中村天江

※本稿は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ