「肩書のない自分」とどう向き合うか。人間関係の変化とアイデンティティの再構築

はじめに

「役職を降りた日」、その瞬間の感情は、解放か、左遷か、あるいはその両方が入り交じった複雑なものであった。しかし、その一日を境に始まる本当の物語は、日常の風景の中にこそ存在する。かつて自分を定義していた「部長」や「課長」といった肩書が消えた時、人は「何者でもない自分」とどう向き合っていくのか。

ポストオフがもたらす変化は、給与や業務内容といった目に見えるものだけではない。むしろ、より深刻な影響を及ぼすのは、職場における人間関係の変質と、それに伴う自己認識、すなわちアイデンティティの揺らぎである。本稿では、インタビューで語られた当事者たちの声をもとに、肩書を失った彼らが経験する人間関係のリアルと、アイデンティティを再構築していく内面的なプロセスに光を当てる。

1.見えない壁:職場における人間関係の変化

ポストオフ後、多くの人がまず直面するのは、これまで築き上げてきた人間関係の微妙な、しかし確実な変化である。そこには、元部下との間に生まれる気まずさや、周囲からの無言の評価という見えない壁が存在する。

元部下との気まずさと、周囲からの「配慮」という名の疎外

特に、同じ部署にとどまった場合にこの問題は顕著になる。「自分がこれまで評価していた人が、今度は自分の上長になるわけで。非常に過ごしづらい」。あるシニア男性がそう語るように、昨日までの部下が今日からは上司になるという逆転現象は、想像以上の精神的負荷を伴う。

元部下であった新上司も、そして周囲のメンバーも、どう接していいか分からず、互いに気を使い合う状況が生まれる。あるミドル層の男性は、ポストオフ後に元部下たちがよそよそしくなったと感じたという。また、55歳で部長格から次長になったシニア男性は、後任の若い部長や元部下たちが気を遣い、「仕事もふらない。何も言わない。アドバイスを求める時だけ、やって来るぐらい」という状況に陥った。彼はその時の心境をこう語る。「自分は何をしたらいいんだろうって。幸いみんな人はいいので、自分を無視するのではなく、頼りにしてくれたり、最終決断を求めてくれたりとか、アドバイスを受けに来たりとか、そういうのはあるんですけど、どこまで積極的に関わっていいものか、首突っ込んでいいものか、その自分の立ち位置が非常に難しくて戸惑って。もしかしたら、その戸惑いは1年ぐらいありました」

また、別の人は自ら隅の席に座り、元同僚たちとの会話を避けた。会社からの公式な説明があったとしても、「何かやらかしたのかなとか、何があったんだろうとか、いろいろな勘ぐりであるとか、周りからちらほら聞こえてくる声っていうのは、当然私の時もそうでしたし、今もいろんな形で起きています」 という声もあり、一度貼られたレッテルを覆すことの難しさがうかがえる。

元部下であった新上司も、そして周囲のメンバーも、どう接していいか分からず、互いに気を使い合う状況が生まれる。あるミドル層の男性は、ポストオフ後に元部下たちがよそよそしくなったと感じたという。また別のシニア男性は、食事に行っても周囲がプライベートな話はするものの、業務の話は避けるようになったと感じ、その配慮に逆に居心地の悪さを覚えた。

ポストオフは、単に組織図上の位置が変わるだけではない。それは、職場のインフォーマルな関係性の中に、気まずさという名の見えない壁を築き上げ、当事者を静かな孤独へと追いやる力を持つのである。

2.自己の再構築:新たなアイデンティティの模索

肩書を失い、周囲との関係性が変化する中で、当事者たちは否応なく「自分とは何者か」という問いと向き合うことになる。かつての管理職としてのアイデンティティが揺らぐ中で、彼らはどのようにして新たな自己認識を築き上げていくのだろうか。そのプロセスは、決して一本道ではない。

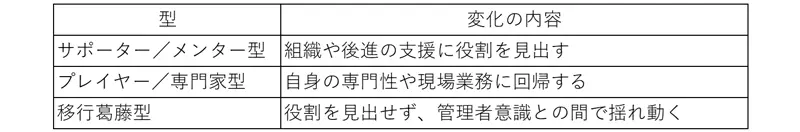

【図表】ポストオフ後のアイデンティティ変化の3つの型

新たな役割の発見(1):組織を支える「サポーター/メンター」へ

インタビューで語られた一つの典型的な姿は、評価者・管理者としての役割から、自らの経験や知識をもって組織や後進を支える役割へとアイデンティティをシフトさせていく人々であった。

あるシニア男性は、ライン部長から担当者になった後、以前のように結果だけを求めるのではなく、業績が向上するための「プロセス」に着目するようになった。そして、「時間のある人を20人ぐらい集めて、ちょっと1時間ぐらい講演会やるから聞いてみない?というようなことも何回もやっています」と、自らの知識を若手に伝えることに新たなやりがいを見出した。

別のシニア男性は、バックオフィスの部署に移った後、現場の営業所の担当者から頼られる存在となった。彼は、「今まで同じ方を向いて競争していた相手から、今度は逆にフォローしてよっていうふうに頼られるのも悪くない」と語り、競争から降りたからこそ得られる新たな喜びを実感している。

また、自らの病気を機に担当部長となった男性は、退職・再雇用を経て、現在は後輩である部長を補助する役割を担う。彼は、会社の若手・中堅社員の離職問題に心を痛め、「少しでも帰属意識を強く持ってもらって、この仕事にやりがいを見出してもらえるような環境づくりに力を注いでいきたい」と、後進の育成に自身の新たなミッションを見出している。彼らは、人を管理し評価するという権限を手放す代わりに、長年培ってきた知見や経験を直接的に組織へ還元する「サポーター」としてのアイデンティティを確立していくのである。

新たな役割の発見(2):専門性を深める「プレイヤー/専門家」へ

一方で、異なる道を歩む人々もいる。彼らは、もともと管理職への不適合を感じており、ポストオフを機に、自分が本来やりたかった現場の仕事や専門性の追求に回帰していく。

化学メーカーでチームリーダーを務めていたシニア男性は、「研究開発の仕事から管理職になると、現場を離れて人の管理をしなくてはなりません。もともと私は、人の管理や評価をするのが苦手でした」と語り、ポストオフによって再び研究に没頭できるようになったことを「ようやく外れられる」とポジティブに受け止めている。

また、IT系の会社で課長職だったミドル男性は、マネジメントよりも「数字を追っかけることがしたくて」自らポストオフを申し出た。彼にとって役職とは「単純に役割でしかない」という認識であり、管理業務から解放され、プレイヤーとして営業に専念できるようになったことに満足感を得ている。

彼らにとってポストオフは、ジェネラリストとして組織全体を俯瞰する役割から、自身の専門性を深く追求する「プレイヤー」あるいは「専門家」としてのアイデンティティを取り戻すための、必然的な帰結であったと言える。

アイデンティティの移行期にある葛藤

しかし、誰もがスムーズに新たな役割へと移行できるわけではない。インタビューでは、役割を転換しきれず、過去の管理者としての自分と現在の自分との間で葛藤する姿も浮き彫りになった。

定年を機に営業部長から同じ部署の担当者になったシニア男性は、後輩がリーダーとして会議を仕切る様子を見て、つい「自分だったらな」と考えてしまうという。「以前の癖が残ってて、『や、それ、違うだろう』とか。同じような答えが出ることの方が多いんですけど、やっぱり考えちゃう。抜け切れてないですね」。管理者としての思考の癖は、そう簡単には消えない。

また、会社から明確な役割を与えられなかった場合、この葛藤はさらに深刻になる。部長から次長になった男性は、役割が見えないまま1年が過ぎ、貢献実感を得られないことに苦しんだ。役員への道を絶たれたシニア男性は、会社から「余計なことはするな」と言われた経験から、「与えられたことしかやらないようにしていました」と、意欲を失ってしまった。

アイデンティティの再構築は、すべての人が成功するわけではない。過去の自分と決別できず、あるいは未来の役割を見出せないまま、移行期にとどまり続ける人々もいる。この事実は、ポストオフがもたらす困難さの一端を示している。

3.会社の評価軸からの解放

アイデンティティを巡る葛藤の中で、多くの経験者が共通して手に入れるものがある。それは、会社からの評価に一喜一憂する生き方からの解放である。

あるシニア男性は、ポストオフを経験し、全く異なる環境に移ったことで、重要な気づきを得た。「私は今まで会社の評価が欲しくって頑張っていたんだなと。『なんで同期の出世頭の中で俺が一番じゃないんだ』とか、そういうような会社からの評価っていうのが仕事のやりがいの裏返しであった」。しかし、新しい職場で見知らぬ人たちから頼られ、評価される経験を通じて、「これまで知らなかった人たちの中でもちゃんと自分自身を評価してもらえてるじゃないか」と、自信を取り戻した。

ミドル層のある男性も、「会社に対しての帰属意識というんですか、俺が頑張らなきゃみたいな、そういうような自己犠牲の気持ちっていうのがもう萎えちゃったんで。もっと外に目を向けると世界は広いんだなみたいな、そんな感じになってます」 と語る。

ポストオフは、会社という閉じた世界の中で出世競争に明け暮れていた自分から、より広い社会の中に立つ一人のプロフェッショナルとしての自分へと、視座を転換させるきっかけとなり得る。それは、会社の評価に依存したアイデンティティから、自らのスキルと経験に根差した、より強固なアイデンティティへと移行していくプロセスなのである。

まとめ:物語の第2章———新たな役割を見つける旅

肩書を失うことは、職場での人間関係の再構築を迫り、時には深い孤独感をもたらす。それは、自身の存在価値が揺らぐ、痛みを伴う経験である。

しかし、インタビューで語られた物語は、そこで終わりではなかった。多くの人々が、その葛藤の中から、新たな自分の役割と価値を見出す旅を始めていた。組織全体を支える「サポーター」へ。専門性を深める「プレイヤー」へ。そして、会社の評価に一喜一憂する自分ではなく、自らの価値を信じる「プロフェッショナル」へ。

ポストオフは、組織が与えた役割(ロール)を脱ぎ捨て、自らの意思で新たな役割を担っていく(ロールテイキング)ための、重要な転換点なのである。

次回は、この内面的な変化が、給与や健康、家族関係といった、より現実的な生活にどのような影響を及ぼしていくのか、そのリアルな物語に迫っていく。

辰巳 哲子

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、対話、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問いなおす』『学びに向かわせない組織の考察』『対話型の学びが生まれる場づくり』を発行(いずれもリクルートワークス研究所HPよりダウンロード可能)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ