ポストオフは「解放」か「左遷」か。当事者たちが語る、その瞬間の本音

はじめに

「ポストオフ」——役職を降りる、あるいは管理業務から外れること。それは多くのビジネスパーソンにとって、キャリアの大きな岐路となる出来事である。会社からの通達か、自らの意思か。キャリアの半ばか、終盤か。その状況によって、当事者が受け止める意味合いは大きく異なる。ある者にとっては、重圧からの「解放」であり、またある者にとっては、キャリアの本流から外れる「左遷」とも映る。

我々は、ポストオフを経験した当事者たちのリアルな声に耳を傾けるインタビュー調査を実施した。本稿では、その中でも特に「役職を降りた、その瞬間」の感情に焦点を当てる。会社からポストオフを告げられた「受動的」な経験と、自ら申し出た「能動的」な経験。そして、55歳までの「ミドル」と56歳以上の「シニア」という世代の違い。これらの軸から、当事者たちが抱いた偽らざる本音の物語を解き明かしていきたい。

1.会社から告げられる「受動的ポストオフ」の衝撃

会社主導で進められるポストオフは、多くの場合、本人にとって予期せぬ形で訪れるか、あるいは避けられない運命として意識される。その受け止め方は、キャリアステージによって明確な違いを見せた。

ミドル層を襲う「左遷」の感覚とキャリアの再計算

キャリアの半ばにあるミドル層にとって、会社から告げられるポストオフは、自身のパフォーマンスや評価と直結することが多い。それは時に、キャリアの断絶を予感させる鋭い痛みとなる。

ある経営コンサルティング会社で営業所長を務めていた男性は、役員からの電話でポストオフを告げられた瞬間を「ほぼ左遷みたいな感じ」と振り返る。成果主義の厳しい環境下で結果を出せていない自覚はあったものの、営業からスタッフ部門の一担当への異動は、キャリアの王道から外れたことを意味していた。彼はその時の心境をこう語る。「王道からは外れちゃったんだなという気持ちが根底にはあったので、何をやろうが、表彰されようが、外れた人と見られているのかなというのもありました。元同僚ともあんまりしゃべりたくなかったので、1年半ぐらいずっと隅っこに座ってました」。この経験は、彼の会社への見方を大きく変え、転職を強く意識するきっかけとなった。

また、別の会社で課長を務めていた男性は、クライアントとの関係性が失われたことを理由に、部長から直接ポストオフを告げられた。仕事内容そのものに大きな変化はなかったものの、彼にとって最も衝撃的だったのは待遇の変化だった。「給与が何百万単位で落ちちゃったんです。こんなに落ちるんだっていうのが自分の中で、ちょっとショックだった」 。彼は、この給与水準から再び元のポジションに戻るのに何年かかるかを計算し、「この会社で給与を上げるのはちょっと無理だなって。そこにコミットするのがばからしいな」と感じ、すぐに転職活動を開始したという。

ミドル層にとっての受動的ポストオフは、自身の市場価値を再評価し、社内でのキャリアに見切りをつけて社外に活路を見出すための、強烈なトリガーとなり得る現実がここにある。

シニア層が迎える「役割の変化」——安堵と寂しさの狭間で

一方、定年や会社の制度に基づいてポストオフを迎えるシニア層の感情は、より複雑な様相を呈する。

名の知れたメーカーの関連子会社で50人の部下を抱える部門長だった64歳の男性は、60歳で会社のルールに基づき、管理職を離れた。その瞬間は、「ちょっと寂しさがありましたよね」と正直な気持ちを吐露する。しかし、その感情は永続的なものではなかった。半年から1年が経過すると、全く異なる感情が芽生えてきたという。「『ああ、ようやくノルマから解放されたな』っていう気持ちが結構あって。もう営業部門は数字数字、とにかく売り上げ、利益、そういうものに追いまくられていたので、そこから解放されたという安堵感っていうのが、僕は割と鮮明にありました。だから3割ぐらい年俸減っても、この苦しさから逃れられるんだったら意外とバランスしてんじゃねえ?って感じたかな」

62歳の執行役員だった男性も、後進の女性を役員に登用するためという理由でポストを降りた際、「さすがに最初に告げられた時はちょっとショックでしたよ。家に帰って家族に話した時もうなだれて」と、当初の落ち込みを語る。しかし、2年が経過した今では、客観的に物事を見られるようになり、会社全体の収益改善に貢献するなど、後方支援の役割に新たなやりがいを見出している。

一方で、役員候補と目されていた男性が、ライバルであった人物から直接ポストオフを告げられたケースは深刻だ。「冗談で『首ですか』っていう話をしたら、そのままほんとに首だった。もうその日は興奮して、寝られなかったです」。明確な理由も告げられず、人事部長からは「余計なことはしないでくれ」「若い人間をつぶさないでくれ」と言われたという。この経験は、「人生の中で一番きつかった通達」として、今なお彼の中でフラッシュバックするという。

ミドル層のポストオフが「評価の確定」という厳しい側面を持つのに対し、シニア層のそれは、長年背負ってきた重責からの解放と、キャリアの最終章における新たな役割への移行という側面を併せ持つ。そこには、寂しさと安堵、そして時には理不尽さへの怒りが同居する、独特の心境が存在するのである。

2.自ら選ぶ「能動的ポストオフ」の決断

ポストオフは、必ずしも会社から言い渡されるものだけではない。自らの意思で、戦略的に、あるいは自己防衛のために役職を降りることを選択する者たちもいる。

ミドル層の決断:―「これ以上は無理だ」という自己防衛

能動的にポストオフを選ぶミドル層の背景には、心身の限界という切実な問題が横たわっていることが多い。

飲食店で役員を務めていた男性は、コロナ禍で責任範囲が心理的な限界を超えたと感じ、「このままやっていたら恐らく精神科医にかかるような状態に追い込まれてたんじゃないかなって思います」と、自ら部長職への降格を申し出た。年収が200万円ほど下がるという大きな代償を払ってでも、自分自身を守るための選択だった。

同様に、建設業で総務課長をしていた男性も、人間関係の悩みから休職と復職を繰り返した末に「パンクしてしまった」経験から、「もう自分には管理職は難しいなということで自分から申し出て降ろさせていただいた」と語る。彼にとって、ポストオフは「自分を取り戻すために必要な選択だった」のである。彼らの決断は、「逃げ」ではなく、持続可能なキャリアを歩むための積極的な自己防衛と言えるだろう。責任感が強く、真面目な人材であるからこそ、燃え尽きてしまう前に自ら環境を変える必要があったのだ。

シニア層の選択:「自分のための時間」を取り戻す人生の再設計

シニア層における能動的ポストオフは、自己防衛という側面よりも、人生の価値観を再定義し、新たなステージへと移行するための、よりポジティブな選択として語られることが多い。

管理部門で働いていたある男性は、子供の独立と住宅ローンの完済というライフイベントを機に、自らポストオフを希望した。彼はその理由を、「これ以上、仕事中心の人生を送りたくないという思いがありました。収入が多少下がったとしても、これからは夫婦で楽しむ時間的な余裕が生まれます。そうであるならば、無理に働き続けるよりも、残りの20年、30年を振り返った時に後悔しないよう、もっと自分自身に投資する方がよいと考えたのです」と説明する。5~6年前からこの決断を考え続けており、彼にとってポストオフは、人生を充実させるために「ベストタイミングで切ったカード」だった。

部長職だった男性も、同じく、子供の就職とローン完済が見えたタイミングで、管理職への不適合感を再認識し、自ら役職を降りることを伝えた。彼の言葉は、多くのシニア層の心境を代弁しているだろう。「汗水流して向いてないこと我慢してやる必要ないなっていうのを、ほんとにふと思ったって感じですかね。そんな瞬間があったんで、じゃあいいや、我慢する必要ないのかなと思って上司に相談したって感じですかね」

彼らにとってポストオフは、会社のため、家族のために尽くしてきた時間を、ようやく自分自身とパートナーのために取り戻すための、晴れやかな宣言なのである。

3.ポストオフの瞬間——感情のマトリクス

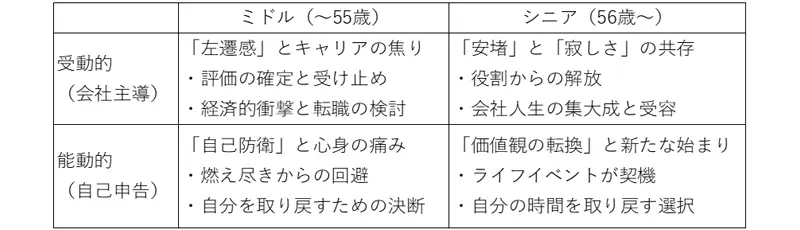

ここまで見てきたように、ポストオフの瞬間に抱く感情は、その背景によって大きく異なる。これを「能動的/受動的」「ミドル/シニア」の2軸で整理すると、以下のようなマトリクスとして可視化できる。

【図表】ポストオフの瞬間の感情マトリクス

このマトリクスが示すのは、ポストオフという事象が、個人のキャリアにおける時間軸と自己決定権の有無によって、全く異なる意味を持つという事実である。

ミドル層にとって、ポストオフは「これからのキャリア」に直結する現在進行形の出来事であり、感情もより切迫したものになる。受動的な場合は自身の評価に対する焦り、能動的な場合は心身の限界という痛みが伴う。

一方、シニア層にとっては、これまでのキャリアを総括し、「これからの人生」をどう生きるかという、より大きな視点からの出来事となる。そこには、ある種の達観や、新たな人生への期待感が含まれる余地が生まれるのだ。

まとめ:物語の序章——その瞬間の多層的な心の風景

「役職を降りた日」、その瞬間の感情は、「解放」か「左遷」かという単純な二元論では到底割り切れない。それは、個人の置かれた状況、キャリアステージ、そして価値観が複雑に織りなす、多層的な心の風景である。

会社から告げられたミドルは「左遷」の痛みからキャリアの再計算を始め、シニアは「安堵」と「寂しさ」の中で新たな役割を模索する。自ら選んだミドルは「自己防衛」のために重荷を下ろし、シニアは「価値観の転換」を経て自分らしい人生の設計図を描き始める。

この「始まりの日」に抱いた感情は、その後の彼らの物語を大きく方向づけていくことになる。次回は、肩書という鎧を脱いだ彼らが、周囲との人間関係の変化の中で、どのようにして新たな自分のアイデンティティを再構築していくのか、そのプロセスに迫っていきたい。

辰巳 哲子

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、対話、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問いなおす』『学びに向かわせない組織の考察』『対話型の学びが生まれる場づくり』を発行(いずれもリクルートワークス研究所HPよりダウンロード可能)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ