人事のアカデミア

【サル学】世界に誇る日本のサル学は人間を探究する学問である

現在も野生に生息し、昔話などにもよく登場するサルは私たちにとって身近な生き物だ。ヒトもまた霊長類の一種であり、特にチンパンジーのゲノム塩基配列は、ヒトとわずか1.2%しか違わない。しかし、野生チンパンジーの社会に詳しい中村美知夫氏は、いくらサルとヒトが似ているといっても、人間のコピーとしてサルを見ることに警鐘を鳴らす。世界をリードする日本の「サル学」は、サルを通じて人間を探究してきた。その知見から我々は何を学ぶべきか、中村氏に聞く。

動物の文化の存在をいち早く予言した

梅崎:中村先生は、長年にわたり、タンザニアで野生チンパンジーの調査を続けておられます。日本の霊長類研究は一般に「サル学」として広く知られており、世界の研究を牽引してきました。まずは、日本のサル学の特徴を教えてください。

中村:日本のサル学は欧米の研究とは異なる独自路線を歩んできました。私自身もその影響を受けています。違いを挙げるとしたら、欧米では霊長類学を動物の研究と捉え、遺伝子が行動を司るという社会生物学的な考え方をすることが多いのに対して、日本では、サルの研究を通して人間を理解したいという思いが根幹にあるということです。

梅崎:その違いはどこから来たのでしょうか。

中村:生態学者、文化人類学者で京都大学教授を務めた今西錦司の存在が大きいと思います。日本のサル学は、1948年、今西ら3名が宮崎県の幸島(こうじま)でニホンザルの研究を始めたことからスタートしました。今西は独創的な発想を持ち、動物にも社会や文化があるという立場で、その研究を通じて人類の進化を探ろうとしていました。たとえば文化人類学は、異なる民族の研究を通じて自分たちを相対化し、より深く人類を理解することを目指しますが、これと似た発想です。

梅崎:今西は、人間以外の動物の文化を「カルチュア」という言葉で表現しました。

中村:1952年のエッセイで、動物にはカルチュアがあると書いています。当時は何か根拠があったわけではなく、予言めいたものですね。「文化人」という言葉もあるように、「文化」というと高度に知的な活動というニュアンスが強かったので、わざわざカルチュアと言い換えたのではないかと思います。カルチュアは、日常的な挨拶の仕方とか、食べるものの違いとか、生活様式を含むもっと幅広い概念です。

梅崎:実際、その後のさまざまな観察の記録を読むと、専門外の私から見ても、サルには確かにカルチュアがあるように感じます。

中村:文化の定義は難しく、一概に言えませんが、動物の研究において最もシンプルな定義は「遺伝的ではない」ということでしょう。遺伝で広まるのではなく、ほかの個体から学習する。つまり、社会的学習を含むかどうかがポイントです。

今西がカルチュアを予言した直後、1950年代には、ニホンザルの芋洗い行動が日本人研究者によって発見されました。人間がエサとして与えた芋をサルが海水で洗うというもので、ある個体がたまたま始めた行動が集団に広がり、さらには世代を超えて伝わっていきました。その後も、こうした例がチンパンジーなどほかの霊長類でも発見され、1990年代後半に権威ある学術雑誌に論文が掲載された頃から、動物にも文化があるという考え方が世界的にも認められるようになってきました。

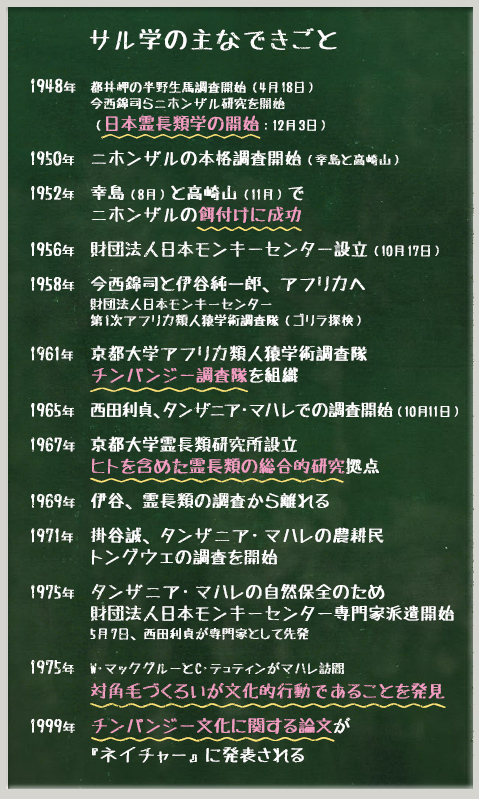

出典:『「サル学」の系譜』(中村美知夫/中公叢書)をもとに編集部作成

出典:『「サル学」の系譜』(中村美知夫/中公叢書)をもとに編集部作成

遺伝子の戦略だけでは説明できない多様性

2頭が同時に毛づくろいする「対角毛づくろい」。タンザニアのマハレのチンパンジーが行う、よく知られた社会慣習の1つ。

2頭が同時に毛づくろいする「対角毛づくろい」。タンザニアのマハレのチンパンジーが行う、よく知られた社会慣習の1つ。

Photo=本人提供

梅崎:チンパンジーの文化的行動の一例として、中村先生は「対角毛づくろい」を取り上げています。

中村:もともと毛づくろいには、シラミなどを取り除く衛生的な機能に加え、社会的な機能があることが知られています。チンパンジーでは多い場合、日中の10%もの時間を毛づくろいに費やす個体もいました。なかでも奇妙なのは「対角毛づくろい」(左写真)です。向き合った2頭が頭上で互いの片手を組み、もう一方の手でお互いに毛づくろいを行うのです。単純に体をきれいにすることが目的ならば、交互に毛づくろいしたほうがずっと効率的です。ニホンザルはだいたい役割を交代しながら毛づくろいするのですが、チンパンジーではこのように同じ行動を、同じ姿勢、同じタイミングで行う姿がしばしば見られます。

梅崎:中村先生は、対角毛づくろいのような相互行為、個体と個体の間でのやり取りに注目されています。

中村:相互行為のなかには個体の戦略だけでは説明しにくいものがあります。たとえば対角毛づくろいは、すべての集団に見られるわけではないのです。同じタンザニアでも、マハレという調査地の集団には観察されましたが、ゴンベという調査地の集団では行われていない。挨拶をするときに、日本では会釈するが、欧米ではハグをするようなものかもしれません。

梅崎:つまり、集団で共有されている社会慣習ですね。遺伝子に埋め込まれたものなら、基本的にどの集団の個体でも同じ行動を取るはずですから。たまたまある個体がある行動をしたという偶然が起こるから、ある集団には広まって、別の集団では行われないという多様性が生まれるということでしょうか。

中村:ほかの哺乳動物に比べ、霊長類は、体のサイズに対して大きな脳を持っています。いわゆる「頭のよい」動物なので、そのときどきの状況に応じて問題解決するのですが、ソリューションは1つとは限らない。個体によってさまざまなやり方が出てきます。

そして霊長類は基本的に群れで暮らしているので、ほかの個体のやり方を学ぶほうが効率的です。影響力のある個体のやり方を皆が採用するようになると、その集団特有のやり方になっていく。このような形で、個体としても、集団としても、さまざまなバリエーションが生まれてくるのです。

梅崎:実際、個体差はかなり大きいですよね。チンパンジーの観察の記録を読みましたが、率直な感想として、これほど個性の違いがあるものなのかと驚きました。

中村:ありますね。チンパンジーの社会にも順位序列があって、第1位オスがいるのですが、オトナオスのなかにも順位争いに興味のない個体がいます。争いが起こるとすっと離れてしまって、でも意外とメスにもてたりする(笑)。

梅崎:チンパンジーのオスは全員競争に参加していて、明確な強さの序列があって、社会の秩序が保たれているのかと思っていました。

中村:その序列も単純に力だけでは決まりません。体力のピークを考えれば、20代前半くらいで第1位オスになり、20代後半くらいになると次の世代に取って代わられるはずですが、我々の調査では15年の長期政権を築いたオスがいました。1対1なら若いオスにかなわなくても、第三者を味方に引き入れることで相手を孤立させてしまうのです。

梅崎:チンパンジーは、そういう政治的駆け引きもできるのですね。

中村:有力なオスたちがたまたまいなくなってしまったので、棚ぼた式に第1位オスになってしまったケースもあります。もともとあまりやる気がなかったのか、数年で交代してしまいましたが。ただ、ある調査によると、第1位オスのストレス値は相当高いらしいのです。メスとの交尾権が得られるとか、優先的に食べ物を食べられるというメリットもありますが、長い目で見れば第1位オスを目指すことが最適とは言い切れないのかもしれない。生きていく戦略はさまざまだということでしょう。

梅崎:簡単に擬人化してはいけないとわかってはいるのですが、人間の集団を見ているようです。丁寧に個体を観察していくと、すべては遺伝子の生存戦略だ、などと単純化できないことがよくわかります。

研究の初期段階から独自の方法論を確立してきた

梅崎:サル学の歴史をひもとくと、研究においても、日本独自の方法論が確立されてきました。

中村:初期によく行われていたのが、餌付けです。餌付けに成功したことで、個体を観察しやすくなりました。ただし、外部から多大な栄養が持ち込まれることによって、野生動物の社会に影響を与えてしまうという懸念もあり、現在ではあまり積極的に行われていません。

餌付けと並んで、早くから日本の十八番(おはこ)とされていたのが個体識別です。欧米ではタグをつけるなどして個体を区別していましたが、日本人はサルの顔を覚えて、一頭一頭名前をつけていました。顔を見ただけで区別がつくはずがないと言われた時代もあったのですが、慣れれば誰でもできるので、最近では世界中で行われています。

梅崎:なかでもわかりにくいのが、「共感法」です。

中村:個体に名前をつけていたことも含めて、擬人化しすぎだ、科学的な態度ではないとの批判もありました。しかし、近縁の動物だけに、いかに客観的に対象を見ようとしても感覚的に理解できる部分がある。野猿公園を訪れた子供でも、目の前のサルが怒っているかどうかはすぐにわかると思います。そうした共感を他種への理解に活かしていこうという考え方です。

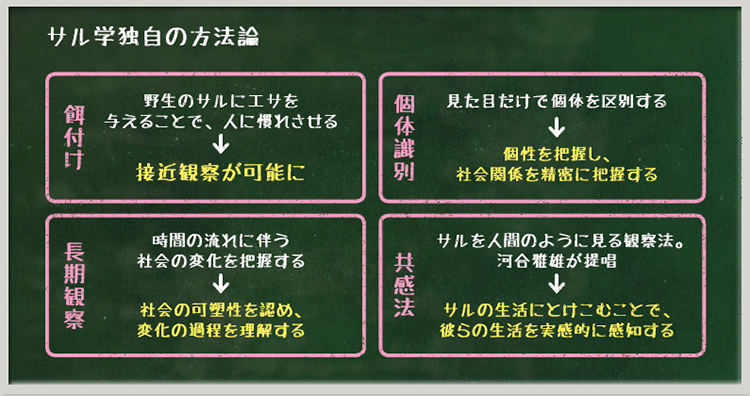

出典:取材をもとに編集部作成

出典:取材をもとに編集部作成

梅崎:サルの研究と並行して、ヒトの研究も行われていたというのもユニークです。

中村:今西の跡を継いだ人類学者の伊谷純一郎は、後年、霊長類研究から狩猟民などの生態人類学的研究にシフトしていきました。そのため当時の京都大学の研究室は、サルを研究する学生とヒトを研究する学生が混在している状態でした。私が大学院に入った頃には、まだヒトを研究している先輩たちがいて、ゼミでチンパンジーの話をしていると「そんな社会生物学的な理解だけでいいのか」などと批判されたものです。

梅崎:そういう複眼的な研究環境のなかで、サル学が大きく発展してきたのですね。中村先生は、ヒトの研究に関心はないのでしょうか。

中村:もともと人間を理解したいという思いがあるので、関心はありますが、大変そうだなと(笑)。サルの研究は行動観察をします。行動は嘘をつきませんから、言葉が通じないチンパンジーも感情表出など身体を観察することでわかることが多い。でも、人間の研究は言葉の影響を大きく受けてしまう。たとえば無意識のうちに相手の期待する答えを話してしまうこともありますよね。

梅崎:私たちは人間と対するとき、人間とはこういうものだという思い込みからなかなか自由になれません。サル学にならって、霊長類ヒト科のヒトを観察するつもりで、人間を見つめ直してみるのも面白いと思いますね。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康(梅崎氏写真)、本人提供(中村氏写真)

中村美知夫氏

京都大学大学院理学研究科准教授

Nakamura Michio 京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。財団法人日本モンキーセンター・リサーチフェロー、京都大学野生動物研究センター准教授などを経て2016年から現職。

◆人事にすすめたい本

『チンパンジー』(中村美知夫/中公新書)野生のチンパンジー観察の記録。

『「サル学」の系譜』(中村美知夫/中公叢書)日本の霊長類研究の歴史。

梅崎 修氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ