人事のアカデミア

【町内会】町内会の歴史からコミュニティのあり方を考える

防犯パトロールや防災訓練、町の清掃に子ども会活動、さらに行政資料の配布など町内会の活動は多岐にわたる。参加は任意にもかかわらず、いずれも地域に必要な活動を担っている。

一方、「加入しないと嫌がらせを受けるのではないか」など、閉鎖的な印象もつきまとう。身近にありながらなじみの薄い町内会は、何のために存在するのか。社会学者の玉野和志氏と、その成立の歴史を振り返り、コミュニティのあり方を考える。

権力機構か自治組織か 町内会論争が展開

梅崎:玉野先生が町内会研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

玉野:私は石川県金沢市の出身で、もともと町内会は身近な存在でした。祖父が自営業者で町会長を務めたこともあったそうです。その原体験から、大学で学び始めた当時、地域社会学のなかで盛んに行われていた町内会をめぐる議論に違和感を覚えることも少なくなかった。たまたま祖父の遺品のなかから、戦前に金沢で結成した「町の会」の規約など貴重な資料が出てきたこともあり、本格的に研究を始めました。

梅崎:当時の町内会をめぐる議論とは。

玉野:町内会は権力機構か自治組織かという論争です。戦後GHQは町内会を「封建遺制」、民主化を阻む古い組織として禁止した。アカデミズムのなかでも、町内会は支配の末端機構として整備されたという見方が主流でした。

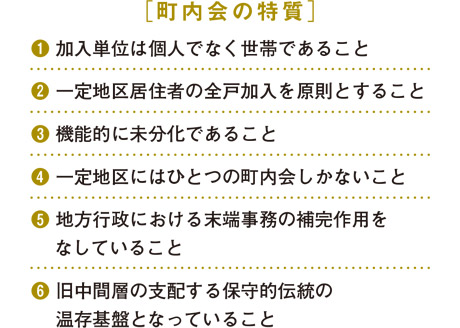

一方、それに異を唱える立場での実証研究も多数出てきました。社会学者の中村八朗は、1950年代の終わりに日野市や三鷹市など東京郊外の町内会の調査をして、個人ではなく世帯単位の加入である、地方行政の末端業務を補完しているなど、町内会の特質を整理しています。なかでも最も重要な特質が、その地区に居住する人は自動的または半強制的に加入するという「全戸加入原則」。近代化理論では、都市化に伴って地縁集団が衰退し、個々の関心に基づく機能集団が発達するとされていますが、個人が自発的に参加し自由に脱退できる近代的なボランタリー・アソシエーションと、町内会の特質はかなり異なります。

梅崎:だから「町内会は封建遺制だ」と批判されてきたわけですね。

玉野:ところが綿密な調査の結果、そう単純な話ではないこともわかってきた。町内会という集団の形は、むしろ日本の「文化の型」と考えたほうがよいという指摘もあります。中村も、かつて住民組織には選ばれた地主や大家しか入れなかったことから、町内会の全戸加入に民主的意味があることを明らかにしています。

他方、町内会は本来、地方自治体に成長していくはずの自生的な地域集団であるという画期的な説も出てきました。町内会を近代的な社会集団と見るから矛盾するのであって、地方自治体の卵みたいなものだと考えれば、世帯単位なのも全戸加入なのも説明がつきます。とはいえ町内会を地方自治体とするのは、歴史的経緯を見ても無理があるとして、この説はなかなか受け入れてもらえませんでした。

梅崎:このようにいろいろな説があるなかで、玉野先生は、町内会を「共同防衛を目的とする全戸加入原則を持った地域住民組織」であると定義されています。

玉野:町内会はあくまでも民間の組織ですが、自治体と似たような特質を持っている。それは町内会が自治体と同じような「共同防衛」という目的を持っているからだと考えました。

祖父の遺品にあった金沢の資料を見ると、昭和の初め、ある町で自営業者が中心となって町の会を結成した際、当初から明確に全戸加入をうたっていました。都市化が進んで移住者が増え、どんな人が隣に越してくるかわからない不安が募るなかで、全戸加入の組織を作ったと考えられます。全戸加入の町内会は、この時期、ほかの地域でも生まれていますし、日清・日露戦争など危機の時代にも増えている。つまり、本来国や自治体が責任を持つべき地域の治安を、住民自ら守ろうとして作られたのが町内会だったと考えられます。

出典:『町内会』から抜粋

出典:『町内会』から抜粋

近代化の過程に伴い 日本的統治が確立

梅崎:ところが町内会は、統治する側から見ると、とても使い勝手のいいものだった。ご著書では、統治性と階級性の観点から、明治以降、近代化する日本における町内会の歴史を振り返っています。日本的統治の仕組みがどのように形成され、どのような階層が生まれてきたのか、非常に興味深く読みました。日本的統治の原型となるのが、明治地方自治制ですね。

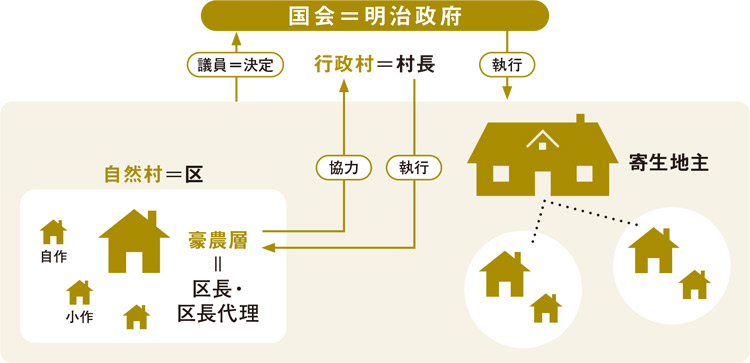

玉野:明治維新後、中央集権的に近代化を急ぐ新政府と、政治参加を求め自由民権運動の主体となった豪農層との対立のなかで、地方自治の巧みな仕組みができあがりました。豪農層は、制限選挙制度により国政には参加できませんが、新たに設定された行政村のなかで区長や区長代理の役職を与えられた。いわば地元の名士として行政の執行に協力する形になるのです。

梅崎:限定した権限を与えつつ包摂する。この二重性を持つ仕組みは、非常に巧みな統治の形といえますね。

玉野:地域で力を持つ社会的リーダーには、政治的な意思決定に関わらせず、行政の執行過程に協力させる。明治地方自治制の成功例が原型となり、その後も日本の統治機構に引き継がれていきます。

大正デモクラシーの時代に入り、労働争議や小作争議が頻発し、村落を基盤にした明治地方自治制が崩れていくと、都市を中心とした新しい統治の形が必要になってきます。その頃の都市の労働者は、もともとは小作や没落した地主の息子で農村からやってきた人々です。大衆民主化が進むなか、ひとかどの人間として認められたいというのが彼らの願いでした。

梅崎:しかし政府は労働運動を弾圧する。

玉野:そこで労働者は、穏健な経営家族主義を打ち出し始めた企業に勤めるか、自営業者を目指すという道を選びます。大正から昭和にかけての人の移動が激しくなった時期、先ほどの金沢の事例のように、主に自営業者が集住する地域を中心に、新しい住民組織として全戸加入の町内会が成立しました。

梅崎:主に商人の町で自発的に生まれた町内会が、やがて行政に発見され、全国に広がっていきます。

玉野:折しも戦時体制下、町内会はまさに共同防衛のための組織であり、都市での新しい統治の仕組みとして、国家的に奨励・整備されていきます。一方、町内会の主な担い手は、これまでひとかどの人間として遇されなかった労働者階級です。行政組織によって町内会が正式に位置付けられたことは、彼らにとって、天皇の臣民として認められたことにつながります。ある時期までの調査では、町会長に話をきいてみると、戦時中には天皇を守る近衛師団に属していたという話がかなりの確率で出てきます。

つまり、自発的に生まれた自治組織を国が包摂して全国に展開し、住民の側にもそれを受け入れる力が働いた。権力機構か自治組織かではなく、両方の観点から町内会を捉えていく必要があります。

梅崎:こうした複雑な背景が、町内会の不思議な特質につながっているわけですね。

玉野:戦後、町内会はGHQによって禁止されたものの、むしろ戦後の混乱期こそ町内会のような機能が必要です。実際、禁止令が失効すると町内会はすぐに復活しました。

明治地方自治制の仕組み 出典:『町内会』をもとに一部編集部が改変

出典:『町内会』をもとに一部編集部が改変

逃げられない人のために コミュニティが必要

梅崎:一方、戦後民主主義のもとで、大衆のなかにはサラリーマン層が増えてきます。

玉野:教育を受ければ社会的な地位の上昇を目指せる時代ですから、自営業者も子どもを大学に行かせて企業に就職させるようになりました。1960〜70年代には、台頭するサラリーマン層も含めて広く市民参加による民主主義の実現が期待されました。

梅崎:行政に物申す住民運動が盛んになったり、共産党など革新勢力が躍進し、革新自治体が誕生したりしました。

玉野:この「住民運動」といわれるものが、地域住民による運動だったのか、知識人など広く市民が主導する運動だったのか議論の分かれるところですが、住民組織の支持なくして成立しなかったことは確かでしょう。目の前に公害問題という生命の危機が差し迫っていたことで、イデオロギーを超えて住民・市民が一体となり革新自治体が生まれてきたといえます。

ただし、革新自治体はどちらかというと市民中心に作られたところがあり、やがて町内会のような地域の組織と対立していったり、革新自治体になったことで、逆に行政の方針を受け入れざるを得なくなり市民活動の担い手が離れていったりすることもありました。

梅崎:現在にも続く問題です。住民は地域に縛られており、地域に必要な仕事はすべてやらざるを得ない。NPOなどの市民団体は、個人の関心を軸につながっているので、活気はあるけれど、集まりやすいテーマに絞られます。これではコミュニティの問題は解決しない。これをどう両立していくかが重要です。

玉野:まさに共同防衛ですが、防災にしても福祉にしても、目の前で問題が起こっているわけで、ある程度地域的にならざるを得ません。町内会が弱体化して活動の担い手が減っているなか、コミュニティの活動をこれまで通り維持していくことは難しい。一方のNPO側も、関心を軸につながりながらも、公共的な視点を持って活動を進めているところが増えています。これをチャンスと捉え、うまく協調する道を探っていけないかと期待しています。たとえば、個別の活動についてはNPOに任せられるものは任せ、町内会は、住民と行政との協議の場として残していくのはどうでしょうか。

ヨーロッパでは、特定地域に関心を持つ人が集まって地域に奉仕する事例もあります。住んでいる人が全員参加する必要はなく、どこに住んでいようが関心がある人は参加できる委員会的な組織を作るのです。今の日本にも、アニメの聖地など特定地域に愛着を持つ人はいるので、このような形が出てくればと思います。

梅崎:言葉のマジックで、共同体というと封建的な、コミュニティというと民主的なイメージを受けますが、コミュニティもすべてを包摂できるわけではありませんね。

玉野:実はコミュニティは、必ずしも良いものではないと捉えるべきではないかと考えています。時に党派性を帯びたり、メンバーと認めない人を排除・差別したりすることもある。少人数で小さく運営している分にはいいが、力を持ち出すと危険な側面もあります。良い面も悪い面もあるものとしてコミュニティを捉えたうえで、対立が泥沼化しないように制度を整え、ルールに則って政治的に議論できるようにすることが大切ではないかと思います。

梅崎:これからのコミュニティをどう考えていけばよいでしょうか。

玉野:突き詰めれば、コミュニティは逃げられない人にとって必要なのだと思います。どこにでも自由に動ける人はいいが、子どもや高齢者など制約があり移動の自由が制限されている人にとって、目の前の問題を解決できる身近なコミュニティが重要になる。だからコミュニティから逃げない・逃げられない人、良いことも悪いことも受け入れて、そこで頑張っている人を中心に考えていくべきではないでしょうか。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康

玉野和志氏

Tamano Kazushi

放送大学教養学部教授

東京都立大学人文学部卒業。東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。東京都老人総合研究所、流通経済大学、東京都立大学を経て2023年4月から現職。コミュニティ政策や住民自治に関する研究に従事。

人事にすすめたい本

人事にすすめたい本

『町内会 コミュニティからみる日本近代』

(玉野和志/ちくま新書)

加入率低下や担い手の高齢化により、存続の危機に瀕する町内会。助け合いの伝統か、時代遅れの遺物か。社会の成り立ちを問い直す。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ