人事のアカデミア

【世界史】未来を考える材料として歴史の見方を身につける

この10年来、大人向けの世界史本ブームが続いている。グローバル化が進み、複雑な課題に直面することが増えた現在、世界史は現代人のリベラルアーツという人もいる。もちろんそれは、学生時代のように歴史年表を暗記すれば身につくものではないだろう。歴史から世界の見方をどう学ぶのか。「世界史のリテラシー」とは、現代を理解する枠組みとして世界史を適切に参照することのできる力だと説く社会学者の山下範久氏に、学校では教わらなかった世界史の読み方について聞く。

近代を基準とした歴史観に縛られている

梅崎:教養として世界史に関心を持つ人が増えています。

山下:歴史を読むときに気をつけなくてはいけないのは、歴史は歴史家が書いているということです。どれだけ歴史家が客観的に書こうとしても、その人が生きている時代の問題意識や社会通念からなかなか自由になれません。

もともと歴史書というのは、今ある秩序を正当化するために作られることが多かった。たとえば中国の史書では、新しい王朝ができると、その前の王朝がいかに天命を失ったかという歴史を書きます。

梅崎:つまり、歴史にはバイアスが発生するということですね。

山下:科学としての歴史学が確立したのは19世紀以降のことですが、その過程でも大きなバイアスが生まれました。

最大のバイアスが、近代が歴史の発展のゴールであるというものです。方法論こそ科学的でも、無意識の深い次元では、中世に対して自分たちの生きている近代は素晴らしいということが前提となっている。そうなると、歴史学とは近代に向けて人間社会がどう発展してきたのかを明らかにする学問ということになります。

そこから派生する第2のバイアスが、近代を作ったヨーロッパを中心に考えてしまうことです。そのため、とかくヨーロッパが先行事例として参照されがちです。それぞれ条件が異なるはずの非ヨーロッパ世界の歴史も、ヨーロッパと同じ概念を使ってヨーロッパとの差分で語られることが多いのです。

そして第3に、理性と自由意思を持つ人間だけが歴史を作るというもので、まさに近代ヨーロッパの人間観に基づくバイアスです。ところが実際には、寒冷化など地球環境の変化のほうが大きな影響を及ぼしていて、人間はそれに反応しているだけという見方もできるでしょう。

梅崎:歴史は段階的に発展していくものという思い込みは非常に強いですね。私たちはつい「遅れている日本は、進んでいる欧米に追いつかなければいけない」と考えてしまう。その発想は今も変わっていません。欧米にもいろいろな会社があるのに、「欧米企業はジョブ型で先進的」「日本企業はメンバーシップ型で封建的」といった極端なイメージで語られることも多いです。

山下:メンバーシップ型雇用のなかにも良し悪しがあって、本来は、今の状況でどのルールが普遍的な価値を提供できるのかという観点で競うべきでしょう。ところが「日本は遅れている」という意識では、最初から勝負を降りている。これではいつまで経っても、ルールメイキングの競争に参加できないことになってしまいます。

歴史の見方を変えた「世界システム論」

梅崎:こうした歴史観に一石を投じたのが、イマニュエル・ウォーラーステインの「世界システム論」です。米国の社会学者で、山下先生も師事された方ですね。

山下:はい、そうです。それまでは歴史といえば、タテの時間軸のなかで、それぞれの国民国家が近代へと歩む過程を書いたものでした。世界史といっても、国民国家ごとのタテ割りの歴史を束にしたものにすぎませんでした。

これに対してウォーラーステインは、近代以降の世界を1つのシステムと考え、空間的なヨコの関係性に着目しました。1500年頃に誕生した資本主義的な世界規模の経済体制を「近代世界システム」としてとらえ、そのなかで中心的な役割を担う地域を「中核」、その周りの地域を「半周辺」「周辺」と呼びました。近代化の程度の違いは、早いか遅いかの問題ではなく、中核的な位置を占めたか、周辺的な位置を占めたかの役割の違いから生じるものだと、いわばタテからヨコへ世界史の見方を転換したのです。

梅崎:歴史的なグローバル化の理論を、1970年代にいち早く打ち出したわけですね。

山下:おっしゃる通りです。画期的だったのは、東西冷戦の発想を覆したことでした。当時はあらゆる問題が東西の対立として語られましたが、ウォーラーステインは深層にあるのは南北問題だと喝破した。資本主義が生み出すグローバルな格差こそが問題だと主張したのです。

もともと歴史学者ではなく社会学者ですから、彼の関心は、歴史そのものより現代にありました。現代の社会を理解するうえで歴史をどう見るかという発想から、このような理論が生まれたのでしょう。

梅崎:一方で、世界システム論に対する批判もあります。

出典:『世界システム論で読む日本』(山下範久、講談社選書メチエ)より抜粋、一部編集部改変

出典:『世界システム論で読む日本』(山下範久、講談社選書メチエ)より抜粋、一部編集部改変

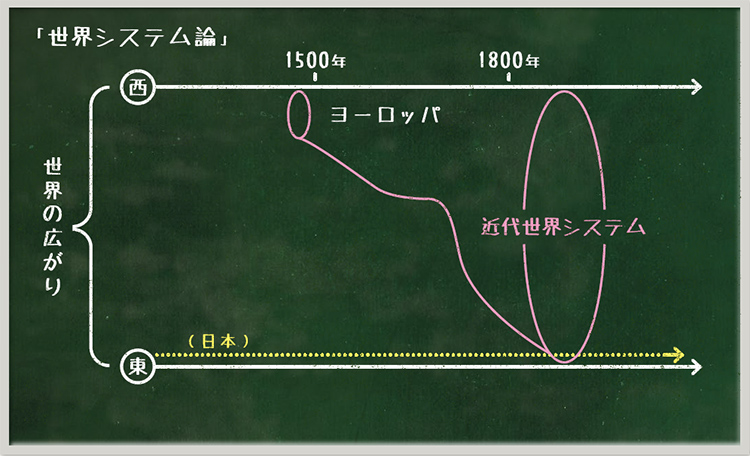

山下:ウォーラーステインが作った枠組みも、結局はヨーロッパ中心主義であることに変わりないという指摘です。私もそう考えています。彼の説では、1500年頃のヨーロッパで生まれた近代世界システムが段々世界に広がって、1800年頃にグローバルなシステムとなり、現在につながっている(上図)。しかしそれでは、現代の世界は単なるヨーロッパの引き延ばしでしかありません。

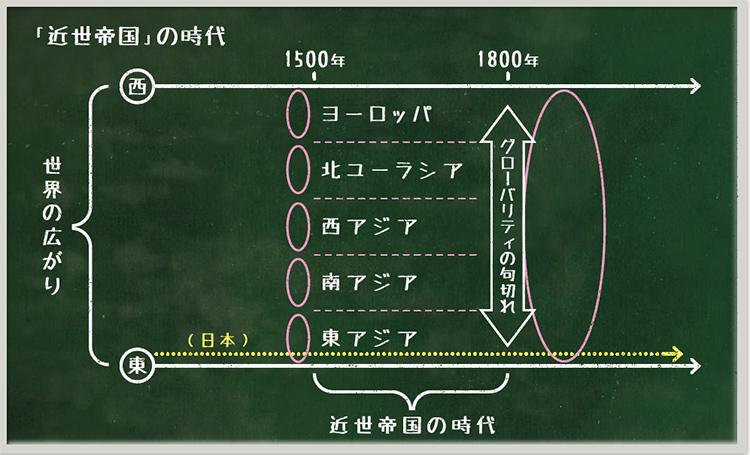

梅崎:山下先生は、1500年頃から1800年頃、5つの「近世帝国」が併存していたという考えを打ち出されています。

山下:ヨーロッパ以外にも、北ユーラシアのロシア帝国、西アジアのオスマン帝国、南アジアのムガール帝国、そして東アジアの清帝国と、同時期に複数の帝国が栄えていました。私はこの時代を「近世帝国の時代」と呼んでいます(下図)。

ただし「近世帝国」とは、実体ではなく、「同じ帝国に属している」という意識を共有する理念的な帝国を意味しています。たとえば東アジアでは、中心に大きな清帝国が存在したのは確かですが、朝鮮、ベトナム、日本など周辺の王朝も「中華」の理念を前提として受け入れていました。理念を共有した形で帝国は求心力を発揮し、地域の秩序を構築していたのです。

出典:『世界システム論で読む日本』(山下範久、講談社選書メチエ)より抜粋、一部編集部改変

出典:『世界システム論で読む日本』(山下範久、講談社選書メチエ)より抜粋、一部編集部改変

梅崎:ヨーロッパだけでなく、起源は複数あったということですか。

山下:そういうことです。経済学の実証研究でも、1800年頃のヨーロッパ先進地域であるイングランドと中国の先進地域である江南地方とを比べてみると、豊かさにほとんど差がないといわれています。パラレルな帝国間の関係が組み替えられて、今の時代ができたと考えるほうがずっと自然だと思います。

梅崎:安定した秩序を生み出していた近世帝国は、1800年頃に解体され、その後は国民国家の時代へと移っていくわけですね。

世界が崩壊する不安を抱えながら

山下:ただし、近世帝国から国民国家へ、すぐに移行できたわけではありません。その間には、私が「グローバリティの句切れ」と名付けた大きな断絶があります。それまでの秩序が崩壊した後、一種の真空状態に陥ったのです。

経済学者のカール・ポランニーは、1800年代には世界的に市場経済が広がり、社会を破局に追い込んだとしています。彼は市場の暴力性に警鐘を鳴らしました。なぜならば、市場はすべてを売るためのモノに変えてしまうからです。

ポランニーによると、どの社会においても売り物にしてはいけないものが3つあり、それが「労働、土地、貨幣」だといいます。労働の背後にいる生身の人間をモノ化すべきではないし、土地の背後にある自然を破壊してはいけない。そして貨幣の背後には聖性、つまり社会秩序に対する信頼があります。これは同じ社会を生きている全員が、明日も明後日も1000円を1000円として交換すると信じているということです。この基本的な信頼が崩れたら社会は成り立ちません。

販売してはいけないものを売り物に「転換」してしまうと、無理が生じて手痛い反撃を受けるというのがポランニーの主張です。やがて限界を超えると自動的に「大転換」が起き、市場から社会に埋め戻されるというのです。しかし私は、果たして自動的に大転換が起きるのか、疑問に感じています。

梅崎:大転換が起きないかもしれないという不安を、山下先生は「ポランニー的不安」と呼んでいます。

山下:人はモノ化され、自然は破壊され、社会秩序が失われ、このまま底を突き抜けて世界が崩壊してしまうのではないかという不安です。実際、市場の暴力性は強いので、大転換が起こらずに、固い底を突き抜けてしまうこともあり得るのではないか。最近の非正規雇用の広がりや世界的な環境問題の深刻化、各国の財政政策の混乱などを見ていると、ますますそう思います。

梅崎:現代にも通じる話ですね。社会が大きく変わってしまうのではないかという人々の不安のなかで、大航海時代に象徴される16世紀には近世帝国ができ、市場化が進んだ19世紀には国民国家というシステムができて、ある種のシェルターとして機能したと思います。

ではこの先の未来はどうなると思われますか。新しい近世帝国ができるのか、あるいは、何もないところに放り出されてしまうのか。

山下:今の危機は、連帯の危機だと思います。たとえばユニバーサルな連帯を志向する人たちは、環境問題など人類共通の危機を提示して連帯を図ろうとしています。そうなると脱都市化して自然と共存しながら、いわゆる定常型社会のような方向に向かうのかもしれません。

他方で、連帯などせずに資本主義が生き延びる術はないかと考える人たちは、人工的な都市環境で、監視カメラと信用スコアアプリで人間を管理する方向に向かうかもしれない。そうなると、監視され、行動もナッジされるけれども、本人は自由にやっているつもりだし、安全・安心は手に入ります。もちろんどちらも極端な例なので、実際にはこれらがミックスされた形になるのではないでしょうか。

梅崎:まさに今私たちは、社会が大きく変容するなかでポランニー的不安を抱え、なかなか解をみつけることができません。だからこそ、未来について考えるために、世界史を学ぶ意義があるのだと思います。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康(梅崎氏写真)

山下範久氏

立命館大学グローバル教養学部教授

Yamashita Norihisa 専門は歴史社会学、社会理論、世界システム論。東京大学総合文化研究科博士課程単位取得退学。1995年からの米国留学時には、世界システム論を提起したウォーラーステインに師事。

◆人事にすすめたい1冊

『教養としての世界史の学び方』(山下範久・編著/東洋経済新報社)。現代を理解する枠組みとして世界史を適切に参照する力を養う教養のテキスト。

梅崎 修氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ