人事のアカデミア

【自律神経】ストレスの多い現代社会だからこそ内臓の発するサインに耳を傾ける

心身の不調に関わる自律神経への関心は高く、一般向けの本も数多く刊行されている。しかし、その仕組みや働きについては、誤解や思い込みも多いという。自律神経は交感神経と副交感神経だけではない、「自律神経失調症」の定義はあいまいなど、知っているようで知らない自律神経についての正しい知識を身につけ、ストレス社会で自分の体とどう向き合うか、生理学者の鈴木郁子氏と考える。

意思とは無関係に体の内側に働きかける

梅崎:世間的にも自律神経への関心は非常に高いですよね。まずは自律神経とはどういうものか教えてください。

鈴木:自律神経の研究は昔からありましたが、メディアで騒がれるようになったのは最近のことで、おそらく日本だけだと思います。

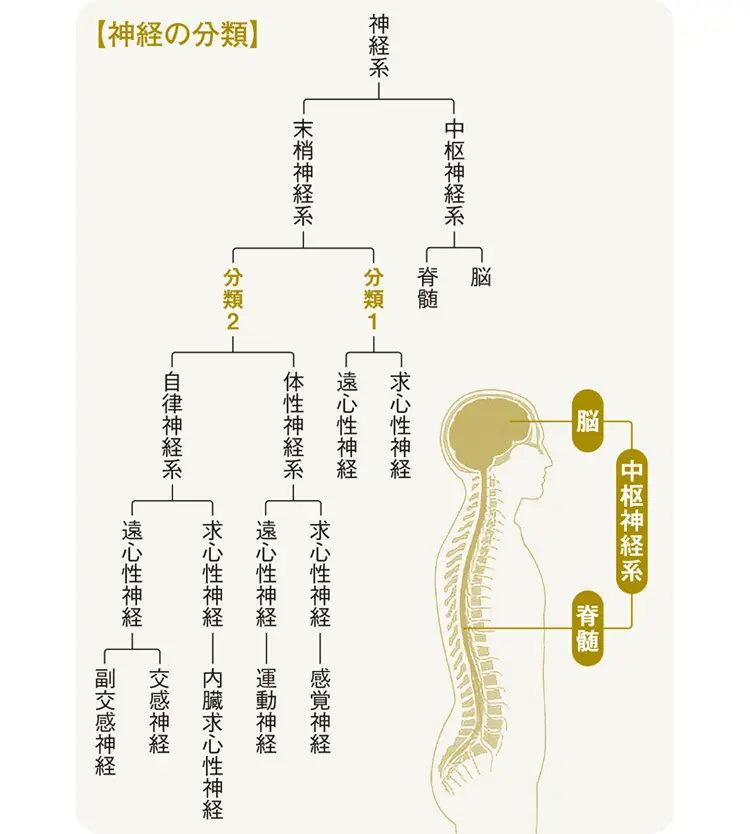

そもそも神経は情報を伝えるもので、全身に巡らされています。大きく中枢神経と末梢神経に分かれ、中枢神経とは脳と脊髄を指し、脳から出ている脳神経と脊髄から出ている脊髄神経をあわせて末梢神経と呼びます【下図】。

自律神経系は、末梢神経系に含まれ、求心性神経・遠心性神経に分けられる。

自律神経系は、末梢神経系に含まれ、求心性神経・遠心性神経に分けられる。

出典:『自律神経の科学』

梅崎:つまり、各器官から伝えられる情報を処理して全身に指令を送るのが中枢神経で、中枢神経と全身の各器官をつないで情報伝達しているのが末梢神経であると。そして自律神経は、末梢神経に分類されますね。

鈴木:そうです。末梢神経には、もう1つ分類の仕方があって、外部環境(体の外側)に向かって働きかける神経が体性神経、内部環境(体の内側)に向かって働きかける神経が自律神経です。体性神経とは、具体的には運動神経と感覚神経のことです。

梅崎:これは比較的わかりやすい。手や足を動かすのが運動神経で、見たり聞いたりした感覚を伝えるのが感覚神経です。

鈴木:はい。体性神経とつながっている手や足の筋肉を骨格筋といいますが、骨格筋は自分の意思で自由に動かすことができます。これに対して、自律神経は心臓など内臓の筋肉とつながっていて、基本的に意思には従いません。心臓を速く動かそうとか、汗をかこうとか思っても、意識してできませんよね。

梅崎:自律的に動くから「自律神経」ですね。

鈴木:だから自律神経はウソ発見器の役割を果たすこともあります。「阿古屋の琴責め」という歌舞伎にも、裁判の席で琴を弾かせて真偽を見極めようとする場面があります。ウソをついていると息遣いなどに乱れが生じ、琴の音に表れるはずだと考えてのことです。

梅崎:その自律神経にも種類があります。交感神経と副交感神経は一般にも知られていますが、求心性神経と遠心性神経とは?

鈴木:求心性神経は内臓の感覚を脳に伝える神経です。遠心性神経は内臓を動かす神経で、交感神経と副交感神経のことです。求心性神経と遠心性神経は一緒に走っているので1本に見えるのですが、逆向きに情報伝達しています。

内臓を動かす神経の働きがわかってきて、「自律神経」と名付けられたのは1898年ですが、当時はまだ求心性神経についてわかっていませんでした。そのため、今でも自律神経といえば遠心性神経である交感神経と副交感神経を指す場合があります。

梅崎:交感神経は運動しているときに、副交感神経はリラックスしているときに活動が高まります。この両方がうまく働いて、内臓を動かしているわけです。たとえば心臓には、交感神経と副交感神経の両方がつながっていて、交感神経は心臓の働きを促し、副交感神経は心臓の働きを弱める方向に作用しています。

鈴木:自律神経は生きている限り止まることはありません。2つの神経がバランスよく働いて内臓の動きを調整し、体内の環境を整えているのです。

体内のバランスを保つホメオスタシスという機能

梅崎:アメリカの生理学者ウォルター・キャノンは、自律神経の役割は「内部環境の恒常性の維持」にあると説明し、それを「ホメオスタシス」と名付けました。このホメオスタシスという概念は非常に重要だと思います。

鈴木:「内部環境の恒常性の維持」は、生きていくうえで内部環境が一定に保たれなければならないということで、19世紀にフランスのクロード・ベルナールが提唱した生理学の基本的な概念です。それをキャノンがホメオスタシスと言い換えました。ギリシャ語で「ホメオ」は「似たような」、「スタシス」は「安定な状態」を意味し、私たちの体のなかの環境が、一定の範囲内にゆらぎを持って保たれていることを表現しています。体温であれば朝は低く、夕方にかけて上がり、夜に向けて下がっていく。血糖値や血圧も常に同じではなく、食事や運動、ストレスの影響によって変動します。

梅崎:つまりリズムがある。

鈴木:もし血糖値が高くなれば、その情報が内臓から脳に伝わり、脳が血糖値を下げろという判断を下し、脳から内臓に指令が送られる。高くなれば下がるように、低くなれば上がるように、自然と調整されるのです。何も考えなくても、生まれたばかりの赤ん坊でもそうです。

梅崎:ただ、このリズムには個人差がある。閾値を大きく超えるとまずいが、その人の最適なリズムはその人のものでしかなく、標準に合わせればよいというものでもありません。

鈴木:だから数値だけを見て、一概に高血圧とか低血圧とかと判断できません。病気かどうかの分かれ目は、WHO(世界保健機関)などが定める基準によるので、その範囲が狭まれば病気の人が増える。基準は時代によっても変わり、昔は正常だったものが、今は病気とされることもあります。

私の祖父はずっと血圧が高かったものの、80歳まで元気に生きてきました。病気の治療をしたときに血圧を下げたら、逆に調子が悪くなってしまいました。最近は特に高齢者については、少し基準を緩めてもよいのではないかという議論もあります。本来、自分の体は自分がいちばんよくわかっているはずですから。

梅崎:自律神経の話は、体の全体を見るという点で東洋医学のイメージと重なります。そのメカニズムが科学的に解明される前から、鍼灸や指圧で体調が整うことは経験則としてわかっていて、治療として機能していました。

鈴木:西洋医学は、外科手術や感染症の治療などには効果を発揮しますが、局所的な治療が中心です。20世紀後半からさらに細分化され、各診療科で薬が出されるようになったことから、多すぎる薬が高齢者の不調を招いているという問題も指摘されています。

対して、東洋医学は全体を見ます。自然のリズムに身体のリズムが調和していれば健康であり、自らに備わっている自然治癒力で回復できるというのが東洋医学の考え方です。

生活習慣を意識して自律神経のバランスを整える

梅崎:各診療科を受診しても特に問題が見つからないのに、めまいや動悸、肩こりや不眠など、何となく調子が悪い状態が続くことは実際にあります。私たちはそれを「自律神経失調症」ではないかと考えますが、実は自律神経失調症に明確な定義はないそうですね。

鈴木:1960年代に自律神経失調症と名付けられましたが、その後、自律神経に異常がないものも多いことがわかり、学術的には「不定愁訴」と言うようになりました。欧米では「医学的に説明がつかない症状(medically unexplained symptoms:MUS)」という用語も使われます。ただ、不定愁訴と言われるよりも受け入れやすいのか、何となく自律神経失調症という言葉が残ってしまいました。

検査して身体的な異常が見つからなければ心因性のものと捉えられることが多いようです。ストレスや生活習慣の乱れが誘因となっているので、ストレスを取り除いたり、生活習慣を改善したりすることが必要になります。

梅崎:これだけ自律神経に注目が集まるのは、現代社会にはストレスの原因となるものが多いということでしょう。特に今はデジタル機器の普及などで、交感神経を休める暇がありません。そのため、もっと副交感神経の働きを高めようということが強調されがちですが、本来は両方のバランスが大事ですよね。

鈴木:その通りです。交感神経は活力の源、元気に生きるための神経です。副交感神経が働いているだけでは、私たちは困難に立ち向かえません。副交感神経だけが極端に高まってしまうと、体がすくんで動けなくなる可能性もあります。

自律神経は、生きている間はずっと動いています。だからこそ、交感神経も副交感神経も、ずっと働きっぱなしにさせないことが大切です。一生機能を維持できるように、自分で意識してどちらかを休めたり、働きを促したりして調整していくとよいでしょう。

梅崎:自律神経は自分の意思で動かすことができません。どうすれば調整できますか。

鈴木:生活習慣を変えると、自律神経の働きにも反映されます。たとえば運動をすると交感神経の働きが高まります。最近は体を動かすことが減っていますが、日中しっかり動いて、夜はぐっすり眠りたいもの。睡眠は副交感神経の働きを促し、交感神経を休めることができます。

食生活も大事です。腸のなかには腸管神経系という独自の自律神経系があり、「第3の自律神経」と呼ばれています。食べ物次第で身体に棲みついている細菌が変わり、それによって身体に不調が生じることがわかってきたので、少しずついろいろな食材を食べて、腸内細菌の多様性を保つようにしましょう。

梅崎:一方で、ご著書では、適度なストレスは「人生のスパイス」という言葉も紹介しています。過度なストレスは心身の負担になりますが、確かに、まったくストレスのない人生もつまらないと思います。

鈴木:そうですよね。だからさまざまなストレスに対峙できるよう、日頃から無理のない程度に身体を動かしたり運動をしたりして、交感神経を働かせておくとよいかもしれません。

梅崎:自律神経の働きを学んで、野口整体の創始者である野口晴哉の書いた『風邪の効用』を思い出しました。風邪をひいたら体を緩めてうまく経過させることで、体の偏りが修復できる。風邪は自然の調整作用なのだというのです。健康を保つためにも、自分の体と対話すること、内臓の声に耳を傾けることが大切だと感じました。

鈴木:私が飼っていた鳥は、毎日餌と水を与えるだけで、15年以上生きました。餌を残していた日はおそらく調子が悪く、空になっていると元気だとわかります。一度も病院に連れて行ったことはありませんが、身体の状態を自然に調整していたのです。

ホメオスタシスは生物の持っている基本的な力です。自律神経が絶えず内臓の情報を脳に伝えているから、私たちの体内の環境は一定に調整されています。その情報自体を意識することはできませんが、おなかがすいた、トイレに行きたいなど、私たちの意識にのぼってくるものもあります。「今日は食欲がない」「眠くて仕方ない」というのは、内臓のサインだと思って耳を傾けてほしいですね。

梅崎:個人でできることもありますが、社会が変わっていくことも必要でしょう。企業も、従業員の心身の健康に配慮するようになっています。デジタル機器から離れる時間を作る、生体のリズムに応じて休み時間を設定するなど、自律神経の働きを踏まえて工夫できることは多いと思います。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康

鈴木郁子氏

Suzuki Ikuko

日本保健医療大学 保健医療学部教授

昭和医科大学医学部生理学講座客員教授兼務。専門は生理学。歯学博士・医学博士。1984年お茶の水女子大学理学部生物学科卒業。東邦大学医学部生理学講座助手・講師を経て2017年より現職。

人事にすすめたい本

人事にすすめたい本

『自律神経の科学』

(鈴木郁子/講談社ブルーバックス)

自律神経に関わる歴史的な研究をたどりながら、交感神経・副交感神経の仕組みや新たに発見された「第3の自律神経」の働きも解説。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ