【中間報告】ブルシット・ジョブを生みだしてしまう5+5の要因

「無意味な仕事」は、なぜ生まれ、増殖してしまうのか?

この問いに向き合い、“ブルシット・ジョブ”の日本での実態を探索すべく、機縁法による大企業、国家公務員、大学教員への聴き込みに続き、民間企業に勤めている部長クラス、課長クラス、メンバークラスへのグループインタビューを実施。実態がある程度把握できたところで、現時点での「中間報告」を、3つの観点からしておきたい。

中間報告1 改めて、ブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”とは何か?

一点目は、ブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”とは何か、という定義の問題である。私たちは、プロジェクトをスタートする時に、本家であるグレーバーの定義を参照しつつ、以下の初期仮説を置いた。

帰属集団の一員であり続けるために、コミットせざるを得ない、

社会的意味があることを表向きには否定することはないが、

それを形にしても、社会的意味が極めて乏しいことが予見される仕事

この定義の意図を、改めて解説したい。

「帰属集団の一員」とは、何らかの(社会的)目的を持った集団に帰属している(ex.企業に雇用されている)人を想定している。そうした集団に帰属するとは、その目的実現のために、何らかの役割を担うことを意味し、その役割を果たす=コミットするとは、役割実現のために何らかの仕事をすることを指す。そして、仕事とは「社会的意味」を持つものである。社会の課題解決や顧客の創造のような社会的意味を。一見社会に繋がっていなそうであっても、その仕事の先に、顧客や社会があるものだ。

ところが、そうした「社会的意味」を持たない仕事が、現実にはたくさんある。形骸化した会議、形式的な書類作成など、古くから「無駄な仕事」とレッテルを貼られている仕事だ。今回の探索の中でも、システム化が進まず、未だに紙を使っているというケースがあったが、これもその一つだろう。誰もがそう思い、それが組織内でも共有されてはいるけれども、なかなかなくならないという仕事だ。

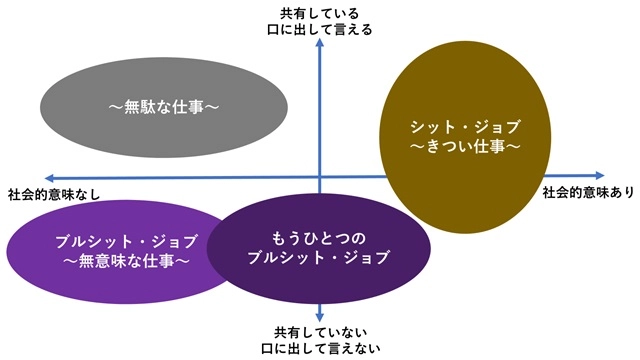

これを、社会的意味があるかないか、組織内で共有されているかいないか・口に出して言えるか言えないか、という二つの軸でシンプルに図式化すると、「無駄な仕事」は第二象限に位置づけられる。

私たちは、初期仮説で「社会的意味があることを表向きには否定することはないが」というフレーズを挿入したように、ブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”は、第三象限に位置付けられるものだと想定していた。そして、探索を通して、まさにこの象限に位置づけられる仕事をたくさん収集することができた。分業体制やプロセスデザインの不良により実効を生まない仕事がたくさん生まれていたり、システム化などの新たな施策の不備・不測の事態の発生によって著しく生産性が低下していたり、「やってる感」を出すためだけの仕事がそこここにあったり。

だが、第三象限に置くのがためらわれる、第四象限にまたがるような「もう一つのブルシット・ジョブ」がとても多いことも見えてきた。法律に代表されるルールや制度などの形式的な社会的意味に過度に対応しているような仕事、自身の役割から逸脱しているが誰かの尻ぬぐいとしてやらざるを得ない仕事、リソース欠乏により成果を出せないことが予見される仕事、難度が高すぎて実現できそうもない仕事などなど……。

初期仮説で掲げた暫定版の定義を正式な定義とすることには問題はなさそうだが、社会的意味は絶対的なものではない、ということを改めて実感した(この点は中間報告2でも触れる)。

なお、書籍『ブルシット・ジョブ』に登場する“シット・ジョブ”=世の中の役には立っているけれど、低報酬・悪待遇の「きつい仕事」は、第一象限に置かれてしかるべきものだ。エッセンシャル・ワークの多くが「きつい仕事」に当てはまるだろうが、そのきつさ、しんどさに気持ちが萎えそうになりながらも、社会や顧客からのフィードバックにより手応えを感じている人もたくさんいる。一方で、その「きつさ」を内に抱え、「口に出して言えない」人もたくさんいる。「やりがい搾取」に繋がっている面もある。本プロジェクトの視界には入っていないが、大きな社会課題であることは言及しておきたい。

図表1 ブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”の位置付け

中間報告2 組織内の階層によって、ブルシット・ジョブの見え方はどう違うのか?

中間報告1の中で提示した「もう一つのブルシット・ジョブ」の存在は意味深長だ。社会的意味があるかないかは断定できない、ということを示唆するからだ。このような曖昧なポジショニングになるのは、この二つの軸が客観的なものではなく、あくまで一人ひとりの個人が認識している主観的なものだからだ。社会的意味が確かにある仕事であっても、社会的意味の起点や源に接していなければ、あるいはそこからの距離が遠くなれば、その意味が感じられない、ということが起きる。そして、その主観は、部長レベル、課長レベル、メンバーレベルという階層のどこにいるかによって大きく異なる傾向が顕著であった。社会的意味の起点や源からの距離が大きく異なるからだ。

ここでは、グループインタビューの対象者が所属している民間企業での実態・構造を、部長レベル、課長レベル、メンバーレベルに経営レベルを加えた四つの階層に大別して簡潔にまとめてみたい。

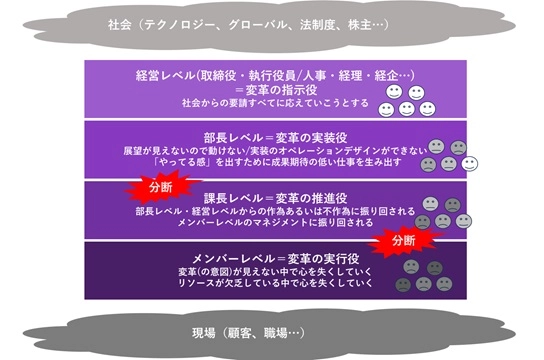

- 今、企業には様々な変革の波が押し寄せている。社会に次々と立ち現れる潮流にさらされている。変革の指示役である経営レベルは、こうした「社会からの要請」のすべてに、何らかの形で応えていこうと部長レベルにボールを次々と託していく。

- 部長レベルは変革の実装役である。しかし、これらのボールはいずれも複雑性、新奇性ともに高いため、展望が見えない。打ち手を考え、動いてはみるが展望は開かないまま、手元にボールを持ったままになってしまう。変革の実装役でありながら、実装のオペレーションデザインができない。しかし、何らかのアクションをしないわけにはいかない。「やってる感」を出すために、やむなく成果期待の低い仕事=ブルシット・ジョブを生み出してしまう。その自覚はあるが、ほかに選択肢がない。

- 変革の推進役である課長レベルは、こうした部長レベル・経営レベルからの作為あるいは不作為に振り回される。部長レベルとの間には、コミュニケーション不全に伴う分断が起きているため、変革の意図や想いも十分には把握できない。一方で、目の前の現実である「現場への対応」にも追われている。顧客からの要請も難度を増し、プレーヤーとして前線に立たざるを得ない。メンバーレベルのマネジメントにも振り回されるが、そこに十分なリソースを割くことはできていない。

- 変革の実行役であるメンバーレベルは、人、時間というリソースが欠乏している中で「現場への対応」に奔走し、加えて、課長レベルとの間にコミュニケーション不全に伴う分断が起きているため、変革の意図、「社会からの要請」の実情がまったく見えない中で、意味の感じられない仕事が降ってくることで心をなくしていく。

図表2 ブルシット・ジョブが生まれていく組織内の構図

仕事の起点は「社会」か「現場」のいずれかである。現場起点の仕事にも、悩ましい状況は多々生まれているが、そこからシット・ジョブは生まれても、ブルシット・ジョブは生まれない。現場の課題に応える「現場への対応」の仕事の大半は、社会的意味のある仕事だからだ。しかし、「社会からの要請」から生まれる仕事の中は、たくさんのブルシット・ジョブを生んでいる。ブルシット・ジョブは、現場で生まれるのではない。「会議室」で生まれるのだ。

では、経営レベルが部長レベルに託そうとするボールがブルシット・ジョブなのか、といえば、決してそうではない。右へ倣え、で、次々とボールを投げてしまう経営レベルに問題がないわけではないが、その時点ではボールはクリーンなものだ。しかし、ボールが階層を降りていくプロセスで、ブルシット・ジョブが派生していく。そこに悪意はない。ブルシット・ジョブが生まれる状況が構造として埋め込まれてしまっているのだ。

巷間では、課長レベルの課題がクローズアップされ、「罰ゲーム」などというラベルも貼られてしまっている。課長レベルが悩ましい状況であることは今回の一連の探索でも確認できたが、さらに悩ましい状況にあるのは部長レベルだ。両利きの経営が指摘している、既存事業の強化=「知の深化」と、新規事業の立ち上げ=「知の探索」のいずれにも加えて、「社会からの要請」に応えるべく様々な組織ミッションも託される「拡張しすぎた役割」の中で立ち尽くしている。部長がプレイヤー化してしまったり大課長化してしまったり、という指摘はかねてからされているが、必然だともいえる。適任者が育っていない/選ばれていない、という課題も浮かび上がるが、そのような次元で考えても解決策は生まれないだろう。

中間報告3 “無意味な仕事”が生まれ、増殖してしまう要因は何か?

最後に、ブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”が生まれ、増殖する要因についての整理を試みたい。この項は、私たちの探索からだけではなく、先行研究も踏まえたものである。

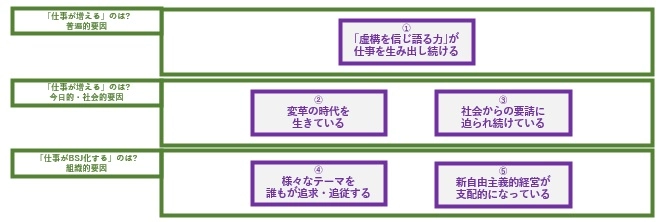

まず、ブルシット・ジョブの議論の前に、仕事が増えている、増え続けている、というそもそもの観点から始めたい。これには3つの要因がある。

■変革の時代を生きている

中間報告2でも触れたことだが、私たちが生きている現代は、変革の時代である。新たなコンセプト、テーマが続々と生まれている。CSR、コンプライアンス、IT、イノベーション、サプライチェーン、ブランディング、アウトソーシング、シェアードサービス、テレマーケティング等々。こうしたコンセプト、テーマは、新たな職種を生み出し、組織内にポストや担当部署を生み出し、そこから新たな仕事が次々と生まれていく。

■社会からの要請に迫られ続けている

社会が企業などの営利活動を見る眼差しは、批判的かつ冷徹なものになっている。資本主義経済の行きすぎ、利益偏重主義の横行による格差の拡大、倫理やガバナンス問題の顕在化、環境破壊、労働搾取などの地球規模課題への配慮不足、多様性を排除するような人材登用等々を改廃していくために、様々な観点からの「社会からの要請」が企業に押し寄せている。こうした要請もまた、仕事を生み出す温床となる。

この2つの要因は、今日的・社会的側面から浮かび上がるものだが、その底流には、普遍的側面がある。3つ目の要因としてその説明を試みるが、やや冗長になることをご容赦願いたい。

■「虚構を信じ語る力」が仕事を生み出し続ける

これまで歴史的な技術革新が起きるたびに、仕事は減る、といわれ続けてきた。ジョン・メイナード・ケインズは、1930年のエッセイ「孫たちの経済的可能性」の中で、「100年後には1日に3時間、週に15時間働けば十分に生きていける社会がやってくるだろう」と予測した。古くはマルクスも同様の発言をし、昨今のAI議論の中では、「今後10年以内に労働は週2~3日だけになる社会が来る」(ビル・ゲイツ)という意見も出ている。

しかし、ホワイトカラーは歴史的に一貫して増え続けている。現業の仕事は減少し続けているにもかかわらず、だ。それはなぜなのか?

前述の「変革の時代を生きている」と重なるが、現代は「産業構造の変化と経済の高度化」「技術革新・デジタル化の進展」「グローバル化・国際競争の激化」に対応するために、業務が高度化、複雑化しているといわれる。しかし、いずれも、今日的であるようで、実は普遍的だ。社会は常に進化、変化している。人間は、まだ見ぬ未来、より豊かな社会という「山」を目指して山登りを続けている。しかし、実際の山などない。その先にはこんな山があるはずだ、と人間が勝手に考えるだけである。人間が「見えない山」を作るのだ。

技術が進化し、ある仕事がマシンやシステムにとってかわられるような変化が起きる=峠を越えると、そこには「新たな道や景色」が現れる。「新たな道や景色」に対峙して、高みに向けて進む上では、新たな武器が必要になる。あるいは、新たな武器が必要だ、という人間が出てくる。「新たな道や景色」は目に見えないため、それをそれぞれがそれぞれの視座、視点から、主観的に世界を構成する。そこに新たなテーマが生まれる。ハラリが『サピエンス全史』で、人間の三大革命の一つに「虚構を信じ語る力」を掲げたが、まさにその力がいつの世にもいかんなく発揮される。そして、新たなテーマは、本質的に必要かどうかではなく、あたかも何かが流行するようにして生まれる。とある人が描いた主観的な世界をベースにした物語が、多くの人間の心を動かせば、それがテーマになる。そして、テーマが新たな仕事を生み出す。

今日のホワイトカラーの世界で起きているのは、そういう状況が「濃縮」している、ということだろう。21世紀に入り、リーマンショックで景色が大きく変わり、次なる世界を求めて、たくさんのテーマを作りながら、きつい峠道を上ってきたら、ずいぶんと違う景色が見えてきて、今までのテーマが急速に陳腐化したり、新たなテーマが見え始めていたりする、そんな状況だ。その状況は、シンギュラリティが到来したとしても変わらないだろう。ホワイトカラーという職業もまた、人間が生み出した虚構の上に成り立っているものなのだから。

ここまでは、そもそも、仕事が増える要因を説明してきた。いよいよブルシット・ジョブ=“無意味な仕事”が生まれ、増殖する要因という本丸だ。2つの組織的要因がある。

■様々なテーマを誰もが追求・追従する

変革の時代である。新たなテーマが次々と生まれている。そして、それらのテーマに、多くの企業が飛びついていく。自社、自組織にとっての必要性を十分に吟味することなく。これは日本に限った話ではない。先進諸国で起きていることだという。先行研究に触れ、当初は違和感を抱いた。右へ倣え、とは日本に顕著なものだと思っていた。しかし、どうやらそうではないらしい。いずれの国においても、主要な企業や組織は、新しいテーマを常にキャッチアップし、自社に導入していくのだ。そのテーマを推進するコンサルの存在、ツールを開発するファームの存在など、社会が一体となってそのテーマを普及させようとしていることも、もちろんあるだろう。現代の産業構造、経営システムが、そのようなものになっているといっても過言ではない。そして、改めて言うまでもないが、この構造、システムはブルシット・ジョブを量産する。

■新自由主義的経営が支配的になっている

新自由主義にはいくつかの特徴があるが、その一つであるアカウンタビリティ重視という姿勢は、様々な形で企業などのマネジメントのあり方を規定している。あらゆる領域に数値化、可視化が求められるようになり、エビデンス重視という姿勢は、公務員や大学のマネジメントにも浸透している。規制緩和や権限委譲と一体となったこの考え方は、一見すると合理的に見えながらも、結果的には管理強化をもたらし、管理部門の増大や、管理業務、手続き業務の増加をもたらす結果となっている。

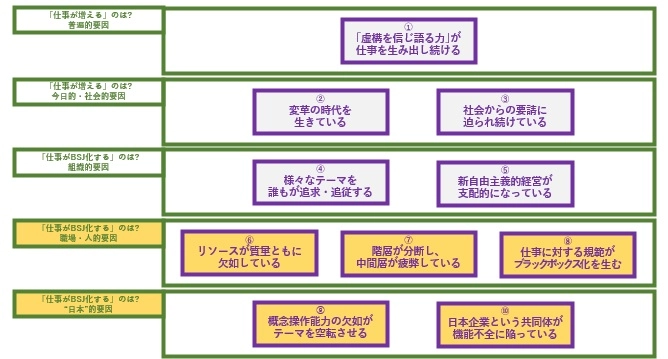

図表3 ブルシット・ジョブが生まれ、増殖する5つの要因(グローバル) さて。ここまては、ブルシット・ジョブが生まれ、増殖していくグローバルな要因について整理してきた。「仕事が増える」普遍的要因、今日的・社会的要因、「仕事がブルシット・ジョブ(BSJ)化する」組織的要因は、日本を含めて、共通したものだ。

さて。ここまては、ブルシット・ジョブが生まれ、増殖していくグローバルな要因について整理してきた。「仕事が増える」普遍的要因、今日的・社会的要因、「仕事がブルシット・ジョブ(BSJ)化する」組織的要因は、日本を含めて、共通したものだ。

だが、この5つの要因に加えて、日本ならではの要因がさらに5つ存在する。まずは、職場の実態や人の意識に関する3つの要因からご紹介したい。

■リソースが質量ともに欠如している

人口減少社会、労働供給制約社会に突入している日本では、多くの現場で、人が絶対的に足りていない。その波はホワイトカラー職場にも広がっている。労働時間規制も相まって、人的リソースが欠如している。それは量的な側面に留まらない。役割や業務の遂行にあたって必要な能力や経験値を持ち合わせていない人が、リスキリングすることなく、その役割や業務を担っている。結果として、役割が機能しなかったり業務がスタックしたりしてしまう。

■階層が分断し、中間層が疲弊している

組織内の階層によって、起きている状況、見えているものが大きく異なる。そして、その差異をお互いに把握できていない。階層間に厚い雲が垂れ込めているかのようだ。書籍『静かに分断する職場』では、職場に「静かなる分断=背景や前提が違う、価値観や考え方が違うかもしれないと思い、本質的な対話を避け、互いに距離を置いている状態」が起きていると指摘しているが、視界が良好ではないがゆえに不寛容になり、相互に不信感を募らせている状況も生まれている。そして、その「ツケ」は上流と下流の間に位置する部長レベル、課長レベルの中間層に全部回ってくる。

■仕事に対する規範がブラックボックス化を生む

この問題には、働いている一人ひとりがブルシット・ジョブを受け入れてしまう、という側面もある。仕事に対する規範意識が、そうした状況をもたらしている。

日本人の雇用者によく見られるのは「仕事とは、上から指示されるものであり、その指示を断ることはできない」という規範意識だ。託されたタスクに意味を感じられなくても、それをやらざるを得ないもの、と捉えてしまう。批判的な眼差しが欠落してしまう。

「どんな仕事にも意味はある」と捉える傾向があるのも、日本人の特徴だろう。その仕事に何らかの意味があるように、仕事を再創造しようとする。セルフ・ジョブ・クラフティングとでもいえるだろうか。何らかの社会的意味を見出そうとしたり、社会的意味は乏しくても個人的意味を見出そうとしたり(認知的クラフティング)、関係者と対話する中で意味を再創造したり(関係性クラフティング)、タスクや役割をプラスアルファすることで意味を再創造したり(業務クラフティング)する。この傾向は、これまでは「望ましいもの」として捉えられてきたように思う。しかし、その規範が問題の顕在化を阻害していることは看過できない。

ちなみに、欧米にもブルシット・ジョブを受け入れてしまう規範意識がある。「たくさんの仕事を担い、長時間働くことで、成長することができる」という考え方は、日本の中では少しずつ退潮しているが、欧米ではいまだに支配的な考え方のようだ。また、仕事は贖罪である、あるいは天からの賜物である(から、つらいものであっても受け入れるしかない)という宗教に起因する価値観も、欧米諸国には根強く残っているようだ。

グローバルに共通する普遍的要因、今日的・社会的要因、組織要因は、ブルシット・ジョブが生まれる前提、起点という水準のものだが、この職場・人的要因は、ブルシット・ジョブを生み出したり、増殖させたりする直接の要因といえるだろう。そして、さらに根源的な“日本”的要因が2つある。

■概念操作能力の欠如がテーマを空転させる

変革の時代を生きている私たちは、いくつもの新たなテーマ、コンセプト=概念に向き合い、取り組むことを避けることはできない。しかし、その取り組みの実態を聞き込んでいくと、迷走しているケースが極めて多い。部長レベルが、テーマやコンセプトを、自社の置かれている状況や組織のコンディションに照らしながら、アクションプランに落とし込んでいくことができずにいる。ここには、2つの問題が潜んでいる。

一つは、テーマやコンセプトを自分たちのものにする(自社の文脈で解釈し、共有する)ことができない、という問題だ。企業が向き合うテーマやコンセプトは欧米発のものであることが多いが、そうなるとこの傾向は顕著になる。欧米発のテーマやコンセプトが、日本の中で妙な形で解釈されたり表層的なとらえ方をされたり、ということは日本社会全体で幾度となく繰り返されている。教育社会学者の苅谷剛彦氏は、著書『日本人の思考』において、日本人は、翻訳語を、日本における実態などを帰納的に検証することなく、そのまま(似非)演繹的にインプットして議論を進めていく傾向が強く、それゆえに論点が定まらなかったり、表層的なものになってしまったりする、と指摘している。こうした「日本人の思考の癖」が、迷走のひきがねとなってしまう。

もう一つは、全体最適のオペレーションデザインができない、という問題だ。状況や課題を俯瞰し、構造的に捉え、実現に向けたシナリオを描くことができない。枠組みがある中で、何かを実行することはできても、その枠組み自体を作ることができない、ということでもある。ロバート・L・カッツが提唱したカッツモデルに照らして言えば、「テクニカルスキル(業務遂行能力)」「ヒューマンスキル(対人関係能力)」は有していても、「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」は欠落している、ということになる。

■日本企業という共同体が機能不全に陥っている

日本企業は、世界のどの企業もが持っている「共通の目的を追求する事業体」という組織の側面と同時に、「一人ひとりにとっての居場所である共同体」という組織の側面を併せ持つユニークな組織だといわれてきた。それが、日本の高度成長を支えてきたともいわれる。しかし、長く経済が低迷を続ける中で、共同体は機能不全を起こし、組織全体にダメージを与えつつある。組織社会学者の太田肇氏は、書籍『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』でこの共同体の機能不全に触れている。共同体は、メンバーを受け入れる「受容」と、メンバーが主体的に貢献する「自治」の両輪で成り立っていたが、近年は自治が機能せず、メンバーが「何もしないほうが得だ」と考える「消極的利己主義」に陥り、組織の空洞化が進んでいると指摘している。メンバーシップ型の組織形態をとっているにもかかわらず、メンバーシップが喪失しているということだ。ブルシット・ジョブが生まれることを自覚しながら、増殖しているのを知りながら、誰もが放置している、という実態こそが、日本企業にとっての最大の危機だといえるだろう。

この5+5の要因は、新規性があるものではない。いずれも、かねてから指摘されているもの、近年指摘されているものである。全方位的に対策を講じるのは難しいだろう。手の打ち方によっては、新たなブルシット・ジョブを大量発生させることにもなりかねない。しかし、これらは、ブルシット・ジョブが生まれ、増殖していく要因に留まるものではない。組織内の不正や不祥事の温床でもあるし、「静かなる退職」を生み出す要因でもあるし、イノベーションが生まれない要因でもあるだろう。だから、手をこまぬいているわけにはいかない。何かをしなくてはいけない。

図表4 ブルシット・ジョブが生まれ、増殖する5+5の要因(グローバル+日本)

この中間報告は、まだまだ粗削りなものだと認識している。仮説レベルのものだ。本プロジェクトは、これから打開策を見出すフェーズに移行し、識者、賢者との対話を重ねていこうと考えているが、そのフェーズで得られた知見をもとに、モデルはアップデートしていくことになるだろう。また、個人を対象とした定量調査も計画している。

本連載コラムは、想定を大きく上回り、とても多くの方にお読みいただいている。それだけ多くの方が憂慮する深く重い課題なのだと痛感し、この状況を打開するための実践的な方策を編み出していきたいと思いを新たにしている。

豊田 義博

リクルートワークス研究所 特任研究員/ライフシフト・ジャパン 取締役CRO/一般社団法人エン・ジニアス 代表理事 1983年リクルート入社。数百社におよぶ企業の新卒採用戦略、広報計画業務に制作ディレクターとして長く従事。その後、『就職ジャーナル』『リクルートブック』『Works』編集長を歴任。1999年リクルートワークス研究所設立と同時に着任、人材マーケット予測、若年キャリアなどの研究活動に従事。現在は、個人の就業行動や志向・価値観の変化などを探索しつつ、若手からシニアに至るまでのキャリア支援に研究者 & 実践者として携わるパラレルワーカー。 著書に『実践! 50歳からのライフシフト術』(共著 NHK出版)、『なぜ若手社員は「指示待ち」を選ぶのか?』(PHPビジネス新書)、『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』(以上ちくま新書)、『「上司」不要論。』(東洋経済新報社)、『新卒無業。』(共著 東洋経済新報社)などがある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ