“無意味な仕事”はどうやって生まれるのか?~グループインタビュー報告②課長クラス編~

課長クラスは、メンバーの期待に応えるだけでなく、組織における責任や役割を果たす重要なマネジメントポジションである。しかし、最近では課長クラスに対する期待やプレッシャーが「罰ゲーム」とも受け止められる現実がある(※1)。このコラムでは、組織内の階層の違いに着目して実施した課長クラスへのグループインタビュー結果をもとに、“無意味な仕事”が生まれてしまう背景を立体的に捉え、浮かび上がってきた論点をお伝えする。

課長クラスへのインタビューから見えてきた6つの論点

メンバーへのグループインタビューからは、無意味な仕事が生まれる上部構造と下部構造が浮かび上がってきた(※2)。課長クラス12名へのインタビューからは、より複雑な構造が明らかになった。

論点① 目標達成を邪魔する業務

1960年代に三隅二不二によって提唱されたPM理論によれば、職場をマネジメントするリーダーに期待される役割は、①目標の達成(Performance function)と②チームをまとめること(Maintenance function)の2つとされる。これらは課長クラスに期待される基本的な役割といえる。組織が持続するために、目標の達成は欠かせない。しかし、それを邪魔する要因が存在する。

「ISOなどの認証を取らないと仕事ができないので取得しますが、一度取得すると維持するためだけの作業が生じます」

「業務に関係する制度改正があると、組織的な対応について行政から報告を求められ、その都度、対応しなければなりません」

「カスタマーサポート関連の業務をしている時に、時間外対応を求める連絡がきて、結局やらざるを得ませんでした」

このように、課長クラスが担っている仕事には、現状を維持するための作業や目標の達成とは関連が薄い事柄への細やかな対応が含まれる。もう一つの役割であるチームをまとめることに関しても、同様に難しさが伴っている。

論点② チームのコミュニケーション不全

組織が掲げる目標の達成には、チームが機能することが欠かせない。課長クラスには、メンバーに目標や役割を理解させ、業務や体調などの状況を把握して、チームの状態を最適にすることが求められる。しかし、その期待に応えようにも制約がある。

「コンプライアンスやハラスメントの問題があるので、どのようにコミュニケーションすればいいのか、わからない」

「伝えたいことがあるのですが、オブラートに包みすぎてしまって、思うように伝わりません」

「オンライン化でメンバーの活動場所や仕事のリズムが異なるので、会うこともままならず、組織やチームに馴染んでもらうことが難しくなってきています」

コミュニケーションを図ろうにも、意識しなければならないことが多く、本音の把握や伝えたいことを伝えることが困難な状況が生じている。これらは、仕事そのものではないが、仕事を進める上で生じる苦悩であり、仕事の意味に疑問を抱かせるには十分な悩みである。

論点③ 連携不足と人間関係の悪影響

組織はそれぞれに役割を分担していることから、部門間の連携が欠かせない。課長クラスが目標を達成するためには、部門を越えた連携が必要になるが、思うように進まないこともある。

「部門間のバランスが崩れないように、声の大きい人や経験が豊富な人にお伺いを立てて、機嫌を損ねないようにすることが仕事になっています」

「部門を越えた仕事では上役や関係者への根回しが必要で、順番に回らないといけなくて、1時間で済む仕事が2時間も3時間もかかってしまいます」

課長クラスにとって、部門を越えて仕事をすることは決して楽ではなく、気を使う仕事になっている。さらに、悩ましさを高める要素として人間関係が影響することもある。

「技術的なことではなくて、誰それが気に食わないからなどの訳のわからない理由で、ひっくり返されてしまうこともあるんです」

仮に意味を感じていた仕事でも、理解できない理由で覆されれば、その瞬間に無意味な仕事に転じてしまう。トップダウンで明確な方向性が示されれば、部門間の調整や人間関係についてさほど労力をかけずに業務を進められるようになるが、それを期待できない場合がある。

論点④ 経営層・上司の無理解

現場を知る課長クラスには、経営層や上司から何かとオーダーされることがある。経営層や上司が判断をするためには現場の情報が欠かせないが、それが課長クラスを困らせることもある。

「事業プランやビジョンを理解していない役員のために、説明資料を別に作らなければなりません」

「上司から降ってくる突発的で訳のわからない仕事にも対応せざるを得ません」

現場を知る課長クラスとして、経営層や上司からのオーダーに応えようとする責任感はあるものの、経営層や上司が事業プランやビジョンを知らず、思いつきでオーダーしてくることには困惑している。これらは、大企業の課長クラスからよく聞かれたことだが、中小企業の課長クラスからは別の困惑が聞かれた。

「昔ながらの経営体質が染みついてしまっていて、昔のやり方をずっと続けています」

「経営層が風評を意識しているのか、コストパフォーマンスが悪い商談も受注してしまいます」

大企業と中小企業の課長クラスたちに共通するのは、経営層や上司が自社を理解していないことや現場の実態に疎いことに対する「なぜそうなるのか」という不信や疑問である。組織を束ねる経営層や上司がこのような状態にあれば、論点③に示した連携不足や人間関係が仕事に影響してしまうこともうなずける。

論点⑤ 人材が採れない/育たない/育てられない

組織にとって業務を担うメンバーを確保して育てていくことは欠かせない。メンバーをマネジメントする課長クラスには育成も期待され、時には人材を確保するための面接もこなさなければならない。しかし、それらにも描いたとおりにはならない難しさが潜んでおり、頭痛の種となっている。

「人手不足で常に求人を出しているけど、求職者がきてもマッチングしないため採用できず、採用業務が徒労なんです」

「採用してもすぐに転職してしまう人が増えている。退職する時も、以前は前もって相談がありましたが、今は1カ月前に言えばいいので、そういう人が増えています」

採用の難しさは、特に賃金やキャリアパスで魅力をアピールしにくい中小企業ほど深刻である。採用は組織が存在し続けるために欠かせない業務だが、空振りが続けば意味を見出すことも難しくなる。

せっかく採用できても、困難は続く。

「一人ひとりが身に付けなければいけない知識やスキルが増えているのですが、自己研鑽に時間を割こうとする人が少なくなって、研鑽しろとも強く言えません」

「次代を担う人材を育てるように言われているが、残業規制で時間を確保できず、育て方も何の指示もないままに任されているので、どうすればいいのか」

人材育成の役割を果たそうと責任を感じる一方で、その責任を果たすことが難しい状況に、もどかしさを感じている。人材の確保と育成は課長クラスだけではなく、総務や人事などのバックオフィス部門が頼みの綱となるが、そのバックオフィス部門の体制も十分ではない場合がある。

論点⑥ 仕組みの機能不全

バックオフィス部門は制度や仕組みで組織と現場を支えているはずだが、現場の課長クラスの足を引っ張ってしまっていることがある。業務の効率化や情報の集約などのために、業務用のシステムやアプリが導入されることがあるが、必ずしも現場に受け入れられているわけではない。

「業務効率化で導入されたアプリの操作が難しいので、余計に時間がかかってしまいます」

「導入された管理システムの使い勝手が悪くて、職場のコミュニケーションが難しくなってしまった」

これらは慣れるまでの一過性の課題かもしれないが、慣れなければならない課長クラスにとっては、自分の時間を奪うものでしかない。このような現場任せは、人材育成や評価でも生じている。

「人材育成について、人事から示されるのは方針のみで、具体的なやり方は現場に丸投げされています」

「ストレスチェックをした後の人事からのフィードバックが、一人で仕事を抱えないようにしてくださいというものでしたが、人員や予算を増やすといった話はまったくありません」

「部下へのフィードバックで書かなければならないことが増えていますが、本当にそれが必要なのか疑問に思うものもあります」

これらの課長クラスの悩みは、大企業と中小企業で共通して聞かれたことである。人材育成や部下の評価は、バックオフィスからの十分な支援がないまま課長クラスの工夫で何とかするものとされてしまっている。バックオフィスに論点⑤のような状況があれば、職場で人材育成や評価を直接担う課長クラスへの支援が心許ないこともうなずける。

複合的な板挟みへの適応

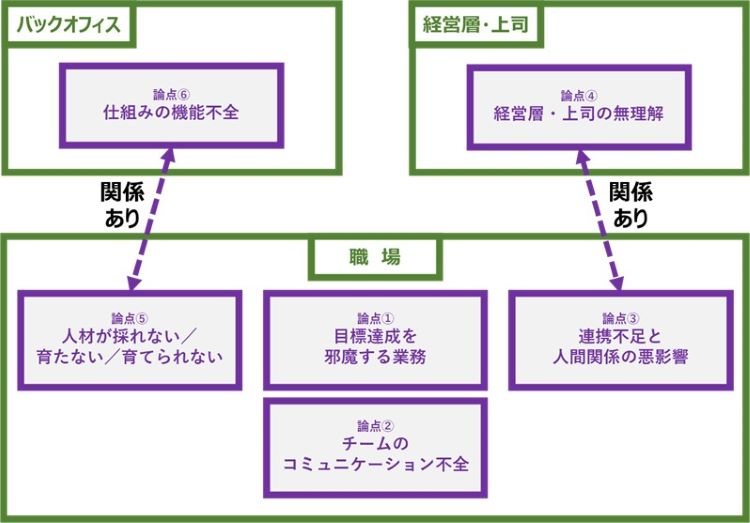

ここまでに整理した6つの論点のうち、論点③連携不足と人間関係の悪影響と、論点④経営層・上司の無理解は、いずれも経営層や上司が関係する論点であり、論点⑤人材が採れない/育たない/育てられないと、論点⑥仕組みの機能不全は、いずれもバックオフィスが関係する論点である。つまり、6つの論点で示した課長クラスが無意味と感じる仕事は、職場、経営層や上司、バックオフィスの三者が複雑に絡み合って生まれている(図表)。

図表 課長クラスから浮かび上がった論点

出所:筆者作成

課長クラスは、三者の板挟みと自分ではどうすることもできないもどかしさの中で、その場しのぎであっても、期待されている役割に応えようと努力している。しかし、その努力自体には疑問を抱いている。管理職が「罰ゲーム」とも称される背景には、課長クラスが自己矛盾を抱えながら業務をこなさなければならない心理も含まれているのではないだろうか。

課長クラスの全員が「罰ゲーム」でもない

実は、課長クラスの全員が板挟みの中でもがくような「罰ゲーム」の渦中にいるわけではない。自己矛盾を抱えながら業務を遂行する課長クラスとは別に、仕事自体への関心を失ってしまう課長クラスもいる。専門的な技術を持つあるシニアの課長クラスは、組織のリーダーではなくプレイヤーのポジションにありながら、課長クラスの肩書を持っているが、自分の経験やスキルを持て余していると語る。

「大きなプロジェクトを進めていた昔とは変わってしまって、仕事のスケールが小さくなり、リスクも分散されているので、仕事がこぢんまりして、培ってきた経験もスキルも伝えられなくなってしまった」

「時々、発生するトラブル対応の応援をして、昔の経験を活かすこともあるけれど、普段は検査や相談を受けるだけの仕事なので物足りない」

検査や相談の仕事が決して無意味というわけではない。しかし、この課長クラスの嘆きは、本人が仕事で自分の能力を存分に活かせていないと感じる場合にも、仕事に無意味さを感じてしまうことがあると教えてくれる。

課長クラスの声からは、論点①目標達成を邪魔する業務、論点②チームのコミュニケーション不全、論点③連携不足と人間関係の悪影響、論点⑤人材が採れない/育たない/育てられないを生み出す「職場」、論点④経営層・上司の無理解を生み出す「経営層・上司」、論点⑤仕組みの機能不全を生み出す「バックオフィス」の三つ巴の構造が見えてきた。では、部長クラスの声からは、どのような構造が見えてくるのだろうか。次回のコラムでお届けしたい。

(※1) 管理職が「罰ゲーム化」していることを指摘した書籍として、小林祐児『罰ゲーム化する管理職』(集英社インターナショナル)がある。また、著者である小林氏にインタビューした記事として「Works 185号 特集 ニッポンの“課長”の処方箋 管理職が「罰ゲーム化」した10の要因」がある。

https://www.works-i.com/works/special/no185/prescription-01.html

(※2) 豊田義博「“無意味な仕事”はどうやって生まれるのか?~グループインタビュー報告①メンバークラス編~」

https://www.works-i.com/research/project/bullshit/imi/detail005.html

橋本 賢二

2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。

2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ