“無意味な仕事”はどうやって生まれるのか?~グループインタビュー報告①メンバークラス編~

“ブルシット・ジョブ”にまみれてしまっている人を何とかするために

書籍『ブルシット・ジョブ』にインスパイアされ、一方では内容や論点についての違和感、課題を感じて立ち上げた「日本版“ブルシット・ジョブ”研究プロジェクト」。ブルシット・ジョブ≒“無意味な仕事”を、

帰属集団の一員であり続けるために、コミットせざるを得ない、

社会的意味があることを表向きには否定することはないが、

それを形にしても、社会的意味が極めて乏しいことが予見される仕事

と仮定義し、大企業に働く人、中央官庁に働く人、大学教員への機縁法に基づくディープインタビューを通して、様々なブルシット・ジョブ=無意味な仕事を発掘し、コラムとして連載してきた(詳しくは、「その仕事、意味なくない?」~日本版“ブルシット・ジョブ”考~を参照)。

この活動をさらに推し進め、よりたくさんの人々の声を集めて研究視界図を創り上げるために、私たちはグループインタビューを計画した。

グループインタビューの設定と概要

対象は民間企業で就業する人に絞ることとした。機縁法インタビューを通して、民間セクター、公務セクター、大学セクターそれぞれに独自の仕事があることは改めて確認されたが、それぞれを抽象化・概念化していくと、本質的には同質のものとして整理ができるだろうという予見によるものだ。

一方で、別の視点に留意する必要があることを改めて実感した。それは、組織内の階層による違いである。機縁法インタビューでは、役員、部門長、部長などのレイヤー、中間管理職、初任管理職クラスのレイヤー、フィールドプレイヤーのレイヤーの人々に話を聞いたわけだが、そのレイヤーごとに、担当する仕事の性質は異なっているため、見えている景色には違いがある。

また、今回の機縁法インタビューでは、中小サイズの組織の実態把握ができていない。組織のサイズ(=従業員規模)が大きくなるほどに、組織は複雑化する。必然的にブルシット・ジョブが増えることが想定される。

こうした点を勘案し、以下の要領でグループインタビューを実施した。

【従業員規模】「大企業(従業員数5000名以上)」「中小企業(100-299名)」の2つのカテゴリーを設定

【組織内階層】「部長クラス」「課長クラス」「メンバークラス」の3つのカテゴリーを設定

【グループ数】2つのカテゴリー×3つのカテゴリー=6つのグループにて実施

対象人数等の詳細は、図表①を参照していただきたい。

図表① グループインタビュー対象人数表

*( )内の内数は、前者が男性、後者が女性の人数となっている

グループインタビューは、以下の手順で進めた。

- まず、参加者が現在勤務している企業の概要を聞いた

- 続いて、参加者の現在の職種、役職、仕事内容ならびに職業キャリアの概略を聞いた

- 上記を踏まえて、近年増えている仕事、モヤモヤする仕事(手応えがない、意味を感じない)について詳細に聞いた

- インタビューは2名で行った

- インタビューの趣旨を伝える際も、インタビューの途中でも、ブルシット・ジョブという言葉は一切使用しなかった

グループインタビューから、「組織のサイズ(=従業員規模)が大きくなるほどに、組織は複雑化する。必然的にブルシット・ジョブが増えることが想定される」という仮説にたがわぬ結果が得られた。中小企業でも、ブルシット・ジョブは発生しているが、その数や程度は、大企業に比して少ないことが確認された。その要因については、稿を改めて述べていく。

メンバークラス10名へのインタビューから見えてきた7つの論点

インタビューの分析においては、組織内階層の違いに着目した。「部長クラス」「課長クラス」「メンバークラス」から聞かれた声は、その違いを明確に映し出しており、この違いに着眼することによって、実態や背景を立体的に捉えることができる。本稿では、現場で立ち働く「メンバークラス」のインタビュー結果から浮かび上がってきた論点をお伝えする。

論点① 画一化されたルール

組織運営にはルールがつきものである。業務遂行にあたっては、部長クラス、課長クラスの人間がマニュアルなどのルールを作り、現場に立ち働くメンバークラスの人はそれに則り業務を遂行する。ルールに沿って遂行している人だからこそ感じている、見えていることがある。画一化されたルールからはたくさんの無駄が生まれている、ということを。

大手小売りチェーンの店舗で働いているAさんは、本部が定めたルール=マニュアルや月次などの定期的なチェックの多くは「意味がない」とコメントし、その一例として予定表の存在を挙げた。

「誰が何時にどこで仕事をしている、という予定表が毎日決まって本部から下りてくるのですが、そんなにうまくいくことはまずないので、無視しています」

「年に何回か、その予定表通りに仕事をしているかのファクトチェックのために本部から人が来るんです。そうなると、さすがに予定表通りにやらないわけにいかなくなる。だから、その時は、手が空いていたりしても忙しい部署の応援に行けないんです」

ルールは、こうした現場の業務にまつわるものだけではない。人事、総務、経理などのスタッフ部門が定めるルールもたくさんある。そのルールが一律的であれば、同じように無駄がたくさん生まれているだろう。今回のインタビューでは、時短勤務というルールができたことによる対応の画一化、フレックスタイム制なのにお昼休み時間が固定されているなどの就業ルールに関する声が多く聞かれた。

論点② 証拠作り・履歴作り

組織運営には文書化がつきものである。検討事項、決定事項などを、誰もが確認できる形にするために文書化、形式化することが求められる。近年は現場の見える化が重視され、数値化するケースも多い。そして、実行した結果も文書化する。こうした一連の文書化、形式化も、メンバークラスの業務である。検討した、決議したという証拠、行動したという証拠を集め、履歴を残すというこれらの仕事の中には“無意味な仕事”がたくさんある。

作っても誰も見ないような資料を作成しているという声は、今回のグループインタビューでも聞かれたし、チェック作業に関する悩ましい声も多かった。コンプライアンスチェックに代表される「毎回同じ内容で、形ばかりの提出」のような声がある一方で、「チェックリストが複雑になりすぎて、本来の業務よりもチェックリストに向き合うことに多くの時間を取られる」というような声も聞かれた。「一社選定案件であっても、全社的な調達ルールに沿って形式的な合い見積もりを取っている」という、論点①と②が掛け合わされたものもある。

数値化に関するナンセンスなエピソードを語ってくれたのは、メーカーで一般事務に携わるBさんだ。

「健康促進を目的に、部署ごとに歩数を競っていたんです。そんな中で、とある部署の人が、1位を取るためにみんなでスマホを振って歩数を『増やして』いたんですが、それがほかの部署からチクられちゃって(笑)」

実害のなさそうな取るに足らない話のように思われるが、このように証拠を捏造するという行為は不正の温床である。過度な証拠重視主義、数値化主義がもたらす組織文化の歪みが垣間見えるエピソードだ。

論点③ システム化の逆効果

組織運営にはシステム化がつきものである。生産管理システムや在庫管理システム、人事給与システム、会計システムなどいくつもの情報システムが設定されているし、近年ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)の名のもとに、様々なアナログ業務がデジタルシステムへと移行されている。そして、システム化によって、業務効率、労働生産性は高まり、人の負荷も減っていくはずである。しかし、そうはなっていない様子が数多く聞かれた。システムにまつわる無駄、無意味がいたるところで生まれているようなのだ。

典型的なものが、作成したシステムの不備や不具合によって、業務にかなりの負荷や無駄が生まれている、という声である。システムやアプリの使い勝手が悪く、現場で使いこなせていない、という声も多く聞かれた。

もう一つのパターンが、システムを構築したり維持したりする業務に就くこと自体のモヤモヤだ。適性がないと自身が判断している業務に就いてしまったという意識が背後にはあるようだ。

この予期しなかった論点は、なぜ生じているのだろう。日本におけるDXの遅れには、主に「レガシーシステムの維持・依存」「デジタル人材の不足」「企業文化や意思決定の遅さ」といった要因が複合的に影響していると指摘されるが、大切な観点を見逃しているように思う。システムという存在の意味や重みを、日本企業は、手段の一部と軽んじているように思う。全体最適を、プロセスエクセレンスを軽視している傾向が強い日本企業の体質そのものが、変化の時代に適応していく上での大きなボトルネックになっていると感じる。

論点④ 組織の壁

論点①②③に登場するのは、業務に付随している、あるいは業務から派生している仕事だ。ある仕事の周辺や末端にたくさんのブルシット・ジョブが生まれている、とでもいおうか。だが、この論点④は、業務の中核で起きている根深い問題である。生産性や品質を高めるために編まれている組織フォーメーションが機能していないというのだ。

メーカーで製品開発に携わるCさんは、芸術系の大学でデザインを学び、それを活かせる仕事に就いているのだが、自身が有している知識やスキルがまったく活かせていないのだという。

「私は、製品設計の上流から関わりたいし、そのプロセスでも価値を発揮できます。現に、グローバル企業では、デザイン部門のプロフェッショナルが上流から関わっているのは珍しいことではありません。でも、今の部署には、いろんな仕様がすべて決まって、それをデザインするという形の仕事しか回ってこない。その仕様の中には、私の目から見て疑問符がいくつもつくようなものがたくさんあります」

「配属されてすぐに違和感を抱き、上長に話しましたが、これまでやってきたことだからと取り合ってもらえませんでした。同僚の中には、私と同じ意見の人もいますが、経験年数が長い人は特に問題意識も持っていないようです」

つまり、その会社では製品を作っていく分業体制が良好に機能していないということだ。近しい意見として、マーケティングが不十分なままで製品が作られている、という声もあった。新たな製品、サービスを生み出していくという目的はOKでも、手段である組織デザイン、プロセスデザインに問題があると、携わる仕事は無意味なものになってしまうのだ。

組織フォーメーションに関係するエピソードはほかにもある。「部署間の力関係によって業務にひずみが生まれている」という声が実によく聞かれた。営業と開発が仲が悪い、というのは、昔からよく聞かれた話だが、今もこうしたケースは日本の随所で起きているようだ。部署の力関係というのは部分最適の典型である。全体最適を考え、オペレーショナルエクセレンスを追求するという意識がない会社がやはりたくさんあるということだろう。

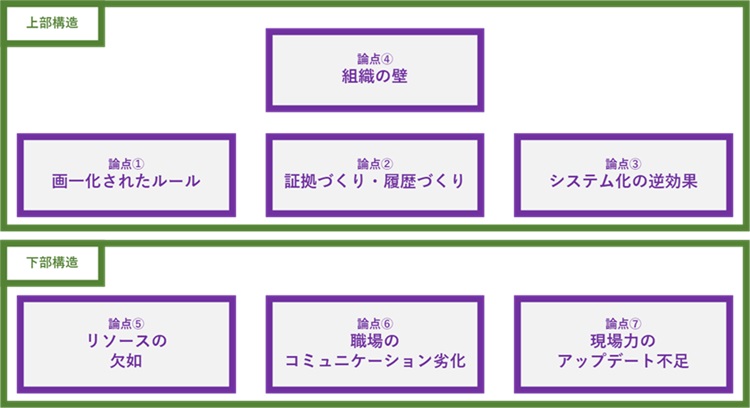

ここまでにご紹介した論点①②③④は、ブルシット・ジョブを生み出す直接の論点だが、こうした論点を生み出す誘因となっている論点も見えてきた。

論点⑤ リソースの欠如

インタビューの中では、仕事を進める上でのリソース不足に関する嘆き、悩みの声が実に多く聞かれた。近年の社会変化も、その潮流を後押ししている。その最たるものが、「人手不足で仕事が回らない」という声だ。管理レイヤーの人間に直言しても、聞き入れてもらえないケースが多くを占める。中小企業カテゴリーでは、能力や意欲の低い人の存在も指摘されている。人的リソースがプラスではなくマイナスになってしまう、という存在が足を引っ張るのだ。

同様に欠落しているのが時間だ。「時間がないことで意欲が萎えていく」という声も多く聞かれた。業務量が増えたり目標が高くなっている一方で残業時間も制限され、前向きな気持ちを保つことができなくなっている。中小企業カテゴリーでは、今も長時間働いている人が散見されるが、そうした人たちが、業務量の多さ、時間のなさ、周囲の目などからストレス、プレッシャーを強く感じていることも見逃せない。

時間に関しては、「無茶苦茶なスケジュール」という声も聞かれた。システム開発に携わるDさんは「上から、絶対にやれ、為せば成る、だ、と言われた」と話してくれた。全社の計画を達成するためにきついスケジュールが設定され、それが大きな不祥事を招いたという近年の大事件もある。ブルシットな状況は、不正、不祥事と隣り合わせなのだ。

論点⑥ 職場のコミュニケーション劣化

組織は人と人とのつながりでできている。そのつながりの質に大きな問題があることも、インタビューからは見えてきた。その最たるものは、「上司とのコミュニケーション不全」だ。意図が不明確な指示、上からの仕事の丸投げ、形にした仕事についてのフィードバックの欠如のような状況が明確なものもあったが、「馬が合わない」「会話がほとんどない」「面倒なことになるから相談しない」というように、つながりそのものがないに等しいといった声が思いのほか多かった。

この問題を根深くしている側面として、リモートワークやオンラインツールによるコミュニケーションエラーも見逃せない要因だ。コロナ禍で加速した働き方の多様化の一つである「非対面コミュニケーションの増加によるモヤモヤの増加」は、論点③のシステム化の問題とも絡んでいる。

論点⑦ 現場力のアップデート不足

当事者であるメンバーサイドの課題も浮き上がってきた。市場動向がどんどんと変わっていく中で、現場の知識、スキルがそれに対応できていない、という悩ましさが多く聞かれた。新たなスキルやマルチスキルが自身やチームメンバーに求められていることを知りつつも、リスキリングのハードルの高さを感じている。これまでも業務の高度化に合わせてリスキルしてきたわけだが、論点⑤の「人がいない」「時間がない」というリソース欠如が重しになって、現場や個人のトランスフォームが前に進まなくなっているのだ。

図表② メンバークラスから浮かび上がった論点

論点①②③④という上部構造と論点⑤⑥⑦という下部構造。各論点が相互に影響を及ぼす中で、ブルシット・ジョブが生まれている、という構図が見えてくる。中でも、論点④が最上位に位置付けられるだろう。メンバークラスの声からは、こんな景色が見えてきた。では、課長クラスの声からは、どんな景色が見えてくるだろうか。次回のコラムでお届けしたい。

豊田 義博

リクルートワークス研究所 特任研究員/ライフシフト・ジャパン 取締役CRO/一般社団法人エン・ジニアス 代表理事 1983年リクルート入社。数百社におよぶ企業の新卒採用戦略、広報計画業務に制作ディレクターとして長く従事。その後、『就職ジャーナル』『リクルートブック』『Works』編集長を歴任。1999年リクルートワークス研究所設立と同時に着任、人材マーケット予測、若年キャリアなどの研究活動に従事。現在は、個人の就業行動や志向・価値観の変化などを探索しつつ、若手からシニアに至るまでのキャリア支援に研究者 & 実践者として携わるパラレルワーカー。 著書に『実践! 50歳からのライフシフト術』(共著 NHK出版)、『なぜ若手社員は「指示待ち」を選ぶのか?』(PHPビジネス新書)、『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』(以上ちくま新書)、『「上司」不要論。』(東洋経済新報社)、『新卒無業。』(共著 東洋経済新報社)などがある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ