“無意味な仕事”はどうやって生まれるのか?~グループインタビュー報告③部長編~

部長クラスは、組織の方針を調整し、安定を保つ役割を担うと同時に、経営層が掲げる改革方針を現場に落とし込む責任も負っている。とりわけ近年は、業務の効率化やコンプライアンスの強化、ダイバーシティへの対応といった改革課題が、上層部に対して一層強く突きつけられている。インタビューでは、この「改革の実装役」としての立場から、虚無感、違和感、徒労感が多く語られた。本稿では、メンバークラスとも課長クラスとも異なる立ち位置にいる「部長クラス」のインタビュー結果から、炙り出された論点をお伝えする。

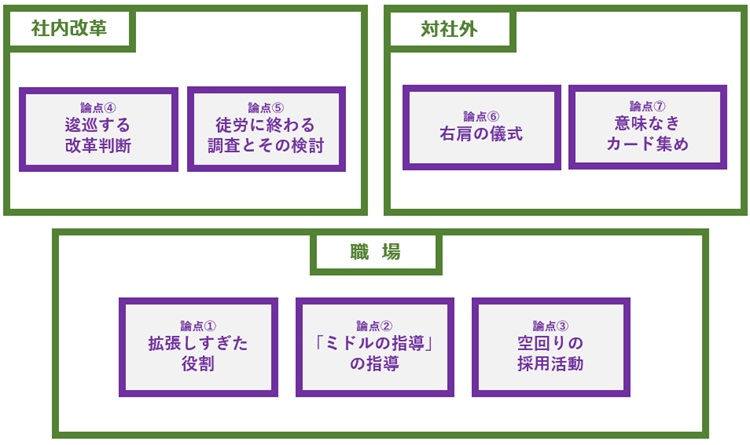

部長へのインタビューから見えてきた7つの論点

メンバーへのグループインタビューからは7つの論点が導き出され、課長クラスへのグループインタビューからは6つの論点が抽出された。そして今回、部長クラス9名へのグループインタビューの分析結果として提示したいのは、以下の7つの論点である。具体的に説明していこう。

論点① 拡張しすぎた役割

かつて部長とは、自分の部門を率い、方針を決め、成果を上げる存在だった。だが今、その仕事の輪郭は曖昧になっている。

顧客の要望は、もはや製品単体の購入にとどまらず、「業務プロセス全体への介入」に及ぶようになった。これに応えるためには、営業部門だけでなく、本社スタッフ部門も、より実践的・横断的な動きを求められるという。A部長は次のように言う。

「今までは、自分の部門の専門性を深めることが大事だった。でもそれだけじゃもう対応できない。他部門のことまで把握しないと」

こうして、部長の業務は拡張し続けている。自部門に限らず、周辺の事情を理解し、先回りして動かなければ、結果が出ない。

マネジメントも変わった。以前は部下の心理的ケアや調整が主だったが、今では業務そのものへの深い理解と、実践的な指導が求められる。

「精神的な支援だけじゃ足りない。細部まで業務を理解して、適切に動けないと、信頼されない」

だが、範囲が広がるほど、どこまでが自分の責任かが分からなくなる。何を達成すればよいのか、どう評価されるのか、その基準すら曖昧だ。業務は確かにある。だが、その成果も意義もつかみにくい。目の前の仕事をこなしながら、どこに向かっているのかが見えない。部長たちは「拡張しすぎた役割」の中で、終わりのない迷路を歩いている。

論点② 「ミドルの指導」の指導

若手の育成がうまくいかない――そんな悩みを抱えるミドルから、日々相談が寄せられる。B部長は、こうした声を吸い上げ、仕組みで支えようとしている。しかし、話を聞けば聞くほど、根が深いことがわかってくる。

ミドルたちは「注意はするんです。でも『はい』とは返ってくるのに、また同じミスを繰り返す。伝わってないんですよね」と漏らす。強く言えば、ハラスメントになりかねない。だが、優しく言っても伝わらない。迷えるミドルを支えるべく、他部署の事例を集めたり、社内のノウハウを可視化し、研修を設計したりしている。だが、B部長自身、それにどれほどの効果があるのかわからない。

「仕組みは整えるんですけど、何が効いたのかは見えないんです。現場の温度感はまちまちで、ミドルたちの腹落ちも、若手の反応も読めない。そしてまた同じ相談が来る。永遠に終わらない感じです」

部長が直接若手を指導するわけではない。間接的なむなしさが漂っている状況だ。それでも、「育成は大事だ」と言い続けなければならない。

「あと数年もすれば、今の若手が後輩を指導する立場になります。彼らが指導側になった時、何が残っているんでしょうか」

B部長には、少し先の物語が見えている。成長の物語ではなく、正しさが伝わらず、責任だけが循環する、指導をめぐる堂々巡りの物語である。

論点③ 空回りの採用活動

人手不足が慢性化する中、多くの企業が「成果が出ない」とわかっていても採用活動を続けている。もはやそれは人材確保という目的のためというより、「何かしていないとまずい」という焦燥感に突き動かされた行為になっている。

「いないことがわかっている人を探し続けているような状態です」

そう語る中小企業のC部長は、応募者の少なさに無力感を隠さない。募集をかけても、候補者は面接にすら来ない。ようやく面接まで進んでも、スキルや年収の条件が合わず、採用には至らない。さらに、採用できたとしても転職は日常茶飯事で、努力が報われる兆しは見えない。オファー型の採用、研究室訪問、そしてOB訪問。できる手はすべて打っている。それでも、学生は別の会社へと流れていく。

「何をしても来ないんです。でも、やらないという選択肢はない」

組織の中で「やること」自体が仕事になり、成果を出せないことが前提化されている。そこでは採用活動そのものが形骸化していく。本来は未来への投資だったはずの仕事が、意味を喪失したまま繰り返される。その無力な手応えのなさが、現場を静かにすり減らしている。

採用活動の行き詰まりは、課長のコラムでも挙がっていたが、部長たちのグループインタビューでも同様の声が上がった。役職の違いを越えて、同じ空回りの実感が共有されている。

論点④ 逡巡する改革判断

かつては、与えられたビジネスモデルに従えば、一定の成果が見込める時代だった。だが、今は違う。変化は常に先回りし、現状を維持するだけでは取り残される。多くの企業で、「何かを変えなければ」という焦燥感が、現場の判断をせき立てている。にもかかわらず、動けない。D部長はこう打ち明ける。

「予測がつかない時代なので、『多分こうだろう』と見立てながら動くしかない。でも、リソースは限られていて、試せる手も少ない。結局、賭けに出るしかなくて、外れたらそれで終わり。そう思うと、足が止まってしまうんです」

脱炭素、インフレ、国際情勢。目まぐるしく変わる外部環境に、「どう対応しているか」を問われることは増えた。しかし、社内に目を向ければ、人も予算も仕組みも整っていない。覚悟ができても体制がない。アンバランスの中で、「このままではいけない」と思いながら、踏み出すことができない。

「正しい選択が何なのか、誰にもわからないんです。変わらなきゃいけない。でも、間違えたら、致命傷になる」

現場には、「動く理由」よりも「動けない理由」が山積している。改革の必要性が共有されているほど、その重さは増す。結果として、今日もまた「動くべきか」「待つべきか」を考え続ける。考えて、考えて、結局、動かない。

判断の放棄ではない。むしろ、判断しようとするからこその葛藤である。だがその葛藤は、やがて「やるせなさ」となって蓄積する。改革を実現することではなく、改革について考え続けること自体が、仕事になってしまっている。

論点⑤ 徒労に終わる調査とその検討

社員の声をすくい上げ、職場をより良くする。その理念のもと、エンゲージメントサーベイや社員満足度調査を定期的に実施する企業は少なくない。だが、実施する側の現場では、次第に別の感情が芽生えてきている。

「また今年も、同じような結果が並ぶんです。正直、『やることはやった』という感じで、報告書の束をめくる手が止まってしまいます」

そう語るE部長の表情には、言葉にならない徒労感がにじんでいた。調査の実施は義務のように繰り返されるが、結果の扱いはいつも曖昧だ。数字が報告されても、それが何を意味するのか、何をすればよいのか。その基準が共有されないまま、次の調査へと進んでいく。

さらに、課題に手を打とうにも、現場には十分な裁量も時間もない。「問題が浮き彫りになることもあります。でも動かせない」。その声は、調査結果以上に現場の停滞を物語っている。

本来、こうした調査は変化の起点となるべきものである。だが、形式だけが残り、変化につなげることができない。むしろ、毎年変わらない結果が並ぶことで、「やはりこの組織は変われない」という現実を浮かび上がらせてしまっている。

数字に目を通しながら、部長たちはただページをめくる。そこには、調査に使う労力への疑問と違和感が横たわっている。

論点⑥ 右肩の儀式

年に一度、社内に独特の緊張感が走る。予算編成期だ。各部門が積み上げた数字をもとに、部長たちは中期経営計画として未来を「設計」する作業に加わる。そこに並ぶのは、売上も利益も、右肩上がりのグラフだ。

では、その数字に現場の実感は伴っているのか。市況は不安定で、原材料費は高騰し、人手不足は慢性化している。それでも、「3年後にはこのくらいに」とする線が、必ず右肩上がりで引かれる。その線にリアリティはあるのか。F部長は、ため息交じりに語った。

「目標を立てるのは大事だし、それに向かっていくことも大事なんです。でも……鉛筆をなめて数字を操作して、それにどれほどの意味があるのかと、毎回疑問に思うんです」

その背景には、外部に対して「挑戦的な目標」を示さなければならないという事情もある。つまり、右肩上がりのグラフは、確かに企業の目標ではあるが、それ以上に株主や金融機関へのメッセージとして機能しているのである。だが、その線が現実とかけ離れていれば、それは時限爆弾になる。足りない数字を埋めるための削減、圧縮、改善。努力による帳尻合わせが、求められるようになるからだ。

しかもこの作業には、終わりがない。予算編成は毎年行われる。一年に一回、必ずやってくる右肩線の作図作業は、「描く」こと自体が目的化しているようにも見える。儀式のようなものだ。「そうでなければならないから描く」線。誰のために、それを描いているのか。何のために、このグラフをもとにした将来設計を検討しているのか。「無理な数字だったのでは?」という問いかけが上がったとしても、いつしかそれは空気のように受け流され、何が起きることもなく、そして次の予算期がやってくる。

論点⑦ 意味なきカード集め

企業の「信頼」や「持続可能性」を示すために、今や様々な評価制度やイメージ戦略が求められている。SDGsへの取り組み、ESG投資対象としての選定、ホワイト企業認定、さらには企業イメージCMまで。これらは事業活動を支える「カード」として機能し、もはや持っていて当たり前のものとされている。

「カードはやっぱり、絶対必要なんです」

G部長のこの言葉には、現場の実感がにじんでいた。環境対応やサステナビリティ、ダイバーシティといったテーマは、それ自体の価値よりも、社外からの評価にどう応えるかという文脈で導入されていく。

だが、そうしたカードの効果は曖昧だ。どこまで差がつくのかは、正直よくわからないという声もある。多くの企業が同じような認定を取り、似たような動画を流している中で、自社だけが抜きん出て評価される保証はない。それでも揃え続けるのは、持っていないことのリスクを回避したいからだ。

「1枚の最強のジョーカーがあるわけではない。場面に応じて、いろんなカードを持ち、組み合わせて出していくしかない」

この語りは、企業イメージの形成が、まるでカードゲームのような作業になってしまっていることを連想させる。しかも、それは本業とは直接関係のない、膨大な調整と資料作成を要する。認定ごとに異なるエビデンスを揃え、「伝えるべきメッセージ」を調整し、部門横断でのすり合わせを行う。それは確かに、会社の見え方を整える上では不可欠なのかもしれない。

カードを出し続けることは、取り残されないための防衛策であり、評価されるためのポーズでもある。その行為がどれほど本業とつながっているか。どれほど未来を切り拓くのか。それを確かめる余裕さえ、今の現場には残されていない。

部長が背負う「虚無」を整理する――「正しさ」と「整い」を演出する仕事のリアル

メンバーが「与えられた作業の意味の希薄さ」に、そして課長が「板挟み」に疲弊していたとすれば、部長たちが直面しているのは、「現場のその先の課題」と「組織の外側」に関わる虚無感である。

部長の仕事は、自分の部門を越えた改革の推進や、会社全体の方針の「見える化」、さらには社会的な対外発信まで多岐にわたる。その中には、確かに必要性の高い業務もある。だが、実体が伴わないまま「やっている感」や「整っている感」を演出するだけの行動になった時、部長の仕事はブルシット化する。7つの論点を3つの層で整理すると、次のようになろう。

図表 部長クラスから浮かび上がった論点

語られたのは、ブルシット・ジョブの「上澄み」や「特権的なもの」では決してない。それはむしろ、全体をなめらかに機能させようとするがゆえに、実体の伴わない調整・演出に多くの時間を費やす役割であり、やはり辛さを伴うものだ。

会社の未来像を描き、社会の要請に応え、組織を整えようとするほどに、成果の見えない努力が重なっていく。そこに立つ部長たちは、ブルシット化した業務の中心で、「正しさ」や「良さ」の体裁を守る役目を押しつけられているのかもしれない。

濱中 淳子氏

早稲田大学教育・総合科学学術院・教授

東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻博士課程修了。博士(教育学)。リクルートワークス研究所、大学入試センター研究開発部、東京大学高大接続研究開発センター教授等を経て、2019年4月より現職。

単著に『検証・学歴の効用』(勁草書房,2013年)、『「超」進学校 開成・灘の卒業生』(ちくま新書,2016年)、『大学でどう学ぶか』(ちくまプリマー新書,2025年)、共著に『教育劣位社会』(岩波書店,2016年)、『〈学ぶ学生〉の実像』(勁草書房,2024年)、編著に『大学入試改革は高校生の学習行動を変えるか』(ミネルヴァ書房,2019年)など。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ