ダイバーシティと多世代型組織

4世代による多世代型組織

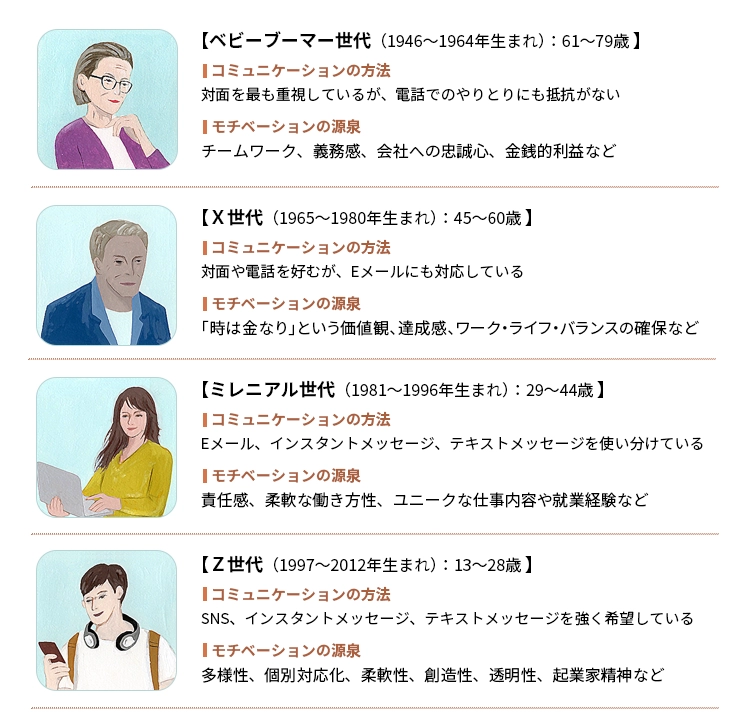

現在、米国の労働市場には4つの世代が共存している。65歳以上のシニア層はベビーブーマー世代(1946~1964年生まれ)で、退職を遅らせて働き続けている人が増加している。この世代はベトナム戦争や公民権運動などの社会的変革を経験し、長年にわたり米国の労働市場を支えてきた。

ベビーブーマーは会社への忠誠心が高いといわれる一方、X世代(1965~1980年生まれ)はワーク・ライフ・バランスを重視する傾向がある。ミレニアル世代(1981~1996年生まれ)はインターネットの急速な普及を体験しており、Z世代(1997~2012年生まれ)は幼少期からテクノロジーに親しんでいる。これら4世代が同じ職場で働く「多世代型組織」が一般化しており(※1)、2025年1月時点の米国における労働力の世代別構成は、ベビーブーマーが15%、X世代が31%、ミレニアルが36%、Z世代が18%となっている(※2)。

多世代型組織マネジメントの第一歩はコミュニケーション

多世代型組織において、各世代の長所と強みを活かすためには、相互の協力と尊重が不可欠である。世代ごとに好みや習慣、行動様式が異なるため、まず取り組むべき課題は、コミュニケーションである。コミュニケーションの方法は世代によって異なるため、特定の方法に限定せずに複数の手段を柔軟に採用することが重要である。これにより、世代間のミスコミュニケーションを防ぎ、円滑な協働を促進することが可能となる(※3)。

一般的な世代ごとの特徴

注:年齢は2025年現在。

出所:Metals Service Center Institute, “Understanding a Multigenerational Workforce” (2024) https://www.msci.org/understanding-a-multigenerational-workforce/ (last visited July 7, 2025),

Purdue Global, “Generational Differences in the Workplace (Infographic)” (2025)

https://www.purdueglobal.edu/education-partnerships/generational-workforce-differences-infographic/ (last visited July 7, 2025)

モチベーションの源泉を理解する

職場の士気や生産性、定着率を高めるには、世代ごとに異なる社員のモチベーションの源泉を理解し、それに応じた働きかけを行うことが重要である。世代によって、何に価値を感じ、やる気を引き出されるかは異なる傾向がある。

たとえば、ベビーブーマー世代は退職を意識する年齢に差しかかっており、昇給やボーナスといった直接的な金銭的利益に対して強く反応する可能性がある。一方で、ミレニアルやZ世代は、学生ローンや奨学金の返済支援や育児費用の補助といった、異なる形の金銭的支援に魅力を感じる人が多いようである。また、ベビーブーマーの中には徐々に仕事から離れることを希望する人もおり、労働時間の段階的削減やフルタイムからパートタイムへの移行といった柔軟な働き方が、職場にとどまる動機づけになる場合がある。X世代やミレニアル世代は、介護や育児を担う人が多く、ワーク・ライフ・バランスを重視する傾向が強い。そのため、リモートワークを含む柔軟な勤務形態を高く評価する。このように、世代ごとに異なるモチベーションに対応するには、多様な福利厚生を整備し、柔軟な働き方ができる職場環境を構築することが望ましい。

リバース・メンタリングで世代間交流を活性化

世代を問わず、すべての社員が働きやすい職場を維持するには、継続的なトレーニングの提供が不可欠である。特に、テクノロジーに不安を感じやすい世代に対しては、ITスキル向上のためのトレーニング機会を設けることが重要である。その一環として効果的といわれているのが「リバース・メンタリング」である。

通常のメンタリングは経験豊かな社員がメンターとなり、若手社員に対して知識や経験を伝える形式であるが、リバース・メンタリングではその逆の構図になる。若手社員がメンターとなり、テクノロジーの活用方法や新しい価値観、トレンドなどを共有する。これにより、若手社員は自身の知識や視点を伝える機会を得ると同時に、シニア社員は新たな知見を得て、デジタルスキルを習得することができる。リバース・メンタリングは、世代を超えた知識の共有と相互理解を促進し、包摂的な職場文化の形成に寄与する取り組みである(※4)。

ダイバーシティを促進し、柔軟で働きやすい職場をつくる

世代間におけるコミュニケーションスタイル、モチベーション、視点の違いは、誤解や摩擦を生む可能性がある。たとえば、シニア世代はテクノロジーに疎い、Z世代は協調性に欠けるといった固定観念に基づくバイアスが存在する場合、多世代型組織は円滑に機能しない。こうした世代間の違いを乗り越えるためには、固定観念を克服し、互いに耳を傾け、フィードバックを受け入れる柔軟性を持つことが重要である。世代ごとの価値観を尊重し、相互理解を深めることで、職場のギャップを解消することが可能となる(※5)。

多世代型組織を構築することにより、スキル、専門性、経験、視点の幅が広がり、職場に新たな刺激が生まれる。これが組織内のイノベーション、生産性、パフォーマンスの向上につながることは、複数の研究結果によって示されている(※6)。

退職に関する研究調査などを行うトランスアメリカ研究所によると、ベビーブーマー世代の49%は、70歳を超えても働き続ける意向を持っており(※7)、米国労働統計局は2033年までには米国の労働者の約4人に1人が55歳以上になると予測している(※8)。これまで十分に活用されてこなかったシニアワーカーが、今後の労働力拡大の原動力となる可能性がある。労働力人口が減少する時代において、安定した人材確保を実現するためには、多世代型組織の構築を成功させることが重要な鍵となるだろう。

(※1)世代分けには諸説あるが、ここでは米国労働統計局による分類を用いる。

(※2)SHRM, “Managing Multi-Generational Communication in the Workplace” (2025)

https://www.shrm.org/topics-tools/flagships/all-things-work/managing-multi-generational-communication-workplace (last visited July 7, 2025)

(※3)前掲注2

(※4)Jack Kelly, “How Reverse Mentoring Bridges Generational and Cultural Divides in the Workplace” Forbes (2024)

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2024/06/18/how-reverse-mentoring-bridges-generational-and-cultural-divides-in-the-workplace/ (last visited July 7, 2025)

(※5)前掲注4

(※6)Catherine Collinson and Michael Hodin, “Best Practices for Engaging a Multigenerational Workforce” Harvard Business Review (2023)

https://hbr.org/2023/10/best-practices-for-engaging-a-multigenerational-workforce (last visited July 7, 2025)

(※7)Transamerica Center for Retirement Studies, “Emerging from the COVID-19 Pandemic: Four Generations Prepare for Retirement” (2022)

https://www.transamericainstitute.org/docs/library/research/emerging-from-the-covid19-pandemic-four-generations-retirement-report.pdf (last visited July 7, 2025)

(※8)U.S. Bureau of Labor Statistics, “Employment Projections: Civilian Labor Force, by Age, Sex, Race and Ethnicity” (2024)

https://www.bls.gov/emp/tables/civilian-labor-force-summary.htm (last visited July 7, 2025)

ケイコ オカ

2001年大阪大学大学院法学研究科博士課程修了。専門は労働法。同年4月よりリクルートワークス研究所の客員研究員として入所。労働者派遣法の国際比較や欧米諸国の労働市場政策を研究する。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ