社員、外部人材、AIエージェントを統合管理するブレンディッド・ワーク・プラットフォーム「Gigged.AI」

深刻化するテック人材不足、高騰する外部委託コスト、そして社内に乱立するAIツール──。企業が直面する課題は複雑化の一途をたどっている。「社員は人事部」「外部委託は現場や調達部門」「AIはIT部門」とサイロ化されたこれまでの労働力の管理方法を変え、組織のあらゆる労働資源を統合的に捉え直す時期にきている。

こうした潮流のもと、スコットランド発のスタートアップGigged.AIが新たなソリューションを提示した。それは「社員・外部人材・AIエージェント」という3つの労働資源を、『スキル』を共通言語として統合管理するものである。同社はこれを「ブレンディッド・ワーク・プラットフォーム」と名付け、次世代の働き方を提唱している。

創立の原点は「スキル不足の解消」

Gigged.AIは2021年に、「スキル不足の解消」を目的に設立された。多くの企業がDXやAI導入を推進するなかで、「必要なスキルを持つ人がいない」「採用コストが高すぎる」「そもそも社内にどんなスキルを持つ人がいるのか把握できていない」という課題に突き当たる。

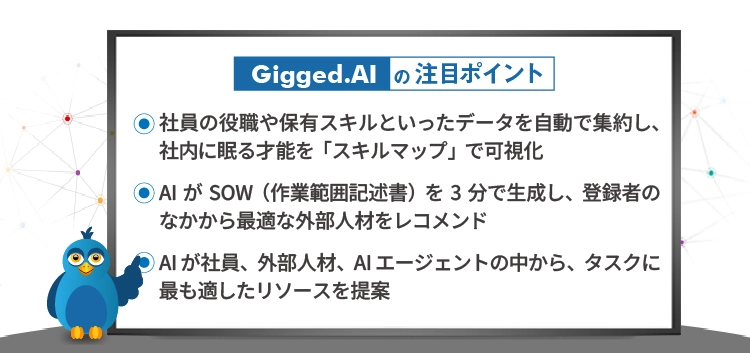

この課題を解決するため同社は、2つのしくみを構築した。社内の才能を可視化する「スキルインテリジェンスプラットフォーム」と、必要なスキルを即時に外部から調達する「オンデマンドタレントプラットフォーム」である。

埋もれた才能を発掘する全社横断「スキルマップ」

多くの日本企業が課題とする「社内スキルの可視化」。いまだにMicrosoft Excelで人材情報を管理し、才能が埋もれているケースが少なくない。

Gigged.AIのスキルインテリジェンスプラットフォームは、こうした属人的な管理からの脱却を可能にする。Workday、LinkedIn、GitHubといった既存システムと連携して、社員の役職や保有スキルといったデータを自動で集約し、最新の「スキルマップ」を全社横断で構築する。社員自身も稼働可能時間や過去のプロジェクト経験などを追記でき、個人のカレンダーと連携してリアルタイムの空き状況を反映させることも可能である。

このスキルマップの活用法は多岐にわたる。

- 社内公募:産休に入る社員の代替要員を探すなど、部署を横断した人材の流動性を高める。

- プロジェクトへのアサイン:「3週間だけ、データ分析のスキルを持つ人材が必要だ」といった短期プロジェクトに対し、AIが社内から最適な人材を瞬時にマッチングする。

これはコスト削減だけでなく、社員にとっても新たなスキルを獲得する挑戦の機会となり、エンゲージメントや定着率の向上にも直結する。

スキルインテリジェンスプラットフォームは、社員一人ひとりのキャリア自律を支援するAIの「キャリア・コパイロット」も搭載する。たとえば、ある社員が「ビジネスアナリストからプログラムマネジャーにキャリアアップしたい」と考えた場合、AIが本人のスキルと経験を分析し、目標となるキャリアパスを歩むロールモデルと比較して、習得すべきスキルを特定する。さらにUdemy、Skillsoft、Workday Skills Cloudといった外部学習プラットフォームと連携し、最適な学習ルートを提示する。

SOW作成は3分、AIが最適な外部エキスパートを瞬時に見つけ出す

社内に適任者が見つからない場合、Gigged.AIのオンデマンドタレントプラットフォームはシームレスに外部人材の探索へと移行する。従来、SOW(作業範囲記述書)の作成から候補者選定、契約締結まで数週間を要していたプロセスを、以下のAI機能が大幅に効率化する。

- SOWクリエイター: マネジャーがAIとの対話形式でプロジェクト要件を入力するだけで、成果物や納期、費用が明記されたSOWをわずか3分で自動生成する。「成果物ベース契約」か「時間ベース契約」か、最適な契約形態まで提案する。

- AIマッチング:プラットフォームには、エンジニアやデータサイエンティストなど500種類以上のスキルを持つ審査済みの技術系専門人材が約3万人登録されている。AIはSOWの要件と専門人材の実績を解析し、最適な候補者トップ5を即座に推薦する。企業は候補者が提出したプロポーザル(提案書)を基に人材を選び、契約を結ぶ。

これにより、企業は必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ、迅速かつ的確に確保することが可能となる。

AIエージェントはツールではなく「第3の労働力」である

Gigged.AIが最もユニークなのは、AIエージェントを人間と同列の「労働力」として管理する「Bring Your Own Agent(BYOA)」というコンセプトである。多くの企業ではIT部門が開発した専用AIだけでなく、現場の社員が個別に利用するMicrosoft 365 Copilotのような生成AIも急増し、管理不全の状態に陥っている。Gigged.AIは、これらのAIエージェントが持つスキル(例:データ要約、コード生成)をスキルマップに登録し、プロジェクトへのアサインを可能にする。これは、人間とAIの協業を本格化させるための画期的な一歩といえるだろう。

「この仕事をだれ(どれ)に任せるべきか」 AIアシスタント「Sia」が提示

社員、外部人材、AIエージェントという3つの選択肢を、マネジャーはどう使い分ければよいのか。その答えを提示するのが、AIアシスタントの「Sia(Skills Intelligence Agent)」である。

マネジャーが「週8時間、データ移行プロジェクトを手伝える人材は?」と問いかけると、Siaは、社内のスキルマップと稼働状況を瞬時に分析し、最適な社員を推薦する。適任者がいなければ、外部のタレントプラットフォームから候補者を探し出す。さらには、タスクを自動化できるAIエージェントの活用も選択肢として提示する。

Gigged.AIは、「将来的に、全労働力の20%をAIエージェントが占める」と予測しており、「この分野の成長に大きな期待を寄せている」という。

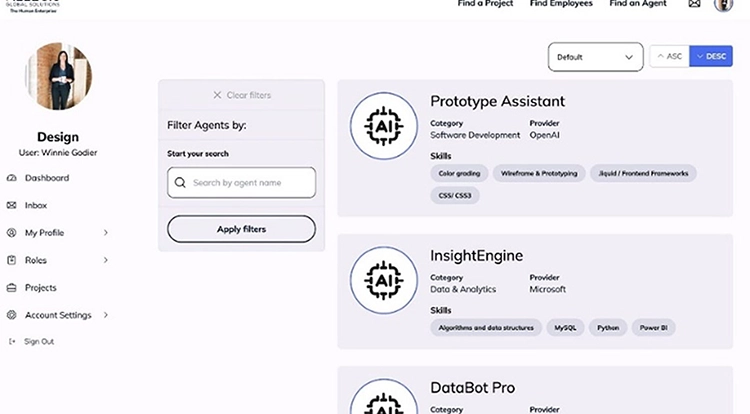

【AIエージェントの一覧】社内のAIエージェントをスキルなどで検索できる。

【AIエージェントの一覧】社内のAIエージェントをスキルなどで検索できる。

出所:Gigged.AI

「すべてのスキルにパーパス(目的)を」 Gigged.AIが描く未来

HRテクノロジー市場が多様なサービスで過熱するなか、Gigged.AIが掲げるビジョンは明快だ。それは、未来の仕事の中心は、「固定的な“ジョブ(職務)”ではなく、流動的な“スキル”になる」という確信である。

しかし、多くの企業では依然として、社員や外部人材が持つ才能やスキルを十分に活かしきれていない。この来るべき未来と現実のギャップを埋めるために、Gigged.AIは、「すべてのスキルにパーパス(目的)を与える」ことを自社の使命として掲げている。

この使命を具現化するためのしくみが、社員、外部人材、AIエージェントを組み合わせる「ブレンディッド・ワーク・プラットフォーム」である。これにより企業は、「このプロジェクトに最適な『スキル』は何か」という視点から、社内外、人間、AIというあらゆる選択肢の中から最適なリソースを確保できるようになる。

過熱するHRテック市場におけるGigged.AIの独自性

HRテック市場には、強力なプレイヤーが存在する。たとえば社内の流動性を高めるインターナルタレントマーケットプレイスのGloatや、世界最大級の規模を誇るフリーランサーマーケットプレイスのUpworkなどである。さらに、Eightfold AIはタレントマネジメントと社員の採用支援という2大レッドオーシャン領域を単一のAIプラットフォームでカバーしている。

これに対しGigged.AIの戦略的優位性は、「社員のスキル可視化」「外部の技術系人材の確保」、そして他社が未着手の「AIエージェントの労働力化」という3つの要素を、単一プラットフォームで統合している点にある。この独自のポジションニングは、HRテック市場において極めてユニークな試みである。

【今後の展望】人事は労働力の「管理者」から「設計者」へと進化する

Gigged.AIのようなツールの登場は、人事部門の役割を問い直すきっかけとなるだろう。人事は、サイロ化されたリソースの「管理」という従来の役割を超え、事業戦略に基づき、社員、外部人材、AIエージェントというあらゆる労働力を「スキル」という共通言語で捉え、最適に配置する「ワークフォース・アーキテクト(労働力の設計者)」へと進化することが求められる。

この変化は、既に現実のものとなりつつある。米大手バイオテクノロジー企業のModernaが、人事部門とIT部門を統合した動きは、その象徴といえるであろう。

こうした変革の土台は、社内スキルの「可視化」にある。自社のスキルギャップを把握して初めて、外部人材の戦略的活用やAIによる業務代替という次のステップへ進むことができる。

未来の職場では、プロジェクトごとに人間とAIから成る最適なチームが、必要に応じて柔軟に編成されることが常識となるだろう。人事部門が守りの「労働力の管理者」から、攻めの「労働力の設計者」へと進化することで、企業は事業開発を加速させ、新たな競争優位性を築くことができる。

TEXT=杉田真樹

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ