ローカルから始まる。

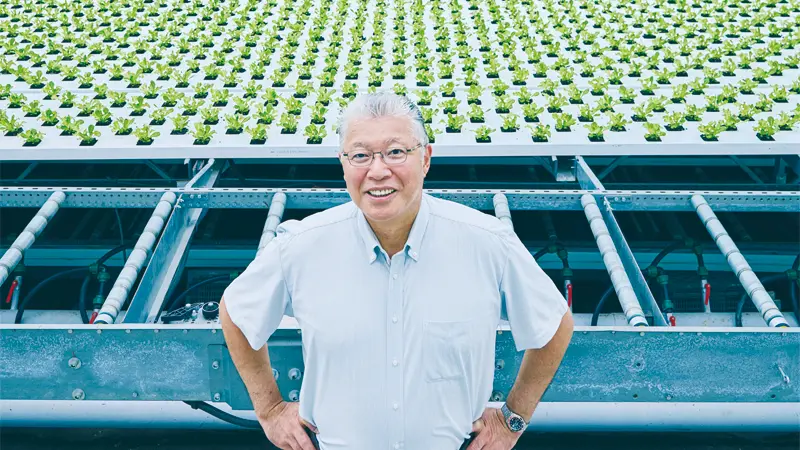

舞台ファーム 代表取締役社長 針生信夫

宮城県美里町に、1日4万~ 5万株のレタスを自動で生産する植物工場がある。手がけるのは、グループ売り上げ60億円以上を誇る日本の最大級規模の農業法人、舞台ファームだ。創業者の針生信夫氏は仙台市で江戸時代から続く農家の15代目。先端テクノロジーを駆使し、「持続可能な食と人と農業の未来を創る」ことを実現しようとする針生氏の、日本の農業に対する思いとは── 。

(聞き手=浜田敬子/本誌編集長)

──まず、舞台ファームの事業について教えてください。

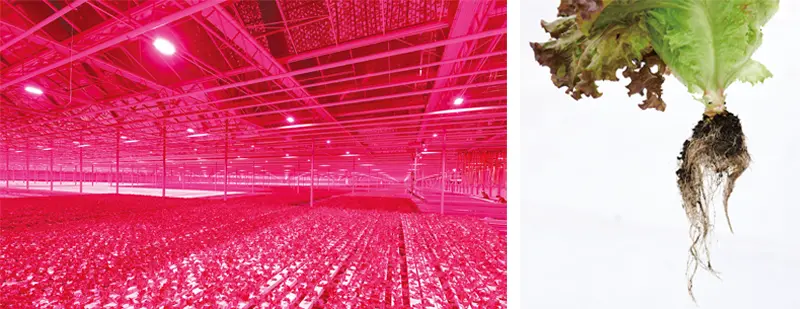

針生信夫氏(以下、針生):仙台市を拠点に野菜・米の生産、生食用カット野菜、グリーンエナジー事業など農業を中心としてさまざまなことに取り組んでいます。特に、植物工場の美里グリーンベースでは、レタスの育苗から栽培までの自動化を徹底的に進めています。温度や湿度の調整、生育状況のチェックなどはセンサーとAIで管理し、天候に左右されないために季節を問わず安定した収量を確保できる。さらに独自開発の土やレタスに含まれる成分濃度、光のコントロールなどにより、高品質で美味しいレタスが提供できていると自負しています。

── 人の手は、あまり必要ないんですか。

針生:幅500メートル、奥行き100メートルの圃場内で働いているのはたった5人。生産現場ではそれほど自動化が進んでいますが、商品としての完成度を保つために、収穫や検品では人の目と手が不可欠です。日本の消費者は品質に非常に厳しく、虫が1匹でも入っていてはだめ。常時35~40人が働いています。

──なぜ自動化にこだわったんですか。

針生:日本の農業には「天・地・人」という3つの大きな課題があると考えます。まず「天」、天候リスクです。地球温暖化や異常気象の影響で、豪雨や干ばつ、台風などの被害が頻発し、農家はいくら努力しても避けられない。次に「地」、土地や土壌の問題です。地球温暖化でさまざまな病原菌や害虫が発生し、これまで安全とされてきた地域にも被害が拡大しています。最後に「人」、担い手不足です。農業従事者の平均年齢は70歳近くまで高齢化し、毎年のように労働人口が減少しています。この3つの要素が重なり、日本の農業を衰退に追い込んでいるのです。

これらは個々の農家が「一馬力」で立ち向かえるものではなく、構造的な問題です。だからこそ過去の延長線ではなく、まず5年後、10年後に日本の農業がどうあるべきかという未来像を描き、その未来から逆算して現在の経営や先端技術の導入を設計する。この発想が舞台ファームの挑戦の根幹にあるのです。

農業を衰退させる 「天・地・人」の課題 あるべき未来から逆算し変革に取り組む

「儲かる農業」を目指して 経営の見える化と工夫を実践

── 針生さんご自身は、大きな農家の15 代目とのこと。なぜ、農業法人の設立に至ったんですか。

針生:私は22歳で結婚して、翌年に父から家督を継がせてもらったんです。農家は50歳くらいまで家長のもとで暮らすという伝統のなかでは、異例でした。厳しい人でしたがとても柔軟で、農耕馬ではなく競走馬のような速く走れる馬を買って、市場に農作物を運搬する回数を増やし、大規模化を図ったりしていました。父からは「徳川家も15代目で大政奉還したように、15代目はいちばん潰れやすいから頑張れ」と(笑)。

── 他の農家とはそこが違ったんですね。若い人が経営を握り、新しいことにチャレンジできた。

針生:40年前、農業は近代化という課題を抱えていました。そのためには大規模化に対応する農機など、大きな投資が必要です。私はまず簿記・会計を独学で学び、PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)、キャッシュフロー計算書などを理解し、「経営」に取り組むところから始めました。経営が見える化すると、個人農家として1億8000万円の売り上げを達成するまでに成長しました。

私は次世代の子どもに豊かな教育を施したかった。そのためにはお金がかかります。日本一の農家、農業界でいちばんの金持ちになるために儲かる農業を極めたかったんです。

── 儲かる農業を目標にしたときに、課題も明確に見えたんですね。

針生:針生家の畑は仙台駅から6.8キロ、中央市場まで車で15分と地の利に恵まれていました。そのため、農協の物流に依存せず、直で市場に卸しに行けた。ただ、売り上げを伸ばすために人の2倍、1日16~18時間働くなど決して生産性は高くなかったんです。

野菜は収穫3時間に対して、根っこを切ったり規格通りに野菜の大きさを揃えたりする出荷調整に7時間と、倍以上の時間がかかります。出荷調整は、主にスーパーの棚の高さに合わせるのが目的です。たとえばブロッコリーはちょっと大きくすれば量も取れるし美味しくなるのに、規格外は市場で受け取ってくれません。収穫しきれずに1日置くと、倍以上の大きさになってしまう。それでももったいないから市場に持っていくと、仕方なく安価で受け取ってくれます。

ところが、ある日、いつも同じバイヤーが規格外のブロッコリーだけ買っていくのに気づいた。何かあるなと思ってこっそりついていくと、うちのブロッコリーを水槽に入れてジャバジャバ洗っていたんです。素性を隠して、お土産にジュースを買って事情を聞いたら「カット野菜」にして売っていると言います。100円で買ったブロッコリーを刻んで袋詰めにすると、1200円に化ける。これはうちでやったほうがいいなと思い始めたんです。

伸びている産業を発見し 「パクって」横展開する

── アイデアであり行動力ですね。

針生:当社には王道がありまして、いいモデルを見つけたらすぐ「パクる」。それだけでは2番手にしかならないのでアレンジする。農業の課題のもう1つは、コモディティ化して皆同じことしかやっていないこと。日本全国、気候の違いによって場所を移し、同じやり方をリレーしているだけ。野菜の加工や流通の工夫など、新しいことに打って出ないと勝負になりません。なぜこの会社がこんなに伸びているかというと、アンテナを張り巡らせ、農業以外も含めて面白いビジネスモデルを見つけて横展開しているからです。

── 針生さんが真似したビジネスモデルはありますか。

針生:セブン-イレブンとアイリスオーヤマです。セブン-イレブンは、商品開発をベンダーに競わせていちばん優れた商品を2万店以上の販売網で売る。一方のアイリスオーヤマは伸びそうな商品をすべて内製化し、交渉力のあるメーカーベンダーとして販売する。両極端のモデルですが、この間に企業のすべてがプロットできると思っています。

── 針生さんはどちらの路線を取ってきたんですか。自社でいろんな工夫をする一方で、農業以外の業種のパートナーも巻き込んでチャレンジしていますよね。

針生:最初は自社だけで大きくなりたくて、加工から販売までできるだけ内製化しようとしてきました。でもそれではスピードが遅い。当社の売り上げは61億円で農業では最大規模ですが、セブン-イレブンは約5兆円。この違いがどこから来たのかを考えました。他社から新しい技術はどんどん出てくるわけですから、それも織り込んでいこうとしているのが現状です。

── 農業以外の事業にも取り組んでいますよね。

針生:特に「農エネ業」に力を入れています。農業は本質的には太陽光エネルギーを食料に変換するビジネスです。農地に支柱を立てて太陽光パネルを設置するソーラーシェアリングによって、農地で米と電気を同時に生み出す仕組みを整え、土地を「負の動産」から「収益を生む不動産」へと転換しています。1ヘクタールの水田で米だけを作れば年間250万円ほどの収益ですが、発電を組み合わせることで600万~750万円が見込め、合わせて1000万円規模の価値になります。これは農地を「食料を生む場所」から「多様な収益を生む資産」へと変える発想であり、農業の再生に直結します。

農業のロボット化にも積極的に取り組んでいます。10年後には日本の農業の75%、15年後には95%がロボット化されると予測しています。人手不足を補うだけでなく、生産効率を大幅に高め、食料価格の安定にもつながるでしょう。当社は、ロボットの食料であるエネルギーを人が生産し、そのロボットが人間の食料、農産物を作るという二重の生産モデルを掲げ、世界に類を見ない新しい仕組みをつくろうとしています。食料とエネルギーの循環を同時に回すことで、未来の持続可能な農業の形を示しているのです。

美里グリーンベースは先端テクノロジーを活用し、四季を通じてレタスを安定的に栽培・供給する。土を使ったソイルブロックを開発し、土耕栽培と水耕栽培を掛け合わせた生産方法で、自然栽培や有機栽培に近い環境をつくっている。LEDで天候不順の課題もクリアする。レタスは根付きで鮮度が長持ちするのも特徴だ。

農業を産業を超えて地域社会の希望に

── 最近の農政の転換、たとえば減反政策の見直しをどう見ますか。

針生:当然だと思います。戦後長く続いた米の生産調整は、米の価格維持が目的でしたが、今は状況が大きく変わっています。たとえば昨年はキャベツの生育に必要な降雨がほとんどなく、収穫量が激減したことで市場価格が1玉1000円にまで高騰しました。こうした極端な気象はもはや常態化しています。

日本で広く栽培されているコシヒカリやあきたこまちといった米の主要品種は数十年前に開発されたものです。当時の気候条件を前提にしているため、温暖化に対応できない。適地適作を考えれば、将来的には北へ300~400キロ移動しないと適合しないほどです。このままでは従来の品種では収量や品質が確保できず、食料供給が危機に陥る恐れがあります。

だからこそ、需要と供給のバランスを市場だけに委ねるのではなく、気候変動を前提にした柔軟な農政が必要だと強く感じています。

── 針生さんご自身は、日本の農業の持続可能性についてどのような未来を描いていますか。

針生:私が提唱するのは、「オープンプラットフォーム構想」です。「農エネ業」が象徴的ですが、エネルギー事業や不動産的な発想を取り入れることで、より安定的で持続可能な農業が可能になると考えています。相続による農地の細分化で土地を持て余す人が増えていますが、その農地を収益を生む不動産に変える仕組みを整えれば、農業は再び強い産業になれる。日本の食料安全保障とエネルギー政策にも大きく貢献できます。

今福島県浪江町で、米づくりにも取り組んでいます。東日本大震災および原発事故の影響で長らく営農ができなかった地域です。私たち自身、東日本大震災だけでなく、2022年3月16日にマグニチュード7.4を記録した福島県沖地震でも大きなダメージを受けました。美里グリーンベースを建設してわずか5カ月目で、施設はめちゃくちゃな状態になりました。でも、まずメガホンをとって従業員に「絶対大丈夫です。ここは復活します」と宣言しました。ポジティブな姿勢で、かつ知恵を使えば復興は必ずできます。

浪江町では「ラック式乾燥調製貯蔵施設」を導入して、さまざまな品種に対応可能でかつ高品質な玄米を提供できる仕組みを構築しました。これは、地域の原風景を取り戻したいという住民や自治体の願いに応えるもので、同時に農業再生の新しいモデルでもあります。また、高温に強く多収穫性の新品種「にじのきらめき」の種子も、このラック式乾燥調製設備で生産しています。福島の営農再開支援から、さらには日本農業の課題解決のため、新しい農業に鋭意取り組んでいます。浪江町の再生によって、農業が産業を超えて地域社会の希望を支える存在であることを示したいと考えています。

農地を収益を生む 「不動産」に変え農業を再び強い産業にする

Text=入倉由理子 Photo=伊藤 圭

Profile

1962年 宮城県仙台市の15代続く農家に生まれる

1985年 14代目の父から家督を継ぐ

2004年 舞台ファーム設立

2021年 美里グリーンベース竣工

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ