Global View From Policy World

第9回 人口の高齢化と「豊かさ」を両立するためには 人手不足の解消だけでは決定打にならない

7月に人口の高齢化をテーマにした「OECD 雇用見通し2025」が公表された。人口の高齢化は生産年齢人口を減少させ、経済成長の下方圧力につながる。2025年版が白眉なのは、対処策として①女性、②高年齢労働者、③外国人労働者という潜在労働力を活用した場合、それが1人当たりGDPという「豊かさ」の指標にどれほど寄与し得るのかを明らかにしたことだ(*)。

7月に人口の高齢化をテーマにした「OECD 雇用見通し2025」が公表された。人口の高齢化は生産年齢人口を減少させ、経済成長の下方圧力につながる。2025年版が白眉なのは、対処策として①女性、②高年齢労働者、③外国人労働者という潜在労働力を活用した場合、それが1人当たりGDPという「豊かさ」の指標にどれほど寄与し得るのかを明らかにしたことだ(*)。

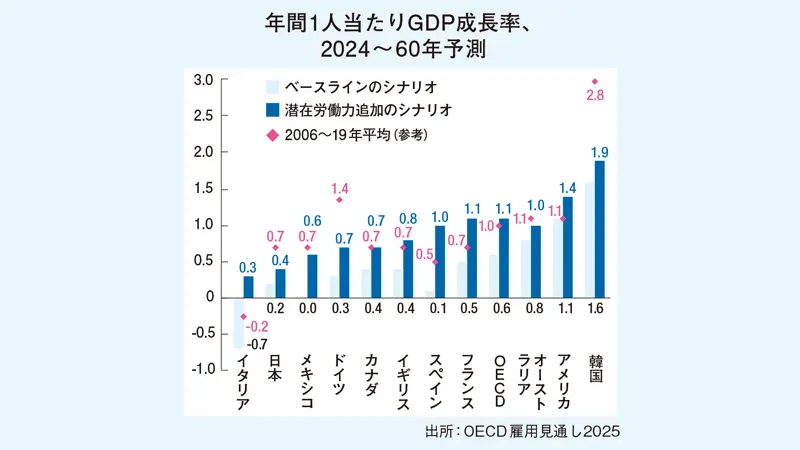

潜在労働力の活用で、2024~2060年の1人当たりGDP成長率を、金融危機を含めた2006~2019年の成長率にまで引き上げられるOECD加盟国は少なくない(上図参照)。イタリア、スペイン、フランスなどは失業率が高く、高年齢者を中心に就業率も低いため、伸びしろが大きい。

一方、日本は人手を増やすだけでは「豊かさ」が従来ほど伸びない。潜在労働力を最大限活用しても成長率はベースラインの年率0.2%から0.4%までしか伸ばせないというのが予測だ。2006~2019年の1人当たりGDP成長率0.7%と比較しても、これは小さい。日本の高年齢者の就業率はOECD加盟国のなかでも既に高水準で、ほかのOECD加盟国と比べて潜在労働力の伸びしろが乏しいことが要因だ。労働力を新規投入しつつも労働生産性を高められなければ、超高齢社会を迎える日本の人手不足の解消はおろか、1人当たりGDPでみた「豊かさ」の向上には大きくつながらない。

技術革新と設備投資を推進し、企業の生産性を高める政策は引き続き重要だ。ただ、欧州のOECD加盟国を中心に、税務・社会保険データベースを17件集めてOECDが分析したところ、賃金の上昇分の約44%と労働生産性の上昇分の41%は、生産性の低い企業から高い企業に労働者が移動することによって生じる傾向がみられた。産業政策のみならず労働市場政策からアプローチをかけることも必要なのだ。

しかし、日本において転職は賃金の増加を伴わないケースが過半数で(本誌188号参照)、労働生産性の伸びと賃金の伸びが乖離する現象が顕著だ(同191号参照)。最低賃金の引き上げによって生産性の低い企業の新陳代謝を促し、ハローワークの機能を高め、企業内訓練から取り残されがちな女性や非正規雇用者向けに公的職業訓練を強化して上昇志向の転職を促すといったことを、手始めに検討すべきだろう。

*掲載内容は個人の見解によるものです。

(*)①男女間の就業率格差解消、②高年齢労働者の就業率をOECD 加盟国の上位10%まで引き上げ、③純移動率をOECD 加盟国の上位25%まで引き上げた場合を、「潜在労働力の追加」と定義する。

Text=荒木 恵

プロフィール

荒木 恵氏

経済協力開発機構(OECD)にて労働政策・公衆衛生政策を担当するエコノミスト。パリ在住。一橋大学法学部卒業、ジュネーブ国際開発研究大学院(IHEID)国際経済学修士号取得。外資系投資銀行などを経て現職。

Reporter

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ