Global View From Policy World

第8回 日本経済の「失われた30年」を振り返って 高齢化する労働市場、増える低賃金労働者

アメリカ・ペンシルべニア大学のマクロ経済学者Jesús Fernández-Villaverdeが2023年から取り組んでいた研究の成果が、2025年4月にEuropeanEconomic Reviewに掲載された(*1)。経済学の父アダム・スミスの「国富論(The Wealth ofNations)」をもじって「生産年齢人口の国富論(The Wealth of Working Nations)」と題されたこの論文は、高齢化が経済成長に下方圧力をかけていることを極めてシンプルな形で示し、欧米を中心に経済学者の耳目を集めた。

アメリカ・ペンシルべニア大学のマクロ経済学者Jesús Fernández-Villaverdeが2023年から取り組んでいた研究の成果が、2025年4月にEuropeanEconomic Reviewに掲載された(*1)。経済学の父アダム・スミスの「国富論(The Wealth ofNations)」をもじって「生産年齢人口の国富論(The Wealth of Working Nations)」と題されたこの論文は、高齢化が経済成長に下方圧力をかけていることを極めてシンプルな形で示し、欧米を中心に経済学者の耳目を集めた。

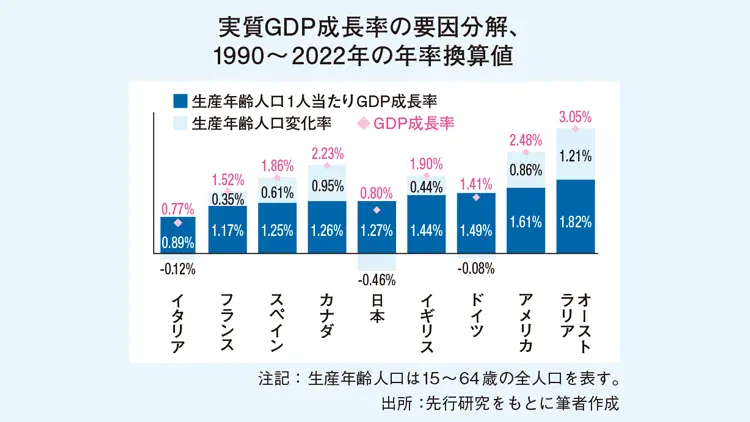

同論文に準拠して筆者が作成したものが上図だ。1990年から2022年までの32年間の成長率を年率換算し、それをさらに生産年齢人口1人当たりの成長率と生産年齢人口の変化率に要因分解したものだ。日本の成長率は年率0.8%とイタリアに次いで低い水準にあるが、生産年齢人口1人当たりの成長率だと1.27%とフランスやカナダよりも高い水準にある。しかし、生産年齢人口の減少によって年率で0.46%も成長率を押し下げている。これが日本の経済成長率が見劣りする背景にあるとJesús Fernández-Villaverdeは論じる。事実、日本の生産年齢人口は1995年のピークから2024年にかけて15.5%も減少している。

日本では労働生産性の対価としての賃金も低下した。労働生産性と賃金は長期的に見れば収斂する傾向にある。日本の生産年齢人口1人当たり成長率は主要国と比較しても遜色ない。1995〜2023年を対象にOECDが行った分析では、労働生産性の伸び率もOECD平均と大差ないことが示された(*2)。たとえば、1995〜2002年の年率換算した伸び率はOECD平均で2.09%、日本は2.05%で、2019〜2023年ではそれぞれ0.90%と0.73%だった。

しかし、1990年代以降は労働生産性と賃金が乖離する現象が顕著になった。OECD加盟国全体で広く見られる現象だが、日本では特に際立っている。前述の例を挙げれば、1995〜2002年の年率換算した賃金の伸び率はOECD平均では1.63%、日本ではマイナス0.59%だった。また、2019〜2023年でも日本の賃金は年率で0.96%下落した。中位所得者の所得も2002〜2022年の間に下落し続けている。労働生産性が向上していても、その恩恵を享受できない低賃金労働者のシェアが増していることが窺える。

働き盛りの世代と労働に見合った対価を得られる働き手たち。それこそが、「失われた30年」の間に日本の労働市場で失われたものだといえる。

*掲載内容は個人の見解によるものです。

*1:Fernández-Villaverde, J., Ventura, G., & Yao, W. (2025). The wealth of working nations. European Economic Review, 173, 104962.

*2:Fluchtmann, J., Hijzen, A., & Puymoyen A. (2025). Reviving growth in a time of workforce ageing: the role of job mobility. OECD Employment Outlook 2025.

Text=荒木 恵

プロフィール

荒木 恵氏

経済協力開発機構(OECD)にて労働政策・公衆衛生政策を担当するエコノミスト。パリ在住。一橋大学法学部卒業、ジュネーブ国際開発研究大学院(IHEID)国際経済学修士号取得。外資系投資銀行などを経て現職。

Reporter

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ