人事のアカデミア

【ケインズ】自国中心主義が台頭する今こそケインズの思想に立ち返る

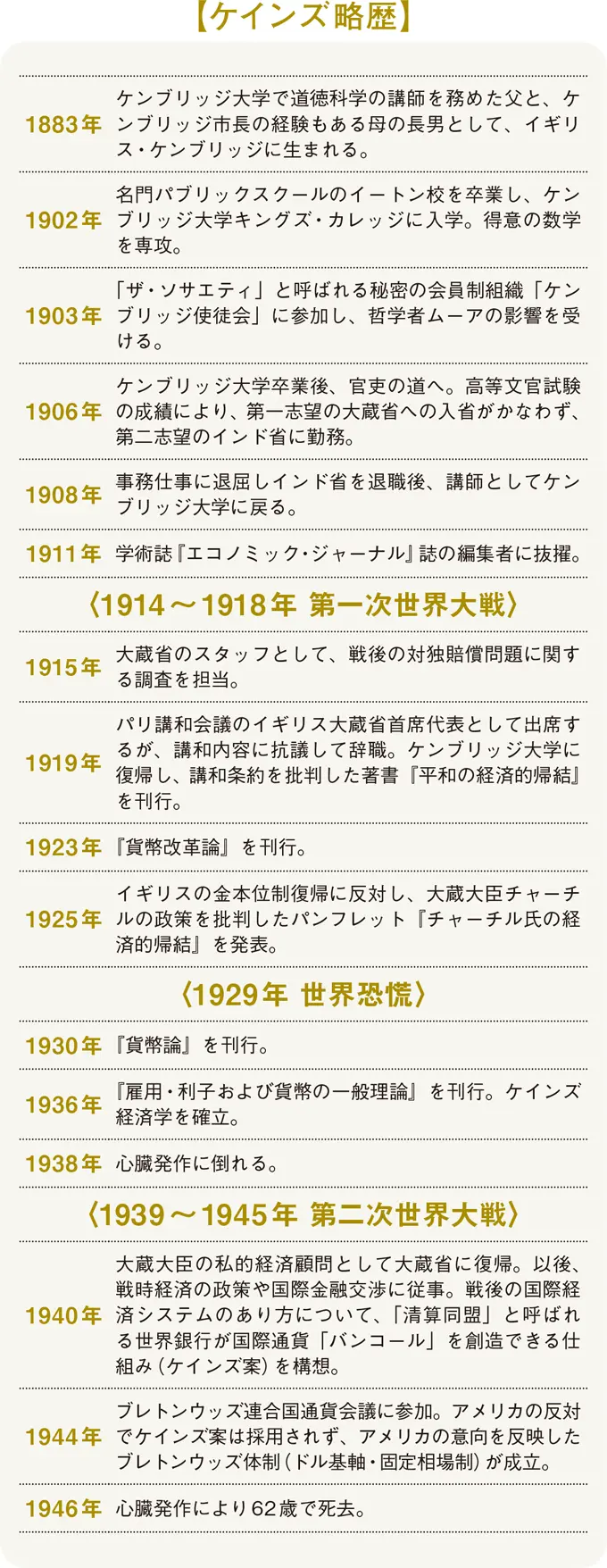

マクロ経済学を確立し、20世紀を代表する経済学者として知られるケインズ。革新的な理論は、各国の経済政策に大きな影響を与えた。官僚、ジャーナリスト、投機家と多彩な顔を持つケインズの行動に通底するのは「合成の誤謬」の考え方だと指摘する経済学者の伊藤宣広氏と、自国ファーストの嵐が吹き荒れる現代、改めてケインズを学ぶ意義を考える。

実務家としても活躍した偉大な経済学者

梅崎:ケインズは、マクロ経済学という学問の基礎を築いた20世紀最大の経済学者の1人として知られています。ところがその経歴を見ると、大学で教えていたことはあったものの、教授職に就いたことはありませんでした。官僚として働いたり、ジャーナリストとして名を馳せたり、為替市場や商品市場で積極的に投資を行い、何度も痛い目に遭いながら活動資金を稼ぐなど「投機家」の一面も持っていました。

伊藤:「ロンドンで株取引をするから」と大学の講師をやめてしまったり、教授のオファーを受けても「忙しい」と断ったり、なかなかユニークな人物でした。経済学そのものというより、貨幣や金融に関心があったようです。

梅崎:私たちが抱く「経済学者」のイメージとはかなり異なりますね。

伊藤:学者と実務家の両面を兼ね備えていました。アカデミズムの世界では、経済学の理論書を執筆したほか、当時世界で最も権威のある学術雑誌『エコノミック・ジャーナル』のエディターを何十年にもわたって務めました。ジャーナリストとして、さまざまな雑誌や新聞に持論を発表することもあったようです。

実務家としては、投資会社を設立して自ら相場を張ったり、大学の職員として、キングズ・カレッジの「バルサー」を務めたりしました。これは「会計官」と訳されますが、実際の業務としては資産運用担当者に近いですね。まさに多方面で活躍していました。

梅崎:それはケインズ個人の特徴だったのでしょうか。時代背景もあったのでしょうか。

伊藤:時代も影響していると思います。当時の経済学では、理論的な著作でも実証データが数多く引用されるなど、理論と実証が今ほど明確に分かれていませんでした。特にケインズも師事したアルフレッド・マーシャルを始祖とするケンブリッジ学派は、現実に資する理論の構築を使命として、理論と実践のバランスを真摯に追求していました。

『一般理論』が開いたマクロ経済学という新しい扉

梅崎:ケインズの著作にも、その特徴を感じます。最も有名な『雇用・利子および貨幣の一般理論』は、書名に「一般理論」と冠しているので、アダム・スミスの『国富論』やマルクスの『資本論』のような体系的な理論書かと思いきや、時事問題に関する記述も多いですね。

伊藤:いわゆるケインズの貨幣3部作は、『貨幣改革論』が1923年、『貨幣論』が1930年、そして『一般理論』が1936年に出版されました。『一般理論』は、ケインズが大恐慌から世界を救う処方箋として書いたとよくいわれますが、もともとはその前に書いた『貨幣論』における理論的な不備を見直し、改めて理論体系をまとめようという意図で執筆が始まったのです。そのため、スミスやマルクスのように経済のあらゆる事象を網羅的に説明するグランドセオリーを構築しようという意思は特になかったと思います。

しかし、『一般理論』の構想の過程で、ケインズは古典派経済学の労働市場分析に問題があると考えるようになります。古典派の理論が、非自発的失業が存在しない完全雇用の場合にのみ当てはまる特殊な理論であるのに対し、より汎用性のある理論という意味で、「一般理論」と名付けたのだと考えています。

梅崎:経済の授業で、右下がりの労働需要曲線と右上がりの労働供給曲線の図を見たことがある人もいるでしょう。古典派の理論では、雇用量と賃金は労働市場における需要曲線と供給曲線の交点で決まります。だとすると、賃金を下げれば、「人を雇いたい」という労働需要が増え、「働きたい」という労働供給が減るので、失業問題は解決することになります。

伊藤:それに対してケインズは、失業の原因は、有効需要の不足にあるとしました。平たくいえば、皆がお金を使わないからものが売れず、生産が減少し、結果として雇用も減っていくという考え方です。

梅崎:処方箋としては、賃金を下げるのではなく、皆にお金を使ってもらわないといけない。

伊藤:そうです。有効需要を増やす必要があります。しかし、単に「お金を使ってください」と呼びかけても効果は期待できないので、実際の落としどころとして、本当に危機的な状況では政府が躊躇なく支出することが重要であると主張しました。

梅崎:『一般理論』において、ケインズは「流動性選好」という概念を用いて、失業は労働市場の需給の問題だけではないことを示しました。実は金融市場の問題でもあり、背景に投機の問題があると説明しています。流動性選好とは、どのような概念でしょうか。

伊藤:経済学でいう流動性とは、換金のしやすさを示しています。さまざまな金融資産のなかで、貨幣が最も流動性が高いとされており、流動性選好とは貨幣需要と言い換えてもいいでしょう。流動性選好が高まる、つまり人々が資産を貨幣で持ちたいと考える動機を、ケインズは3つ挙げています。なぜ利子を生まない現金を手元に置いておくのか。1つは日常的な買い物などのための「取引動機」。2つ目に緊急時に備えての「予備的動機」。重要なのが、3つ目の「投機的動機」です。たとえば、市場の動向を見定めて、「これから株が下がりそうだ」と思えば、今は投資に回さず、上昇局面がくるまで待機するほうが得だと考えるという具合です。

梅崎:つまり流動性選好が高まると、投資や消費が減ることになる。

伊藤:今の日本は、まさにその状況ではないでしょうか。少子高齢化で社会保障制度への不安が膨らみ、年金もあてにならないと考える人は少なくありません。不確実性が高まると、「余計な支出は避けて、少しでもお金を貯めておこう」という判断になります。

梅崎:ところが、世の中全体で見れば、投資が抑制されるので、総需要がしぼんでいきます。だから生産が縮小し、失業が増えてしまう。

伊藤:悪循環に陥ります。「アリとキリギリス」の寓話にたとえれば、個人の立場では、アリのように堅実に将来の備えをすることはよしとされますが、社会全体では、キリギリスがいなくては経済が回らない。ミクロ的に合理的な行動を積み重ねても、マクロ的に好ましい結果が得られるとは限らないという議論を展開したのが、ケインズの独自性といえます。

「合成の誤謬」との生涯にわたる戦い

出典:編集部作成

出典:編集部作成

梅崎:個々の行動が合理的でも全体として望ましくない結果を生む「合成の誤謬」は、ケインズ理論の核心となる概念です。伊藤先生は、ケインズが生涯を通じてこの合成の誤謬に向き合い続けてきたと指摘されています。

伊藤:ケインズは、学生時代に、哲学者のムーアからこの考え方を学びました。ケンブリッジ大学の学生団体「ケンブリッジ使徒会」、通称「ザ・ソサエティ」にケインズが入会した頃、ムーアは『倫理学原理』を出版。その主張は、ケインズに大きな影響を与えました。

なかでも重要な点は2つあります。1つは「善は定義できない」という考え方です。ムーアは善はそれ自体が1つの有機体であり、構成要素に分解できない、直接知る以外に知る方法はないとしました。それまでの古典派経済学は基本的に功利主義哲学をベースとしていました。功利主義は「最大多数の最大幸福」のように、快楽をプラス、苦痛をマイナスとして、プラスが多いことが善であるという考え方です。ケインズは、本来善は定義できないものなのに、効用を数値で測定し、その合計を議論するという古典派のスタンスを批判しています。

もう1つが、合成の誤謬に関わるもので、「全体が単なる部分の合計ではない」という考え方です。正確にいうと、ケインズ自身は「合成の誤謬」という言葉を使っていないのですが、現在ではケインズといえば「合成の誤謬」と広く定着しています。

梅崎:こうした態度は、ケインズが時事問題に対応する際にも表れています。第一次世界大戦では要請を受けて大蔵省の役人として働きましたが、敗戦国のドイツに対して莫大な賠償金を請求したことを痛烈に批判しました。各国が自国の利益を優先し、ドイツを追い詰めすぎたことが、その後のナチスの台頭につながったことは今日では広く知られています。イギリスの金本位制復帰、大恐慌、第二次世界大戦と激動の時代に、ケインズは積極的に提言を行っていました。ケインズの主張が受け入れられることはほとんどなかったのですが、果敢に戦い続けました。

伊藤:ケインズは人間の理性を信じる一方で、強い愛国心を持ち、イギリスの国益を非常に重視していました。対独賠償問題も、ケインズの主張ではイギリスの取り分が減り、一見損かもしれませんが、ドイツが潰れてしまえばヨーロッパ全体の没落は避けられません。長い目で見ればドイツを復興させたほうがイギリスにとっても得だと考えました。第二次世界大戦でドイツと戦争になっても、ケインズが真に懸念していたのは、戦後アメリカが世界の主導権を握り、イギリスの立場が揺らぐことでした。

梅崎:現在もケインズ経済学を受け継ぐケインジアンは存在しますが、多くが、個人の合理的な選択を前提としたミクロ的基礎づけを取り入れています。これはケインズとは異なるのでしょうか。

伊藤:方法論的には別物だと思います。ケインズ理論は戦後に受け入れられ、1950 ~ 60年代に全盛期を迎えました。しかしアメリカ経済がベトナム戦争で行き詰まると説得力を失い、新自由主義のフリードマンらが台頭して、70年代以降は「ケインズ経済学は死んだ」とまでいわれるようになります。リーマンショックなどの経済危機が起こるたびに、ケインズに回帰せよと再注目されますが、それはおそらく政策的な側面であって、アカデミックな経済理論の面で回帰しているわけではありません。

梅崎:政策面で考えると、ケインズ理論は実用性が高い。個人単位に還元しなくても現実に適合すれば有効です。その意味では、ケインズをはじめとするケンブリッジ学派の、理論と現実が混在したアプローチに魅力を感じます。ケインズ経済学の理論だけでなく、生涯を通じて合成の誤謬に立ち向かったケインズの生き方から学ぶことは多いのではないでしょうか。

伊藤:最近は自国中心主義が台頭しているといわれます。しかし、どの国の政治家でも自国を優先するのは当然です。重要なのは、自国の国益を追求する際、「自分だけがよければほかはどうでもいい」と考えると、望ましい結果が得られないことがあるということ。今、改めてケインズに触れることで、現代の複雑な社会問題を考える1つの手掛かりになればと思います。

Text= 瀬戸友子 Photo=刑部友康(梅崎氏写真) 本人提供(伊藤氏写真)

伊藤宣広氏

Itou Nobuhiro

高崎経済大学経済学部教授

京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。専門は現代経済思想史。立教大学経済学部助教、高崎経済大学講師、准教授を経て、2017年より現職。著書に『現代経済学の誕生 ケンブリッジ学派の系譜』(中公新書)など。

人事にすすめたい本

人事にすすめたい本

『ケインズ 危機の時代の実践家』

伊藤宣広/岩波新書

第一次世界大戦の戦後処理、金本位制復帰問題、大恐慌に関する時論を展開し、「合成の誤謬」となる政治的決断に抗い続けた実践家を描く。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ