人事のアカデミア

【ストリートアート】摩擦のなかから創発を生み出すアートの力に学べ

ビジネスの世界で、アートの力が求められている。もはやロジックやノウハウだけで、革新的な創造を成し遂げることは難しくなってきている。アートに学ぶことによって、もっと自由な発想やオリジナリティあふれる表現を生み出すことができるかもしれないが、問題はアートから何を学ぶのかということだ。そもそもアートの力とは、直感やセンスのようなものなのか。だとしたら、どうしたら身につくのか。現代美術の世界で幅広く活躍する大山エンリコイサム氏に聞く。

都市とともに発展してきたライティングの歴史

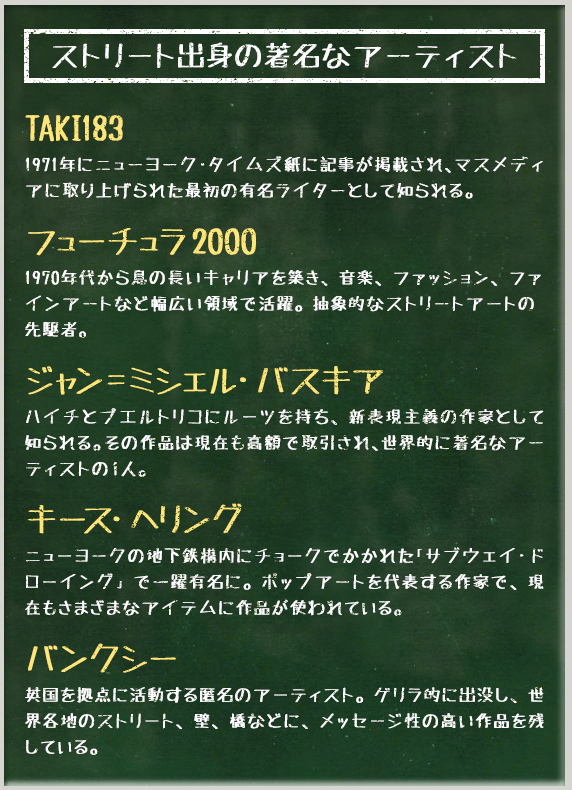

梅崎:大山さんはアーティストとして作品を制作するかたわら、ストリートアートに関する論考など執筆活動もされています。日本では、バスキアやキース・ヘリング、最近ではバンクシーなど個別の作家の名前は一般にも広まっていますが、ストリートアートの歴史や文化的な背景まではあまり知られていません。それだけに大山さんのお書きになった米国における都市と落書きの文化史を、大変興味深く読みました。

大山:もともとストリートの落書きは、アートとして評価されていませんでした。私が大学院生だった2000年代後半でも、美大ではバスキアやキース・ヘリングが知られているくらいでした。そんな状況のなかで、ストリートの表現をアカデミックな言説を用いて批評したいという思いがありました。

ただし落書きというと、子どもが部屋の壁にするお絵かきや、学生が教科書の偉人の写真にするいたずら書きも幅広く含まれるので、議論の枠組みを定義する必要があると考えました。そこで私の関心である米国におけるライティング文化を取り上げ、20世紀という時間軸のなかで考察していったのです。

梅崎:ライティングとは、街中にエアロゾルスプレーなどで「名前」や「図像」をかく営みのことですね。その起源は、1869年に完成した大陸横断鉄道にまでさかのぼります。

大山:米国では20世紀前半頃まで、ホーボーと呼ばれる季節労働者が、鉄道に無賃乗車をしながら各地を放浪しました。彼らは、特殊な記号を使って情報交換をしたり、旅先で名前や日付をかき残したり、独自の落書き形式を発展させたのです。

梅崎:そして第2次世界大戦中、造船所で働くキルロイという人物がかいたといわれるのが、「Kilroy washere(キルロイ参上)」という落書きでした。

大山:米国で定番となっている落書きです。船のさまざまなパーツにこの落書きがまぎれこんで、世界中に輸送されていきました。

梅崎:このように物流ネットワークに乗って拡散する落書きがある一方で、各都市では落書きがシティギャングの縄張りを映し出していたという対比もおもしろいですね。

大山:もともとギャングのルーツは、移民としてやってきた民族集団です。特にニューヨークは、あるブロックはカリブ系、次のブロックにはアフリカ系というように、共通の文化や言語を持つ集団がエリアごとに横並びで共存しているような街。落書きには、外部の者が入り込まないように、自分たちの縄張りを可視化する機能もあったのです。

梅崎:その後、自動車文化の発達によって、都市のなかでは車道が拡幅され、地元の遊び場が減っていきました。そして1970年代に入ると、地下鉄にライティングがかかれるようになります。ニューヨークの落書きといえば、すぐに地下鉄が思い浮かぶほど、象徴的な場所です。

大山:これはまったく新しい現象でした。それ以前の落書きが、属している民族や住んでいる地域など集団の論理でかかれていたとすれば、地下鉄のライティングは、自分の名前をかくという個人の論理によるものだったのです。

スタイル化された名前に「新しい自分」が映し出される

梅崎:自分の名前をかくことには、どんな意味があるのでしょうか。

大山:当時ニューヨークの貧困エリアに住むジョニー・ロドリゲスという少年は、複数の様式で名前をかいていたというエピソードがあります。たとえば、93丁目に住むジョニーという意味の「Johnny of 93」や、友達から呼ばれていた「Johnny Cool」などです。「Johnny of 93」は、いわば日常の自分です。住んでいる場所もジョニーという名前も所与のもので、朝起きて、学校に行って、ローカルの空間に根を下ろして生活する「現実の自分」を表しています。

これに対して「Johnny Cool」は、未知の世界に飛び出していく理想の自分の姿です。もう1人の「新しい自分」、すなわち「アルターエゴ」と呼ぶべき存在です。現代の感覚に例えれば、SNS上で華やかに演出しているクールな自分の姿に近いかもしれません。

梅崎:日本語でクールというと、「かっこいい、イケてる」といったニュアンスの若者言葉になりますが、「Johnny Cool」のCoolも同じと考えてよいでしょうか。

大山:そうだと思います。スラングの1つでした。当時のアニメ『ピーナッツ』では、主人公のスヌーピーがサングラスをかけると「Joe Cool」という別人格のクールなキャラクターに変身する設定があり、人気でした。アニメを観ていた全国の子どもたちのあいだで、Coolのイメージは共有されていたのです。

梅崎:ライティングは社会現象になるまで広がっていきました。その増殖のなかで新しいエゴが生まれた。

大山:ここでいう新しいエゴとは新しい人格ということですね。一気に広がったのには1つきっかけがあって、TAKI183というライターがニューヨーク・タイムズ紙に取材されたことです。彼が有名になったことでライターの数が激増しました。そうなると、いかに目立たせるかの競争になります。同じ壁に3つ、4つの名前がかいてあっても共存できますが、100人になると一つひとつは埋もれてしまいますから。そこでライターたちは、文字に影をつけたり、立体化させたり、王冠のようなマークをつけてデコレーションを施したりと、文字の造形、スタイルを競い合うようになっていきます。

ジャン・ボードリヤールはライティングを「からっぽの記号」と呼びました。そもそも、アルファベットが並んでいるだけの名前そのものに意味はありません。音の響きと文字の形という器があるだけで、彼らはそこにスタイルを施すことでアルターエゴを表現した。言ってみれば、名前がある種の自画像になったのです。それが地下鉄にかかれることで、地下鉄のネットワークを通じて拡散していきました。

梅崎:大山さんはこうした営みを、集合的無意識として「もう1つの都市」を投影しようとする幻視の眼差しだったのかもしれない、と考察されています。

大山:たとえば山のふもとで育った人は、ある光景のなかに故郷の山が浮かんできたりしますよね。気づかない人は気づかないけれど、ライティングのリテラシーのある人は、街中にかかれたたくさんのアルターエゴが目に入る。そうなると都市のランドスケープがまったく違って見えてくるはずです。

梅崎:見えないものが見えてくる。そうした想像力を刺激してくれるのも、アートの魅力ですね。

出典:編集部作成

出典:編集部作成

感性的リテラシーに加え文脈的リテラシーも必要

梅崎:大山さんもストリートにかかれたことがあったんですよね。

大山:高校生の頃ですが、私自身はストリートのライターになりきれなかった面があります。日本の一般的な家庭で何不自由なく暮らす自分が、わざわざ名前を見せつける必要があるのかと考えてしまいました。

梅崎:現在は「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」という独自のモチーフを確立して、作品制作をされています。

大山:ライティングの世界では、エゴがどんどん肥大化して、スタイル競争が過熱していきました。文字の崩し方が複雑すぎて誰も読めないなど、行き詰まってしまった部分がありました。そこで、スタイル化したエゴを一切取り除いてしまおうと考えました。文字をかくことさえやめて、線の動きだけを反復して抽象化していったのです。

かいているのは私自身で、私の身体運動を通じて生まれてくるものではありますが、そこに自分の名前とかエゴとかを込めているわけではありません。意味を含まず、運動力学で淡々と線を紡いでいく感覚です。従来のライティングが自画像だとしたら、QTSは、構造としての顔面はあってもペルソナの消えたのっぺらぼうみたいなイメージです。

梅崎:QTSは、文脈的リテラシーに拮抗する感性的リテラシーだが、創発性を生み出すには2つのリテラシーをバランスよく発揮することが大事だと主張されています。私たちはつい、科学や論理に対して、アートは直感や感性だという対立図式に落とし込みがちですが、そんな単純な話ではないということですね。

大山:ストリート文化でもCoolを突き詰めているだけではアートとして認められませんでした。ものを作るには、論理的にデータやコンテクストを読み解いていく作業も必要です。ただし、それだけではジャンプすることは難しい。本当の創発とは、その人独自の直感で別のものと掛け合わせて新しいものを生み出していくことだと思います。

梅崎:趣味のサークルのように、この感覚がわかる人にわかればいいと、仲間うちで「いいね」と言っているだけでは、楽しいかもしれませんが、創発にはつながらないということですね。

大山:おっしゃる通りです。たとえばクールジャパン戦略にしても、日本視点で自国のものを世界にアピールしているだけでは物産展の域を出ません。これに対して欧米では、海外の優れた文化をいち早くキャッチして、独自のフィルターで体系化して新たな価値を作り、自国の文化に取り入れてきました。実際、日本美術のいちばんのコレクションは米国のボストン美術館にあります。帝国主義的な文化戦略でもあり功罪があるのは確かですが、グローバルな力学のなかで文化を創造していくという意味では、摩擦を伴いながら外部との対話や交渉を進めていく外交スキルが必要になってくると思います。

梅崎:QTSの運動力学が外部と接することで摩擦が起き、多様性と出合う。創発性はそこから生まれるということですね。お話を聞いて、私たちも今日から少し街の見え方が変わる気がします。いろいろな作品を味わい、感じ取ることによって、自分自身のなかに予定調和でない摩擦の多様性が生まれる。それがまさにアートの力ではないかと思います。

Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #326, #325, #323, #327( left to right), 2020

Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #326, #325, #323, #327( left to right), 2020

個展「夜光雲」(2020-21年、神奈川県民ホールギャラリー、企画:中野仁詞)での展示風景

Artwork ©︎ Enrico Isamu Oyama

Photo ©︎ Shu Nakagawa

Text=瀬戸友子 Photo = 刑部友康(梅崎氏・大山氏写真)

大山エンリコイサム氏

アーティスト

Enrico Isamu Oyama イタリア人の父と日本人の母のもと東京に生まれる。慶應義塾大学卒業後、東京藝術大学大学院修了。エアロゾル・ライティングの視覚言語を翻案したモチーフ「クイックターン・ストラクチャー(QuickTurn Structure)」を軸にした壁画やペインティング作品を発表し、注目を集める。また、現代美術とストリートアートを横断する視点から、エッセイや論文の執筆も行う。

◆人事にすすめたい本

『アゲインスト・リテラシー─グラフィティ文化論』(大山エンリコイサム/ LIXIL出版)

ストリートアートの作家論から米国の落書きの歴史、現代日本の考察までを取り上げた日本初の本格的なライティング文化論。

梅崎 修氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ