【講演】個人の力を組織の力に変える組織づくりへの挑戦――丸井グループ

本記事は、2025年4月24日に開催された「Works Symposium 部長のためのマネジメント再考 ~事業戦略からマネジメントの機能を見直す~」の内容をもとに構成しています。

企業文化変革で社員のエンゲージメントが劇的に向上

丸井グループは1931年の創業で、今年で94周年を迎えた企業です。最初は「月賦百貨店」という業態で、家具など当時としては高価な耐久消費財を、分割で販売するビジネスを展開していました。その後も当社は、小売業と金融業を一体化した創業以来のビジネスモデルを、時代やお客様の変化に合わせて進化させてきました。

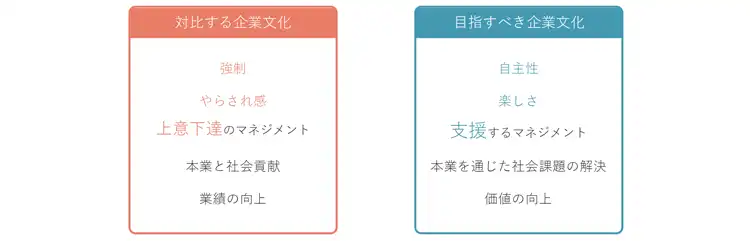

当社では、「人の成長=企業の成長」という企業理念を掲げ、企業文化の変革と人の成長に取り組むことで、企業価値の向上を目指しています。中でも企業文化の変革は、現社長の青井浩氏が就任以来、一貫して取り組んできたテーマです。目指すのは、強制ではなく自主性、やらされ感ではなく楽しさ、上意下達のマネジメントから支援するマネジメントへ、本業と社会貢献から本業を通じた社会課題の解決、業績の向上から価値の向上です。

企業文化の変革に向けて、経営と人事にまたがる8つの施策を同時並行で進めました。全ての施策が相互に関連して、全体としてシナジーを発揮することで、変革が実現する構造になっています。経営戦略と人材戦略を一体化させて、10年以上の歳月をかけて企業文化の変革を行ってきました。

その結果、社員のエンゲージメント指標は高まっています。2012年から2024年の12年間で、「仕事での期待」は46%から81%に、「職場での尊重」は28%から69%に、「強みを生かすチャレンジ」は38%から58%に向上しました。また、2013年から調査し始めた「女性生き生き指数」では、女性の上位職志向が41%から58%に、女性管理職率は6%から21%に、男性育休取得率は0%から100%になっています。

同時期に、ROE(自己資本利益率)は約2倍、社員1人当たりの営業利益は2.4倍と財務指標も改善されていて、私が入社した頃とは全く別の会社になったと感じています。さらに、女性活躍推進に優れた上場企業である「なでしこ銘柄」、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に取り組む「健康経営銘柄」のどちらにも、8年連続で選ばれました。これは小売業として、当社が唯一の選定となっています。

経営危機を機に「前向きに変化を楽しむ組織」を目指す

このシンポジウムのテーマが「事業戦略からマネジメント機能を見直す」なので、今回は当社の事業戦略の変遷をご説明した上で、なぜ人材戦略を見直したか、皆さまと一緒に考えたいと思います。

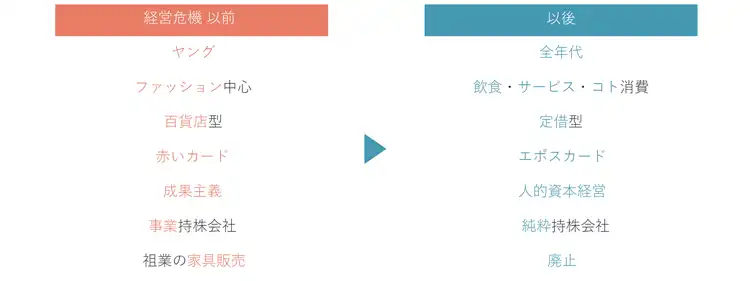

1980年代、戦後から続いた高度成長期に一区切りがつきました。そして、消費の中心がそれまでの耐久消費財から、一般消費財へとシフトしました。これに伴い、当社が手がけてきた家具や家電の月賦販売というビジネスモデルは、消滅の危機を迎えました。そこで当社は、若者層にファッションを売る方向に舵を切ることで危機を乗り越えました。当時の「ヤング+ファッション+赤いカード(丸井が自主運営してきたクレジットカードのマルイカード)」は一世を風靡し、当社は1991年まで、30期連続で増収増益でした。

ところがバブルが崩壊し、少子高齢化による若者人口の減少や、ファッションのコモディティ化などによる商品単価の下落などが重なったことで、業績は急落します。こうした中で2003年に、評価制度を成果主義に振り切りました。しかしこれには、組織風土のさらなる悪化という副作用がありました。社内には業績至上主義、顧客軽視、軍隊的・体育会系的な組織、風通しの悪い風土、やらされ感などがはびこり、かなり危険な状況だったのです。

そして2007年、大きな危機が訪れました。引き金となったのは貸金業法の改正です。当時はクレジットカードで現金を貸して利息を取るキャッシングからかなりの利益を得ていたのですが、法改正によって上限金利が引き下げられた結果、当社の金融事業は苦境に陥ったのです。そこに2008年のリーマン・ショックが追い打ちをかけ、ファッションの小売事業も厳しい状況となりました。

経営危機となった当社は、顧客ターゲット、取扱商品、ビジネスモデルなど、ほぼ全てを変えなければならなくなりました。丸井でしか使えなかった「赤いカード」をVISAブランドの「エポスカード」に切り替えたり、赤字を出しながらも祖業として続けてきた家具販売を取りやめたりしたのは、この時期です。

図表1 丸井グループが直面した危機と変化

出典:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

ほとんど全ての分野で改革を進めるなかで、バブル期までの古い成功体験を抱えるベテラン社員たちには、強い抵抗感がありました。一方、大きな成功体験を持たずに育った中堅・若手社員は、変化の先にある未来に、漠然とした不安を感じていたと思います。こうした状況を解消するため、当時は企業文化の変革を同時並行で進める必要がありました。そして、お客様や外部環境の変化に対応できなかった過去への反省も踏まえ、「変化を嫌わず当然のこととし、前向きに変化を楽しめる組織を目指す」という企業文化を目指そうと決意しました。

マネジメント機能の見直しや新評価制度の設計などを推進

こうした流れの中で、私たちはマネジメント機能の見直しも行いました。目指したのは、「上意下達」から、「支援するマネジメント」への転換です。

支援するマネジメントを実現するため、バリュー評価という仕組みを導入しました。ここでは、上位概念に「革新する力」を置いて、固定観念にとらわれることなく具体的に行動することを求めています。また、1人が何もかも決めるのではなく多様な人材が意思決定に参加すること、「人と組織の成長」という枠組みの中で一人ひとりが自律的に行動できる組織づくりを実現することなども評価基準としました。そして、等級ごとに評価基準を設けて、具体的な言葉に置き換えています。

図表2 「上位下達」から、「支援」するマネジメントへ転換 出典:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

出典:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

こうして、前向きに変化を楽しめる組織を目指す企業文化の変革に沿う形で、バリュー評価を言語化しました。これらは、昇進・昇格にも反映させています。

当社はこのバリュー評価を中心に、職種変更、異動、多様性の推進といった複数の施策を、同じ目的にたどり着くように設計し、先ほど申し上げたようなエンゲージメントの向上に結びつけています。

ここまでの話を、最後にまとめたいと思います。

人事制度やマネジメントの大きなトレンドは、一定の周期で訪れます。しかし、自社の置かれている環境を正しく理解しないままに変更すると、むしろ組織の衰退を加速させる危険があります。だからこそ、自社の経営環境やコアコンピタンス、事業戦略を踏まえた上で、自らに合う解を考え出すしかありません。

従業員の多様な視点を用いながら、責任者が主体性を持って組織の問題点や、自社の強みを活かすマネジメントについて対話すること。それこそが、マネジメントを編み直し続けられる強い組織になる、唯一の方法なのではないでしょうか。

私からのご説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

執筆:白谷輝英

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ