【講演】事業成長に向けたマネジメントの機能の変革――ゆめみ

本記事は、2025年4月24日に開催された「Works Symposium 部長のためのマネジメント再考 ~事業戦略からマネジメントの機能を見直す~」の内容をもとに構成しています。

組織の多様化に対応するためマネジメントにも変革を

株式会社ゆめみの創業理念は、アイデアと技術をもって『夢』を実現し、社会に貢献できる新しいものを創りだすこと。世界中の人々の生活で使われるサービスをお客さまと一緒に、サービスの設計からアプリ開発、実際運用まで一貫して作り上げるビジネスを展開しています。おそらく多くの方が、弊社が作ったアプリケーションを一度は使ったことがあるのではないでしょうか。業績はとても好調で、お取引先の皆さまや社会からの認知も少しずつ広がってきていると感じています。

さて、私たちは、法人のお客さまのDXを支援している会社です。そして、DXの取り組みは、お客さまによって本当に多種多様です。このため、我々のようなテクノロジー企業も、お客さまの状況を的確に理解し、しっかり支援する体制を作る必要があるので、いろいろなDX人材が必要になっています。私たちは従業員数400人ぐらいの会社ですが、だいたい今、20職種ぐらいのDX人材がいます。この人材をうまく組み合わせて、状況に応じた体制を作り、お客さまのDX推進に伴走しています。

いろいろな人材をそろえようとすると、組織の多様性が増大します。私たちが向き合うべき組織課題は、スキルも価値観も異なる多様な人材をいかに結集させ、導くべきかというもの。これを実現しようとすると、まさにマネジメントの機能改革に取り組む必要があります。

アルフレッド・チャンドラーという経営学者が言った、「組織は戦略に従う」という言葉があります。私も人事領域を担っているのでわかるのですが、人事の人間はどうしても、組織づくりなど組織の面からものごとを考えてしまいがちです。ただ実際は、まず、どういう事業戦略を実現すべきかを考え、次に、そのために組織はどうあるべきかという順序で考える必要があります。

組織のゆがみが生んだ問題は、人ではなく構造を変えて解決

特に悩むのが、メンバーをそろえたけれどそれぞれの役割をどうするべきか。そして、組織をどのように作るべきか、という課題です。私たちは25年の間、この課題にとても悩んできました。そして、いろいろな試行錯誤を重ねながら今の組織の形にしてきました。

創業当時、私たちは数人のメンバーから始まりました。そうしたベンチャー企業で求められる組織づくりと、大企業に求められる組織づくりは全く異なります。しかし、私たちは教科書どおりにピラミッド型の組織を作り、うまくいかない時期が続いていました。

この種の組織のマネジメントは、「役職主導型マネジメント」と呼ぶことができます。これは人に役職をつけて、その役職に役割を与えるものです。昨今だと、ジョブ型に近い考え方でしょう。戦略を実現するために各組織に求められる責務を定義し、それをさらに分解していくやり方で、目的と手段が階層によって変わっていきます。上位目的の達成のために責務をどんどん階層的に分解しますので、役割が明確になるのが特徴です。

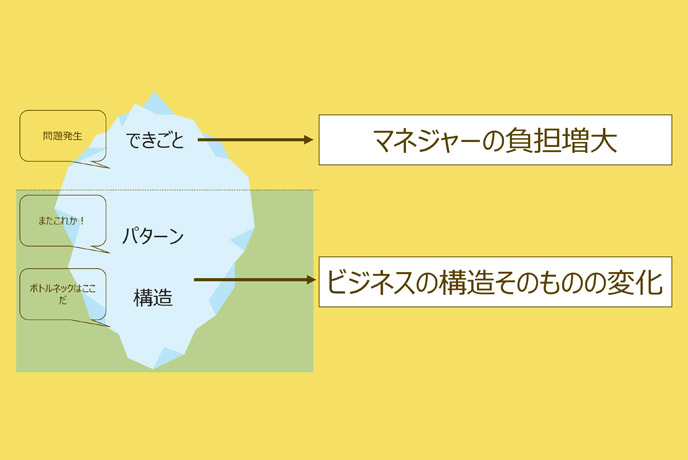

このやり方は、コロナ禍や経営危機といった「サバイバルモード」のとき、非常に有効だったりします。指揮命令系統がはっきりしますので、コミュニケーションが楽になるからです。ただ、階層が増えることで情報伝達のスピードは遅くなりますし、組織に閉塞感も漂いがちです。また、一部のマネジャーに負担が集中してしまうのも難点で、今話題の「管理職罰ゲーム問題」がどうしても起きてしまいます。そして、意思決定が特定の人物に依存してしまいますので、リーダーが誤った状況判断をしたら、組織全体の意思決定も間違ってしまいます。

ピラミッド型組織があまりうまくいかなかったため、次は権限分散に取り組んで「マトリクス型組織」に変えました。各案件をプロジェクトマネジャーが率い、彼らにゼネラルマネジャーが承認を与えて、組織の階層を3~4程度に収める形です。最初は階層が減った分、情報伝達のスピードが高まりました。

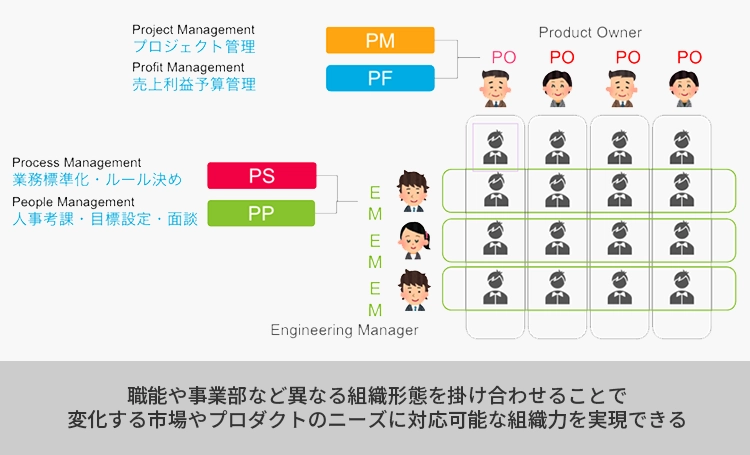

図表1 マトリクス型組織

出所:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

ところが、従業員数が増えると統制がきかなくなって現場は大混乱に陥ったのです。また、こうしたフラットな組織では、マネジャーなど特定の人にいろいろな負担が集中します。それが結局、「単一障害点」になってしまったのです。システム開発の現場は、そう甘くありません。何かトラブルが起きて対処するとき、重い責務を負うのは管理職の役割です。メンバーへの権限委譲を進めても、何かあったときに特定のマネジャーには大きな負荷がかかります。

当時の私たちはこうした問題を、優秀なマネジャーを育成することで解決しようとしていました。まるで桃源郷を夢見るような状況だったと思います。でも、組織のゆがみが原因で起こる問題を、特定の誰かに委ねるのは間違っています。組織の構造そのものを変えて、解決しなければならないのです。

「ティール組織」の導入で管理職の負荷をさらに分散

そこで取り組んだのが、「役割主導型マネジメント」でした。これは各マネジャーに求められる役割を分解し、そこに複数のひもをつけるものです。これによって、1人のマネジャーが全てを担うのではなく、グループで役割を担う仕組みにしました。さらに、それらを職能や事業部と組み合わせることで、マネジャーの仕事を分散化したわけです。以前は、特定の人に仕事が集中したことが原因で大規模障害などのトラブルが起きたこともありましたが、こうした組織に変えたことで、問題は起きづらくなりました。それでもまだ、特定の誰かに権限が集まる問題を全て解決することはできませんでした。

一つの打ち手として採用したのが、「ティール組織」というものです。これはトップダウン型の指揮命令系統を持つ組織とは異なり、管理職からの指示がなくともメンバーが目標に向かって自律的に動く、より分散化させた組織モデルです。

ティール組織には大きく3つの要素があります。1つ目は、皆さんでしっかりと自主経営をしましょうということ。2つ目が、まず全体感を意識しましょうということ。そして3つ目が、何を求めてやっているのかという存在目的を常にぶらすことなく、場合によってはそれを変えましょうということです。

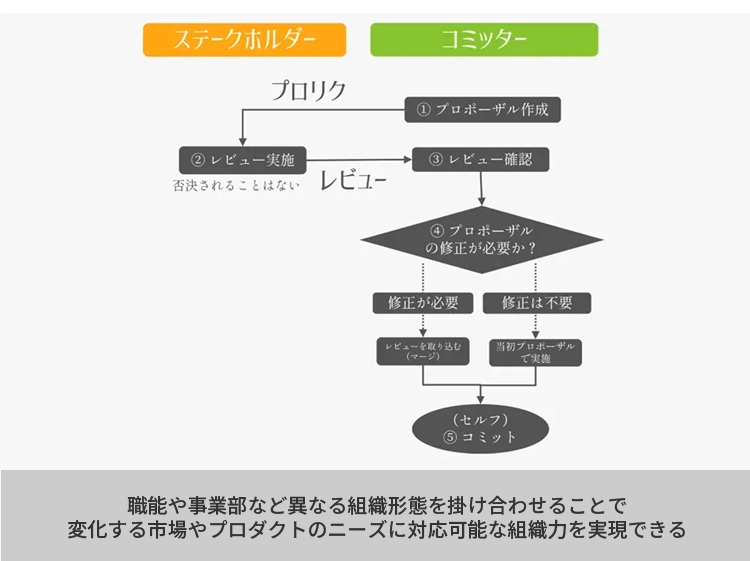

それらを実現するため、私たちは意思決定モデルを変えました。具体的には、レビュープロセスというものを採用しました。これは、ゆめみの全メンバーが代表取締役権限を有して、どんな意思決定もできる仕組みです。ただし、意思決定をするためには知見のある方からレビューをもらうようにして、意思決定の精度を高める形にしました。

また、全員で議論してしっかり意思決定していくために、チームの構成も変えています。その際、コントリビューターとコミッターという2つの役割を作りました。コミッターの立場なら、自分の持っているミッションの意思決定は何でもできることになっています。ただし、意思決定をする前にチームに対してお伺いを立て、レビューをもらいながらそれを推し進めていきましょうという考え方です。

図表2 レビュープロセス

出所:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

図表3 コミッターとコントリビューター

出所:2025年4月24日開催「Works Symposium」登壇資料

一方で育成や評価といった、かつてはマネジャーだけが担っていた業務については、ちゃんとチーム全体で担っています。これにより、分散化を行いながらも、メンバーがしっかりと仕事に集中できる環境を生み出しました。その結果、単に役割を分散させるだけではなく、権限も分散化することによって組織を標準化できたのだと思います。

最後に、3つのポイントを確認しておきたいと思います。

1つ目は、環境変化がとても激しい時代の中でビジネスの成否を決めるのは、戦略ではなく、マネジメントの巧拙であるということです。どんな戦略もすぐに陳腐化します。しかしながら、マネジメントの巧みさによって、それを実現する実行度合いは変わってきます。したがって、「マネジメントをいかに編みなおすのか」が重要になります。

2つ目が、マネジメントの変革とは要するに、二律背反の克服であるということです。統制を強めれば、特定の人に負荷が集中してしまいます。逆に分散化を進めれば、方向性の不一致や責任の所在が曖昧になりがちです。この二律背反をいかに克服するか。これがまさにマネジメントの二律背反の克服です。

最後に3つ目が、「連続的な変革なくして、非連続的な成長はない」ということです。組織の変革にゴールはありません。組織やマネジメントの形を常に変革し、それによって企業の成長を促すことが大切です。

私の講演は以上になります。ご清聴ありがとうございました。

執筆:白谷輝英

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ