「学べ」と言っても学べない職場で、何が起きているのか ——問いを育てる場と、成果につなぐ場の再設計

人的資本経営やリスキリングが進む一方、職場で「みんなで学ぶ」土壌は失われつつある。学びが個人任せになる構造をひもとき、問いを育てる場と成果へ編み込む場を分けて設計することで、学びを持続させる視点を提示する。

学習環境は整いつつある。しかし、学びは起きていない

多くの企業で、学習環境の整備はこの10年で大きく進んできた。

オンライン講座、動画教材、スキル別のeラーニング──個人が自分のペースで学べる環境は、かつてなく充実している。

しかし、その一方で、こんな声もよく聞かれる。

「学習コンテンツは揃っているのに、職場で学びが起きている感じがしない」

「誰が何を学んでいるのかわからない」

「学びが、完全に“個人任せ”になっている」

実際、今の職場を見渡してみると、「みんなで学ぶ場」そのものが存在しないケースは少なくない。学びは各自の選択に委ねられ、eラーニングの受講履歴だけが静かに蓄積されていく。そこに、学びについて語り合う時間や、他者の視点に触れる機会はほとんどない。こうした特徴は、特定の業界や企業に限らず、規模や業種を超えて確認されている。

こうした状況は、「対話型の学びが定着しない」という以前に、「学びが関係のなかに立ち上がる余地が、職場から失われている」ことを意味している。

ワークス研究所の調査でも、学びが生まれていない職場では、

- 成長に向けた助言が少ない

- 同僚との相互成長関係が弱い

- 学びについて話題にする文化がない

といった特徴が一貫して確認されている。学びに向かえない理由は、個人の意欲や能力以前に、学びを「一緒に考える対象」にしない職場構造そのものにある。この背景には、近年の働き方の変化も影響している。リモートワークの定着や業務の個業化が進む中で、同じ場所に集まり、同じ資料や事象を前にして考える時間は確実に減ってきた。

結果として、「それについて一緒に考える」前提そのものが、職場から静かに失われている。

この状況で、いくら「主体的に学べ」「自律的にスキルを磨け」と個人に求めても、学びは職場のなかで孤立し、やがて生活の忙しさのなかに埋もれていく。

本稿では、こうした現状を踏まえ、対話型の学びの場が「うまくいかない理由」ではなく、そもそも「なぜ職場から、みんなで学ぶ土壌が失われたのか」を問い直す。

そのうえで、学びのコミュニティや対話の場が、単なる施策ではなく、失われた学びの土壌を耕し直す装置となり得るのかを考えていきたい。

では、職場から「みんなで学ぶ土壌」が失われているとは、具体的にどのような状態を指すのだろうか。次に、ワークス研究所の調査データを基に、学びが生まれていない職場に共通して見られる「関係」と「支援」の特徴を確認していく。ここから見えてくるのは、学びの問題を個人の姿勢や努力の問題として片づけることの限界であり、学びを支える職場の構造そのものを問い直す必要性である。

1.学びが生まれない職場で、何が失われているのか

——「関係」と「支援」から見る学びの前提条件

これまでに見たように、学びが個人化され、職場から「みんなで学ぶ場」が失われている背景には、学習機会の不足ではなく、学びが立ち上がる前提条件そのものの欠如がある。では、学びが生まれていない職場では、具体的にどのような状態が起きているのだろうか。調査データから、その特徴を確認してみたい。

●学びが起きていない職場に共通する「関係」の特徴

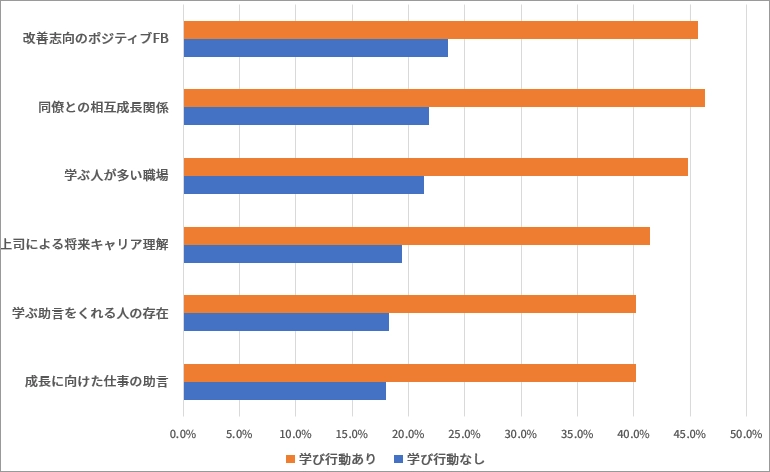

図表1は、過去1年間に仕事に直結する新しい学びが「あった人」と「なかった人」を比べ、職場環境の違いを示したものである。

まず目につくのは、学びがなかった人の職場では、関係性や支援に関する項目が一様に低いという点だ。

図表1 学びが生まれていない職場に見られる「関係の特徴」

※リクルートワークス研究所,2023,『なぜ人は自主的に学ばないのか——学びに向かわせない組織の考察』

「過去1年で、現在の仕事に直結する新しい学びがどのくらいありましたか?」4件法

図表1からは、同僚と互いの成長を意識した関係があるか、その職場に学ぶ人が多いか、改善志向のポジティブなフィードバックがあるか、上司が将来のキャリアを理解しているか、助言をくれる人がいるか、成長に向けた仕事の助言が得られるか、といった項目で、より大きな差が見られる。問われているのは、仕事や成長について言葉を交わし、視点を交換できる関係があるかどうかだ。

●学びは「個人の意欲」ではなく「関係の中」で育まれる

学びが起きていない職場では、しばしば、

「本人に学ぶ意欲がない」

「忙しくて余裕がない」

といった説明がなされる。

しかし、このデータが示しているのは、意欲の有無以前に、学びが関係のなかで立ち上がる余地がないという現実である。学びについて助言をもらう、他者の取り組みを見て刺激を受ける、「それ、どうだった?」と問いかけられる。

こうした小さなやり取りがない職場では、学びは自然に共有されず、個人の内側で完結してしまう。その結果、学びは「やる人だけがやるもの」になり、職場全体としては存在しないも同然になる。

ここで見えてくるのは、学びが生まれない職場とは、学びを妨げる強い圧力がある職場というより、学びを支える関係が欠けている職場だということである。

●「対話がない」のではなく、「対話が必要とされない」

さらに注目すべきは、こうした職場では、対話が意図的に排除されているわけではない点である。むしろ多くの場合、仕事は滞りなく回っており、日常的な会話はあり、表面的なコミュニケーションに問題はない。それでも、学びに関する対話だけが起こらない。

これは、学びが職場で「一緒に考える対象」として位置づけられていないことを意味している。学びはあくまで個人の選択であり、業務とは切り離されたものとしておこなわれている。この状況では、たとえ対話型の学びの場を新たに設けたとしても、それは日常の仕事や関係から浮いた「特別な時間」になりやすい。

●小括:関係の問題は、土壌の問題である

ここまで見てきたように、学びが生まれていない職場では、

- 学びについて語る関係がない

- 成長をめぐる助言が循環していない

- 学びが共有される前提がない

という状態が重なっている。

これは単なるコミュニケーション不足ではない。

学びが芽を出すための土壌が、そもそも耕されていない状態なのではないだろうか。

以降では、関係性に加えて、仕事そのものがどのように学びを閉ざしているのかを見ていく。

学びが生まれない理由は、関係だけでなく、仕事の性質や構造とも深く結びついているからである。これは単なるコミュニケーション不足ではない。学びが芽を出すための土壌が、そもそも耕されていない状態だと言える。

続く次頁では、学びが生まれない職場に共通する仕事の特徴を見ていこう。

2.仕事が閉じていると、学びは必要とされなくなる

——変化・越境・自律判断の欠如がもたらすもの

ここまで、学びが生まれていない職場では、成長や学びについて言葉を交わす「関係」そのものが弱いことを見てきた。しかし、学びが立ち上がらない理由は、関係性だけでは説明しきれない。もう一つ見逃せないのが、仕事そのものが、学びを必要としない形で設計されているという問題である。

●学びが生まれない職場に共通する「仕事」の特徴

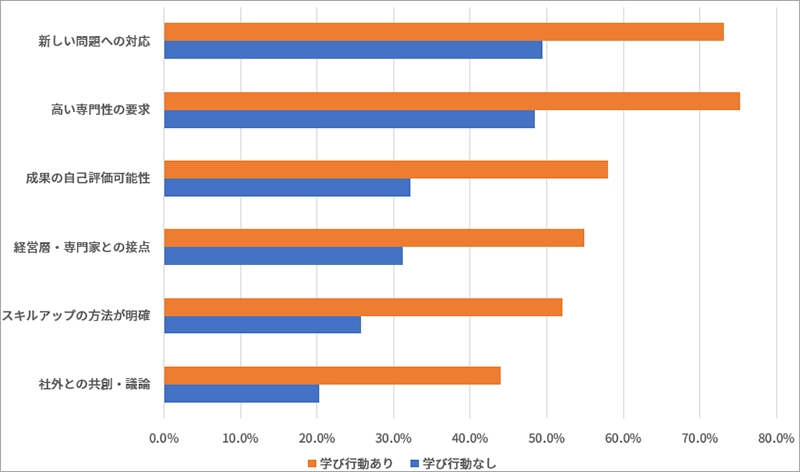

図表2は、学びがあった人・なかった人で、仕事の性質にどのような違いがあるかを示している。ここでも、はっきりとした傾向が見て取れる。

学びが生まれていない職場では、

- 新しい問題に対応する機会が少ない

- 社外や他部署との議論・共創がほとんどない

- 仕事ができたかどうか、自分で判断する余地が乏しい

- 求められる専門性が固定化している

といった特徴が重なっている。

つまり、仕事が変化を前提とせず、内部で完結し、決められたやり方をなぞるものになっている。

図表2 学びが生まれていない職場に見られる「仕事の特徴」

●「仕事が回っている」ことと、「学びが起きる」ことは別である

こうした職場では、しばしば「特に問題なく仕事は回っている」「大きな支障は出ていない」

という認識が共有されている。しかし、ここにこそ学びが生まれない理由がある。

仕事が安定的に回っているときは、「新しい視点を持ち込む必要がない」「既存のやり方を問い直す必然性がない」「他者の知見を借りなくても対応できる」という状態が続いていないだろうか。このとき、学びは「あったほうがよいもの」ではあっても、「必要なもの」ではなくなる。

学びが生まれている職場の多くでは、

- 他部署との協働

- 社外の人との議論

- 自分の専門外との接点

といった「越境」が日常的に起きている。

越境とは、単に外に出ることではない。自分たちのやり方や前提が、通用しない場面に出合うことである。

一方、仕事が閉じている職場では、

- 自分たちのやり方が唯一の正解になる

- 問いが生まれにくい

- 学ぶ理由そのものが見えなくなる

といった状況が見られがちだが、こうした環境では、対話を持ち込もうとしても、「何について話すのか」が見えにくい。

●関係と仕事、二つの「閉じ」が重なるとき

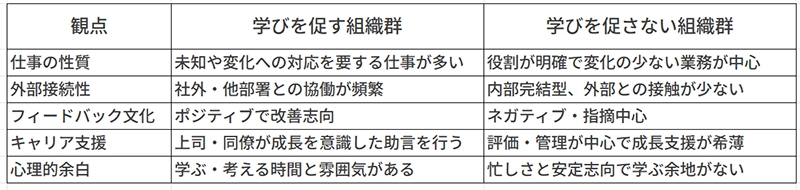

ここまでで見えてきたのは、学びが生まれない職場では、学びについて語る関係が閉じており、学ぶ必然性を生む仕事も閉じているという、二重の「閉じ」が起きているという事実である。

図表3 学びを促す組織・促さない組織

では、こうした状況に対して、企業は何を手がかりにすればよいのだろうか。

近年、その一つの答えとして注目されているのが、学びのコミュニティや対話型の学びの場である。以降では、これらの取り組みを「万能な解決策」としてではなく、閉じた職場の前提をひらき直すための“土壌づくりの装置”として、どのように位置づけられるのかを考えていく。

3.学びのコミュニティは、土壌を耕し直す装置になり得るか

——「どう学ばせるか」ではなく、「学びたくなる前提をどうつくるか」

学びのコミュニティが注目される背景には、スキル変化の速さだけでなく、従来のやり方や前提が通用しにくくなっているという、仕事そのものの変化がある。

ここまで見てきたように、学びが生まれていない職場では、関係と仕事の両面で「閉じ」が起きている。学びは個人に委ねられ、仕事は既存の前提の下で回り続ける。

この状態で、対話型の学びの場や学びのコミュニティを導入しても、学びが職場に根づかないのは不思議ではない。では、こうした職場において、学びのコミュニティはどのような役割を果たし得るのだろうか。この問いを考えるうえで重要なのは、学びの場が担う役割を一つにまとめてしまわないことである。

●学びには、「問いを育てる場」と「成果へ編み込む場」がある

近年、人的資本経営の文脈の下で、学びや人材施策に対しても、KPIやROIが強く求められるようになってきた。

「その施策は、売り上げにどう寄与したのか」

「事業成果にどうつながったのか」

といった問いが投げかけられる場面も少なくない。

もちろんこうした問い自体が間違っているわけではない。学びを通じて知識やスキルを業務に生かし、成果に結びつけていくことは、企業にとって重要な営みである。

これは言い換えれば、学びを「成果へ編み込む場」の役割である。

一方で、学びのコミュニティが主に担っているのは、この「成果へ編み込む」役割とは異なる。コミュニティのなかで起きているのは、例えば次のような変化だ。

他者の視点に触れ、「別の見方がある」ことに気づく

正解を急がず、問いをいったん保留する時間が許される

考えるプロセスそのものが他者と共有できる

これらは、すぐに業績や成果として測定できるものではない。

しかし、仕事や組織の前提を問い直し、新たな学びが立ち上がるためには欠かせない変化でもある。学びのコミュニティは、主にこの「問いを育てる場」として機能している。

旭化成の新卒学部や、他企業の学びの実践を見ていくと、コミュニティが直接的に生み出しているのは、必ずしも高度なスキルや即効性のある成果ではない。代わりに見えてくるのは、次のような変化である。

他者の学びに触れ、「自分も考えてみよう」と思える

わからないことや違和感を、そのまま持ち込める

●土壌づくりとは、「成果の手前」をあつかう営みである

「問いを育てる場」で起きている変化は、何かを生み出すというよりも何かが少しずつ“ひらいていく”プロセスだといえる。

思考の幅が広がる、判断を急がなくてよいと感じられる、自分とは異なる前提を、そのまま受け取ってみる余白が生まれる。

こうした変化は、効率や正解が重視される職場では、自然には起きにくい。だからこそ、仕事や評価の文脈から一時的に距離を取れるコミュニティが、土壌を耕す場として意味を持つ。

この段階で、「売り上げにどう寄与したのか」「成果にどう効いたのか」と問われると、答えは曖昧にならざるを得ないだろう。なぜなら、土壌づくりは、成果を直接生み出す営みではなく、成果が生まれる可能性をひらく営みだからである。

もしこの「問いを育てる場」に、短期的な成果や即効性を過度に求めてしまえば、コミュニティは次第に形骸化していく。「何の役に立っているのかわからない場」と見なされ、やがて縮小や終了の対象になるだろう。

●二つの場を分けて設計することが、学びを持続させる

ここで重要なのは、問いを育てる場と、成果へ編み込む場のどちらが優れているか、ではない。両者は役割が異なり、時間軸も評価軸も異なるという点である。問いを育てる場では、前提が揺らぐこと自体に意味がある。成果へ編み込む場では、行動や結果が問われる。

この二つを意識的に分けずに混同してしまうと、学びコミュニティはどちらの役割も果たせなくなる。

問いを育てる場が、成果を求められすぎて萎縮し、成果へ編み込む場が、前提を問い直す余白を失う。結果として、学びは表面的な改善にとどまり、仕事や組織の前提は固定化されたままになる。

学びのコミュニティを位置づけ直すうえで重要なのは、「ここは問いを育てる場なのか、それとも成果へ編み込む場なのか」を、組織として自覚的に扱うことである。

●学びを一過性に終わらせないために

本稿では、対話型の学びが「うまくいかない理由」を論じるのではなく、そもそも職場から「みんなで学ぶ土壌」が失われてきた背景を、関係と仕事の両面から見てきた。学びのコミュニティや対話の場は、即座に成果を生み出す装置ではない。

しかし、これまで当たり前だと思っていた前提を少し揺らし、問いを育てる余白を取り戻すという意味では、今の職場にとって欠かせない役割を担っている。問いを育てる場と、成果へ編み込む場。この二つを混同せず、時間軸と役割の異なる営みとして捉え直すことが、対話型の学びを一過性の施策に終わらせないための出発点になるのではないだろうか。

本コラムでは今後、こうした視点を踏まえながら、成果を急がず、学びの土壌づくりに意図的に取り組んでいる企業のケースを取り上げていきたい。それらの実践を通して、「問いを育てる場」がどのように耕され、やがて仕事や組織の変化へと編み込まれていくのかを、具体的に考えていく予定である。

(注)本稿は、2025年10月10日に企業人事担当者向けに実施された『対話型の学びの場の可能性を考える』および、経営行動科学学会第28回年次大会のシンポジウム『対話型の学びの場の可能性を考える』で発表した内容を大幅に加筆し、掲載しています。

辰巳 哲子

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、対話、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問いなおす』『学びに向かわせない組織の考察』『対話型の学びが生まれる場づくり』を発行(いずれもリクルートワークス研究所HPよりダウンロード可能)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ