義務の雇用ではなく戦力の雇用へ 企業と障害者の双方にメリットを

障害者にとって一般就労における課題の1つは、良質な仕事に就くことである。一方、多くの事業会社に共通する悩みは、労働力不足である。双方の課題を解決する取り組みとして、人材不足に喘ぐ民間企業を傘下に入れ、施設外就労から雇用につなげる仕組みを構築したのがB∞C Group(ビーエイトシーグループ)各社の社長を務める島野氏である。ここではM&Aにより設立したグループ企業のうち、水産加工会社の取り組みを紹介する。

基礎情報 合計186人(グループ合計、2023年6月時点)

| 精神障害-発達障害 | 89人 |

| 身体障害 | 20人 |

| 知的障害 | 77人 |

障害者雇用が企業を救う。戦力化に向けて学びから就労までトータルに支援

B∞C Groupは、福岡市を拠点とする福祉企業グループである。就労支援事業所をはじめ、グループホームや通信制高校など、多岐にわたる事業を展開している。「学びから就労、生活の場の提供まで、一貫した障害者支援に取り組んでいます。いわば福祉の総合商社です」と島野氏は説明する。「総合商社」と表現したのは、島野氏のビジネス感覚の発露であろう。島野氏はかつて通信機器販売などの会社を経営しており、福祉には異業種からの参入である。「だからこそ見えてくるものがあります。私が初めて福祉事業所を見学した際、誰がスタッフで、誰が障害のある方なのか、まったくわかりませんでした。活気に満ちた職場を見て、障害者雇用に対する考え方が一変しました」と振り返る。

代表取締役 島野 廣紀氏

代表取締役 島野 廣紀氏

「ありていにいえば、法定雇用率を守るといった義務の雇用ではなく、戦力としての雇用です。日本の労働力が不足するなか、障害者雇用が企業を救う。それを言葉ではなく、グループ各社の実践を通して発信しています」と島野氏。「戦力」の素地を養うために学校やグループホームがあり、働く力を身に付けた者は、パートナー企業の仕事を請け負う就労継続支援A型事業所や、就労移行支援事業所を経て一般就労(※1)で活躍する。だが、一般就労では壁に直面した。雇用先が少ないうえ、就職したものの続かずに戻ってくる者が相次いだのである。

そこで島野氏が決断したのが、経営難の企業をM&Aによりグループ傘下におさめ、雇用先を確保するという方法である。現在までに3社を買収し、2020年に合併設立した総菜工場の「那珂川キッチン」は、2024年時点で障害者の実雇用率が47.6%に達している。翌年加えた「福岡丸福水産」も24.2%。給食事業を行う3社目の「日食システム」は、合併から1年に満たないがそれでも8.1%と順調に伸びている。また3社とも、障害者雇用を明らかな要因として売り上げが増加しているという。障害者の戦力化を考える本コラムでは、このうち同グループの代表的な事例として福岡丸福水産の取り組みを深掘りしてみたい。

業務を切り出し、できる作業をすべて引き継ぐ。社員に必要なのは障害の基礎理解

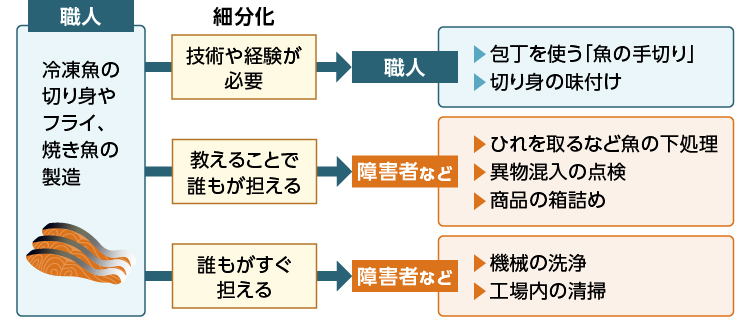

福岡丸福水産は、1976年に創業された水産加工会社である。冷凍された魚を切り分け、独自の味噌に漬け込むなどの加工を施して出荷している。「解凍しないのは溶けると魚の旨み成分が逃げてしまうからで、冷凍のまま包丁で切っていく作業工程が、他社にはあまりない特色です」と島野氏。「冷凍切り」は熟練の技術が求められるため継承が難しく、ベテランが高齢化、引退するにつれ職人不足が深刻化した。また、職人は本来、魚を切る作業のみ行うが、全体的な人手不足により、魚の搬入から味付け、箱詰めといったほかの業務も任され、疲弊していた。売り上げも右肩下がりで、廃業を決断したところに手を差し伸べたのが島野氏である。

再出発にあたり、まず取り組んだのは業務の切り出しである。「引き継いだ社員の皆さんに、自分がやっている業務を細分化してくださいとお願いしました。それを『技術や経験が必要な作業』『教えれば誰でもできる作業』『すぐにでも引き継げる簡単な作業』の3種類に分け(図表)、技術や経験が必要なもの以外は、グループの福祉施設(就労支援事業所など)の職員と障害者がすべてやるという形にしました」(島野氏)

図表 業務を3種類に細分化する方法

出所:B∞C Group会議資料

施設外就労(※2)として誰を工場に派遣するかは福祉施設の職員が決めるが、「もちろん誰でもいいわけではありません。あらかじめ責任者の職員が福岡丸福水産の仕事を経験したうえで、この業務は誰々が向いている、と選抜します。また、実際に障害者と接する現場のスタッフ(社員)には、事前に障害者一人ひとりの情報を丁寧に共有します。たとえば、精神障害といってもさまざまな特徴があるので、『こんな行動をしたときにはこんなふうに対応してください』といった情報です」と島野氏は説明する。

一方、M&Aにより突然経営者が変わり、障害がある人材を多数雇用すると知った社員の間には、当初、戸惑いが見られたという。「社員説明会では皆さん狐につままれたような感じでした。戸惑いが見られた理由は、障害者のことを何も知らないという不安から来ているとわかり、意を尽くして説明しました」と島野氏。心がけたのは「皆さんは障害や福祉のことを勉強しなくていい。今までどおりの仕事をしてください」と繰り返し伝えることである。そのうえで、障害者雇用が人手不足の解消につながること、ともに働く立場として障害についての基礎的な知識は身に付けてほしいこと、など熱意を込めて語り、理解を促した。「説明会後に開いた『基礎理解の授業』では、皆さん食い入るように聞いてくれました」(島野氏)

売り上げアップはもちろん副次的効果も。正規雇用にはマッチングを重視

福岡丸福水産の工場スタッフはほぼ切り身職人であるため、障害者が業務工程に入ることで本来の業務に集中できるようになった。「今までは、切る魚が変わるたびに、まな板から作業台まで全部掃除しなければならなかったので、清掃作業だけでも小1時間ほど費やしていました。それをすべて任せるようになったため、たとえば1時間の切り身の生産量が2000から3000になるなど、作業スピードが格段に上がりました」と島野氏。生産の見通しが立ったことで営業活動もできるようになり、2021年のM&Aから3年で154%の売り上げを達成している。

売り上げの増加以外にもさまざまな効果があった。最も顕著なのは残業時間の減少である。福岡丸福水産の全従業員の残業時間は2018年には年間900時間とピークだったが、2023年には70時間まで劇的に減少している。また、労災事故もほぼゼロになった。「以前は人手不足のため、あれもこれもと余裕がなく、うっかり包丁で手を切ってしまうなどの事故がありましたが、今はそうしたこともなくなりました」と島野氏は語る。障害者の仕事ぶりを物語るのはクレームの減少である。M&Aの前年にはプラスチックなどの異物混入、規格や数量の間違いといったクレームが47件あったが、M&A直後に半減し、2年後の2023年には7件にとどまっている。副次的な効果も含め、障害者が立派な戦力になっている。

施設外就労として工場で働くことは、ある意味、職業訓練における企業内実習であり、正規雇用につながりやすい。「ただし、本人の『社員になりたい』という希望を重視するのはもとより、企業側の『この人が欲しい』というニーズも大事です。グループ企業だから受け入れざるを得ない、というのは望ましくありません」と島野氏。福岡丸福水産には、障害者の一人ひとりが「できること」「できないこと」を項目にしたチェックリストがあり、半年に1回程度確認してスキルアップを目指すほか、就職希望者の面接時にも用いている。およそ30項目のうち、「できること」が平均点より高ければ、直接雇用できるルールである。これまでの3年間で11名が雇用されている。

福岡・箱崎ふ頭にある福岡丸福水産は駅から遠く、決してアクセス至便とはいえない。施設外就労の場合は就労支援事業所が移動手段を提供するが、「自力で通ってでも社員になりたい」という者も少なくなく、マッチング度の高さがうかがえる。また、職人の仕事を間近で見るうちに憧れを抱き、「いずれ自分もあのようになりたい」と目標を持つ者もいる。自ら求め、企業にも求められるマッチングを実現させることが島野氏の信条である。本人に適した仕事と出合う機会を広げるため、グループ企業以外にも、現在、21社のパートナー企業で施設外就労を実施している。また、グループ企業では2023年、「ボーダレスビズ」という新会社を設立した。同社は遠隔地でも可能な事務系の業務を障害者がテレワークで請け負う会社である。委託元企業での直接雇用を見据えて契約を結び、実作業を通して人物、能力を確認する。将来的にはその企業のオフィスに出勤するほか、社員としてフルリモートで働くことも想定しており、障害者の働き方の門戸を広げる画期的な新ビジネスといえる。

グループ内の一般企業は現在4社だが、島野氏はさらに拡大するとともに、グループ企業の実雇用率50%達成を目指している。今後、取り組んでみたいと考えているのは障害のある受刑者の就労支援である。「日本の元受刑者の再犯率は2人に1人(49.1%・過去最高の2020年時点※3)と高く、再犯に至る1つの要因は仕事がないことです。受刑者の2割近くは何らかの障害があるとされるので、就労支援を通して社会参加を促すとともに、潜在する労働力として活用していきたい」(島野氏)。「戦力の雇用」という思いは等しく変わらない。

(※1)障害のある人が企業や官公庁で働くこと

(※2)福祉施設の職員と障害者がチームで連携先の企業の職場に行って働くこと

(※3)法務省(2022)「令和3年版再犯防止推進白書」

TEXT=稲田真木子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ