日本は「令和の転換点」を越えたか 古屋星斗

横並びで堰を切ったように進む賃上げ、現業系のサービスを中心に全く収まる気配のない人手不足、あの手この手で採用難を乗り越えようとする企業や自治体の奮闘。人手が足りないことを直接・間接的に報じるニュースを目にしないことはないし、身の回りのサービス水準の低下やトラブル・事故の発生など肌身に感じることも増えてきた。そうしたなか、日本の労働市場が急速な転換をしていると感じることはないだろうか。筆者がプロジェクトリーダーを務めたリクルートワークス研究所の未来予測20XX研究チームでは「労働供給制約」という概念を提起し、供給制約に起因する構造的な人手不足が日本にもたらす社会課題の大きさを明らかにした。

2023年3月に報告書を発出して半年、労働供給制約社会について経営者や行政と対話を進めてきたが、それは労働市場、ひいては社会の構造的な転換をもたらすのではないかと考えるようになった。

人口動態と労働市場の関係を指摘した主要な先行研究として、1954年にイギリスのアーサー・ルイスが開発経済学の分野で提唱した「ルイスの転換点」という概念がある。ルイスは、経済発展が進むにつれて最初は農家や小規模商店、家庭内従事者を中心に労働者が供給されるが、こうした余剰労働力が使い果たされると賃金が上昇し始めるとする(※1)。

本稿ではこの点について、現代日本の労働市場に新たな転換点が生じつつあるのではという、現時点での筆者の仮説を提示したい。冒頭で結論を整理すれば、その背景は主として2つだ。

1.高齢人口、特に80歳・85歳以上人口の増加。これに伴う労働投入量の長期的減少

2.高齢人口の拡大がもたらす生活維持サービス需要の拡大

その結果として、①企業の景況感と人手不足感の乖離、②人手不足なのに求人が増えない現象(企業の諦めと機会損失の常態化)、③労働力の潜在量の枯渇が起こっていると考えられる。

背景

まず、転換の背景にある動向を人口動態から労働需給両面について整理する。

◎ 高齢人口比率の増加

筆者は人口動態の高齢化が労働市場に与える影響について指摘してきた(※2)。この点について、近年の日本の人口構造を正確に理解する必要がある。国立社会保障・人口問題研究所が推計した「日本の将来推計人口」を用いて整理したのが図表1だ(※3)。現在は日本の人口構造がある方向へ進んでいる途中の状態であるとわかる。人口減少局面に入る日本であるが、85歳以上人口は2000年以降順調に増加しており、現在から2040年までの間では唯一増加する年齢層だ。2020年から2040年では、65歳以上の高齢者人口は増加する(2020年→2040年で3602万人から3928万人へ326万人増加する)が、そのすべては85歳以上人口の増加によるものだ。85歳以上人口は613万人から1006万人へと393万人増加する。そして、85歳以上人口が占める割合は4.9%から8.9%へと倍加に近い。こうした動態は2000年以降の動向の延長線上にある。2000年には85歳以上人口は1.8%にすぎなかったのだ。そして、2040年に至る日本では「高齢者の高齢化」=65歳以上人口の平均年齢の上昇がさらに進む。

もちろん、高齢者でも活躍されている方々は増えている。就業率も国際的に見てトップクラスの水準にある(65~69歳では男女合計でなんと50.3%(※4)とすでに過半数を超えている。65歳以上全体の就業率は23.0%であり、主要国で他国の追随を許さない)。ただ、現役世代と同じようにフルタイムの働き手・担い手になることを求めるのは現実的ではないし、特に今後増加するのは85歳、90歳のシニアなのだ。労働供給量の観点から、こうした人口構造が重要なポイントとなる。

なお、85歳以上人口は2065年頃まで微増傾向にあり、推計上のピークである2065年には、人口に占める割合は12.9%である。2040年までの増加局面よりは増加スピードはやや鈍化する。

図表1 日本の年齢別人口構造

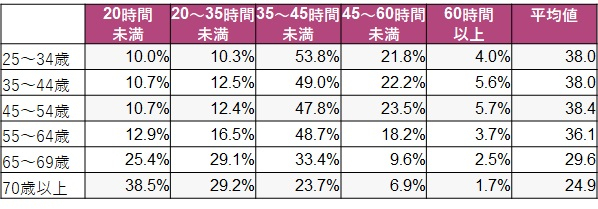

◎ 労働投入量の減少

人口構造変化の労働供給への影響について、もう一点指摘しておく。前項で論じた就業率がどうなるかとは別の問題として、労働投入量が減少しやすくなっている(増やしづらい)問題だ。労働投入量というのは簡単に言えば「全体の就業者数×平均就業時間」で算出される数値で、つまり社会で働く一人ひとりの働き手の年間労働時間を全員分足し合わせた数値だ。もちろん、この労働投入量は国の経済活動にとって重要な要素である。この労働投入量が、今後年率0.6%から1.1%の急激な速度で減少していくことが指摘されている(※5)。今後就業者に占める比率が高まっていく高齢者が、現役世代のように週40時間など長時間働くことが身体的な問題など様々な事情により難しいためだ(図表2)。直近のデータで見ても、64歳以下と65歳以上では労働時間にはくっきりとした差が生まれている。就業者の平均値で、55~64歳では週労働時間は36.1時間、65~69歳では29.6時間、70歳以上では24.9時間である。特に20時間未満の就業者が急速に増えていくことがわかるだろう(70歳以上では38.5%)。こうした結果として、日本の労働投入量はすでに横ばい・減少局面に入っている。

今後、新たに労働市場に参入できる余地があるうちボリュームゾーンなのは間違いなく高齢者層であり、こうした短時間就労の労働者の割合が増加していく可能性が高く、労働投入量が増えにくい状態となることは避けられない。

図表2 年齢階層別週労働時間(※6)

◎ 高齢者の生活維持サービス消費量

人口構造の変化について、労働需要側への影響にも言及しておく。高齢人口の増加は労働需要を増加させる効果があると考えられる。

例えば、医療の分野において年齢別で年間外来受診回数を集計すると、最も多いのは80~84歳で33.8回である(※7)。これは40~44歳が9.8回であることと比べると3倍以上の回数だ。このことは当たり前のことだし、医療政策や財政・社会保障の分野では大きな課題として認識されていることでもある。しかし、労働市場に与える影響についてはほとんど議論されてないのではないか。年間外来受診回数が多い80歳以上の高齢者が今後増加することによって、医療分野が必要とする労働需要も増えるのだ。もちろん、これは医師・看護師・技師等の労働需要が増えることだけに限らない。介護分野ではこの影響は一層大きいだろうし、ラストワンマイルの問題がある物流や生活に直結する面が大きい小売などの人の手を介するサービスへの高齢者の依存度を考えれば、さまざまな生活維持サービスの労働需要を押し上げる可能性がある。実際に、労働投入量については、保健衛生分野のみで2007年以降で36%増加したと指摘される(※8)。高齢化によって消費量の増える領域への労働需要の増大という、新たな局面に突入しつつあるのだ。

2040年の日本が直面する高齢社会において、私たちが持続可能な生活を送るための労働市場のあり方をまだ誰も論じられていない。こうした日本の人口動態は労働需要に対して「押し上げる」効果を及ぼしている可能性が高い、ということを押さえる必要がある。

結果

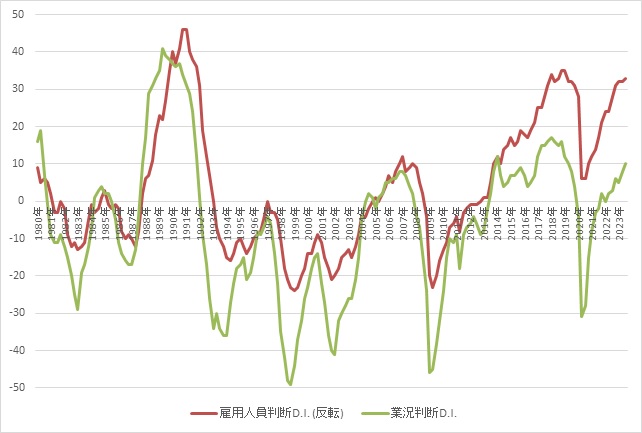

◎ 企業の景況感と人手不足感の乖離

上記背景の結果として、景気の実感と人手不足感が長期的に乖離している。景気が良いか悪いかにかかわらず、多くの企業が人手が不足している実感を継続的に持っている。これは、これまでの常識では想像できない状態だ。「景気が良いから人手が足りなくなる」「景気が悪いから人手が余る」というシンプルな関係が成立しづらくなっているということだからだ。図表3に、日銀短観の景況感と人手不足感のD.I.の推移を整理した(※9)。

直近の日本企業は雇用人員判断が-30超ポイント(マイナスが大きくなるほど人手不足の企業が多い、図表3では業況判断との比較を容易にするため、その逆数を表記)と著しい人手不足の状況だが、景況感は0~+10ポイントで推移しており決して多くの企業の景況感が良好であるわけではない。「景気は大して良くないが、とにかく人手が足りていない」という状態だ。1980年以降の状況で見ると、人手不足感と景況感がこれほど継続的に乖離した局面は存在しない。直近で最後に2つの折れ線グラフが交わったのは2014年の第一四半期である。それ以前には、2つの折れ線グラフはほとんど同じ動きを示しているし、景況感悪化の局面で一時的に乖離しても数年以内に交わっているのだ。こうした統計的にみた労働市場の状況は、先述のような背景を伴う、構造的な人手不足の結果なのではないか。

図表3 全産業の業況判断と雇用人員判断(※10)

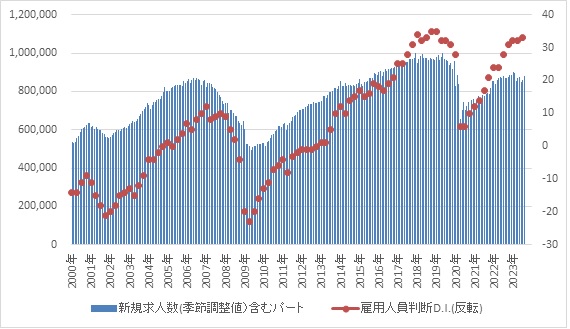

◎ 人手不足なのに新規求人数が増えていない

労働供給制約下において発生が懸念されるのは、人手不足が続くことにより地域における新たな労働力の確保がほぼ見込めない状況になったり、賃金水準が上がりすぎたりして人手を採用できない企業が出現することだ。その結果として、地域内外からの需要があるにもかかわらず稼働率の低下等の形で機会損失が生じることとなる。スタッフ不足で旅館の稼働室数の縮小・飲食店が席数をあえて絞って営業する、運転手不足でバスの本数を減らす、介護福祉士不足で介護施設が定員を制限……等々が起こっていることはご承知のとおりだ。

筆者はすでにこの「人手不足感が強いが新規求人が思うように出せない」状況は顕在化していると見る。図表4に新規求人数と企業の人手不足感の推移を示した。この図表を見て、筆者には少し違和感があった。それは、ここ5年ほどの新規求人数が企業の人手不足感ほど伸びていない(新規求人数が上方硬直的である)と見られることだ。実数値で言えば、新規求人数は2020年以前ではおよそ100万人、コロナショック以降ではおよそ80万人~90万人に、人手不足感とは関係なく“限界値”がある推移となっている。企業の採用実態で言えば、厳しい人手不足下で埋まらない求人が積みあがる状況で新規に求人を出すことに消極的になるということは十分に想定されうるし、また、供給制約による賃金上昇によってこれまでのように求人を出すことができない企業が増えている可能性もある。また、新規求人数はハローワークに出た求人数のため、ハローワークでは採用が難しいと判断した企業が求人を民間人材サービス中心に振り向けた可能性もある(※11)。

筆者は中小企業の採用を支援している方から、「求人を出す時間的・精神的な余力すらない会社が出てきている」という話を聞いたことがあるが(採用したあと育てる手間なども含めての余力ということだろう)、人手が慢性的に不足しすぎて悪循環が起こってしまっているのかもしれない。新規の求人を諦めてしまうような状況を放置しておけば人手不足による機会損失や労働環境の悪化が引き起こされてしまうことは明白だ。いずれにせよ、人手不足感と独立して存在している新規求人数の限界値・上方硬直性は、転換以降の労働市場を考える上で留意が必要なポイントだろう。

図表4 新規求人数の推移と企業の人手不足感(※12)

◎ 労働供給の潜在量が乏しくなる

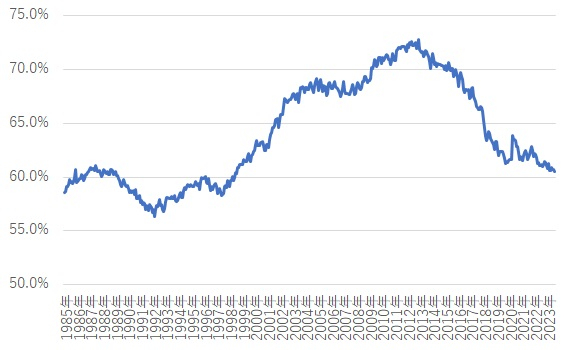

社会においてこれから発掘可能な潜在的労働力はもうすでに枯渇しかかっているのではないか。具体的には、就業者数(労働力人口-完全失業者数)が多くなり、非労働力人口(15歳以上で就業しておらず就業の意思のない者(※13))が少なくなっていく。失業者は仕事が見つけやすくなるから少なくなり就業者数を押し上げるとともに、全く仕事をしていない者が減る。この状態が社会全体に余剰労働供給力がない状態だと考えられるが、実際に、日本の就業数と非労働力人口の関係を見ると、2012年頃から余剰感がない状況が急速に進行していることがわかる(図表5)。

図表は、就業者100人に対し非労働力人口が何人いるのか、つまり中長期的な労働供給の潜在量がどの程度あるかを示したもので、非労働力人口÷就業者数で算出している(「非労働力指数」と呼称する)。就業者が増えれば低下するし、非労働力人口が減っても低下する指数だが、1980年代~2000年頃まで60%前後であったこの指数は、2010年代前半にかけては70%超まで上昇した。これは高齢化率上昇による当たり前の動きだった。非労働力人口は学生や専業主婦、退職後の高齢者によって構成されており、この期間には日本では高齢化が著しく進捗した(1985年の65歳以上人口比率は10.3%、2015年には26.6%(※14))から非労働力人口が増えたのは当然だろう。であれば、非労働力人口が高止まりし就業者との人数のバランスを示す当該指数が70%前後で安定したのかと言えば、そうはならなかった。先述のとおり、2012年頃をピークに今後は低下トレンドへと舵を切り、コロナショックでわずかに反転したものの、結局は再び直近60%前後まで低下している。

高齢化が進捗しているにもかかわらず労働市場がこうした状況にある。指数でみれば同様の状態であった2000年以前と比べて日本の高齢化は格段に進んだが、退職後のシニアも含めた労働供給の中長期的な余力は乏しくなっているのだ。

図表5 「非労働力指数」の推移(非労働力人口÷就業者数(※15))

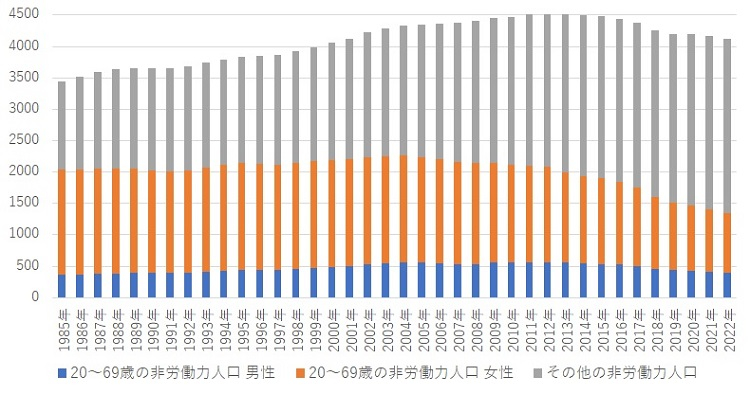

なお、非労働力人口の構成もこの30年で様変わりした(図表6)。生徒・学生世代や高齢世代を除外した20~69歳の非労働力人口で言えば、女性は1985年に1672万人が非労働力人口だったが、2022年は951万人へと急速に減少した(同期間に男性は361万人から399万人へとやや増)。現在の非労働力人口の大きな割合を占めるのは、高齢者、特に70歳以上の方々である。2022年の4128万人の非労働力人口のうち、2778万人が70歳以上と15~19歳の非就業者であり、この大多数が70歳以上だろう(図表6のグレーの部分)。

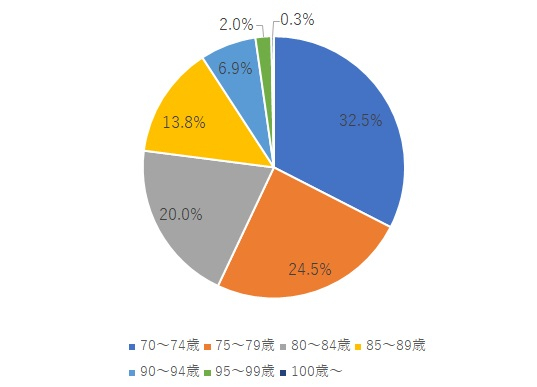

シニア就労促進が日本の労働供給への重要な打ち手になるのは今なお間違いないが、ただ押さえる必要があるのはその70歳以上人口のおよそ半数が80歳以上だということだ。43%が80歳以上であり(図表7)、非労働力人口に限定すればその割合はもっと増えるだろう。日本の労働供給を増やす議論は、80代の就労をどう増やすかという観点にまで広げざるを得ないのだ。

図表6 非労働力人口の構成推移(※16)

図表7 70歳以上の人口構成比(2022年10月)(※17)

令和の日本の特殊性

以上、現代の日本に訪れている労働市場の転換点の背景とその結果なにが起こっているかを整理した。そのうえで、過去の労働市場や他国の労働市場との構造的な違いや特殊性が3点あると考えられる。

特殊性の1つ目は、労働投入量増の原因が生活維持サービスにあることである。2つ目は、高齢化に伴う労働需給ギャップが顕在化しやすくなっていることである。3つ目は、他国からの移民流入による労働供給緩和メカニズムへの前提の違いである。順に見ていこう。

① 労働投入量増の原因が生活維持サービスの増大にある

高齢化が進む日本では、例えば、保健衛生分野への労働投入量が全体の労働需要と比較して、著しく伸長している。高齢者がこうした人の手を介する生活維持サービスへの依存度が高いことを考えれば、労働投入量が労働集約的な生活維持サービスに吸い取られるおそれがある。その際、生活維持サービスは農業や製造業と異なり、生産拠点の海外移転による賃金上昇圧力の緩和メカニズムが働きにくい性質があると考えられる。生活維持サービスは国内消費を基本とした財であり、消費するのは日本社会で生活する者である。労働供給が制約された場合賃金が上がったために、その財の生産拠点を外国へ展開できた、農産物や機械製品などとは異なる性質を有しており、ルイスが指摘した議論とは異なる前提が必要となる(※18)。

② 人口動態の労働市場への影響。労働の消費量が大きい高齢者層が増加する

人口動態としても特殊性が高い。日本は高齢化のトップランナーであることは間違いがなく、その高齢者を労働需給の面から見れば、労働の担い手(労働供給主体)としての役割は徐々に縮小していく(労働投入量を増しにくい)が、労働によって提供される財やサービスの消費量は①でも見たとおりむしろ現役世代よりも多い可能性が高い。労働市場に対する高齢化の影響、つまり「人口の高齢化がもたらす、生活維持サービスを中心とする労働需要と供給の乖離とその影響」という、これまで人類が直面したことのない論点と、日本は対峙しなくてはならない。

③ 国を越えた労働供給

ルイスは労働供給が制約された場合、他国に十分な低賃金・非熟練労働者がおり(自動的に)移民が入ってくることを想定している。もちろん、現代日本においても移民の議論はありうるが、ルイスの議論の前提にあるような潤沢な現役世代の働き手が国外にいて日本の低賃金・非熟練労働を担ってくれるのか、については疑問が残る。東アジアでは日本に続いて急速な高齢化が進行しつつある国が出てきており、また日本と他国の相対的な賃金水準も縮まってきているためだ。ルイスが想定したような英国の1950年代の状況とは、国を越えた労働供給の前提が異なると考える。

こう考えたときに、今後の日本においては「国を越えた労働移動を勘案しても、労働投入量を増やせない」モデルも想定せざるを得ない。それは企業経営においては、低廉な労働者を大量に活用する経営戦略が取れないことを意味するし、社会の生活維持サービスの労働需要をどう賄うのかという問題となる。

労働投入量が十分に増やせない状況で、賃金はどうなるのか、賃金水準が上がり過ぎた場合に労働需要側にどのような影響があるのか(つまり賃金が上がり過ぎて企業が事業継続を諦めるケースが生活維持サービスに起こった場合など、どのような市場メカニズムが働くのか)、労働供給曲線が垂直に立ち上がった社会という特殊性が存在するのだ。

検証が必要なポイント

筆者は労働市場が「令和の転換点」を越えたために、日本が以上のような特殊性のある労働市場に直面していると考える。この「令和の転換点」以降の労働市場について今後、持続可能な社会をつくるために検証が必要となるが、その論点は例えば、

・労働需要側においては、年齢別の労働によって提供される財やサービスの消費量と今後特に必要となる分野の推定

・労働供給側においては、希望労働時間と実際の労働時間のギャップ、加えてその制約要因の特定

こういった調査・研究が必要となる。

いずれにせよ、「令和の転換点」を越えた日本は全く前例なき労働社会に突入しており、その議論が重ねられ、企業や行政が試行錯誤することなしには解決策は得られない。本稿はそのための議論の取っ掛かりとして提示するものである。

(※1)Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour.

(※2)リクルートワークス研究所,2022,「労働供給制約社会がやってくる」

(※3)令和5年結果。出生中位・死亡中位推計を使用している。2000年については総務省統計局「国勢調査報告」より

(※4)総務省統計局, 統計トピックスNo.132, 2022 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

(※5)内閣府,令和4年度経済財政白書,説明資料 https://www5.cao.go.jp/keizai3/2022/0729wp-keizai/setsumei2.pdf

(※6)リクルートワークス研究所,JPSED.statを用いて集計。2022年、年齢6階級、ウェイトバックを行っている

(※7)厚生労働省保険局,第154回社会保障審議会医療保険部会資料より。データは2019年度のもの。https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000995085.pdf

(※8)リクルートワークス研究所,2023,「進む機械化・自動化 変わる働き方」P.5に詳しい。内閣府「国民経済計算」を用いた分析。リクルートワークス研究所坂本貴志研究員によるもの。

(※9)景況感は「業況判断D.I.」を、人手不足感は「雇用人員判断D.I.」の逆数を用いている

(※10)日本銀行,「短観」。全産業・全規模の数値

(※11)もちろん、ハローワークと民間サービスの両方に求人を出すことは可能である。

(※12)厚生労働省,一般職業紹介状況。季節調整値、パート含む数値。

(※13)さまざまな事情により現下の環境では働くことが難しい者も含まれる

(※14)総務省,国勢調査

(※15)総務省,労働力調査,長期時系列表基本集計,季節調整値を使用

(※16)総務省,労働力調査, 長期時系列表3 (10)年齢階級(10歳階級)別非労働力人口 - 全国

(※17)総務省,国勢調査,2022年10月, 参考表1 年齢(5歳階級)別 人口-総人口、日本人人口(各月1日現在)

(※18)ルイスは労働供給が枯渇した場合に、「余剰労働力をもつ他国に囲まれている。したがって、賃金が上昇し始めるとすぐに、大量の移民と資本の輸出がその上昇を抑制する」と指摘している

古屋星斗

※本稿は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ