成功の本質

最終回 しゅくだいやる気ペン/コクヨ

子どもの「書きたい」と親の「ほめる」を循環させ学習の習慣化を支援する

鉛筆に装着して使う、しゅくだいやる気ペン。スマートフォンの専用アプリと組み合わせて使うと、学習の努力がデータとして見える化される。そのデータを題材に親子のコミュニケーションが生まれ、子どものやる気が引き出される仕掛けだ。

鉛筆に装着して使う、しゅくだいやる気ペン。スマートフォンの専用アプリと組み合わせて使うと、学習の努力がデータとして見える化される。そのデータを題材に親子のコミュニケーションが生まれ、子どものやる気が引き出される仕掛けだ。

Photo=勝尾仁

コロナ禍でも売り上げ増の商品はさまざまあるが、家庭学習のニーズに応え、販売数が1.5倍に増えたのがコクヨのIoT文具「しゅくだいやる気ペン」(税込み6980円)だ。2019年7月発売。主な対象は小学校低・中学年。

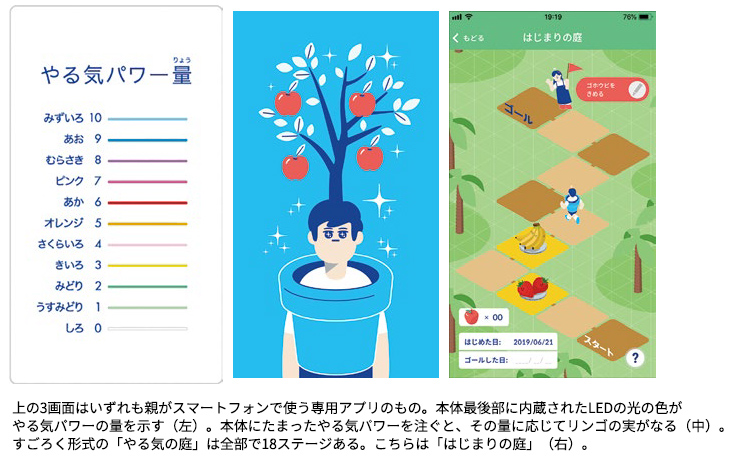

鉛筆に取りつけるグリップペンのような本体には加速度センサーが内蔵されていて、子どもが宿題を始めると、文字や数字を書く動きを感知する。動いた量は「やる気パワー」として蓄積され、その量に応じて内蔵のLEDの光る色が10段階で変化して、やる気が見える化される。

本体は親のスマートフォンと無線通信で連動する。専用アプリを立ち上げると、画面に子どものキャラクターが現れる。その画面上で、子どもがペンを傾けてやる気パワーを注ぐ動作をすると、キャラクターの頭から「やる気の木」が成長し、パワーの量に応じてリンゴの実がなるので、その日の頑張りを実の数で実感できる。

アプリには「やる気の庭」と題されたすごろく形式の画面があり、実の数だけマスを進みながら、さまざまなアイテムを獲得できる。ゴールには親子で話し合って決める「ゴホウビ」が待っている。やる気の庭は全部で18ステージ。犬のアイテムがとれる「いぬの庭」、キャンプ道具がとれる「キャンプの庭」、恐竜が登場する「おおむかしの庭」など、子どもが興味を持てるテーマが設定されている。インターネットとつながっているので、新しいステージもその都度追加される。

「やる気のキロク」の画面では、親がカレンダーにその日の子どもの頑張りを見て「花マル」をつける。「やる気グラフ」では、鉛筆を動かした時間が棒グラフでわかる。「週間やる気レポート」には、週に1回、親に向け、子どものほめ方のアドバイスがネットを通じて届く。

こうして日々の努力が見える化されると、子どもは自分から進んで書きたくなり、親にはほめるきっかけが生まれる。子どもはほめられるからますます書きたくなる。このサイクルが繰り返されることで、子どもの勉強をする行動が自然に習慣化されていくことを目指す。「子どものやる気習慣化サイクルをサポートする」が基本コンセプトだ。ただ、2016年夏に開発がスタートしたときのコンセプトは、まったく対照的なものだった。

最初のコンセプトで失敗する

「それは『子どもの見守りツール』でした」

と話すのは、開発リーダーを務めたネットソリューション事業部グループリーダー、中井信彦だ。

「ペンの動きをデータ化し、IoTを使って活用する際、何らかの社会課題に根ざしたニーズに応える必要があると考え、思いついたのが共働き世帯の増加という問題でした。共働きの親は帰宅するまで、子どもの様子がわからない。ならば、IoT文具で子どもが宿題をする姿を遠隔でチェックできたら便利だろうと考えたのです」

文具業界では多くの場合、メーカーが新商品を開発し、ユーザーのニーズが喚起されるというプロダクトアウト型の商品開発が行われる。もとは技術者の中井もハードづくりを先行させ、試作、動作検証、コスト見積もりなどを進めた。1年後、子どもを持つ親を対象に商品コンセプトについて初めてアンケート調査を行った。すると、返ってきたのは想定外の回答だった。中井が続ける。

「共働きの親も、子どもを見守ることはできていると思っていた。私が想定したユーザーは存在しなかったのです。ユーザーのことを考えたつもりでも、共働き世帯の増加という社会課題について自分の都合のいいように解釈していただけだった。市場分析の手法もいろいろ使いましたが、それも会議室のなかで企画を通すための理論武装をしたにすぎなかった。マーケティングの教科書の1ページ目に出てくる『最大のリスクは誰も欲しくないものをつくることである』という落とし穴に自分もはまってしまった。開発はいったんストップです。この先、どの方向に進めばいいのかわからず、呆然としました」

ただ、一縷の望みも残っていた。中井は開発と並行して、「書く」という行為の本質を探る社内の研究会に参加していた。その過程で、ある感触を得ていた。

黒田英邦 氏

黒田英邦 氏

コクヨ 代表取締役 社長

Photo=勝尾仁

「小学校低・中学年の子どもたちは、人生のなかで“書く”行為の始まりのところにいます。そこに自分が開発する商品が関わることができたらいいなと思っていました。子どもの見守りペンも、ペンの持ち手のターゲットは間違っていなかった。ただ、コンセプトがずれていた。それだけに悔しさも大きいものがありました」

研究会はオーナー家の5代目社長、黒田英邦が主導して行われていた。黒田が話す。

「コクヨは、主力商品のキャンパスノートの販売部数が年間1億冊に上り、人々の“書く”行為と向き合ってきた会社です。“書く”ことは人間の創造性を引き出す。板書を見て、キーボードをタイプする場合と手書きとでは、手書きのほうが理解度が高いという研究結果もあります。IoT文具も、“書く”行為にデジタルを活用して新しい価値を提供することを目指しました」

Photo=コクヨ提供

Photo=コクヨ提供

商品開発の「4コマ目」を探す

中井信彦 氏

中井信彦 氏

コクヨ 事業推進センター

ネットソリューション事業部

ネットステーショナリーグループ

グループリーダー

Photo=勝尾仁

開発が止まった状態を打開したい。中井は突破口を求めて各種セミナーに出かけ、参考になる書籍を読みまくった。2カ月後、あるビジネス書のなかの1枚の図に登場する「幸せな顧客」という言葉が心に響いた。ビジネスモデルとは「幸せな顧客」を生み出すための再現性の高い仕組みであると。中井がそのときの思いを話す。

「商品開発を4コマ漫画で表すと、4コマ目には単に課題の解決ではなく、『幸せな顧客』が登場しなければならない。どんな人をどんなふうに幸せにするか。自分にはその視点が欠落していたことに気づかされたのです」

以降、「4コマ目」を探す日々が始まる。2017年秋のことだ。まず、いくつか思いついたアイデアについて、身近にいる親たちに意見を求めた。最も評判がよかったのが「ペンが光る」という機能だった。次いで、宿題をやり始めると光り出し、スマホの画面をペンでタッチすると点数が出る試作品をつくり、子どもたちに試してもらった。試作はダミーで、点数表示は中井が操作したのだが、宿題が終わった途端、子どもたちはうれしそうに笑みを浮かべた。その笑顔を見た瞬間、「目の前の灰色の光景に朝日が差し込んだように感じた」という。

ここで中井は1つのことに気づく。子どもたちは家庭でどのように宿題をやっているのか、生活のシーンを知らなかった。自身も小学生の子どもを持つ親でありながらだ。そこで、協力してくれる家族を30組募り、子どもが家で宿題をやる場面を親に撮影してもらった。その動画で家庭の現実を知る。子どもは机に向かうものの、すぐに集中力が途切れ、鉛筆を並べたり、キャップを吹いたりして宿題が手につかない。撮影者は主に母親だったが、親たちはわが子に苛立ち、叱りつけていた。

いくつかの家庭では、母親に子どもの勉強のためにどんな工夫をしているか聴き取りも行った。電車が好きな子どものために、駅名の標識を使った漢字練習帳を手づくりするなど、母親は自分の睡眠時間を削ってでも、わが子の学習をサポートしようとしていた。親は子どもの学びに深く関わり、寄り添いたいという思いを抱いている。その思いが強い分、宿題を始めないわが子を叱る。子どもは叱られるから、宿題が嫌いになる。この状況を変えない限り、子どもは「書く」ことが好きにならない。

「見守りペンは、親が離れたところから子どもを監視するツールでした。しかし、親たちの思いは逆でした。親と子が対面で会って、密度の濃いコミュニケーションをとれるようにする。この商品の開発の軸は親子の関係にある。4コマ目の光景が明確になりました」(中井)

机に向かって書き続けていくと、最後部のLEDの色が変化する。頑張った分が一目瞭然だ。

机に向かって書き続けていくと、最後部のLEDの色が変化する。頑張った分が一目瞭然だ。

Photo=コクヨ提供

1度は役員会で却下される

IoT文具の開発は新規事業であり、黒田も初期から関わっていた。コンセプトの転換について黒田はこう話す。

「経営者としては、ペンの動きのデータを分析して、新しい学び方を提案するような革新的な商品を期待したところもありました。でも、中井たちは、『目的はそこではない、宿題をめぐって親子がストレスを感じている状況を変えることにある』と言ってぶれませんでした」

「親子のコミュニケーションのツール」「幸せな会話を生む」。4コマ目の場面が明確になってから、プロジェクトを取り巻く状況に変化が生じていった。それまで、中井ともう1人のメンバーのほか、協力企業と一緒に進めてきたが、以降、コンセプトに共感した社内外の協力者が次第に増え、さまざまなアドバイスをくれるようになった。実はこの企画案は1度、役員会で却下されたことがあった。黒田が経緯を説明する。

「ニッチで成功確率もわからず、資源を投じるほどではないとの判断でした。当社ではUSBメモリーなどの発案者として知られる世界的イノベーター、濱口秀司さんにアドバイザーをお願いしていて、その濱口さんが『この企画は面白い』と強く後押ししてくれて復活したのです」

共感の輪をユーザーにも広げ、開発に参加してもらおうと、2018年6月に実施したのがクラウドファンディングだ。3000円を出資すれば、親子で「ひみつの企画会議」に参加できる。企画会議には20組の親子が参加。「子ども会議」では、しゅくだいやる気ペンについて、子どもなりに企画書を書いてもらう。「大人会議」では、試作品について評価や意見を求めた。

こうした協力者やユーザーの声をもとに、新しい機能を付加してはモニターの子どもに使ってもらい、また新しい機能を付加しては試してもらうというサイクルを繰り返しながら完成させ、2019年7月の発売にこぎ着けた。

販売は通常の販路ではなく、コクヨでも初の試みとして公式オンラインショップのみでスタートした。顧客はまず商品の公式サイトから入る。すると、子どもが宿題に励む姿の動画と、「かきたくなる。ほめたくなる。」のコピーが目に飛び込んでくる。「やる気習慣化サイクル」に共感してくれる人に買ってほしいという思いを込めた。一般の販路に乗せた場合、必ずしもコンセプトが顧客に伝わるとは限らない。現在はアマゾンでも購入可能だが、公式サイトと同様の情報が掲載されている。

Photo=コクヨ提供

Photo=コクヨ提供

外発的動機から内発的動機へ

購入者の使用状況のデータを見ると、毎日使用する家庭では登校前の午前8時ごろと午後4 ~ 5時ごろの2回、ペンが活発に動いていた。アンケートでは購入者の約84%が「子どもの学習のサポートになった」、約72%が「子どもをほめる機会が増えた」と答えた。中井が話す。

「やる気の庭のゴホウビなど、子どもたちは初めは外発的動機づけでやる気を出しますが、“書く”ことに慣れてくると、宿題の日記も1行が3行になり、1ページ近くになると、『日記に書くから日曜日に面白いところへ連れて行って』と言い出すなど、書くこと自体を楽しむ内発的動機づけが引き出されていく。“書く”行為は人間のポテンシャルを引き出すと再確認させられました」

販売総数は発売後1年4カ月の時点で1万個を数える。コクヨ初のIoT文具を黒田は次のように位置づける。

「デジタル機器は、販売の量をとりに行くなら、ネット販売や量販店で扱ってもらうのが効果的です。一方、公式オンラインショップで購入していただいたお客さまとは、IoTにより購買後もダイレクトにつながります。今回は量を売ることの優先順位を下げ、お客さまとのつながりを重視しました。売って終わりではなく、お客さまとつながりながら、豊かな学びを提案し続ける。しゅくだいやる気ペンは、デジタル時代のビジネスのあり方の変化を示す象徴的な商品になるでしょう」 (文中敬称略)

Text =勝見 明

PDCAからSECIへと転換 企業の存在意義を問い顧客と共感して知を創造

一橋大学名誉教授

マネジメントにおいては一般的にPDCAサイクルが多用される。このうち、計画(Plan)は多くの場合、市場環境や内部資源などの分析により、論理的に導かれる。「子どもの見守りツール」のコンセプトも、共働き世帯の増加という社会課題に対する分析的アプローチにより導かれた。しかし、その分析は「会議室」のなかでの議論にすぎず、市場を外から傍観者的にとらえて、現実から乖離してしまった。分析過剰による現実からの乖離は、多くの企業に見られる。

ただ、中井氏の場合、開発と並行して、「書く」行為の意味を探る研究会を重ね、子どもにとって、宿題は「書く」行為の始まりであり、そこに自分の商品が関わる意義を感じ取っていた。このことが、結果的にその後の展開の布石となる。

まず、中井氏は書籍のなかで出合った「幸せな顧客」というフレーズで覚醒し、「誰をどのように幸せにするか」という、開発者としての主観や価値観の重要性に気づいた。

そして、試作品を使って喜ぶ子どもたちの笑顔に触れた感動、対照的に家庭で宿題が手につかない子どもを親が叱る動画を見た衝撃から、「親子のコミュニケーションをよくする」という商品開発の「4コマ目」を明確に描くに至る。

トップの黒田氏が別のコンセプトを求めても、「親子の幸せな会話」により子どものやる気を引き出し、学習を習慣化させるという開発の軸はぶれなかった。「4コマ目」に込めた思いが信念にまで昇華したことを感じる。こうして、プロジェクトの再始動後は、顧客(子どもと親)の視点に立って暗黙知を共有し、共感することを起点とする知識創造のSセキECIモデルを実践していった。

ところで、著名な言語学者、井筒俊彦氏によれば、「書く」行為は、通常は意識されない最も深い層にある知(「阿あ ら や しき頼耶識」)を触発するという。何かを書くとき、手が勝手に動き出すことがあるのはそのためだ。子どもでもしゅくだいやる気ペンによって「書く」行為に慣れると、内発的に書きたいことを書き始めるのは、人間のなかの最も根源的な暗黙知が浮かび上がるからだろう。

黒田氏が「書く」行為の意味を探る研究会を主導したのは、自分たちは何のためにあるのかを問い、「書くことと向き合い、学びを豊かにする」という存在意義を自覚したからだ。その存在意義を社員と共有する。それが知の創造に結びついた。知識創造企業の1つのモデルがここにある。

野中郁次郎氏

一橋大学名誉教授

Nonaka Ikujiro 1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学経営大学院博士課程修了。知識創造理論の提唱者でありナレッジマネジメントの世界的権威。2008年米経済紙による「最も影響力のあるビジネス思想家トップ20」にアジアから唯一選出された。『失敗の本質』『知識創造企業』など著書多数。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ