成功の本質

第92回 ノート e-POWER/日産自動車

30年ぶりの新車販売首位へ

モーター駆動の走り味が買い替えサイクルを加速

外部からの充電を必要とせず、エンジン自体が発電してモーターだけで走行するノート e-POWER。全長4.1m、全幅1695mmの5ドア・ボディ。

外部からの充電を必要とせず、エンジン自体が発電してモーターだけで走行するノート e-POWER。全長4.1m、全幅1695mmの5ドア・ボディ。

Photo=日産自動車提供

日本のコンパクト車市場で今、ある変動が起きている。始まりは2016年11月、マイナーチェンジした日産自動車「ノート」が新車月間販売台数(軽自動車を含む)で首位に立ったことだ。日産車としては「サニー」以来、30年ぶりの快挙だった。その後も計画の約1.5倍の売れ行きが続き、2017年上半期には、コンパクトセグメント(総排気量1600cc以下の小型・普通乗用車)で常勝だったトヨタ自動車のハイブリッド車(HV)「アクア」を抑え、1位を獲得。なかでも注目を浴びたのは、購入者のうち、e-POWERと呼ばれる新駆動方式を採用したモデル「ノート e-POWER」を選ぶ比率が約7割を占めたことだ。

HVはエンジンと電動モーターが駆動を適宜交代しながら走るが、e-POWERはモーターで走行し、エンジンは発電にだけ使う。そのため、外部充電の必要がない。燃費は最高で1リッターあたり37.2kmと、アクアやホンダ「フィットハイブリッド」と同水準。モーター駆動の特徴である静粛性では2クラス上のレベルを実現した。

ノート e-POWERのもう1つの特徴は「e-POWERドライブ」という運転モードが用意されたことだ。モーターは減速時には運動エネルギーを電気に変換し、生じた電力をバッテリーの充電に回す働きがある。その際、回生ブレーキという制動力が働く。この回生ブレーキについてエンジンブレーキより最大3倍以上の強力な制動力を発生させる方法を開発。加減速をアクセル操作だけで行い、ブレーキを踏まずに「止める」こともできる「ワンペダルドライブ」を可能にした。市街地ならオートマチック車に比べ、ペダルの踏み替え回数は約7割も減少する。

ただ、e-POWERは分類上はシリーズ・ハイブリッドと呼ばれる。そのため、ノート e-POWERをHVの一種ととらえる見方もある。しかし、それは本質を見誤る恐れがある。開発の経緯をたどると、ノート e-POWERは日産の電気自動車(EV)「リーフ」(2010年12月発売)の進化形の1つであり、その躍進は1世紀以上続いたガソリンエンジンの時代から、電動モーターの時代への変動の始まりを意味することが浮かび上がるのだ。

「手弁当」の「部活動」

物語は日産が社運を賭けたリーフの開発から始まる。EVは排気ガスが出ない環境性能に加え、夜間の余剰電力を大容量バッテリーに蓄え、家庭用電源として活用するといった社会的側面に関心が集まった。ところが、開発に携わった技術者たちは、まったく別の光景を見ていた。「それはモーターで走るクルマの楽しさでした」と話すのは一貫して電気系に携わり、ノートのプロジェクトではe-POWERのシステム開発を担当した第一製品開発部の羽二生倫之(はにゅうともゆき)・次席チーフビークルエンジニアだ。

「エンジンは、アクセルを踏むと吸気弁が開き、点火が行われるためレスポンスに少し遅れがともないます。一方、モーターは回転がタイヤに直結しているうえ、作動時から最大トルク(回す力)を発揮します。リーフ用のモーターは1万分の1秒の精度で制御するため、レスポンスがすごくよく、アクセルを踏めば胸のすくような加速で走る。このモーター駆動の走りのよさを追求したのがリーフでした。実際、発売後に試乗された方は走った後、必ず笑顔になった。その走り味を電気にちなんで『しびれる走り』、笑顔を『EVスマイル』と呼びました」

「モーターで走るクルマの楽しさ」。それはEV開発で先行した日産だからこそ知る新しい価値だった。だが、EVについて市場調査を行うと、「ゴルフカート」を想起する回答が多くを占めた。「環境にはよいが加速は我慢」というイメージが一般的であり、それが現実だった。

モーター駆動の走りのよさを広く知ってもらうためにはどうすればいいか。日産の技術者たちはリーフ開発途中の2006年ごろから自主的な取り組みを始めていた。当時のEVの航続距離は満充電時でも200km程度で遠距離走行には適さない弱点があった。そこで、外部充電を基本にしながらも補助的に発電用エンジンを搭載するレンジエクステンダーという技術の開発を進めたのだ。羽二生より少し上の世代の少数有志による、本業とは別の活動で、社内では「部活動」「手弁当チーム」などと呼ばれた。この技術がe-POWERへとつながっていく。

部活動はその後、羽二生の世代に引き継がれる。きっかけは、リーフをマイナーチェンジする際、羽二生たちシステム担当が、回生ブレーキの制動力を強めた「Bレンジ」という運転モードを生み出したことだった。

「Bレンジは高速域から減速するのにブレーキに踏み替えずにすみます。すごく楽なので、われわれは『楽々ペダル』『楽ペ』と呼んだりしていました。この楽ぺの制動力をもっと強めて、『止まる』ところまでいったら面白いんじゃないか。今度はわれわれが部活動を始めました。それがワンペダルドライブの開発の始まりです。日産は外からはコミットメント(必達目標)の経営しか見えないかもしれませんが、実は自由闊達な場があって、いろいろなアイデアを自分たちで具現化する裁量を与えられている。特にEVの場合、われわれが顧客を創造していくため、なおさらでした」(羽二生)

Photo=日産自動車提供

Photo=日産自動車提供

「朝練」で探った「秘伝のタレ」

羽二生倫之氏

羽二生倫之氏

日産自動車

Nissan第一製品開発本部

Nissan第一製品開発部

第一プロジェクト

統括グループ

次席チーフ

ビーグルエンジニア

Photo=鈴木慶子

一連の部活動の成果が商品企画部門の目にとまり、マイナーチェンジを予定していたノートへの搭載が決まった。ノートは新車月間販売台数で常に4〜5位に位置し、アクア、フィットに対抗し得る車種として期待された。

既にエンジンが組み込まれているノートにリーフと同じモーター、インバーター(各部品間の信号のやり取りを制御する機器)、発電機などの部品を入れ込む。この難題を、前席下にバッテリーを収納するという離れ業で解決すると、開発チームは「日産がつくる『エンジン付きEV』はどうあるべきか」というテーマに挑んでいった。

走り味に加え、静粛性、燃費、コストなどの問題も同時に解決しなければならない。静粛性や燃費はエンジンと関係が深い。クルマを加速させ、タイヤ音や風切り音などの走行音でエンジン音を消すことができるところで、エンジンを最も効率のよい回転数で作動させ、短時間で充電を終える。燃費もよくなり、快適性も高まる。「ただ、あちら立てればこちらが立たずのトレードオフが絶えず発生した」と調整役を担った羽二生は話す。

「モーター部隊にエンジン部隊、われわれシステム部隊、評価部隊などが毎朝集まっては、その日に解決すべき課題を決める。そして、週1〜2回、トレードオフ検討会を開いて大きな判断を下す。このサイクルを回しながらトレードオフを解決していきました。静粛性に関しても時速50km以上で走行してからエンジンを毎分2400回転で作動させることで、エンジン音が感知されず、燃費とのバランスもとれる制御を実現しました」

最も重要なモーターならではの走り味の追求については、試乗しては乗った感覚とデータを照らし合わせ、議論し、仕様に落とし込むプロセスを重視した。「朝練」と称して早朝、メンバーで実験車に乗り、テストコースを走りに走り、朝食を食べながら問題点を洗い出す。何十台と実験車を用意し、日本中を走り込む。実証実験の延べ走行距離は地球7.5周分、約30万kmに及んだ。

「われわれが追求したのは、EVを持つ日産だからわかる走りの気持ちよさのツボ、いわば『秘伝のタレ』でした。それには、モーター駆動の新たな進化をどう定義するか、目指すクルマ像を全員で共有する必要がありました。その点、われわれは誰もがリーフに乗り、EVらしさの感覚が刷り込まれていた。ノート e-POWERはリーフのアセット(資産)の上につくられたのです」(羽二生)

それを物語るエピソードがある。プロジェクトチームはリーフの開発メンバーが移行し、そこにエンジン部隊が加わった。EV系の技術者たちはエンジンと発電機をひとくくりにして「発電機」と呼んでしまった。エンジン部隊は当初反発した。が、開発が終わったとき、モーター駆動の意味を理解し、その呼び方を受け入れるようになった。この話が他社に伝わると、「日産があのプライドの高いエンジン屋たちを相手に『発電機』と呼んだ。歴史的快挙だ」と話題になったという。

「ひと踏み惚れ」キャンペーン

開発チームに続き、大きな課題に直面したのがマーケティングチームだった。「モーターで走るクルマの楽しさ」をいかに顧客に伝えるか。チームは2つの「決断」をした。1つは「e-POWERをハイブリッドと呼ばない」ことだ。HVとして売り出せば、市場の反応はある程度読める。逆にHVと名乗らないことで市場への浸透が遅れるリスクもあった。それでも、新しいカテゴリーを打ち出すため、あえてe-POWERという固有名詞を使った。2つ目の決断は、その走り味を「言葉で表すこともあえてしない」。南智佳雄・チーフマーケティングマネージャーが話す。

「ビューンと走るとか、氷の上を滑っているようだとか、いくつも案が出ましたが、これはという言葉にめぐり合えませんでした。入社して約30年、こんな感覚のクルマに出合ったのは初めてで、言葉で表すのは難しい。そこで考えたのが、『しびれる走り』で『EVスマイル』を体験してもらう試乗戦略でした。テレビCMで『発明。』のコピーを使ったのも、お客さまに『発明とまで言うなら乗ってみよう』と、試乗へ誘う導線をつくるためでした」

全国2100の販売店に試乗車を通常の2倍の2台ずつ配備。「『ひと踏み惚れ』をしてください」というキャッチコピーで、モーター駆動の魅力を訴求するキャンペーンに注力した。試乗コースも信号や坂があって、ワンペダルドライブが威力を発揮するポイントを入れ込むよう徹底。大手流通のイオンやネット通販のアマゾンと連携し、来客者用の駐車場での試乗や、試乗車の宅配も試みるなど考えられる手を次々と打った。

「試乗の成果は大きく表れました。購入者の7割は日産車からの乗り替えです。通常は購入7年後の3回目の車検時に乗り替えるのですが、ノート e-POWERについては試乗した結果、1〜2回目の車検時で乗り替えるケースが目立ち、なかには車検の最中に試乗して購入を決め、急遽前のクルマを下取りに出される方もいて、代替えのサイクルが格段に速まりました」(南)

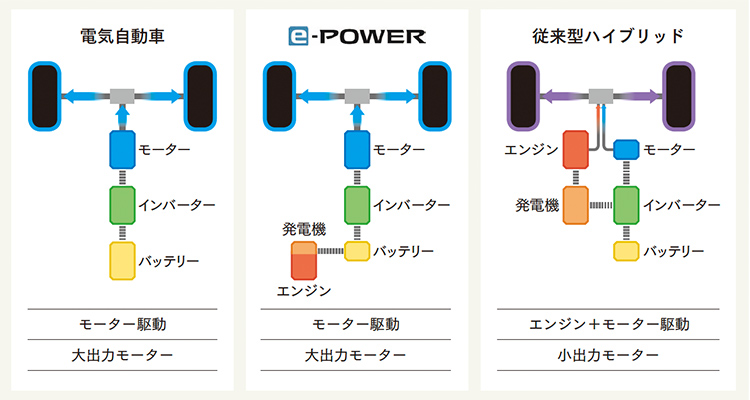

従来型のハイブリッドは(右)エンジンとモーターを併用して駆動するが、e-POWER(中)ではエンジンがタイヤに直接つながっておらず、モーターのみで駆動する。電気自動車(左)との違いはバッテリーに蓄えた電力に加え、ガソリンエンジンで発電した電力も使う点だ。

従来型のハイブリッドは(右)エンジンとモーターを併用して駆動するが、e-POWER(中)ではエンジンがタイヤに直接つながっておらず、モーターのみで駆動する。電気自動車(左)との違いはバッテリーに蓄えた電力に加え、ガソリンエンジンで発電した電力も使う点だ。

Photo=日産自動車提供

世界はEVにシフト

南智佳雄氏

南智佳雄氏

日産自動車

日本マーケティング本部

チーフマーケティング

マネージャーオフィス

チーフマーケティング

マネージャー

Photo=鈴木慶子

残りの3割は他社製品からの買い替えだが、そのなかには既存のHVの下取りも入ってくるようになった。南によれば、「これは販売店経由で聞いた情報ですが、ある同業大手は怒っているとか。われわれは虎の尾を踏んだのかもしれない。これから逆襲が来るぞと気を引き締めているところです」。

ノート e-POWERのヒットは何を物語るのか。米カリフォルニアではZEV(ゼロ・エミッション・ビークル=無排気車)規制により、2018年モデルからHVはZEVの対象外になる。フランスやイギリスも2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する政策を表明。中国やインドもEV優遇策を進める。世界規模で加速するEVシフトに対応するため、トヨタはマツダと資本提携を結び、EVの共同開発の方針を打ち出した。ただ、EV開発が本格化すれば、環境性能に加えてクルマの走りのよさについても、価値観の転換が求められる。ノート e-POWERの開発が示すように、日産は先んじて新しい世界に一歩入り込んだ。トヨタが「本気」になれば猛追が予想される。そのとき、新たなモーター駆動の「走り味競争」が始まるに違いない。(本文敬称略)

Text=勝見 明

効率性の追求か、楽しさの実現か

クルマの本質のとらえ方次第で開発の思想も変わる

一橋大学名誉教授

ものごとの本質とは、時と場所によって変わることのない普遍的な意味や価値をいう。そこで問われるのは、本質をどのようにとらえるかだ。

1つの例をあげれば、芭蕉の「古池や蛙かわず飛び込む水の音」の句の本質は何か。人の意識はいつも、「何かに向かっている」という志向性を持つ。芭蕉が「水の音」を体感したとき、意識はその背後にある静寂性へと向かっていた。つまり、この句の本質は静寂性にあり、読み手はその本質を直観したとき、磨き抜かれた言葉の意味に共感する。

ビジネスにおいても同様だ。リーフの開発に携わった技術者たちは、モーターという動力源に意識を向けたとき、その本質は「走りの楽しさ」にあると直観し、EVの新しい価値に共感した。

技術者たちが自主的な活動を始めた理由もここにある。アクセル操作だけで「止まる」ところまで制動力を効かせる発想は、本質を直観したからこそ着想した「跳ぶ仮説」だった。組織としてはそう簡単に取り組むことはできなくても、技術者にとっては挑戦すべき価値があった。結果的にその成果が商品開発の流れに影響を及ぼし、ノートe-POWERの開発に至った。「部活動」を許容する自律分散的で自由な風土が日産に根づき、ヒット商品を生むベースとなった点も着目すべきだ。

もう1つ特徴的なのは、一連のプロジェクトにおいて、「しびれる走り」「EVスマイル」「楽ペ」「秘伝のタレ」「ひと踏み惚れ」等々、感覚質を表現するメタファーが多用されたことだ。開発の過程でトレードオフが生じると、メンバーたちは実験車に乗って文脈を共有し、議論しながらよりよいバランスを追求した。そして、走り味の感性を数字に変換していった。その際、メタファーが媒介として大きな役割を果たす。目指すクルマ像が共有され、共感で結ばれたチームであればあるほど、共通言語としてのメタファーが豊富になる。

今回、最も印象的だったのは、ハイブリッドを基幹技術としたトヨタとの対比だ。トヨタはエンジンとモーターの両方を動力源とするハイブリッドについて、本質は「燃費の効率性」にあるととらえた。一方、日産はいかに顧客を創造するかという視点から、「走りの楽しさ」に意識を向けた。

効率性の追求か、楽しさの実現か。同じクルマでも、本質をどうとらえ、何を観るかによって、開発の思想もあり方も変わる。ただ、1つ言えるのは、開発の志向性が明確なプロダクトほど、ユーザーの共感を喚起できるということだろう。

野中郁次郎氏

一橋大学名誉教授

Nonaka Ikujiro 1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学経営大学院博士課程修了。知識創造理論の提唱者でありナレッジマネジメントの世界的権威。2008年米経済紙による「最も影響力のあるビジネス思想家トップ20」にアジアから唯一選出された。『失敗の本質』『知識創造企業』など著書多数。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ